- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Bonfini, Antonio, 1427-1502

Pubblicazione: Pisa : Scuola normale superiore, stampa 2000

Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, lat, Paese: IT

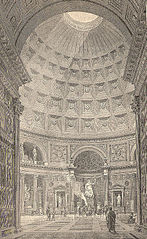

L'architettura rinascimentale è quella fase dell'architettura italiana che si sviluppò dal 1420 alla metà del XVI secolo, con il ritorno alla vita dell'antichità classica.Caratteristiche principali dell'architettura rinascimentale sono infatti la sensibilità verso il passato antico, la ripresa degli ordini classici, l'articolazione chiara nelle piante e negli alzati, nonché le proporzioni tra le singole parti degli edifici.Lo stile del cosiddetto "primo rinascimento" ebbe origine a Firenze, favorito dall'affermazione della borghesia e della cultura umanistica, fiorendo poi in altre corti come quelle di Mantova e di Urbino. La successiva fase cinquecentesca, detta "Rinascimento classico", ebbe in Roma il nuovo centro della vita artistica, coesistendo nello stesso secolo con il Manierismo, che è generalmente considerato dalla storiografia come la terza fase del Rinascimento.Nei secoli seguenti le idee architettoniche elaborate in Italia si propagarono anche nel resto d'Europa, ma le opere che ne scaturirono ebbero poco in comune con le caratteristiche dell'architettura italiana, consistenti nella ripresa di particolari romani e nel senso di equilibrio e stabilità.

Antonio di Pietro Averlino, o Averulino, detto il Filarete (Firenze, 1400 circa – Roma, ?? 1469), è stato uno scultore, architetto e teorico dell'architettura italiano, ebbe un ruolo importante nel primo sviluppo di alcuni concetti dell'architettura e dell'urbanistica rinascimentale ed in particolare della "città ideale". Il soprannome di stampo umanistico con cui è prevalentemente noto, da lui stesso scelto, significa "colui che ama le virtù".

L'architettura manierista è quella fase dell'architettura europea che si sviluppò indicativamente tra il 1530 ed il 1610, cioè tra la fine del Rinascimento e l'avvento del Barocco.Di solito il Manierismo è considerato dagli storici come l'ultima fase del Rinascimento, preceduta da quelle dell'Umanesimo fiorentino e del Classicismo romano; tuttavia, se le prime due fasi sono temporalmente distinguibili, altrettanto non può dirsi per il Classicismo ed il Manierismo, che coesistettero sin dagli inizi del XVI secolo.Il termine "maniera", utilizzato già nel Quattrocento per indicare lo stile di ogni artista, fu ripreso da Giorgio Vasari nel secolo successivo per descrivere uno dei quattro requisiti delle arti ("ordine, misura, disegno e maniera"), con particolare riferimento alle opere di Michelangelo Buonarroti. Eppure solo con l'affermarsi del Neoclassicismo comparve per la prima volta il termine "manierismo", impiegato per indicare una digressione dell'arte dal proprio ideale; successivamente fu usato dello storico Jacob Burckhardt per definire in modo sprezzante l'arte italiana fra il Rinascimento e il Barocco. Ciononostante, all'inizio del XX secolo, alla luce delle nascenti correnti surrealiste ed espressioniste, la critica rivalutò la cultura manierista.

La teoria architettonica è l'atto di pensare, discutere, o più importante scrivere di architettura. Teoria architettonica viene insegnato nelle scuole di architettura e praticata dagli architetti più importanti del mondo. La teoria dell'architettura prende la sua forma dalle lezioni o dal dialogo, dai trattati e dai libri, dai progetti e dai concorsi. La teoria architettonica è spesso di origine didattica, ed i teorici tendono a lavorare all'interno delle scuole o in relazione con esse. La teoria architettonica in qualche forma esiste fin dall'antichità, e con i mezzi di comunicazione moderni, ha acquisito una ricchezza maggiore. Libri, riviste e periodici vengono pubblicati in quantità senza precedenti. Come risultato, gli stili e movimenti si formano e dissolvono molto più velocemente rispetto al passato. C'è da attendersi che l'uso di internet velocizzi ulteriormente tale processo nel XXI secolo.

Sforzinda è la città immaginaria su cui si sviluppa il Trattato di Architettura, datato intorno al 1464, di Antonio Averlino detto il Filarete. Il nome della città è un omaggio che il Filarete fa alla famiglia Sforza. Il Duca di Milano, Francesco Sforza, l'aveva infatti chiamato nel 1460 alla corte milanese per educare il figlio Galeazzo Maria Sforza, al quale è destinata l'opera. La città non è quindi mai esistita, anche se Filarete trovò il modo, nella descrizione degli edifici monumentali, di fare riferimento a progetti e opere realmente realizzate. Ad esempio, nel libro XI del trattato, si parla dell'ospedale che sarà realizzato nella città; leggendo attentamente si possono notare grandi affinità con l'Ospedale Maggiore di Milano di cui il Filarete diresse i lavori. La città si sviluppa su una pianta a otto punte, ottenuta sovrapponendo due quadrati ruotati rispettivamente di 45°, perfettamente inscritta in un cerchio, il quale rappresenta il fossato. La forma stellare corrisponde alla cinta muraria che anticipa la definizione del fronte bastionato che sarà sviluppato alcuni decenni dopo per adeguarsi allo sviluppo delle armi militari. Ad ogni punta della stella si colloca una torre, mentre ad ogni conca corrisponde una delle otto porte. Tutti gli accessi alla città avvengono tramite grandi portali. Da ogni porta e da ogni torre parte una viabilità rettilinea che raggiunge il centro della città, dove si apre una piazza circondata da edifici. Una corona di piazze minori si trova a circa metà dei sedici assi viari. Nel trattato Averlino si occupa anche dei dintorni della città dove individua due castelli che dominano la valle e la città sottostante e una città portuale, Plusiopolis, dove localizza l'episodio mitico ed emblematico del ritrovamento di un prezioso codice con i disegni di antichi edifici che il Duca decide di ricostruire nella sua città, riallacciando i rapporti tra antico e moderno.Filarete, oltre che della definizione geometrica a scala urbana di Sforzinda, si occupa anche dei suoi edifici più importanti, come il Palazzo del Signore, le prigioni, la zecca, l'ospedale, le chiese principali e via dicendo di cui vengono riferite con chiarezza le principali caratteristiche, ma non definite le relazioni spaziali a scala urbana. Infatti la scala dimensionale della città è enorme rispetto alle città dell'epoca e non consente a Filarete una chiara definizione degli spazi urbani. L'autore non riesce a conciliare la scala del disegno geometrico complessivo, che comprende un fossato circolare di circa 5 km e assi viari rettililei di oltre 2 km, con la scala degli edifici e con la definizione del tessuto edilizio per il quale non dà alcun'indicazione, forse non riuscendo a conciliare la struttura radiale delle principali strade con la maglia ortogonale implicita della rappresentazione del centro della città.Il Filarete presta comunque molta attenzione al carattere funzionale della progettazione di Sforzinda, prevedendo canali navigabili (come a Milano), zone differenziate per i vari ceti sociali, piazze destinate ai mercati, arrivando ad indicare aspetti di dettaglio come l'inclinazione che le strade devono avere per poter far scorrere le acque reflue. Per i suoi caratteri la città rimane, però, solo un progetto utopistico e per certi aspetti solo un mezzo per raccontare l'arte del progettare e del costruire in un momento di grandi cambiamenti, in maniera originale e quasi romanzesca.

L'architettura è la disciplina che ha come scopo l'organizzazione dello spazio a qualsiasi scala, ma principalmente quella in cui vive l'essere umano. Semplificando si può dire che essa attiene principalmente alla progettazione e costruzione di un immobile o dell'ambiente costruito. In essa concorrono aspetti tecnici ed artistici. Insieme alla scultura, fa parte delle cosiddette arti visive plastiche. Da quando l'uomo ha avuto capacità cognitive tali da potersi organizzare in civiltà, l'architettura è sempre esistita. L'architettura è nata anzitutto per soddisfare le necessità biologiche dell'uomo quali la protezione dagli agenti atmosferici, e proprio per questo è tra le discipline maggiormente presenti in tutte le civiltà. Solo in un secondo momento, con lo sviluppo della divisione del lavoro nella società, alla funzione primaria vennero aggiunte funzioni secondarie in numero sempre crescente. Con la comparsa di caratteri estetici si ebbe la nascita dell'architettura anche come arte visiva, dotata però di proprie caratteristiche peculiari. Sarebbe riduttivo anche parlare di valori estetici in quanto una buona architettura è spesso frutto di valori etici e di uno studio antropologico. Definire l'architettura risulta difficile in quanto il fenomeno architettonico è stato sempre presente nella cultura dell'uomo, acquistando caratteristiche, definizioni, funzioni, aspetti spaziali e costruttivi spesso differenti o addirittura contrastanti da civiltà a civiltà o da epoca ad epoca.

Alcune catalogazioni sono state accorpate perché sembrano descrivere la stessa edizione. Per visualizzare i dettagli di ciascuna, clicca sul numero di record

Record aggiornato il: 2025-09-24T02:38:54.034Z