- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Titolo uniforme: Reading the past. -

Autore principale: Cottrell, Leonard

Serie: Collana aperta per i giovani d'oggi

Serie: Collana aperta per i giovani d'oggi

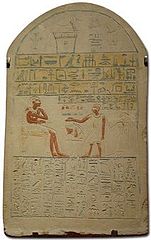

I geroglifici egizi sono i segni scolpiti che compongono il sistema di scrittura monumentale utilizzato dagli antichi Egizi, che combinano elementi ideografici, sillabici e alfabetici. L'uso di questo tipo di scrittura era riservato a monumenti o qualsiasi oggetto, come stele e statue, concepiti per essere eterni; la scrittura corrente e quotidiana in Egitto era quella ieratica. Un sistema simile venne utilizzato anche dalla civiltà minoica, tra il 2000 a.C. e il 1650 a.C. circa.

La scrittura è la fissazione di uno o più segni linguistici in una forma esterna più o meno durevole. Nelle scritture alfabetiche diventa rappresentazione grafica della lingua parlata, per mezzo di un insieme di segni detti grafemi che compongono qualsiasi sistema di scrittura inscindibilmente legato al rispettivo sistema di lettura. I grafemi denotano sovente suoni o gruppi di suoni. A differenza del linguaggio parlato che è presente naturalmente con strutture biologiche specifiche, la scrittura è un processo tecnologico non necessariamente presente in tutte le culture, resta comunque un modo fondamentale di comunicazione umana, ed è il mezzo finora più efficace per la conservazione e la trasmissione della memoria storica. In un senso più ampio, si definisce dunque scrittura ogni mezzo che permette la trasmissione durevole di informazioni, che sia o no rappresentazione grafica del parlato, come accade nelle scritture della musica, dell'algebra, della chimica, della cartografia e altri.

La scrittura cuneiforme è un sistema di scrittura che si eseguiva con uno stilo, imprimendo sull'argilla particolari segni composti da brevi incisioni a forma piramidale e appuntita, che possono ricordare dei chiodini o dei cunei, da cui appunto deriva la definizione di scrittura cuneiforme. Si tratta di una delle prime forme di scrittura documentate nel Vicino Oriente. Attraverso i secoli la rappresentazione pittografica dei segni assunse sempre più un aspetto stilizzato, e le stesse linee, originariamente disegnate e continue, segmentate in una serie di tratti, o cunei, divenendo sempre più indipendenti dalle forme originarie, e quindi sempre meno riconoscibili. All'origine della forma tipica di questa scrittura c'è una motivazione di carattere tecnico: si tratta infatti delle impressioni lasciate sull'argilla da stili di canna a sezione triangolare allungata, a forma cioè di cuneo. I segni della scrittura cuneiforme erano originariamente numerosissimi, circa un migliaio; nel corso del tempo il loro numero diminuì e solo alcune centinaia erano normalmente utilizzati. La loro forma, inoltre, in origine molto complessa, subì un processo di semplificazione e di regolarizzazione dei cunei. La stessa direzione dei singoli cunei fu standardizzata, e ristretta a quattro tipi: cunei orizzontali, obliqui, verticali, e ad angolo. Su questa base i moderni assiriologi hanno realizzato dei compendi di segni, ordinati appunto sulla base dei suddetti quattro elementi, e quindi facilmente consultabili. Quanto alla direzione della scrittura, essa era in origine verticale, con segni allineati dall'alto al basso, e, in caso di più linee, queste erano allineate da destra a sinistra. Solo intorno al XV secolo a.C. si ebbe una rotazione in senso antiorario del sistema di scrittura, come avvenne del resto anche in altri tipi di scrittura in oriente, ed essa assunse andamento orizzontale, del tutto simile alla nostra. Le ragioni di questa modificazione sono ignote. Con l'avvento delle popolazioni semitiche (agli inizi del II millennio a.C.) e il tramonto della civiltà sumerica la scrittura cuneiforme divenne appannaggio della nuova cultura babilonese e assira (detta globalmente accadica), e data la propria struttura fortemente sillabica poté essere usata per esprimere altre lingue come l'elamita, l'ittita, l'urarteo, e il luvio cuneiforme. Essa rappresentò anche la base e l'ispirazione da cui vennero create le scritture di Ugarit e quella achemenide dell'Antico Persiano. La scrittura cuneiforme si trova prevalentemente su tavolette di argilla che venivano incise quando il materiale scrittorio (l'argilla) era umida e quindi molto malleabile; i segni erano poi fissati indelebilmente cuocendo al forno le tavolette come si fa con i mattoni. Tuttavia abbiamo anche numerosi esempi di iscrizioni statuarie e monumentali, realizzate direttamente su materiali duri, come ad esempio la pietra. Di particolare diffusione erano anche le iscrizioni incise sui sigilli personali, generalmente piccoli cilindri di vario materiale, spesso pietre dure, che riportavano in negativo il nome del proprietario e una dedica alla divinità tutelare prescelta. Facendo ruotare questi cilindri sulla tavoletta di argilla fresca, il testo contenuto nel sigillo veniva riportato sull'argilla.

Con paleografia, neologismo nato nel XVIII secolo dal greco παλαιός (palaiós), "antico" e γραφή (grafé), "scrittura", si definisce lo studio delle caratteristiche e dell'evoluzione delle prime forme di scrittura. In particolare, essa consiste nella capacità di leggere, interpretare e datare testi manoscritti, e di saperne riconoscere l'autenticità. Originariamente disciplina ancillare legata esclusivamente alla filologia classica (e dunque allo studio di manoscritti medievali contenenti testi latini e greci), l'espansione degli studi ha portato all'elaborazione di branche relative allo studio di testi manoscritti appartenenti a qualsiasi sistema scrittorio di qualsiasi ambito cronologico: non esiste, dunque, una sola paleografia, ma tante paleografie quanti sono gli alfabeti oggetto di studio filologico. Il suo apporto alla Storia consiste nella decodifica dei documenti manoscritti utilizzati come fonte, sebbene gli oggetti diretti della disciplina siano le pratiche di scrittura e la storia del segno grafico indipendentemente dal suo contenuto. Oggetto della paleografia è stabilire il genere (secondo l'area di impiego: ad esempio notarile, libraria, cancelleresca) e il tipo (secondo la stilizzazione grafica: ad esempio, scrittura merovingica, beneventana o le altre stilizzazioni nazionali) delle varie scritture, oltre che la loro data e il loro luogo di provenienza: spesso tali concetti sono collegati, dal momento che un certo tipo di scrittura si sviluppa prevalentemente in un dato luogo geografico e in una data epoca, in un dato ambito d'impiego — solo in epoca moderna la grafia diventa un fatto personale, individuale, diverso per ogni scrivente. In epoca medioevale, centri di produzione grafica che queste caratteristiche consentono di individuare sono i cosiddetti scriptoria, che costituiscono elemento basilare nella ricostruzione storica della produzione culturale. La paleografia musicale si occupa del particolare tipo di "scrittura" costituito dalla notazione musicale, mentre la papirologia si occupa dei testi scritti su papiro, anziché su carta o pergamena. La paleografia musicale nacque a fine XIX secolo per mano dei monaci benedettini di Solesmes. Altre discipline ad essa correlate o che di essa si avvalgono sono la filologia, l'epigrafia, la codicologia, la diplomatica, l'archivistica.

Record aggiornato il: 2025-09-23T01:29:20.532Z