- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Di Schino, June; Liguri, Gianfranco; Stefani, Massimo<1950- >

Pubblicazione: Firenze : goWare, 2016

Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT

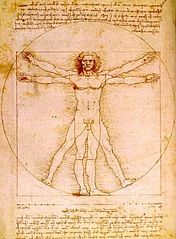

L'evoluzione della storia del nudo artistico è parallela a quella della storia dell'arte nella sua generalità, fatta debita eccezione per le specificità derivanti dal differente grado di accettazione delle scene di nudità da parte delle varie forme di società e cultura che si sono succedute nel mondo durante il corso dei secoli e dei millenni. Quello del nudo è un tema artistico consistente nella rappresentazione all'interno dei vari media artistici - pittura e scultura in primis, ma anche in fotografia e nel cinema - della forma del corpo umano (sia maschile sia femminile) nudo o seminudo; questo è considerato una delle classificazioni principali dell'opera d'arte in accademia. La nudità in arte viene a riflettere nel suo insieme le norme sociali presenti, sia in ambito di estetica che nella concezione di morale, del tempo e del luogo in cui è stata eseguita l'opera. Molte sono le culture che tollerano la nudità nell'arte assai più di quanto non tollerino la nudità nella vita reale, con diversi parametri su ciò che è considerato accettabile o meno. Come genere quello del nudo è una questione complessa da affrontare per le sue numerose varianti, sia formali che estetiche ed iconografiche, e vi sono storici dell'arte che giungono a considerarlo come uno dei più importanti, se non quello di maggior importanza in assoluto, nella storia dell'arte occidentale; secondo lo storico, saggista e critico spagnolo Francisco Calvo Serraller, «la nudità non è solo una forma d'arte, ma è la stessa spiegazione - o logica - dell'arte occidentale: il punto drammatico od incrocio tra il naturale e il cielo, tra l'ideale e il vero, tra il carnale e lo spirituale, in definitiva tra il corpo e l'anima». Anche Javier Portús, curatore d'arte e conservatore del Museo del Prado, ritiene che «da secoli il nudo è stato la forma d'arte per eccellenza presente in Occidente, potendo esso esprimere al meglio tutti gli altri valori attraverso il colore e la materia pittorica».. Anche se spesso associato con l'erotismo, il nudo può in realtà acquisire varie interpretazioni e significati alternativi, da quello inerente alla mitologia e alla religione, allo studio di anatomia o, infine, anche - per le sue qualità intrinseche - quello di massima rappresentazione possibile dell'ideale (nel senso di bene, come principio o valore etico da perseguire) di Bellezza e perfezione estetica, come accade ad esempio nell'arte figurativa dell'antica Grecia. La sua rappresentazione è variata secondo i valori sociali e culturali di ogni epoca storica e di ogni popolazione, e come per i Greci il corpo è stato un motivo di orgoglio così per gli ebrei - e di conseguenza per il successivo cristianesimo - si è rivelato invece fonte d'estremo d'imbarazzo, condizione degli schiavi e dei miserabili. Lo studio e la rappresentazione artistica del corpo umano è stata una costante in tutta la storia dell'arte, dalla preistoria, con la Venere di Willendorf, per fare solamente uno degli esempi più conosciuti. Una delle culture in cui maggiormente è proliferata la rappresentazione della nudità artistica è stata quella del mondo classico nell'antichità greco-romana, ov'è stata presto concepita come ideale (come accade nel nudo eroico), estetico ma anche etico di perfezione e "bellezza assoluta"; concetto questo che è perdurato nel classicismo, condizionando in buona parte la percezione della civiltà occidentale nei confronti non solo del nudo ma anche dell'arte nel suo complesso. Durante il Medioevo la rappresentazione artistica si è limitata ai temi più specificamente religiosi e trattati dalla teologia, basati su brani della Bibbia, il testo sacro cristiano; solamente in tal maniera se ne poteva giustificare la resa nelle varie forme d'arte. Con l'avvio del Rinascimento a partire dalla metà del XV secolo la nuova cultura derivata dall'umanesimo prese una direzione decisamente improntata ad un sempre maggior antropocentrismo; ciò ha portato al ritorno in grande stile del nudo artistico dopo lunghi secoli di occultamento ed affiancando così ai soliti soggetti religiosi dei secoli precedenti anche quelli storico-mitologici risalenti al paganesimo, soprattutto sotto forma di allegoria. È stato poi nel XIX secolo, soprattutto con l'impressionismo, che il nudo ha cominciato a perdere il suo carattere eminentemente iconografico per esser rappresentato nelle sue qualità estetiche molto più semplicemente profane: l'immagine nuda, sensuale ed auto referenziale prese così un poco alla volta il sopravvento. Gli studi attorno al nudo nella sua qualità di genere artistico si sono concentrati nell'analisi fattane dalla semiotica, innanzitutto nel rapporto inerente tra opera e spettatore, così come anche nello studio delle relazioni di genere; il femminismo ha criticato l'utilizzo del nudo in quanto oggettivazione della forma del corpo umano femminile il quale confermerebbe così il dominio all'interno della società occidentale dell'ideologia patriarcale. Artisti come Lucian Freud e Jenny Saville hanno sviluppato una sorta di nudo non idealizzato nel tentativo di eliminare il concetto tradizionale di nudità, andando a cercarne l'essenza al di là e al di fuori dell'idea di bellezza e distinzione discriminante data dall'identità di genere.

La storia di Cartagine non è facile da studiare almeno nella sua componente fenicio - punica a causa della sua sottomissione da parte dei romani alla fine della terza guerra punica nel 146 a.C. Restano in effetti che poche fonti primarie cartaginesi e quelli disponibili sollevano più domande piuttosto che aiutare nella comprensione della storia della città. Alcuni testi punici sono stati tradotti in greco o latino, come iscrizioni su monumenti del Nord Africa. Tuttavia, la maggior parte delle fonti rimane disponibile attraverso autori greci e romani: Tito Livio, Polibio, Appiano, Cornelio Nepote, Silio Italico, Plutarco, Dione Cassio ed Erodoto. Questi autori provengono da culture spesso in rivalità con Cartagine: i Greci contestarono il primato in Sicilia e i Romani entrarono in guerra contro la città. Queste fonti scritte da stranieri non sono sempre prive di pregiudizi. Tuttavia, recenti scavi hanno scoperto fonti primarie più affidabili, sebbene rimangano insufficienti; il prodotto di alcuni scavi conferma gli aspetti della vita a Cartagine come descritti da autori antichi, ma altri no, molte scoperte rimangono ancora poco probanti. Come tutte le stazioni commerciali fenicie, Cartagine deve, in segno di fedeltà e pietà, rendere omaggio a Tiro. Tuttavia, il declino di quest'ultima contro l'avanzata dei Greci avrebbe incoraggiato la città punica a diventare indipendente durante la seconda metà del VII secolo a.C. Un secolo e mezzo dopo la fondazione della città, i Cartaginesi si stabilirono nelle Isole Baleari, secondo un'interpretazione di un testo di Diodoro Siculo, quindi dominarono la parte occidentale della Sicilia, la Sardegna meridionale e, alleati degli Etruschi, respinsero i Greci fuori dalla Corsica durante la battaglia di Alalia dal 540 al 535 a.C. Hanno poi controllato tutto il commercio e la navigazione nel Mediterraneo occidentale, e hanno conquistato molti territori all'interno e al di fuori dell'Africa: Mauretania, Numidia, Iberia, Ibiza, Sicilia, Sardegna e Corsica. Come nel caso di Roma, sua nemica mortale, il nome della città comprende tutti i territori sotto la sua giurisdizione. La terra di Sicilia è un luogo di confronto dei punici e dei Greci nel lungo ciclo delle guerre siciliane V-IV sec. a.C. L'isola è la fonte del primo ciclo delle guerre puniche tra la Repubblica Romana e la potenza cartaginese e si conclude con la sconfitta di quest'ultima. La città riesce a riprendersi, soprattutto a causa delle conquiste nella penisola iberica, ma la seconda guerra punica con l'epopea di Annibale Barca termina anche con la sconfitta e la fine dell'imperialismo cartaginese. L'ultimo conflitto è irregolare, anche se la città resiste tre anni prima di essere annientata. Dopo la distruzione del 146 a.C., la città viene ricostruita dai vincitori e ribattezzata Colonia Iulia Karthago, anche se non riacquista mai l'importanza che era sua: trova, tuttavia, una certa aura attraverso il suo ruolo di capitale proconsolare e il suo ruolo importante nella diffusione del cristianesimo. Dalla conquista vandalica, tuttavia, la città occupa un ruolo sempre più secondario, il Medioevo vede, se non il suo abbandono, almeno una bassa occupazione del sito.

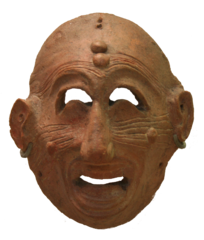

Gli Etruschi (in etrusco: Ràsenna, 𐌀𐌍𐌍𐌄𐌔𐌀𐌓, o Rasna, 𐌀𐌍𐌔𐌀𐌓) furono un popolo dell'Italia antica vissuto tra il IX secolo a.C. e il I secolo a.C. in un'area denominata Etruria, corrispondente all'incirca alla Toscana, all'Umbria occidentale e al Lazio settentrionale e centrale, con propaggini anche a nord nella zona padana, nelle attuali Emilia-Romagna, Lombardia sud-orientale e Veneto meridionale, all'isola della Corsica, e a sud, in alcune aree della Campania. La fase più antica della civiltà etrusca è la cultura villanoviana, attestata a partire dal IX secolo a.C., che deriva, a sua volta, dalla cultura protovillanoviana (XII - X secolo a.C.). La civiltà etrusca ebbe una profonda influenza sulla civiltà romana, fondendosi successivamente con essa al termine del I secolo a.C. Questo lungo processo di assimilazione culturale ebbe inizio con la data tradizionale della conquista della città etrusca di Veio da parte dei Romani nel 396 a.C. e terminò nel 27 a.C., primo anno del principato di Ottaviano, con il conferimento del titolo di Augusto.

Andria (/ˈandrja/ o /ˈandri.a/ , Àndrie, [ˈandrjə], o Iàndrie, [ˈjandrjə] in andriese) è un comune italiano di 98 256 abitanti, capoluogo, insieme a Barletta e Trani, della provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia. La città ospita il consiglio provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani e fa parte dell'Associazione nazionale città dell'olio. Per la presenza dei suoi tre alti campanili, viene conosciuta anche come la città dei tre campanili, oltre che città federiciana per via del suo legame con Federico II di Svevia. Simbolo della città è Castel del Monte, situato su una collina a 17 km dall'abitato all'interno del parco nazionale dell'Alta Murgia, uno dei patrimoni dell'umanità dichiarati dall'UNESCO. Ad Andria nasce e viene prodotta la burrata di Andria IGP.

Alcune catalogazioni sono state accorpate perché sembrano descrivere la stessa edizione. Per visualizzare i dettagli di ciascuna, clicca sul numero di record

Record aggiornato il: 2024-07-27T03:13:38.195Z