- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Gentile, Giovanni, 1875-1944

Pubblicazione: Firenze : Sansoni, stampa 1964

Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT

Fa parte di: Opere complete di Giovanni Gentile

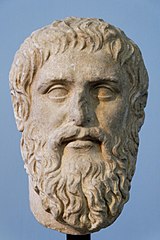

Platone, figlio di Aristone del demo di Collito e di Perictione (in greco antico: Πλάτων Plátōn, pronuncia: [plá.tɔːn]; Atene, 428/427 a.C. – Atene, 348/347 a.C.), è stato un filosofo e scrittore greco antico. Assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale.

La filosofia greca rappresenta, nell'ambito della storia della filosofia occidentale, il primo momento dell'evoluzione del pensiero filosofico. Dal punto di vista cronologico, si identifica questa fase con il periodo che va dal VII secolo a.C. alla chiusura dell'Accademia di Atene, avvenuta nel 529 d.C. secondo l'editto di Giustiniano.

I Dialoghi platonici rappresentano la quasi totalità della produzione letteraria e filosofica di Platone: il suo corpus ne conta ben 34, a cui si aggiungono un monologo (Apologia di Socrate) e 13 Lettere (Platone). Per quanto riguarda la scelta stilistica del dialogo come forma espositiva, è importante sottolineare come, in quegli anni, vi fossero tutte le condizioni per questa particolare scelta: da una parte, la sempre più vasta popolarità e fortuna della tragedia e della commedia, dall'altra il dialogare dei sofisti e di Socrate. Se non è dunque possibile sostenere che Platone sia stato il creatore del dialogo come genere letterario, è però verosimile che egli abbia colto la comune abitudine al dialogare e al porre quesiti, iniziando forse a stendere semplici questionari senza personaggi, affidando poi, in una seconda fase, alla figura di Socrate la funzione di protagonista di opere più strutturate e complesse.Alcuni dialoghi, definiti pseudo-platonici o spuri (in greco nothoi, cioè apocrifi), sebbene attribuiti a Platone, erano considerati non autentici già dall'antichità, e per questo motivo esclusi dal corpus delle sue opere. Di alcuni ci sono noti solo i titoli (Midone, Feaci), mentre di altri sei possediamo il testo completo: Sulla giustizia, Sulla virtù, Demodoco, Sisifo, Erissia, Assioco. Oltre a questi, gli studiosi moderni concordano nel considerare spuri anche alcuni dialoghi ritenuti autentici dagli antichi: Definizioni, Ipparco, Minosse, Amanti, Teagete.Il sistema di riferimento usato per la citazione di passi dai dialoghi di Platone è l'edizione della sua Opera omnia curata nel 1578 dal tipografo francese Henri Estienne (la famosa Edizione di Stephanus).

Il termine essenza (in greco: τί ἦν εἶναι, ti en einai, lat. essentia), secondo la concezione aristotelica, significa «ciò per cui una certa cosa è quello che è, e non un'altra cosa».. L'essenza quindi sta ad indicare quelle determinazioni di una cosa, specificate nella sua "definizione", che ne costituiscono la natura (o "specie" in termini aristotelici); che psicologicamente parlando (vedi moderna epistemologia evoluzionistica) corrisponde alla particolare visione della realtà determinata dalle nostre categorie mentali: gli «apparati immagine del mondo».

La filosofia (in greco antico: φιλοσοφία, philosophía, composto di φιλεῖν (phileîn), "amare", e σοφία (sophía), "sapienza", ossia "amore per la sapienza") è un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull'essere umano, indaga sul senso dell'essere e dell'esistenza umana. Come intrinseco nel nome stesso la filosofia è l'amore per la sapienza (intesa come conoscenza) e la ricerca.Prima ancora che indagine speculativa, la filosofia fu una disciplina che assunse anche i caratteri della conduzione del "modo di vita", ad esempio nell'applicazione concreta dei principi desunti attraverso la riflessione o pensiero. In questa forma, essa sorse nell'antica Grecia. A rendere complessa una definizione univoca della filosofia concorre il dissenso tra i filosofi sull'oggetto stesso della filosofia: alcuni orientano l'analisi della filosofia verso l'uomo e i suoi interessi così come viene esposto nell'Eutidemo di Platone, per cui essa sarebbe «l'uso del sapere a vantaggio dell'uomo».Nel prosieguo della storia della filosofia altri autori che seguono questa opinione sono per esempio Cartesio («Tutta la filosofia è come un albero, di cui le radici sono la metafisica, il tronco è la fisica, e i rami che sorgono da questo tronco sono le altre scienze, che si riducono a tre principali: la medicina, la meccanica e la morale, intendo la più alta e la più perfetta morale, che presupponendo una conoscenza completa delle altre scienze, è l'ultimo grado della saggezza»), Thomas Hobbes, e Immanuel Kant, il quale, definisce la filosofia come «scienza della relazione di ogni conoscenza al fine essenziale della ragione umana».Altri pensatori ritengono che la filosofia debba puntare alla conoscenza dell'essere in quanto tale secondo un percorso che, fatte le debite differenze, va dagli eleati sino a Husserl e Heidegger.

Alcune catalogazioni sono state accorpate perché sembrano descrivere la stessa edizione. Per visualizzare i dettagli di ciascuna, clicca sul numero di record

Record aggiornato il: 2023-10-10T03:34:27.721Z