- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La cattedrale metropolitana di Santa Maria del Fiore, conosciuta comunemente come duomo di Firenze, è la principale chiesa fiorentina, simbolo della città ed uno dei più famosi d'Italia; quando fu completata, nel Quattrocento, era la più grande chiesa al mondo, mentre oggi è ritenuta la terza in Europa dopo San Pietro a Roma e il Duomo di Milano. Essa sorge sulle fondamenta dell'antica cattedrale di Firenze, la chiesa di Santa Reparata, in un punto della città che ha ospitato edifici di culto sin dall'epoca romana. La costruzione del Duomo, ordinata dalla Signoria fiorentina, inizia nel 1296 e termina dal punto di vista strutturale soltanto nel 1436. I lavori iniziali furono affidati all'architetto Arnolfo di Cambio per poi essere interrotti e ripresi numerose volte nel corso dei decenni (da Giotto, Francesco Talenti e Giovanni di Lapo Ghini). Al completamento della cupola del Brunelleschi seguì la consacrazione da parte di papa Eugenio IV il 24 marzo del 1436. La dedica a Santa Maria del Fiore avvenne in corso d'opera, nel 1412. La pianta del Duomo è composta da un corpo di basilica a tre navate saldato ad un'enorme rotonda triconca che sorregge l'immensa cupola del Brunelleschi, la più grande cupola in muratura mai costruita. Al suo interno è visibile la più grande superficie mai decorata ad affresco: 3600 m², eseguiti tra il 1572-1579 da Giorgio Vasari e Federico Zuccari. Alla base della lanterna in marmo, è presente una terrazza panoramica sulla città posta a 91 metri da terra. La facciata del Duomo in marmi policromi è di epoca moderna, risale infatti al 1887 ad opera di Emilio de Fabris ed è un importante esempio di stile neogotico in Italia. È la cattedrale dell'Arcidiocesi di Firenze e può contenere fino a trentamila persone. Ha la dignità di basilica minore.

La cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta è il principale luogo di culto cattolico di Siena, in Toscana, sede episcopale dell'arcidiocesi metropolitana di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino; l'edificio è situato nell'omonima piazza, nel Terzo di Città. Costruita in stile romanico-gotico italiano, è una delle più significative chiese realizzate in questo stile in Italia.

Il coro nell'architettura cristiana è la parte terminante di una chiesa, contenente l'altare maggiore. Spesso questa parte si trova rivolta verso est, in direzione del sorgere del sole e della città santa di Gerusalemme. Visto dall'esterno, il coro comprende tutta la massa architettonica dell'estremità di una chiesa, inclusi i muri. Nelle chiese a pianta basilicale può comprendere anche il transetto, che in questo caso rimane meno evidente, come nel caso del Duomo di Firenze o di Salisburgo, dove il transetto è fortemente inglobato col corpo della cupola sia esternamente, che all'interno. Nelle chiese con pianta a croce latina, in genere, viene definito coro la parte architettonica oltre il transetto; corrispondente nella Croce cristiana alla parte dove Gesù crocifisso pose la testa.

Le cattedrali e le basiliche gotiche italiane sono grandi edifici originariamente cultuali realizzati nel periodo compreso tra XIII e XV secolo in stile gotico. In Italia il gotico di stampo francese non attecchì mai come nel resto dell'Europa; sono tuttavia presenti opere architettoniche di assoluto rilievo nella scena internazionale. In Italia il gotico infatti si manifestò nelle forme più originali e diverse, presentando una varietà di stili diversi per regione o persino per città.

Villa La Pietra si trova a Firenze in via Bolognese 120, e dal 1994 è sede di un campus universitario della New York University. La villa, schermata da un imponente cancello in ferro incorniciato da statue e grandi vasi, si raggiunge percorrendo un lungo viale di cipressi. Il nome della villa deriva da quello della piccola località sulla via Bolognese, che a sua volta era così appellata da un'antica pietra miliare romana che indicava il settimo miglio dalla porta nord della città di Firenze.

Il duomo di Ancona è dedicato a san Ciriaco ed è la cattedrale metropolitana dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo. È una chiesa medioevale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino, evidente nella pianta e in molte decorazioni. Sorge in scenografica posizione alla sommità del colle Guasco, già occupata dall'Acropoli della città greco-dorica, da dove domina tutta la città di Ancona e il suo golfo. Nel maggio del 1926 papa Pio XI l'ha elevata alla dignità di basilica minore. Il 30 maggio 1999 si è festeggiato il millenario della dedica della cattedrale, con la visita nel capoluogo dorico di papa Giovanni Paolo II che vi celebrò messa. Dal 3 all'11 settembre 2011 la cattedrale è stata al centro delle celebrazioni del Congresso eucaristico nazionale con la visita del papa Benedetto XVI.

L'Italia (/iˈtalja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare e conta una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. La capitale è Roma. La parte continentale, delimitata dall'arco alpino, confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 302072,84 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino sono enclavi della Repubblica mentre Campione d'Italia è l'unica exclave italiana. Con l'ascesa di Roma, che fu capitale della Repubblica romana e poi dell'Impero romano, si ebbe il primo processo di unificazione della penisola, destinata a rimanere per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni germaniche, come gli Ostrogoti, i Longobardi e i Normanni, perdendo la propria unità politica. Nel XV secolo, con la diffusione del Rinascimento, ridivenne il centro culturale del mondo occidentale, ma dopo le guerre d'Italia del XVI secolo ricadde sotto l'egemonia delle potenze straniere, quali Francia, Spagna e Austria. Durante il Risorgimento gli italiani combatterono per l'indipendenza nazionale e per l'Unità d'Italia, finché nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia, che completò la riunificazione con la presa di Roma del 20 settembre 1870 e la vittoria nella prima guerra mondiale. Dal 1882 al 1960 l'Italia ha posseduto un impero coloniale. Nel 1946, dopo il ventennio fascista, la sconfitta nella seconda guerra mondiale e la guerra civile, a seguito di un referendum istituzionale lo Stato italiano divenne una repubblica. Nel 2020 l'Italia, ottava potenza economica mondiale e terza nell'Unione europea, è un paese con un alto standard di vita: l'indice di sviluppo umano è molto alto, 0.883, e la speranza di vita è di 83,4 anni. È membro fondatore dell'Unione europea, della NATO, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE; aderisce all'ONU e al trattato di Schengen. È inoltre membro del G7 e del G20, partecipa al progetto di condivisione nucleare della NATO, è una grande potenza regionale europea, in grado di esercitare influenza politica anche su scelte e decisioni di ordine extra-europeo e globale, e si colloca in nona posizione nel mondo per spesa militare. In virtù della sua storia ultramillenaria, l'Italia vanta insieme alla Cina il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

La cattedrale di San Giorgio Martire è il principale luogo di culto cattolico di Ferrara, chiesa madre dell'arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Sorge al centro della città, di fronte al Palazzo Comunale, a fianco dell'antica piazza delle Erbe (poi piazza Trento e Trieste), non lontano dal Castello Estense. È collegata al palazzo Arcivescovile attraverso una volta coperta. La cattedrale non è più chiesa parrocchiale ma è sede di tutte le celebrazioni più importanti della diocesi: ordinazioni, pontificali, funerali solenni. In primavera avviene anche la Benedizione dei Palii, ovvero dei quattro tessuti dipinti che costituiscono il premio delle quattro gare del Palio di Ferrara. Nella cattedrale è sepolto papa Urbano III. Nel novembre del 1959 papa Giovanni XXIII l'ha elevata alla dignità di basilica minore.Dal 4 marzo 2019 l'edificio è chiuso al culto per restauri e consolidamento necessari dopo i danni subiti col terremoto dell'Emilia del 2012.

La storia di Siena riguarda le vicende storiche relative a Siena, città dell'Italia centrale.

Venezia (AFI: /veˈnɛttsja/, ; in veneto [veˈnɛːsja]) è una città di 256 589 abitanti, il cui centro storico (limitato ai sestieri della città lagunare) al 1º novembre 2017 ne contava 53 976, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Veneto. Secondo comune della regione per popolazione dopo Verona e primo in Veneto per superficie, comprende sia territori insulari sia di terraferma ed è articolato attorno ai due principali centri di Venezia (al centro dell'omonima laguna) e di Mestre (nella terraferma). L'area urbana funzionale (FUA) conta 559.983 abitanti.La città è stata per 1100 anni la capitale della Serenissima Repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo come la Serenissima, la Dominante e la Regina dell'Adriatico: per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo, dichiarata, assieme alla sua laguna, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, che ha contribuito a farne la seconda città italiana dopo Roma con il più alto flusso turistico.

La storia dell'istruzione in Italia si riferisce all'evoluzione dell'istruzione scolastica in Italia a partire dal periodo medioevale fino ai giorni nostri.

Grosseto (AFI: /ɡrosˈseto/, ) è un comune italiano di 81 641 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Toscana. Per superficie territoriale, risulta il più vasto comune della regione. A livello demografico, la città contava appena 4 724 abitanti subito dopo l'Unità d'Italia, iniziando da allora una crescita esponenziale che ha portato al superamento della soglia delle 70 000 unità nel 1991.Dal punto di vista urbanistico, la città è uno dei pochi capoluoghi il cui centro storico è rimasto completamente circondato da una cerchia muraria, nell'insieme integra, che ha mantenuto pressoché immutato il proprio aspetto nel corso dei secoli.

Renzo Musumeci Greco (Roma, 11 maggio 1952) è un maestro di scherma italiano, docente di scherma scenica e presidente dell'Accademia Musumeci Greco, 4ª generazione di schermidori.

Lorenzo (in latino: Laurentius; Huesca, 225 – Roma, 10 agosto 258) è stato uno dei sette diaconi di Roma, dove venne martirizzato nel 258 durante la persecuzione voluta dall'imperatore romano Valeriano nel 257. La Chiesa cattolica lo venera come santo.

Lista delle chiese e di edifici religiosi di Firenze divise per sponda dell'Arno. Per un elenco delle chiese più famose si veda anche monumenti di Firenze.

Italia Viva (IV) è un partito politico italiano fondato il 18 settembre 2019 da Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio ed ex segretario nazionale del Partito Democratico. È un partito liberale, riformista e in forte opposizione al nazionalismo, al populismo e al sovranismo.

Le 20 regioni d'Italia costituiscono il primo livello di suddivisione territoriale dello Stato italiano nonché un ente pubblico dotato di autonomia politica e amministrativa sancita e limitata principalmente dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114-133). Le regioni sono in numero di venti e, a eccezione della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, sono ripartite in enti di area vasta, che possono essere di due tipi: le 88 province (tra cui 2 autonome del Trentino-Alto Adige e 6 liberi consorzi comunali siciliani) e le 14 città metropolitane. A livello puramente statistico sono considerate anche le 4 ex province del Friuli-Venezia Giulia e quella della Valle d'Aosta. Il livello amministrativo più piccolo all'interno delle regioni è il comune. La regione Trentino-Alto Adige si distingue dalle altre 19 regioni per il fatto che il potere decisionale (molto più avanzato che nelle altre regioni) è esercitato direttamente a livello provinciale con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Torre Annunziata (Torr'Annunziata in napoletano) è un comune italiano di 41 918 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania. Si estende nell'insenatura più interna del golfo di Napoli in uno stretto lembo di terra cinta tra il Vesuvio e il mare: è infatti municipalità della Zona rossa del Vesuvio, importante centro balneare e membro del Parco regionale del fiume Sarno, che ne delimita il confine meridionale con la sua foce. Fin dalla fondazione ha fatto della pesca, del commercio, del turismo e della produzione della pasta le principali attività, tanto da essere detta Capitale dell'arte bianca, per la massiccia produzione che toccò il picco nel primo dopoguerra, con oltre sessanta tra mulini e pastifici, di cui restano in attività, tra i più noti e premiati al mondo, i marchi Voiello e Setaro. È dal periodo della prima rivoluzione industriale, un importante centro produttivo, prima nel settore metalmeccanico e siderurgico, e, ad oggi, nautico e farmaceutico, oltre che portuale, accogliendo il terzo porto della regione per estensione. È inoltre sede della Reale Fabbrica d'armi, principale fabbrica d'armi dell'intero regno delle due Sicilie, oggi gestita dall'Esercito Italiano. Sorge sui resti dell'antica Oplontis, città residenziale imperiale e patrizia, sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79, di cui conserva l'attiva stazione termale e il sito archeologico, dal 1997 riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

La Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco, più notoriamente chiamata Basilica di San Marco, a Venezia (in veneziano: Baxéłega de San Marco) è la chiesa cattedrale e sede del patriarcato di Venezia. Unitamente al campanile e alla piazza di San Marco, forma il principale luogo architettonico di Venezia, e, assieme ad essi, costituisce il più conosciuto simbolo della città e del Veneto nel mondo. È, inoltre, uno dei simboli dell'arte veneta e della cristianità. Già nell'XI secolo, la Basilica di San Marco iniziò ad essere diffusamente soprannominata la “Chiesa d'oro”, in virtù del tesoro di San Marco, dei mosaici ornati e dei maestosi elementi progettuali, che resero l'edificio sacro il simbolo visibile della potenza e ricchezza acquisite dalla Serenissima. Fino alla caduta della Repubblica di Venezia è stata la chiesa palatina del Palazzo Ducale, retta a prelatura territoriale dal primicerio del doge. Ha assunto il titolo cattedrale a partire dal 1807, quando fu qui trasferita dall'antica cattedrale di San Pietro di Castello, che rimase la sede ufficiale.

L'architettura romanica è lo stile del costruire proprio dell'arte romanica, che si diffuse in Europa nell'XI e XII secolo, fino all'affermazione dell'arte gotica, cioè verso la metà del XII secolo in Francia e con persistenze maggiori negli altri paesi europei. L'aggettivo "romanico" è un adattamento italiano di "roman", vocabolo creato agli inizi dell'Ottocento in Francia per indicare le lingue e le letterature romanze o neolatine. Charles de Gerville introdusse "roman" anche nel linguaggio architettonico ed il termine ebbe fortuna: in breve tempo si definì romanica tutta la cultura figurativa che in Francia si era sviluppata dopo i romani fino alla fioritura dell'architettura gotica.

Reparata (Cesarea marittima, ... – Cesarea marittima, 250) è stata una giovane martirizzata durante le persecuzioni dell'imperatore romano Decio; è venerata come santa dalla Chiesa cattolica. Fu molto popolare durante il Medioevo, particolarmente venerata in varie località italiane (Toscana, Abruzzo e Sardegna) e francesi (Corsica e Provenza).

Il duomo di Santa Maria Assunta, al centro della Piazza del Duomo, conosciuta anche come Piazza dei Miracoli, è la cattedrale medievale di Pisa nonché chiesa primaziale. Capolavoro del romanico, in particolare del romanico pisano, rappresenta la testimonianza tangibile del prestigio e della ricchezza raggiunti dalla repubblica marinara di Pisa nel momento del suo apogeo.

La Camera dei deputati (o semplicemente Camera), nell'ordinamento costituzionale italiano, è l'assemblea legislativa che, insieme al Senato della Repubblica, compone il Parlamento. Istituita nel 1861, succedeva alla Camera dei deputati sardo-piemontese e, durante il periodo monarchico, era affiancata dal Senato del Regno; restò operativa fino al 1939, allorché fu soppiantata dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, venendo infine ripristinata con l'avvento della Costituzione repubblicana. È contemplata all'interno del Titolo I della parte seconda della Costituzione che, nel disciplinare il Parlamento nel suo insieme, delinea un sistema bicamerale perfetto.

L'architettura rinascimentale è quella fase dell'architettura italiana che si sviluppò dal 1420 alla metà del XVI secolo, con il ritorno alla vita dell'antichità classica.Caratteristiche principali dell'architettura rinascimentale sono infatti la sensibilità verso il passato antico, la ripresa degli ordini classici, l'articolazione chiara nelle piante e negli alzati, nonché le proporzioni tra le singole parti degli edifici.Lo stile del cosiddetto "primo rinascimento" ebbe origine a Firenze, favorito dall'affermazione della borghesia e della cultura umanistica, fiorendo poi in altre corti come quelle di Mantova e di Urbino. La successiva fase cinquecentesca, detta "Rinascimento classico", ebbe in Roma il nuovo centro della vita artistica, coesistendo nello stesso secolo con il Manierismo, che è generalmente considerato dalla storiografia come la terza fase del Rinascimento.Nei secoli seguenti le idee architettoniche elaborate in Italia si propagarono anche nel resto d'Europa, ma le opere che ne scaturirono ebbero poco in comune con le caratteristiche dell'architettura italiana, consistenti nella ripresa di particolari romani e nel senso di equilibrio e stabilità.

Il Medioevo (o Medio Evo) è una delle quattro età storiche (antica, medievale, moderna e contemporanea) in cui viene convenzionalmente suddivisa la storia dell'Europa nella storiografia moderna. Il Medioevo è costituito da un periodo di circa mille anni. Alcuni storici indicano come suo avvio la morte dell'imperatore romano Teodosio (395), l'ultimo a governare l'impero unito; altri indicano invece la caduta dell'Impero romano d'Occidente (476). Tradizionalmente, il Medioevo si conclude con la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo (1492), evento che sancisce l’inizio dell'Età moderna. Il Medioevo è poi solitamente suddiviso in Alto e Basso Medioevo (nei paesi di cultura anglosassone si usa spesso distinguere anche un pieno Medioevo, concetto solitamente non utilizzato in Italia). Il concetto di Medioevo compare per la prima volta nel XV secolo, con i termini latini media aetas o media tempestas, con il significato di "età di mezzo", in ciò riflettendo l'opinione dei contemporanei, per cui tale periodo avrebbe rappresentato una deviazione dalla cultura classica, in opposizione al successivo Umanesimo e Rinascimento. Alcuni fenomeni tipici dei primi secoli, come il crollo demografico, la deurbanizzazione, il declino del potere centralizzato, le invasioni e le migrazioni di massa delle tribù, erano già iniziati nella tarda antichità. Come conseguenza delle invasioni barbariche del V secolo, in particolare di quelle dei vari popoli germanici, si vennero a formare nuovi regni nei territori che erano stati dell'Impero Romano d'Occidente. L'Impero Romano d'Oriente, invece, sopravvisse per tutta la durata del Medioevo, ed è generalmente oggi indicato con l'espressione "Impero bizantino"; nel VII secolo, però, l'Impero d'Oriente perse il Nord Africa e il Medio Oriente, passati sotto il dominio del Califfato degli Omayyadi, una dinastia islamica; ciò portò al fenomeno delle Crociate, durante le quali il mondo islamico e quello cristiano si scontrarono tra l'XI e il XIII secolo; la prima fu indetta nel 1095. Sebbene vi fossero stati cambiamenti sostanziali nella società e nelle strutture politiche, la rottura con l'antichità classica non fu completa: l'Impero Bizantino si considerava diretto successore dell'Antica Roma e il diritto romano era ancora la base legislativa fondamentale, ordinata nel Corpus Iuris Civilis; in Occidente, poi, la maggior parte dei nuovi regni utilizzava le istituzioni romane ancora esistenti. Il mito dell'antica Roma rimase sempre vivo, come mostra la fondazione nel IX secolo del Sacro Romano Impero da parte dei Franchi, che comprendeva gran parte dell'Europa occidentale e che, anche nel nome, si richiamava agli ideali di universalità tipici dell'Impero Romano. I rapporti che univano Europa, Asia ed Africa, interrotti dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, ripresero dopo il IX secolo, con la nascita delle repubbliche marinare. Dal punto di vista religioso, caratteristiche del Medioevo furono la diffusione sempre più capillare del Cristianesimo e dell'Islam, quest'ultimo nato nel VII secolo in Arabia e diffusosi nel Nord Africa ed anche in alcune aree dell'Europa meridionale. La religiosità medievale fu contraddistinta anche dalla fondazione di una fitta rete di monasteri, dalla nascita degli ordini mendicanti, dalla loro predicazione e dalla fondazione dei loro conventi. Dal punto di vista dell'organizzazione sociale, politica ed economica, un fenomeno tipico del Medioevo fu il feudalesimo (sviluppatosi in forme diverse in base al contesto ed al periodo storico), il sistema curtense, la diffusione ovunque dei castelli (in seguito al X secolo) e la nascita della classe dei cavalieri. Dopo il 1000, si fa convenzionalmente iniziare il Basso Medioevo. Durante questo periodo, la popolazione europea aumentò notevolmente, grazie alle innovazioni tecnologiche ed agricole che permisero al commercio di prosperare; i raccolti aumentarono, favoriti anche dal cosiddetto periodo caldo medievale. Le città, entrate in profonda crisi nell'Alto Medioevo, ripresero allora ad espandersi. La crescita di popolazione subì una grave battuta d'arresto tra il 1347 e il 1350, a causa della peste nera, che uccise circa un terzo degli europei. Nel Basso Medioevo iniziò il processo che portò alla formazione degli stati nazionali centralizzati. La vita intellettuale era segnata dalla scolastica, una filosofia che enfatizzava l'unione di fede e ragione. In questi anni iniziarono a nascere le prime università. Tra i fenomeni più significativi della cultura medievale, si ricordano la teologia di Tommaso d'Aquino, i dipinti di Giotto, la poesia di Dante e Chaucer, i viaggi di Marco Polo, le grandi cattedrali, l'arte romanica, l'arte gotica, l'arte bizantina.

Pisa (, AFI: /ˈpisa/ o /ˈpiza/) è un comune italiano di 89 498 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Toscana. Si inserisce in un territorio con caratteristiche omogenee, denominato area pisana, che con i vicini comuni di Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, arriva a formare un sistema urbano di circa 195 000 abitanti distribuiti su 475 km². Inoltre con un traffico superiore a 5 milioni di passeggeri nel 2017, Pisa ospita l'aeroporto più rilevante della Toscana, il Galileo Galilei. Secondo una leggenda Pisa sarebbe stata fondata da alcuni mitici profughi greci provenienti dall'omonima città greca di Pisa, distrutta nel VI secolo a.C in seguito alla fuga dei suoi abitanti, i quali poi si imbarcarono e casualmente raggiunsero le sponde del Tirreno dove diedero vita al nuovo insediamento. Tra i monumenti più importanti della città vi è la celebre piazza del Duomo, detta Piazza dei Miracoli, dichiarata patrimonio dell'umanità, con la Cattedrale edificata tra il 1063 e il 1118 in stile romanico pisano e la Torre pendente, campanile del XII secolo, oggi uno dei monumenti italiani più conosciuti al mondo per via della sua caratteristica inclinazione. La città è la sede di tre tra le più importanti istituzioni universitarie d'Italia e d'Europa, l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant'Anna, nonché la più grande sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di altri numerosi istituti di ricerca. Il territorio comunale si affaccia direttamente sul Mar Ligure con le sue tre frazioni litoranee (Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone). La città di Pisa in passato fu un'importante repubblica marinara.

Nizza (Nice in francese, Niça o Nissa in dialetto nizzardo, già conosciuta come Nizza Marittima) è una città di 343 889 abitanti della repubblica francese affacciata sulla Costa Azzurra, di cui è il maggior centro, vicino alla frontiera con l'Italia, nel dipartimento delle Alpi Marittime. È il quinto comune della Francia per popolazione (dopo Parigi, Marsiglia, Lione e Tolosa) con 343 629 abitanti nel 2012. La sua area metropolitana (unité urbaine de Nice) tuttavia, raggiunge 943 695 abitanti (2012) ed è la settima di Francia dopo Parigi, Marsiglia, Lione, Tolosa, Bordeaux e Lilla. Il suo aeroporto intercontinentale Nice Côte d'Azur posto alla periferia occidentale della città, con i suoi 12 016 730 passeggeri (2015), è il terzo della Francia dopo i due aeroporti parigini. Si tratta di una città a vocazione turistica. È la seconda città francese per capacità alberghiera.

Le repubbliche marinare sono state alcune città portuali italiane che, a partire dal Medioevo, godettero, grazie alle proprie attività marittime, di autonomia politica e di prosperità economica. Tale definizione, nata nell'Ottocento, è in genere riferita a quattro città italiane, i cui stemmi sono riportati dal 1947 nelle bandiere della Marina Militare e della Marina Mercantile: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia; tuttavia, oltre alle quattro più note, sono considerate repubbliche marinare anche Ancona, Gaeta e la piccola Repubblica di Noli, alle quali si può aggiungere, in Dalmazia, Ragusa. È da notare tuttavia che tale raggruppamento è una ricostruzione retroattiva artificiosa, in quanto queste entità non erano collegate tra loro, non si autodefinivano in questo modo, non erano le uniche ad intraprendere attività sul mare, né erano tutte coeve. Considerando le loro condizioni politiche, non erano tutte repubbliche, non erano tutte città-stato, avevano forme politiche molto diverse, aree di influenza diversa con territori di grandezza differente, utilizzando lingue diverse (sebbene sempre un dialetto romanzo), monete diverse e usanze disomogenee, non avendo praticamente molto in comune se non l'ubicazione presso il mare e un'economia strettamente legata ad esso. Uniformemente disseminate lungo la penisola italiana - al Nord, al Centro e al Sud - le repubbliche marinare furono importanti non solo per la storia della navigazione e del commercio: oltre a preziose merci altrimenti introvabili in Europa, nei loro porti arrivavano anche nuove idee artistiche e notizie su paesi lontani; con le repubbliche marinare l'Europa rialzava nuovamente lo sguardo verso gli altri continenti. Nonostante la rivalità commerciale che le metteva l'una contro l'altra, queste città, per la loro intraprendenza, lo spirito di avventura e la capacità di risorgere dopo tempi difficili, sono sempre state considerate una grande gloria per l'Italia. Durante lo scorrere dei secoli, le repubbliche marinare, sia le più note, sia quelle meno note, vissero altalenanti fortune, che misero in luce ora l'una, ora l'altra città. Nel IX e nel X secolo, tale fenomeno ebbe inizio con Amalfi e Gaeta, che presto raggiunsero il loro periodo di massimo splendore. Intanto Venezia iniziava la sua ascesa graduale, mentre le altre città vivevano ancora la lunga gestazione che le avrebbe portate all'autonomia e a dar seguito alla loro vocazione marinara. Dopo l'XI secolo, Amalfi e Gaeta declinarono rapidamente, mentre Genova e Venezia divennero le repubbliche più potenti, seguite da Pisa, che visse il suo momento più florido nel XIII secolo, e da Ancona e Ragusa, alleate per resistere alla potenza veneziana. Dopo il XIV secolo, mentre Pisa declinava sino a perdere la sua libertà, Venezia e Genova continuarono a dominare la navigazione, seguite da Ragusa e Ancona, che vissero nel XV secolo il loro momento aureo. Nel XVI secolo, con la perdita di autonomia di Ancona, rimasero solo le repubbliche di Venezia, Genova e Ragusa, che vissero ancora momenti di grande splendore sino a metà del Seicento, seguiti da più di un secolo di lenta e dorata decadenza che si concluse con l'invasione napoleonica.

Il battistero di San Giovanni Battista sorge di fronte alla cattedrale di Santa Maria del Fiore, in piazza San Giovanni. Dedicato al patrono della città di Firenze, ha la dignità di basilica minore.Inizialmente era collocato all'esterno della cerchia delle mura, ma fu compreso, insieme al duomo, nelle mura realizzate da Matilde di Canossa ("quarta cerchia"). Attualmente si trova fra piazza del Duomo e piazza San Giovanni, fra il duomo e il palazzo Arcivescovile, nel centro religioso della città. La facciata principale dell'edificio ottagonale è rivolta ad est, verso il duomo, mentre l'abside si trova verso ovest. Il battistero fiorentino era luogo di investitura di cavalieri e poeti, come ricorda Dante Alighieri nel Paradiso (XXV, 7-9): "con altra voce omai, con altro vello / ritornerò poeta, e in sul fonte / del mio battesmo prenderò 'l cappello". Era sede deputata per solenni giuramenti, nonché per la celebrazione in onore del patrono cittadino con il dono delle stoffe pregiate (i palii) da parte dei magistrati del Comune nella ricorrenza del Battista (24 giugno).

La basilica di Santa Maria Novella è una delle più importanti chiese di Firenze e sorge sull'omonima piazza. Se Santa Croce era ed è un centro antichissimo di cultura francescana e Santo Spirito ospitava l'ordine agostiniano, Santa Maria Novella era per Firenze il punto di riferimento per un altro importante ordine mendicante, i domenicani.

Il Risorgimento è il periodo della storia italiana durante il quale l'Italia conseguì la propria unità nazionale. La proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo 1861 fu l'atto formale che sancì, a opera del Regno di Sardegna, la nascita del nuovo Regno d'Italia formatosi con le annessioni plebiscitarie di gran parte degli Stati preunitari. Per indicare questo processo storico si usa anche la locuzione "unità d'Italia". Il termine, che designa anche il movimento culturale, politico e sociale che promosse l'unificazione, richiama gli ideali romantici, nazionalisti e patriottici di una rinascita italiana attraverso il raggiungimento di un'identità politica unitaria che, pur affondando le sue radici antiche nel periodo romano, «aveva subìto un brusco arresto [con la perdita] della sua unità politica nel 476 d.C. in seguito al crollo dell'Impero romano d'Occidente».

La Basilica Cattedrale protometropolitana di Santa Maria Assunta o Duomo di Messina, è chiesa madre e cattedrale dell'arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. Sorge nel centro storico di Messina, prospetta con la facciata ed il campanile sull'ampia piazza del Duomo.Nel giugno del 1947 papa Pio XII l'ha elevata alla dignità di basilica minore.

Nell'uso tradizionale, il culto di una religione, indipendentemente dalle sue sacre scritture, dalla sua teologia, mitologia, o dalla fede personale dei suoi credenti, è la totalità della pratica religiosa esteriore. Il culto è letteralmente la "cura" dovuta alla divinità e al suo sacrario. Il termine "culto" deriva direttamente dal latino cultus, che significa "cura, coltivazione, adorazione", participio passato di colere, "coltivare". Tra le osservanze nel culto di una divinità ci sono i rituali, che possono comprendere preghiere e inni recitati o cantati, danze e spesso sacrifici, o sostituti del sacrificio. Altre manifestazioni del culto di una divinità sono la conservazione di reliquie o la creazione di immagini, come le murti o le icone (termine che di solito indica un'immagine piatta dipinta) o immagini di culto tridimensionali (statue o crocifissi) e l'identificazione di luoghi sacri, cime di colli e di monti, grotte, sorgenti e stagni, o boschi, che possono essere la sede di un oracolo. Queste particolari espressioni del culto sono considerate illecite nel Protestantesimo perché secondo la propria dottrina contrarie all'insegnamento delle Sacre Scritture. Il luogo sacro può essere lasciato allo stato naturale oppure può essere elaborato a causa della costruzione di santuari o templi, sui quali è concentrata l'attenzione pubblica durante le festività religiose e che possono diventare la meta di un pellegrinaggio. Lo studio comparato della pratica cultuale fa parte delle discipline dell'antropologia della religione e della sociologia della religione, due aspetti della religione comparata.

Filippo Romolo Neri (Firenze, 21 luglio 1515 – Roma, 26 maggio 1595) è stato un presbitero, educatore e attivista italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Fiorentino d'origine, si trasferì, ancora molto giovane, a Roma, dove decise di dedicarsi alla propria missione evangelica in una città corrotta e pericolosa, tanto da ricevere l'appellativo di «secondo apostolo di Roma». Radunò attorno a sé un gruppo di ragazzi di strada, avvicinandoli alle celebrazioni liturgiche e facendoli divertire, cantando e giocando senza distinzioni tra maschi e femmine, in quello che sarebbe, in seguito, divenuto l'Oratorio, ritenuto e proclamato come vera e propria congregazione da papa Gregorio XIII nel 1575. Per il suo carattere burlone, fu anche chiamato il «santo della gioia» o il «giullare di Dio». Alla sua vita e ai suoi detti sono ispirati State buoni se potete, film del 1983 di Luigi Magni dove Filippo è interpretato da Johnny Dorelli, un omonimo album del cantautore Angelo Branduardi, colonna sonora di detto film, e uno sceneggiato televisivo del 2010 Preferisco il Paradiso, di Giacomo Campiotti e interpretato da Gigi Proietti.

Repubblica marinara assieme ad Amalfi, Venezia e Genova, Pisa ha tracce antiche che, per quanto riguarda la presenza dell'uomo nell'area cittadina, sembrano risalire al Paleolitico superiore.

Il Duomo di Pavia, intitolato a Santo Stefano protomartire e Santa Maria Assunta è la più imponente chiesa di Pavia e un importante edificio rinascimentale, sintesi di pianta centrale e longitudinale che anticipa le ricerche tipologiche intorno alla basilica di San Pietro a Roma. Possiede una grandiosa cupola ottagonale in muratura, tra le più grandi d'Italia per altezza e ampiezza; considerando anche la lanterna, è la quinta più alta dopo la Mole Antonelliana di Torino, San Gaudenzio a Novara, Santa Maria del Fiore a Firenze e il Duomo di Milano, la sesta se si considera San Pietro in Vaticano.

Un film di culto (o anche film cult, film culto; in inglese cult movie o semplicemente cult) è un'opera cinematografica che ha superato il livello del successo per arrivare a quello di icona sociale, spesso al di là dei mezzi economici impiegati per produrla e malgrado il suo successo o insuccesso commerciale o di critica. L'espressione riguarda anche quelle pellicole che, pur non avendo avuto un grande successo popolare, hanno comunque un pubblico straordinariamente affezionato, che prova verso di esse una stima quasi paragonabile ad un'adorazione religiosa (da cui il termine culto), arrivando talvolta a rappresentare un elemento di riferimento di un'intera generazione o di una subcultura.

I furti napoleonici, o più correttamente “spoliazioni napoleoniche”, furono una serie di sottrazioni di beni, in particolare opere d'arte (ed in genere di opere preziose), attuate dall'esercito francese (o da funzionari napoleonici) nei territori del Primo Impero francese, quali la penisola italiana, la Spagna, il Portogallo, i Paesi Bassi e il Belgio, l'Europa centrale. Le spoliazioni vennero costantemente perpetrate nell'arco di venti anni, dal 1797 fino al Congresso di Vienna nel 1815. Secondo lo storico Paul Wescher, le spoliazioni napoleoniche rappresentarono "il più grande spostamento di opere d'arte della storia", che provocò anche diversi danni in quanto "è difficile stabilire con esattezza quante opere d'arte di valore unico andarono distrutte o disperse in quei giorni".Durante il Congresso di Vienna, Austria, Spagna, stati tedeschi e Inghilterra ordinarono l'immediata restituzione di tutte le opere sottratte "senza alcun negoziato diplomatico" sostenendo come "la spoliazione sistematica di opere d'arte è contraria ai principi di giustizia e alle regole della guerra moderna". Venne in fine affermato il principio di come non ci potesse essere alcun diritto di conquista che permettesse alla Francia di detenere il frutto di spoliazioni militari e che tutte le opere d'arte dovessero essere restituite. Secondo la storica Mackay Quynn, gli stati europei, ma specilamente quelli italiani separati dalle Alpi dalla Francia, si trovarono davanti ad elevatissimi costi di trasporto e all'ostinata resistenza dell'amministrazione francese. I Prussiani, vedendosi negato l'accesso alle gallerie del Musée Napoléon, minacciarono di spedire in prigione in Prussia il Direttore Vivant Denon in persona se questi non avesse lasciato agire i propri ufficiali. La strategia dovette funzionare, se in meno di qualche settimana tutti i capolavori dei Prussiani erano pronti per l'imballaggio fuori dai cancelli dell'ex Musée Napoléon, divenuto Louvre. La Spagna inviò funzionari dell'esercito insieme a un discreto numero di militari prima delle conclusioni del Congresso di Vienna, i quali, rompendo i portoni del Musée Napoléon, si ripresero tutte le opere con la forza. Anche Belgio ed Austria mandarono il proprio esercito, senza attendere la conclusione del Congresso di Vienna. Giova ricordare come i furti napoleonici ebbero lunghi strascichi nella storia europea. Durante la guerra franco-prussiana, la Germania di Bismarck chiese alla Francia di Napoleone III la restituzione delle opere d'arte ancora detenute dai tempi delle spoliazioni napoleoniche ma che non erano state restituite.Per quanto riguarda le città italiane, queste si mossero disunite, lente e disorganizzate, prive del supporto di un esercito nazionale, di un corpo diplomatico motivato, e nel disinteresse delle dinastie straniere ai simboli nazionali, oltre che a pagare di tasca propria le spese di spedizione. In Italia le spoliazioni napoleoniche erano sconfinate nelle ruberie e nel vandalismo. Secondo lo storico dell'arte Steinman, gli ufficiali francesi progettarono di staccare gli affreschi di Raffaello dalle Stanze Vaticane e di spedire in Francia la Colonna Traiana. I napoleonici fusero il tesoro della Basilica di San Marco, bruciarono il Bucintoro, la nave ammiraglia della flotta, per ottenerne l'oro delle decorazioni e pagare l'esercito, smantellando l'Arsenale di Venezia, ancora colmo dei trofei militari della Serenissima. I napoleonici tagliarono a pezzi il più grande Rubens in Italia, la Trinita Gonzaga, per poterlo vendere meglio sul mercato, mentre i due pannelli laterali vennero spediti a Nancy e ad Anversa, dove ancora oggi si trovano. Alla ricerca di oro, gli ufficiali francesi tentarono anche di fondere le opere del manierista Benvenuto Cellini. Per la Lombardia e il Veneto, che erano sotto gli Asburgo d'Austria, il governo di Vienna negoziò ma non richiese le opere d'arte portate via dalle chiese, come l'Incoronazione di spine è di Tiziano, commissionata per la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano, che non fu restituita perché non fu richiesta ufficialmente al Governo francese. Il governo toscano, sotto gli Asburgo-Lorena, non richiese i capolavori sottratti alle chiese sostenendo che sarebbero serviti a pubblicizzare la grandiosità dell'arte toscana, lasciando così in Francia capolavori assoluti quali le stigmate di San Francesco di Giotto, la Maestà di Cimabue o L'Incoronazione della Vergine del Beato Angelico. Per Parma, sotto ex-moglie di Napoleone, Maria Luigia, adottò un'istanza mediatrice, lasciando metà delle opere in Francia e rimpatriandone laltra metà. Il governo pontificio preferì non richiedere tutto, soprattutto i quadri conservati nei musei delle province francesi come molti Perugino sottratti alle chiese di Perugia, per non turbare la ri-cristianizzazione delle campagne francesi uscite dal giacobinismo. Antonio Canova, delegato dallo Stato della Chiesa ai rimpatri, era dotato di documentazione archivistica assai limitata, e si affidava ai funzionari dell'esercito austriaci. Secondo il catalogo del Canova, dei 506 dipinti portati in Francia, 248 rimasero in Francia, 249 tornarono in Italia, 9 vennero indicati come non rintracciabili, raro caso in Europa di opere catalogate e non restituite.

Fiesole (pronuncia: Fièsole, /ˈfjɛzole/) è un comune italiano di 14 074 abitanti della città metropolitana di Firenze in Toscana. Dal XIV secolo in poi la città è sempre stata considerata come uno dei sobborghi più esclusivi di tutta Firenze e secondo le statistiche la città tutt'oggi rimane il comune più ricco di tutta la Toscana; tuttavia, stando alla graduatoria del 2017, è il comune di Lajatico a soffiare il primato a Fiesole, divenendo infatti il sesto comune più ricco d'Italia, e di conseguenza il primo in Toscana e nell'Italia Centrale in genere.

Il culto imperiale è una forma di culto dedicata nell'ambito della religione romana all'Imperatore e all'Impero, personificato nella dea Roma.

La chiesa della Santissima Annunziata è un luogo di culto cattolico della città di Siena, in Toscana. La chiesa, situata nel Terzo di Città, prospiciente piazza del Duomo, di fronte alla cattedrale, è inglobata all'interno del complesso dell'antico Spedale di Santa Maria della Scala.

L'arte del secondo Cinquecento a Milano si sviluppò, qui come altrove, su più filoni e stili riassumibili nel manierismo, nell'arte controriformata e classicismo. Queste correnti si divisero la scena artistica cittadina spesso subendo reciproche contaminazioni. La scena artistica milanese del secondo Cinquecento deve quindi essere analizzata considerando la particolare posizione della città: se per l'Impero Spagnolo rappresentava uno strategico avamposto militare, dal punto di vista religioso si trovava al centro del conflitto tra Chiesa cattolica e Chiesa riformata. Di conseguenza il maggior contributo fu dato dall'arte religiosa a fronte di una minore produzione artistica e architettonica civile. Se nell'adottare lo stile manieristico i committenti e gli artisti cittadini ebbero come riferimento esperienze di derivazione centro-italiana, la posizione della città vicino alla Svizzera protestante fece di Milano uno dei principali centri di fioritura ed elaborazione dell'arte controriformata, grazie alla capillare azione degli arcivescovi san Carlo Borromeo e Federico Borromeo..

La storia delle ferrovie in Italia ebbe inizio nel Regno delle Due Sicilie borbonico con l'apertura di un breve tratto di linea ai piedi del Vesuvio, la Napoli-Portici di poco più di sette chilometri, inaugurata il 3 ottobre 1839.

Il culto di Chucky (Cult of Chucky) è un film statunitense scritto e diretto da Don Mancini. Proiettato in anteprima nella prima giornata del Fright Festival di Londra, il film è uscito direttamente in Blu-ray, DVD e on demand nel 2017; è il settimo capitolo del franchise de La bambola assassina. In questo film, oltre al Chucky originale, vengono introdotti un pupazzo Tipo Bello nuovo di zecca, uno recentemente sepolto e senza un braccio e uno con i capelli corti, tutti contenenti parte dell'anima di Charles.

Santa Teresa Gallura (Lungoni in gallurese, Lungone in sardo) è un comune italiano di 5 308 abitanti in provincia di Sassari nella zona omogenea Olbia-Tempio, in Sardegna. Sino al 2016 faceva parte della provincia di Olbia-Tempio. È il comune più a nord della Sardegna nella terraferma.

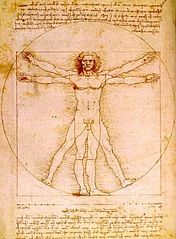

L'evoluzione della storia del nudo artistico è parallela a quella della storia dell'arte nella sua generalità, fatta debita eccezione per le specificità derivanti dal differente grado di accettazione delle scene di nudità da parte delle varie forme di società e cultura che si sono succedute nel mondo durante il corso dei secoli e dei millenni. Quello del nudo è un tema artistico consistente nella rappresentazione all'interno dei vari media artistici - pittura e scultura in primis, ma anche in fotografia e nel cinema - della forma del corpo umano (sia maschile sia femminile) nudo o seminudo; questo è considerato una delle classificazioni principali dell'opera d'arte in accademia. La nudità in arte viene a riflettere nel suo insieme le norme sociali presenti, sia in ambito di estetica che nella concezione di morale, del tempo e del luogo in cui è stata eseguita l'opera. Molte sono le culture che tollerano la nudità nell'arte assai più di quanto non tollerino la nudità nella vita reale, con diversi parametri su ciò che è considerato accettabile o meno. Come genere quello del nudo è una questione complessa da affrontare per le sue numerose varianti, sia formali che estetiche ed iconografiche, e vi sono storici dell'arte che giungono a considerarlo come uno dei più importanti, se non quello di maggior importanza in assoluto, nella storia dell'arte occidentale; secondo lo storico, saggista e critico spagnolo Francisco Calvo Serraller, «la nudità non è solo una forma d'arte, ma è la stessa spiegazione - o logica - dell'arte occidentale: il punto drammatico od incrocio tra il naturale e il cielo, tra l'ideale e il vero, tra il carnale e lo spirituale, in definitiva tra il corpo e l'anima». Anche Javier Portús, curatore d'arte e conservatore del Museo del Prado, ritiene che «da secoli il nudo è stato la forma d'arte per eccellenza presente in Occidente, potendo esso esprimere al meglio tutti gli altri valori attraverso il colore e la materia pittorica».. Anche se spesso associato con l'erotismo, il nudo può in realtà acquisire varie interpretazioni e significati alternativi, da quello inerente alla mitologia e alla religione, allo studio di anatomia o, infine, anche - per le sue qualità intrinseche - quello di massima rappresentazione possibile dell'ideale (nel senso di bene, come principio o valore etico da perseguire) di Bellezza e perfezione estetica, come accade ad esempio nell'arte figurativa dell'antica Grecia. La sua rappresentazione è variata secondo i valori sociali e culturali di ogni epoca storica e di ogni popolazione, e come per i Greci il corpo è stato un motivo di orgoglio così per gli ebrei - e di conseguenza per il successivo cristianesimo - si è rivelato invece fonte d'estremo d'imbarazzo, condizione degli schiavi e dei miserabili. Lo studio e la rappresentazione artistica del corpo umano è stata una costante in tutta la storia dell'arte, dalla preistoria, con la Venere di Willendorf, per fare solamente uno degli esempi più conosciuti. Una delle culture in cui maggiormente è proliferata la rappresentazione della nudità artistica è stata quella del mondo classico nell'antichità greco-romana, ov'è stata presto concepita come ideale (come accade nel nudo eroico), estetico ma anche etico di perfezione e "bellezza assoluta"; concetto questo che è perdurato nel classicismo, condizionando in buona parte la percezione della civiltà occidentale nei confronti non solo del nudo ma anche dell'arte nel suo complesso. Durante il Medioevo la rappresentazione artistica si è limitata ai temi più specificamente religiosi e trattati dalla teologia, basati su brani della Bibbia, il testo sacro cristiano; solamente in tal maniera se ne poteva giustificare la resa nelle varie forme d'arte. Con l'avvio del Rinascimento a partire dalla metà del XV secolo la nuova cultura derivata dall'umanesimo prese una direzione decisamente improntata ad un sempre maggior antropocentrismo; ciò ha portato al ritorno in grande stile del nudo artistico dopo lunghi secoli di occultamento ed affiancando così ai soliti soggetti religiosi dei secoli precedenti anche quelli storico-mitologici risalenti al paganesimo, soprattutto sotto forma di allegoria. È stato poi nel XIX secolo, soprattutto con l'impressionismo, che il nudo ha cominciato a perdere il suo carattere eminentemente iconografico per esser rappresentato nelle sue qualità estetiche molto più semplicemente profane: l'immagine nuda, sensuale ed auto referenziale prese così un poco alla volta il sopravvento. Gli studi attorno al nudo nella sua qualità di genere artistico si sono concentrati nell'analisi fattane dalla semiotica, innanzitutto nel rapporto inerente tra opera e spettatore, così come anche nello studio delle relazioni di genere; il femminismo ha criticato l'utilizzo del nudo in quanto oggettivazione della forma del corpo umano femminile il quale confermerebbe così il dominio all'interno della società occidentale dell'ideologia patriarcale. Artisti come Lucian Freud e Jenny Saville hanno sviluppato una sorta di nudo non idealizzato nel tentativo di eliminare il concetto tradizionale di nudità, andando a cercarne l'essenza al di là e al di fuori dell'idea di bellezza e distinzione discriminante data dall'identità di genere.