- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La storia della pittura è una branca della storia dell'arte che si occupa di dipinti e, più in generale, di opere d'arte bidimensionali realizzate con tecniche legate al disegno e alla stesura di colori. Dalla preistoria fino al mondo contemporaneo, ha rappresentato una continua tradizione tra le più diffuse e significative nell'ambito delle arti figurative, che abbraccia un po' tutte le culture e i continenti. Fino al XX secolo, in Europa e nei paesi da essa influenzati, la rappresentazione pittorica ha avuto principalmente soggetti "figurati", cioè rappresentanti caratteristiche e attività umane, tutt'al più temi religiosi, simbolici e trascendenti, mentre nel XX secolo si sono sviluppati approcci più astratti e concettuali, con la sperimentazione di nuove tecniche in ricerca di nuovi orizzonti. Lo sviluppo della pittura orientale ha avuto un corso proprio, parallelo a quello occidentale, non senza però punti di contatto, soprattutto a partire dell'evo moderno. L'arte africana, islamica, indiana, cinese, e giapponese hanno avuto tutte influenze significative sull'arte occidentale e viceversa.

Il termine arte moderna denota lo stile e la concezione dell'arte propri di quell'epoca e, più in generale, alle espressioni artistiche che esprimono una forma di «rifiuto» per il passato e di apertura alla sperimentazione.Gli artisti moderni sperimentarono nuove forme visive e avanzarono concezioni originali della natura, dei materiali e della funzione dell'arte, alternando periodi più "realisti" (sia per le tecniche adottate che per i soggetti scelti) a periodi più "simbolisti" o "espressionisti" fino all'astrazione. La produzione artistica più recente è spesso definita come arte contemporanea, o arte postmoderna.

La Triennale di Milano ospitata all'interno del Palazzo dell'Arte, è un'istituzione culturale internazionale che produce mostre, convegni ed eventi di arte, design, architettura, moda, cinema, comunicazione e società. Organizza mostre di grande visibilità e attenzione come quelle dedicate all'arte contemporanea, agli architetti e designer di fama nazionale e internazionale, ai grandi stilisti che hanno cambiato il gusto e il costume, ai temi sociali. Dal 2007 è sede del Triennale Design Museum un museo che cambia, attento alla storia e all'intero sistema del design (imprese, distretti produttivi, territorio, ricerca, editoria e formazione). Dal 2011 ospita il Teatro dell'Arte, tra i più significativi del panorama milanese, nuovo punto di riferimento per progetti culturali e arti performative.

Pittura storica è un genere di pittura definita dal suo soggetto, piuttosto che dallo stile artistico. I dipinti storici di solito raffigurano un momento di una storia narrativa, piuttosto che un argomento specifico e statico, come in un ritratto. Il termine deriva dal più ampio senso della parola historia in latino, che significa "storia" o "narrativa", e significa essenzialmente "pittura su fatto storico". La maggior parte dei dipinti storici non sono costituiti da scene tratte dalla storia, in particolare per i dipinti prima del 1850. In inglese moderno, pittura storica è talvolta usato per descrivere la pittura di scene tratte dalla storia in senso stretto, in particolare per l'arte del XIX secolo, esclusi i soggetti religiosi, mitologici e allegorici, che sono inclusi nel termine più ampio di pittura di storia e prima del XIX secolo sono stati i soggetti più comuni per quadri di storia. I dipinti storici contengono quasi sempre un numero di figure, spesso un gran numero, e normalmente mostrano qualche tipo di azione che è un momento in una narrazione. Il genere comprende rappresentazioni di momenti di narrazioni religiose, soprattutto la vita di Cristo e scene narrative della mitologia oltre che allegoriche. Questi gruppi furono per lungo tempo l'argomento della maggior parte dei dipinti; opere come la Volta della Cappella Sistina Michelangelo sono quindi dipinti storici, come lo sono la maggior parte di molti grandi dipinti prima del XIX secolo. Il termine comprende grandi dipinti a olio su tela o ad affresco prodotti tra il Rinascimento e il tardo XIX secolo, dopo di che il termine non è generalmente utilizzato anche per le tante opere che ancora soddisfano la definizione di base.Pittura storica viene normalmente intercambiato con il termine pittura di storia, che venne usato specialmente prima del XX secolo. Qualora si faccia una distinzione la "pittura di storia" è la pittura di scene tratte dalla storia laica, episodi specifici o scene generalizzate. Nella pittura storica del XIX secolo, è diventato un genere distinto. In frasi come "materiali di pittura di storia" e "storico" significano in uso prima o intorno al 1900, o una data precedente. I dipinti storici sono stati tradizionalmente considerati come la più alta forma della pittura occidentale, che occupa il posto più prestigioso nella gerarchia dei generi ed è considerata l'equivalente della poesia epica in letteratura. Nel suo De Pictura, del 1436, Leon Battista Alberti aveva sostenuto che la pittura storica era la forma più nobile dell'arte, come la più difficile, che richiedeva padronanza in tutti gli altri generi, perché era una forma visiva della storia, e perché aveva il maggior potenziale per attrarre lo spettatore. Egli pose l'accento sulla capacità di rappresentare le interazioni tra le figure riconoscibili dai gesti e dalle espressioni dei personaggi.Questo punto di vista rimase inalterato fino al XIX secolo, quando i movimenti artistici cominciarono a lottare contro le istituzioni che avevano codificato l'arte accademica e che continuavano a seguirne le regole. Allo stesso tempo, verso la fine del XVIII secolo vi fu un crescente interesse nel descrivere nella forma di pittura di storia alcuni momenti del dramma della storia recente o contemporanea, che erano a lungo e in gran parte stati confinati nelle scene di battaglia e scene di rese formali e simili. Scene tratte dalla storia antica erano state popolari nel primo Rinascimento, e ancora una volta divennero comuni nel barocco e nel rococò, e ancora di più con il passaggio al Neoclassicismo. In alcuni contesti del XIX e XX secolo, il termine può riferirsi specificamente ai dipinti di scene dalla storia laica, piuttosto che a quelli dei racconti religiosi, della letteratura o della mitologia.

La pittura fiamminga è una scuola pittorica nata nel Quattrocento nelle ricche Fiandre grazie a Jan van Eyck, caratterizzata in particolare dall'uso dei colori ad olio e da una grande attenzione alla resa dei dettagli.

La pagina illustra la storia della pittura in Abruzzo, dalle origini ad oggi.

La pittura è l'arte che consiste nell'applicare dei pigmenti a un supporto per lo più bidimensionale, come la carta, la tela, la ceramica, il legno, il vetro, una lastra metallica o una parete. Il risultato è un'immagine che, a seconda delle intenzioni dell'autore, esprime la sua percezione del mondo o una libera associazione di forme o un qualsiasi altro significato, a seconda della sua creatività, del suo gusto estetico e di quello della società di cui fa parte. Chi dipinge è detto pittore o pittrice, mentre il prodotto finale è detto dipinto. Si può chiamare anche quadro solo quando realizzato su un supporto mobile, generalmente di dimensioni non molto grandi e spesso racchiuso in cornice. Essendo i pigmenti essenzialmente solidi, è necessario utilizzare un legante, chiamato medium, che li porti a uno stadio di impasto stendibile, più fluido o più denso, e che permetta anche l'adesione duratura al supporto una volta che interviene un processo di asciugamento, di presa o di polimerizzazione.

Arthur Sakan Bryks (Fałków, 1890 – 1970) è stato un pittore e scultore russo.

La Mostra internazionale d'arte cinematografica è il festival cinematografico che si svolge annualmente a Venezia, Italia (solitamente tra la fine del mese di agosto e l'inizio di settembre), nello storico Palazzo del Cinema sul lungomare Marconi (ed in altri edifici vicini o non lontani), al Lido di Venezia. Dopo l'Oscar, è la manifestazione cinematografica più antica al mondo: la prima edizione si tenne tra il 6 e il 21 agosto 1932 (mentre l'Academy Award si svolge dal 1930, in serata unica). La mostra si inquadra nella più vasta attività della Biennale di Venezia, istituzione culturale fondata nel 1895, che dallo stesso anno organizzava la famosa Esposizione internazionale d'arte contemporanea e dal 1930 il Festival internazionale di musica contemporanea. La 77ª edizione si è tenuta dal 2 al 12 settembre 2020. Il premio principale che viene assegnato (assieme a diversi altri) è il Leone d'oro, che deve il suo nome al simbolo della città (il Leone di San Marco). Tale riconoscimento è considerato uno dei più importanti dal punto di vista della critica cinematografica, al pari di quelli assegnati nelle altre due principali rassegne cinematografiche europee, la Palma d'oro del Festival di Cannes e l'Orso d'oro del Festival internazionale del cinema di Berlino.

Alberto Burri (Città di Castello, 12 marzo 1915 – Nizza, 13 febbraio 1995) è stato un artista e pittore italiano.

L'arte informale è una corrente artistico-pittorica della fine degli anni '40 (se ne parlava già dieci anni prima), nata in linea con l'espressionismo astratto americano per poi evolversi in varie correnti a dipendere dal territorio. Abbiamo infatti l'informale americano, quello europeo e pure una ristretta cerchia in Giappone detta Gruppo Gutai. L'informale si protrae sino a circa i primi anni Sessanta del Novecento. A seguito delle enormi devastazioni e sofferenze portate dalla seconda guerra mondiale, nemmeno gli artisti hanno più certezze. Non si tratta di un movimento in senso stretto ma dell’atmosfera che si viene a creare in quel momento storico, dominata da una forte critica verso tutto ciò che potesse essere ricondotto a una forma, intesa come concepita a priori, ossia prima dell’esperienza. Passioni, tensioni e disagi devono emergere senza il filtro della ragione astratta. Il termine Informale viene coniato nel 1951 dallo studioso francese Antoni Tàpies e prevale in virtù della sua genericità: le altre denominazioni possibili erano Art Autre, che evidenziava la distanza assoluta di questo tipo di arte dalle precedenti, oppure Tachisme, che fa riferimento a un modo particolare di distribuire il colore a macchie, quest'ultimo solo per quanto riguarda la pittura. Si possono individuare nell’arte Informale varie matrici, tra cui Dada, Espressionismo e Surrealismo. La pittura diventa informale e si sottrae al figurativo, ma anche alla geometria e al rigore matematico che caratterizzano l'astrattismo. E sta proprio qui il vero cambiamento portato avanti da questi artisti, oltre che smontare la forma e renderla un qualcosa di informe appunto applicano alla loro pittura molti materiali diversi come prima di loro non si era fatto, soprattutto materiali poveri come sabbia, sassi, carta di giornale, cocci di vetro e molti altri materiali innovativi con la quale ogni artista nel suo singolo sperimenta. L'informale è una concezione ribelle dell'arte, infatti "rifiuta la forma" per intervenire direttamente nella materia con un segno espressivo e un gesto spontaneo, ma non va intesa come "non forma". Il gesto in particolare è il momento creativo allo stato puro, diviene quasi un momento di culto, come era avvenuto anche nel movimento Dada, da cui riprende questo aspetto: anche un puro gesto di protesta, come realizzare macchie senza un’apparente forma, può generare un’emozione. L’arte diviene lo stesso atto di dipingere, va oltre al dipinto eseguito. Non si tratta di un movimento artistico omogeneo: raccoglie anche tendenze contrapposte dal momento che non presuppone di attenersi a regole o modelli costituiti ma fa riferimento al motto del “quid ed ora”, da esprimere nel modo più libero, spontaneo e violento possibile. Per quanto riguarda la scultura informale invece, si possono applicare gli stessi precetti. Non ci sono molti esempi di scultori prettamente informali ma ci sono esempi in molte opere di Alberto Burri (anche di Land Art) e altri come Umberto Milani e Francesco Somaini. Ai materiali e al colore corrisponde un'idea: ad esempio superfici corrugate e bugnate irregolarmente possono suscitare sgradevolezza o aggressività, mentre al contrario superfici lisce e vellutate richiamano sentimenti di serenità. Nell'espressionismo astratto americano, l'esprimere sentimenti e percezioni era un impegno preso più seriamente rispetto agli artisti informali europei, che però non si sottraevano a questo concetto. Fondamentali erano due fattori: un modo nuovo di trattare le forme e la scelta del colore che passa in secondo piano, perché è più importante capire come stendere il colore rispetto al capire quale colore scegliere. Entra in gioco perciò la materia. Questo è il concetto fondamentale dell'arte informale. Dal punto di vista sociologico questa corrente rappresenta l’arte dell’incomunicabilità in senso pessimistico, o in senso ottimistico il tentativo stesso di una nuova comunicazione.

Nella storia dell'arte la secessione (in tedesco: Secessionstil) è riferita allo sviluppo di stili artistici, sviluppatisi fra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, a Monaco di Baviera e Berlino in Germania e a Vienna in Austria. L'ufficializzazione di questo movimento avvenne con la cosiddetta Wiener Secession (Secessione viennese), che consistette nella creazione di un'associazione di 19 artisti, fra cui pittori e architetti, che si staccarono dall'Accademia di Belle Arti per formare un gruppo autonomo, dotato di una propria indipendenza e anche di una propria sede: il Palazzo della Secessione Viennese. L'ideale della Gesamtkunstwerk, l'opera d'arte totale, venne esaltato da questi artisti, che progettarono, dipinsero, decorarono in vista di una fusione completa delle arti. Nel 1898 a Vienna apparve la rivista secessionista Ver Sacrum (da cui la definizione del periodo come Primavera sacra). I principali fautori di questo movimento furono Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser, Otto Wagner, Max Fabiani, Joseph Maria Olbrich, Carl Moll, Josef Maria Auchentaller e Josef Hoffmann, alcuni dei quali sono morti nel 1918, a causa della pandemia di influenza spagnola. Questo movimento è contemporaneo agli altri movimenti simili sviluppatisi nel resto dell'Europa, ognuno con un proprio nome a seconda della nazione, come ad esempio l'Art Nouveau o il modernismo, proprio per la sua propensione ad un certo recupero della tradizione, ma con l'utilizzo di nuove tecniche e di nuovi materiali.

L'Esposizione Internazionale d'Arte, o semplicemente Biennale d'arte di Venezia è una tra le più importanti e prestigiose manifestazioni internazionale d'arte contemporanea al mondo, organizzata ogni due anni dalla Fondazione Biennale di Venezia.

L'architettura del Novecento può essere schematizzata in quattro grandi periodi storici: il periodo antecedente alla prima guerra mondiale; quello compreso tra le due guerre; un terzo compreso tra il 1945 ed il 1989, anno della caduta del muro di Berlino; un quarto che congiunge le tendenze dell'ultimo decennio del Novecento con quelle del XXI secolo.Le tendenze dell'architettura dell'Ottocento influenzarono i primi anni del Novecento; il passaggio tra i due secoli è segnato dall'affermazione dell'Art Nouveau, che resterà in auge fino allo scoppio del primo conflitto bellico. A partire dal 1903 si diffuse il protorazionalismo, mentre contemporaneamente le avanguardie artistico-letterarie (come l'espressionismo o De Stijl) coinvolsero l'architettura e originarono opere di indubbia originalità. Un punto di svolta coincise con la fondazione del movimento Bauhaus (1919), che introdusse con vigore i temi del razionalismo che dominarono il dibattito architettonico tra le due guerre; parallelamente si sviluppò il movimento organico (Frank Lloyd Wright). Dopo la seconda guerra mondiale prevalse, in molti casi, il ritorno alla tradizione con il Neoliberty, Neoespressionismo, ecc., fino al Postmoderno; contemporaneamente al Postmoderno, a partire dagli anni settanta, si diffuse l'High-tech, l'evoluzione di quella che fu l'architettura del ferro ottocentesca.

Il Novecento è stato un movimento artistico italiano nato a Milano alla fine del 1922. Il movimento venne iniziato da un gruppo di sette artisti: Mario Sironi, Achille Funi, Leonardo Dudreville, Anselmo Bucci, Emilio Malerba, Pietro Marussig e Ubaldo Oppi. Questi artisti, sostenuti dalla Galleria Pesaro di Milano, si unirono nel nuovo movimento battezzato Artisti del Novecento dal Bucci impegnandosi reciprocamente ad esporre le loro opere solo nell'ambito del gruppo. Questi artisti, che si sentivano traduttori dello spirito del Novecento, provenivano da esperienze e correnti artistiche differenti, ma legate da un senso comune di "ritorno all'ordine" nell'arte dopo le sperimentazioni avanguardistiche del primo novecento (futurismo, cubismo): il Novecento torna quindi ad avere come supremo riferimento l'antichità classica, la purezza delle forme e l'armonia nella composizione. In tale senso ricevette anche la denominazione di Neoclassicismo semplificato. Oltre alle arti figurative, il movimento Novecento si manifestò anche in letteratura con Massimo Bontempelli e soprattutto in architettura con i celebri architetti Giovanni Muzio, Giò Ponti, Paolo Mezzanotte e altri.

L'arte italiana si sviluppò nella penisola italica fin dalla preistoria. Durante l'Impero romano l'Italia fu al centro di una cultura artistica che per la prima volta creò un linguaggio universalmente omogeneo per il mondo europeo e mediterraneo. In alcuni periodi l'Italia fu il paese artisticamente più all'avanguardia d'Europa.

Lorenzo Viani (Viareggio, 1º novembre 1882 – Lido di Ostia, 2 novembre 1936) è stato un pittore, incisore, scrittore e poeta italiano.

Il Centro nazionale d'arte e di cultura Georges Pompidou si trova a Parigi, in Rue Beaubourg 19. In francese è conosciuto anche come Beaubourg. Il progetto dell'edificio è opera di Piano, Franchini e Rogers. Anche se alla fine, al progetto lavorarono solo Rogers e Piano. Il Centro nacque dalla volontà di Georges Pompidou, presidente della Repubblica francese dal 1969 al 1974, che volle creare nel cuore di Parigi un'istituzione culturale all'insegna della multidisciplinarità, interamente dedicata all'arte moderna, a cui si affiancassero anche una vasta biblioteca pubblica, un museo del design, attività musicali, cinematografiche e audio-visive. Per questo il Centro comprende una grande biblioteca pubblica, la Bibliothèque Publique d'Information (BPI), il Musée National d'Art Moderne e l'IRCAM, un centro, quest'ultimo, dedicato alla musica e alle ricerche in materia di acustica una cui estensione, progettata nel 1971 da Renzo Piano, è situata a place Igor-Stravinsky, a fianco del Centre Georges-Pompidou. Collocato all'interno dell'edificio è il Centro del design industriale. Il Centro Georges-Pompidou è stato inaugurato il 31 gennaio 1977 dal presidente della Repubblica Valéry Giscard d'Estaing in presenza del Primo ministro Raymond Barre, della vedova di Georges Pompidou, Claude Pompidou, e di numerosi capi di Stato esteri. Alla fine degli anni novanta l'edificio è stato interessato da una radicale ristrutturazione, su progetto di Renzo Piano, e ha riaperto il 1º gennaio 2000. Oggi è uno dei musei più visitati al mondo e custodisce una collezione di circa 70 mila opere, in cui accanto alle arti visive trovano posto il design, l'architettura, la fotografia e le opere multimediali. Queste opere vengono proposte attraverso forme espositive costantemente rinnovate e vengono spesso accompagnate da cicli di conferenze, incontri, dibattiti, concerti e spettacoli. Ogni anno il Centro organizza una trentina di esposizioni monografiche o tematiche, raccogliendo in mostre temporanee anche materiale proveniente da altre collezioni.

Pablo Ruiz y Picasso, semplicemente noto come Pablo Picasso (Malaga, 25 ottobre 1881 – Mougins, 8 aprile 1973), è stato un pittore e scultore spagnolo di fama mondiale, considerato uno dei protagonisti assoluti della pittura del XX secolo. Snodo cruciale tra la tradizione ottocentesca e l'arte contemporanea, Picasso è stato un artista innovatore e poliedrico, che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'arte mondiale per esser stato il fondatore, insieme a Georges Braque, del cubismo. Dopo aver trascorso una gioventù burrascosa, ben espressa nei quadri dei cosiddetti periodi blu e rosa, a partire dagli anni venti del Novecento conobbe una rapidissima fama; tra le sue opere universalmente conosciute vi sono Les demoiselles d'Avignon (1907) e Guernica (1937).

Perugia (AFI: /peˈruʤa/, ; Perusia in latino, Perusna in etrusco, Peroudja in antico umbro) è un comune italiano di 164 417 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e della regione Umbria. Patria di artisti ed eclettici come il Perugino, il Pinturicchio, Galeazzo Alessi, Vincenzo Danti, Guglielmo Calderini e Gerardo Dottori, la città è stata mèta - soprattutto durante il Rinascimento italiano - di formazione artistica di importanti personaggi come Raffaello Sanzio, Pietro Aretino, Piero della Francesca e Luca Signorelli. La città diede i natali, inoltre, al matematico e astronomo Ignazio Danti, che rivoluzionò la cartografia moderna e che riformò il calendario facendolo passare da giuliano a quello gregoriano. Ricca di storia e monumenti, polo culturale, produttivo e direzionale della regione, è meta turistica internazionale. L'Università degli Studi di Perugia (1308) è uno dei più antichi d'Italia e del mondo. È anche sede della seconda accademia più antica d'Italia, l'Accademia di belle arti Pietro Vannucci (1570), nonché sede di una delle primissime biblioteche pubbliche, la Biblioteca Augusta (1592). Rifondata dagli Etruschi su di un preesistente insediamento umbro, nel corso dei suoi tremila anni di vita è stata una delle grandi lucumonie dell'Etruria sotto il nome di Perusna. La cinta muraria etrusca originaria, oggi ancora visibile in molti punti, racchiude il Colle Landone e il Colle del Sole sui quali si erge l'acropoli. Con un ampio centro storico, asimmetricamente adagiato su una serie di alture collinari a breve distanza dal Tevere, la città conserva un armonioso aspetto medievale e presenta - date le scelte urbanistiche dell'amministrazione a partire dagli anni '50 - una perfetta continuità con i nuovi quartieri sorti nelle aree pianeggianti, oltre a numerose frazioni diffuse nel vastissimo territorio comunale (con i suoi 449,51 km² è l'11º più esteso d'Italia) e a una moltitudine di insediamenti residenziali e produttivi, aree verdi e impianti sportivi. È conosciuta come la "città del cioccolato" per la storica presenza dell'industria Perugina e di numerose altre imprese specializzate nella produzione di prodotti dolciari.

Antonio Vinciguerra (Livorno, 12 febbraio 1937) è un pittore, scultore e disegnatore italiano.

Benevento (AFI: [beneˈvɛnto], ; Beneviénte in dialetto beneventano) è un comune italiano di 57 962 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Campania. Chiamata inizialmente Maloenton dalle native popolazioni osco-sannitiche, per poi essere rinominata dagli antichi romani prima Maleventum e infine Beneventum, la città vanta un cospicuo patrimonio storico-artistico e archeologico, frutto delle varie dominazioni ed affiliazioni susseguitesi nel corso della sua storia. Dal giugno del 2011 la chiesa di Santa Sofia, edificata nel 760 dal duca longobardo Arechi II, è entrata a far parte del patrimonio dell'umanità UNESCO all'interno del sito seriale Longobardi in Italia: i luoghi del potere. Simbolo della città è l'arco di Traiano che risulta essere uno degli archi trionfali romani con rilievi meglio conservati. È sede dell'arcidiocesi di Benevento.

I Bauhaus sono un gruppo musicale post-punk/gothic rock britannico, formatosi a Northampton nel 1978. Inizialmente battezzati Bauhaus 1919, nome derivato dall'omonima scuola d'arte tedesca fondata, appunto, nel 1919.

Firenze (AFI: /fiˈrεnʦe/; ; in epoca medievale e nel linguaggio poetico anche Fiorenza, /fjoˈrɛnʦa/) è una città italiana di 361 841 abitanti, capoluogo della Toscana e centro della città metropolitana; è il primo comune della regione per popolazione, cuore dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia. Nel Medioevo è stata un importante centro artistico, culturale, commerciale, politico, economico e finanziario; nell'età moderna ha ricoperto il ruolo di capitale del Granducato di Toscana dal 1569 al 1859 che, con il governo delle famiglie dei Medici e dei Lorena, divenne uno degli stati più ricchi e moderni. Le varie vicissitudini politiche, la potenza finanziaria e mercantile e le influenze in ogni campo della cultura hanno fatto della città un crocevia fondamentale della storia italiana ed europea. Nel 1865 Firenze fu proclamata capitale del Regno d'Italia (seconda, dopo Torino), mantenendo questo status fino al 1871, anno che segna la fine del Risorgimento. Importante centro universitario e patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1982, è considerata luogo d'origine del Rinascimento – la consapevolezza di una nuova era moderna dopo il Medioevo, periodo di cambiamento e "rinascita" culturale e scientifica – e della lingua italiana grazie al volgare fiorentino usato nella letteratura. È universalmente riconosciuta come una delle culle dell'arte e dell'architettura, nonché rinomata tra le più belle città del mondo, grazie ai suoi numerosi monumenti e musei tra cui il Duomo, Santa Croce, Santa Maria Novella, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Di inestimabile valore i lasciti artistici, letterari e scientifici di geni del passato come Petrarca, Boccaccio, Brunelleschi, Michelangelo, Giotto, Cimabue, Botticelli, Leonardo da Vinci, Donatello, Lorenzo de’ Medici, Machiavelli, Galileo Galilei e Dante Alighieri, che fanno del centro storico di Firenze uno dei luoghi con la più alta concentrazione di opere d'arte al mondo. La ricchezza del patrimonio storico-artistico, scientifico, naturalistico e paesaggistico rendono il centro e le colline circostanti un vero e proprio "museo diffuso".

La vera storia di Novecento è una storia a fumetti scritta da Tito Faraci e disegnata da Giorgio Cavazzano; è la trasposizione del monologo teatrale Novecento di Alessandro Baricco. Da un sondaggio condotto sui lettori della rivista Topolino, venne indicata come la più bella storia mai pubblicata sulla rivista. Le tavole vennero esposte alla Fiera del libro di Torino dello stesso anno e la storia venne reinterpretata da Federico Russo e Antonello Fassari il 19 settembre 2009, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.

Arezzo Wave (ufficialmente Arezzo Wave Love Festival e noto per molti anni come Italia Wave) è un festival italiano incentrato principalmente sulla musica rock, che si tiene ad Arezzo annualmente a luglio dal 1987 Nato come trampolino di lancio di giovani gruppi rock italiani, è arrivato a durare fino a 6 giorni, aumentando il numero di palchi nella città, ed ha ospitato un numero sempre più crescente di attività culturali extramusicali. Per diversi anni interamente ad ingresso gratuito, solo nell'edizione 2006 l'ingresso al palco principale dopo le 21.15 è stato subordinato al pagamento di 5 €. Dal 2007 e fino al 2011 il festival ha cambiato nome in Italia Wave, diventando itinerante in varie città italiane. Nel 2012 è tornato ad Arezzo ed ha ripreso il nome originale.

Bruno Giacometti (Borgonovo di Stampa, 24 agosto 1907 – Zollikon, 21 marzo 2012) è stato un architetto svizzero.

La collezione Contini Bonacossi è una raccolta di pittura, scultura e arte applicata donata dagli eredi dei coniugi Contini Bonacossi alla Galleria degli Uffizi di Firenze.

Il Bauhaus (), il cui nome completo era Staatliches Bauhaus, è stata una scuola di arte e design che operò in Germania dal 1919 al 1933, nel contesto storico-culturale della Repubblica di Weimar. Ebbe sede a Weimar dal 1919 al 1925, a Dessau dal 1925 al 1932, e a Berlino dal 1932 al 1933 quando chiuse perché invisa al nazismo. Ideato da Walter Gropius, il termine Bauhaus richiamava la parola medievale Bauhütte, che in italiano significa: capannone, indicante la loggia dei muratori. Erede delle avanguardie anteguerra, non fu solo una scuola, ma rappresentò anche il punto di riferimento fondamentale per tutti i movimenti d'innovazione nel campo del design e dell'architettura legati al razionalismo e al funzionalismo, facenti parte del cosiddetto Movimento Moderno. I suoi insegnanti, appartenenti a diverse nazionalità, furono figure di primo piano della cultura europea e l'esperienza didattica della scuola influirà profondamente sull'insegnamento artistico e tecnico fino ad oggi. Il Bauhaus è stato un momento cruciale nel dibattito novecentesco del rapporto tra tecnologia e cultura. Attualmente l'azienda tedesca Tecta produce riproduzioni di arredamento progettato dal Bauhaus con l'aiuto di documenti ufficiali.

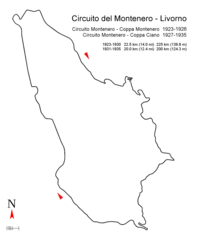

Il circuito del Montenero, a Livorno, è stato scenario di diverse competizioni automobilistiche nell'epoca dei Grand Prix (anni venti e trenta), progenitori della Formula 1. In una occasione, nel 1937, sotto l'influenza del gerarca fascista Costanzo Ciano, la Coppa Montenero è stata valida anche come Gran Premio d'Italia e vi parteciparono i più importanti piloti del periodo. Dal 1927 al 1939 la competizione che si correva fu conosciuta come Coppa Ciano. Tazio Nuvolari ottenne ben cinque successi, tanto che una curva del circuito fu intitolata alla sua memoria. Il circuito, ricavato dalla normale viabilità stradale, si sviluppava intorno al colle di Monte Nero con partenza ed arrivo sul lungomare di Livorno; la lunghezza totale, nella sua massima estensione, era di circa 20 km, distanza comune per i circuiti prima della seconda guerra mondiale. In questa configurazione il tracciato prendeva il via dalla Rotonda d'Ardenza, attraversava un tratto urbano della città per poi portarsi verso il colle di Montenero, salendo fino al Castellaccio (circa 300 metri sul livello del mare); da qui il percorso proseguiva verso la costa del Romito, a strapiombo sul mare, lambendo il castello Sonnino, la torre di Calafuria e il castello del Boccale (tratto reso celebre dall'epilogo del film Il sorpasso) e successivamente, mediante il lungo rettifilo a sud di Antignano e quello dell'omonimo viale sul lungomare in zona balneare, per portarsi nuovamente verso l'arrivo, predisposto alla Rotonda di Ardenza, coprendo una lunghezza totale di circa 20 km.

La pittura del Secolo d'oro olandese o pittura barocca olandese si sviluppò durante un periodo della storia olandese (appunto il cosiddetto "Secolo d'oro") che abbraccia grosso modo tutto il XVI secolo, durante e dopo la parte successiva della guerra degli ottant'anni (1568–1648) per l'indipendenza olandese. La nuova Repubblica olandese era la nazione più prospera d'Europa e guidava il commercio, la scienza e l'arte europei. Le province neerlandesi settentrionali che componevano il nuovo stato erano state tradizionalmente centri artistici meno importanti delle città delle Fiandre a sud. Le sollevazioni e i trasferimenti su larga scala della popolazione della guerra, nonché la rottura netta con le vecchie tradizioni culturali monarchiche e cattoliche, significavano che l'arte olandese doveva reinventare sé stessa. La pittura di soggetti religiosi crollò nettamente, ma crebbe un nuovo grande mercato per tutti i tipi di soggetti secolari. Sebbene la pittura olandese del Secolo d'oro sia inclusa nel generale periodo europeo della pittura barocca, e spesso mostri molte delle sue caratteristiche, la maggior parte manca dell'idealizzazione e dell'amore dello splendore tipico di gran parte dell'opera barocca, inclusa quella delle vicine Fiandre. La maggior parte dell'opera, inclusa quella per la quale il periodo è più noto, riflette le tradizioni del realismo dettagliato ereditato dalla prima pittura neerlandese. Una caratteristica distintiva del periodo è la proliferazione di distinti generi di dipinti, con la maggioranza degli artisti che producono il grosso della loro opera all'interno di una di queste. Il pieno sviluppo di questa specializzazione si vede dalla fine degli anni 1620, e il periodo da allora fino all'invasione francese del 1672 è il nucleo della pittura del Secolo d'oro. Gli artisti trascorrevano la maggior parte delle loro carriere dipingendo solo ritratti, scene di genere, paesaggi di terra, paesaggi di mare e navi, o nature morte, e spesso un particolare sottotipo all'interno di queste categorie. Molti di questi tipi di soggetto erano nuovi nella pittura occidentale, e il modo in cui gli Olandesi li dipingevano in questo periodo fu decisivo per il loro futuro sviluppo.

Chiara Lubich, all'anagrafe Silvia Lubich (Trento, 22 gennaio 1920 – Rocca di Papa, 14 marzo 2008), è stata una saggista e docente italiana, fondatrice del Movimento dei focolari che ha come obiettivo l'unità tra i popoli e la fraternità universale.. Donna carismatica, sin dai primi anni Quaranta ha rotto anzitempo stereotipi della figura femminile portando la donna ad una dimensione sociale e ad un ruolo nella Chiesa cattolica allora inediti . È nota per il costante impegno a gettare ponti di pace e di unità tra persone, generazioni, ceti sociali e popoli coinvolgendo persone di ogni età, cultura e credo ed è considerata una figura rappresentativa del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale come riconosciuto dall'Unesco che le ha conferito il Premio per l'Educazione alla pace 1996, dal Consiglio d'Europa col Premio Diritti Umani '98 e da numerosi altri riconoscimenti a livello culturale e sociale. È entrata nella storia della spiritualità contemporanea fra i maestri e mistici per la genuina ispirazione evangelica, la dimensione di universalità e l'incidenza culturale e sociale che caratterizzano il suo carisma, la sua spiritualità, il suo pensiero e la sua opera.

L'Adorazione del Bambino è un dipinto del pittore del olandese Gerard van Honthorst realizzato circa nel 1619-1620 e conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze.

Novecento è un film del 1976 diretto da Bernardo Bertolucci. Dramma storico ambientato in Emilia, regione natale del regista, assembla un cast internazionale, raccontando le vite e l'amicizia di due uomini, il possidente terriero Alfredo Berlinghieri e il contadino Olmo Dalcò, sullo sfondo dei conflitti sociali e politici che ebbero luogo in Italia nella prima metà del XX secolo. Presentato fuori concorso al 29º Festival di Cannes, il film fu poi selezionato tra i 100 film italiani da salvare. Il dipinto che fa da fondo ai titoli di testa del film è Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Chieti ( Chjïétë o Chjìtë in dialetto abruzzese) è un comune italiano di 50 137 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Abruzzo. Gli abitanti di Chieti si chiamano chietini o teatini dall'antico nome latino e greco della città, Theate o Theghèate (Θεάτη o Θηγεάτη in greco). Situata in parte su un colle, tra il fiume Aterno-Pescara e il fiume Alento, e in parte sulla Val Pescara, la città è posta a breve distanza sia dal mare che dalla montagna. Secondo la leggenda, Chieti sarebbe fra le città più antiche d'Abruzzo e d'Italia. In passato è stata la principale città del popolo dei Marrucini, municipio al tempo dei Romani, ed in età borbonica, capoluogo dell'Abruzzo Citeriore. Inoltre, durante la Seconda guerra mondiale, Chieti è stata dichiarata città aperta insieme con Roma e Firenze.

Arezzo () è un comune italiano di 98 101 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. Fu sede della più antica università della Toscana, e una delle prime in Europa. Importante centro orefice e di alta moda, vanta inoltre di essere la città nella quale è girato lo storico film da record La vita è bella di Roberto Benigni, campione di incassi. È inoltre la patria di artisti e poeti quali Francesco Petrarca, Giorgio Vasari, e nelle vicinanze di Michelangelo Buonarroti. Famosa per gli affreschi di Piero della Francesca all’interno della cappella della basilica di San Francesco e per il crocifisso di Cimabue all’interno della chiesa di San Domenico, è nota anche per l’importante Giostra del Saracino, che divide la città in 4 quartieri.

Certaldo (pronuncia: /ʧerˈtaldo/, Čettàrdo nel vernacolo locale) è un comune italiano di 15 868 abitanti della città metropolitana di Firenze, celebre per essere stato il luogo di nascita e di morte del poeta e scrittore Giovanni Boccaccio. Situato al centro della Val d'Elsa, ospita numerosi edifici di interesse storico, culturale e artistico.

I cantucci o cantuccini o biscotti di Prato o biscotti etruschi, sono uno dei maggiori vanti dolciari della cucina toscana. Sono biscotti secchi alle mandorle, ottenuti tagliando a fette il filoncino di impasto ancora caldo. Fanno parte dei più tipici dessert della tradizione culinaria toscana, soprattutto accoppiati al vin santo. Nel 2011 nasce l'associazione di produttori "Assocantuccini" con l'esplicito obiettivo di ottenere il riconoscimento di Indicazione geografica protetta, IGP, che è arrivato nell'agosto del 2015

Il Bigio (nominativo ufficiale Era fascista) è una scultura in marmo di Carrara (altezza 750 cm) di Arturo Dazzi, realizzata nel 1932 e posta in origine in piazza della Vittoria a Brescia. Il colosso venne elogiato da Benito Mussolini nel 1932 come raffigurazione dell'Era fascista, che divenne il suo nome ufficiale. Per la popolazione bresciana tuttavia la statua passò alla storia con il nome di Bigio, più probabilmente perché realizzata in "marmo bigio" che per la forma dialettale del nome Luigi, assieme ad altri nomi meno noti come Camillo o Lello, quest'ultimo anche in relazione alla forma dialettale lélo, cioè sciocco, in senso dispregiativo. Nell'immediato dopoguerra fu oggetto di numerosi atti di contestazione antifascista, fino alla sua rimozione nel 1945, quando venne trasferito in un magazzino comunale. Dopo quasi settant'anni di oblio e proposte sul suo recupero, nel 2013 la giunta guidata dal sindaco Adriano Paroli ha dato il via al restauro del colosso, in vista del suo ricollocamento pensato nell'ambito del progetto di riqualificazione generale della piazza, mirato a restituirne le linee originali e collegato all'apertura della fermata "Vittoria" della metropolitana di Brescia. La successiva amministrazione di Emilio Del Bono, tuttavia, ha bloccato il progetto e il dibattito sul destino della statua è ancora oggi in corso.

Alberto Giacometti (Borgonovo di Stampa, 10 ottobre 1901 – Coira, 11 gennaio 1966) è stato uno scultore, pittore e incisore svizzero di lingua italiana.

Aldo Palazzeschi, pseudonimo di Aldo Pietro Vincenzo Giurlani (Firenze, 2 febbraio 1885 – Roma, 17 agosto 1974), è stato uno scrittore e poeta italiano, uno dei padri delle avanguardie storiche. Inizialmente firmò le sue opere col suo vero nome, e dal 1905 adottò come pseudonimo il cognome della nonna materna, appunto Palazzeschi. Dalla seconda attività conseguì una ricca produzione letteraria che gli diede fama di rango nazionale.

Cisco Systems Inc., nota semplicemente come Cisco, è una azienda multinazionale specializzata nella fornitura di apparati di networking.

Corrado Augias (AFI: [ˈauʤas], originariamente [aˈuʤas]; Roma, 26 gennaio 1935) è un giornalista, scrittore, conduttore televisivo, autore televisivo, drammaturgo ed ex politico italiano.

Ardengo Soffici (Rignano sull'Arno, 7 aprile 1879 – Vittoria Apuana, 19 agosto 1964) è stato un pittore, scrittore, poeta e saggista italiano.

Il Futurismo è stato un movimento letterario, culturale, artistico e musicale italiano dell'inizio del XX secolo, nonché la prima avanguardia europea. Ebbe influenza su movimenti affini che si svilupparono in altri paesi d'Europa, in Russia, Francia, negli Stati Uniti d'America e in Asia. I futuristi esplorarono ogni forma di espressione, dalla pittura alla scultura, alla letteratura (poesia e teatro), la musica, l'architettura, la danza, la fotografia, il cinema e persino la gastronomia. La denominazione del movimento si deve al poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti.

L'Astrattismo è un movimento artistico che nasce nei primi anni del XX secolo, in zone della Germania lontane tra loro, dove si sviluppò senza intenti comuni. Il termine indica quelle opere pittoriche e plastiche che esulano dalla rappresentazione di oggetti reali. L'astrattismo usa un linguaggio visuale di forme, colori e linee con lo scopo di creare una composizione che possa esistere con un grado di indipendenza dalle referenze visuali nel mondo. L'arte occidentale è stata, dal Rinascimento fino al XIX secolo, segnata dalla logica della prospettiva e dal tentativo di riprodurre un'illusione della realtà visibile. Ma l'accessibilità alle arti delle culture altre rispetto a quelle europee mostrano modi alternativi di descrivere l'esperienza visiva agli artisti. Dalla fine del XIX secolo molti artisti sentirono il bisogno di creare un nuovo tipo di arte che includesse i cambiamenti fondamentali che stavano avvenendo nella tecnologia, nelle scienze e nella filosofia. Le fonti da cui gli artisti estraevano i loro argomenti teorici erano diverse, e riflettevano le ansie sociali e intellettuali in tutte le culture occidentali del tempo.

Novecento è un monologo teatrale di Alessandro Baricco pubblicato da Feltrinelli nel 1994. Baricco lo scrisse perché fosse interpretato da Eugenio Allegri e con la regia di Gabriele Vacis, che nel luglio dello stesso anno ne fecero uno spettacolo, che debuttò al festival di Asti. Secondo l'autore il testo può essere definito come una via di mezzo tra «una vera messa in scena e un racconto da leggere ad alta voce».

Canti Orfici è una raccolta di componimenti letterari in prosimetro scritta da Dino Campana. Fu originariamente composta nel 1913, in una prima ed unica stesura che portava il titolo Il più lungo giorno, che fu consegnata per la pubblicazione a Giovanni Papini e ad Ardengo Soffici; quest'ultimo perse però il manoscritto originale, costringendo Campana a riscrivere l'opera quasi interamente a memoria. Per lungo tempo l'autografo dell'originale si considerò perduto: venne ritrovato solamente nel 1971, tra le carte di Soffici.