- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il dialetto massese (el masseso) è una varietà linguistica romanza parlata nella città italiana di Massa e in alcune frazioni del suo territorio comunale.

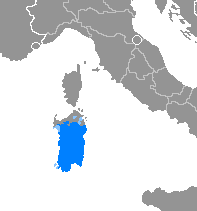

Il sardo (nome nativo sardu /ˈsaɾdu/, lìngua sarda /ˈliŋɡwa ˈzaɾda/ nelle varianti campidanesi o limba sarda /ˈlimba ˈzaɾda/ nelle varianti logudoresi e in ortografia LSC) è una lingua appartenente al gruppo romanzo delle lingue indoeuropee che, per differenziazione evidente sia ai parlanti nativi, sia ai non sardi, sia agli studiosi di ogni tempo, deve essere considerata autonoma dai sistemi dialettali di area italica, gallica e ispanica e pertanto classificata come idioma a sé stante nel panorama neolatino. È parlata nell'isola della Sardegna. È classificata come lingua romanza occidentale o insulare e viene considerata da molti studiosi la più conservativa delle lingue derivanti dal latino; a titolo di esempio, lo storico Manlio Brigaglia rileva che la frase in latino pronunciata da un romano di stanza a Forum Traiani Pone mihi tres panes in bertula ("Mettimi tre pani nella bisaccia") corrisponderebbe alla sua traduzione in sardo corrente Ponemi tres panes in sa bèrtula. Sebbene la base lessicale sia quindi in massima misura di origine latina, il sardo conserva tuttavia diverse testimonianze del sostrato linguistico degli antichi Sardi prima della conquista romana: si evidenziano etimi protosardi e, in misura minore, anche fenicio-punici in diversi vocaboli, soprattutto toponimi. In età medievale, moderna e contemporanea la lingua sarda ha ricevuto influenze di superstrato dal greco-bizantino, ligure, volgare toscano, catalano, castigliano e italiano. Dal 1997 la legge regionale riconosce alla lingua sarda pari dignità rispetto all'italiano. Dal 1999 è anche tutelata dalla legge nazionale sulle minoranze linguistiche; fra le dodici minoranze in questione, quella sarda è la più robusta in termini assoluti ma è anche quella che più ha conosciuto un decremento in termini relativi.

Il Granducato di Toscana fu un antico Stato italiano esistito per duecentonovanta anni, tra il 1569 e il 1859, costituito con bolla emessa da papa Pio V il 27 agosto 1569, dopo la conquista della repubblica di Siena da parte della dinastia dei Medici, reggitori della Repubblica di Firenze, nella fase conclusiva delle guerre d'Italia del XVI secolo. Fino alla seconda metà del XVIII secolo fu uno stato confederale costituito dal Ducato di Firenze (detto "Stato vecchio") e dallo Stato Nuovo di Siena, in unione personale nel granduca. Il titolo traeva origine da quello del Ducato di Tuscia, poi Marca di Tuscia e quindi Margraviato di Toscana, titolo giuridico di governo del territorio di natura feudale in epoca longobarda, franca e post-carolingia. Dopo l'estinzione della dinastia medicea, nel 1737 subentrò la dinastia degli Asburgo-Lorena, che resse le sorti del granducato sino all'unità d'Italia, pur con l'interruzione dell'epoca napoleonica. Tra il 1801 ed il 1807, infatti, Napoleone Bonaparte occupò la Toscana e l'assegnò alla casata dei Borbone-Parma col nome di regno d'Etruria. Col crollo dell'impero napoleonico nel 1814, venne restaurato il granducato. Nel 1859 la Toscana venne occupata dalle truppe del regno di Sardegna e divennero note col nome di Province dell'Italia Centrale. La Toscana venne formalmente annessa al regno sardo nel 1860, come parte del processo di unificazione nazionale, con un referendum popolare che sfiorò il 95% dei si.

Firenze (AFI: /fiˈrεnʦe/; ; in epoca medievale e nel linguaggio poetico anche Fiorenza, /fjoˈrɛnʦa/) è una città italiana di 361 841 abitanti, capoluogo della Toscana e centro della città metropolitana; è il primo comune della regione per popolazione, cuore dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia. Nel Medioevo è stata un importante centro artistico, culturale, commerciale, politico, economico e finanziario; nell'età moderna ha ricoperto il ruolo di capitale del Granducato di Toscana dal 1569 al 1859 che, con il governo delle famiglie dei Medici e dei Lorena, divenne uno degli stati più ricchi e moderni. Le varie vicissitudini politiche, la potenza finanziaria e mercantile e le influenze in ogni campo della cultura hanno fatto della città un crocevia fondamentale della storia italiana ed europea. Nel 1865 Firenze fu proclamata capitale del Regno d'Italia (seconda, dopo Torino), mantenendo questo status fino al 1871, anno che segna la fine del Risorgimento. Importante centro universitario e patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1982, è considerata luogo d'origine del Rinascimento – la consapevolezza di una nuova era moderna dopo il Medioevo, periodo di cambiamento e "rinascita" culturale e scientifica – e della lingua italiana grazie al volgare fiorentino usato nella letteratura. È universalmente riconosciuta come una delle culle dell'arte e dell'architettura, nonché rinomata tra le più belle città del mondo, grazie ai suoi numerosi monumenti e musei tra cui il Duomo, Santa Croce, Santa Maria Novella, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Di inestimabile valore i lasciti artistici, letterari e scientifici di geni del passato come Petrarca, Boccaccio, Brunelleschi, Michelangelo, Giotto, Cimabue, Botticelli, Leonardo da Vinci, Donatello, Lorenzo de’ Medici, Machiavelli, Galileo Galilei e Dante Alighieri, che fanno del centro storico di Firenze uno dei luoghi con la più alta concentrazione di opere d'arte al mondo. La ricchezza del patrimonio storico-artistico, scientifico, naturalistico e paesaggistico rendono il centro e le colline circostanti un vero e proprio "museo diffuso".

Il Risorgimento è il periodo della storia italiana durante il quale l'Italia conseguì la propria unità nazionale. La proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo 1861 fu l'atto formale che sancì, a opera del Regno di Sardegna, la nascita del nuovo Regno d'Italia formatosi con le annessioni plebiscitarie di gran parte degli Stati preunitari. Per indicare questo processo storico si usa anche la locuzione "unità d'Italia". Il termine, che designa anche il movimento culturale, politico e sociale che promosse l'unificazione, richiama gli ideali romantici, nazionalisti e patriottici di una rinascita italiana attraverso il raggiungimento di un'identità politica unitaria che, pur affondando le sue radici antiche nel periodo romano, «aveva subìto un brusco arresto [con la perdita] della sua unità politica nel 476 d.C. in seguito al crollo dell'Impero romano d'Occidente».

La Sicilia (AFI: /siˈʧilja/; Sicilia in siciliano, Səcəlia in galloitalico di Sicilia, Siçillja in arbëresh, Σικελία in neogreco), ufficialmente denominata Regione siciliana (e non Regione Sicilia come viene talvolta impropriamente menzionata), è una regione autonoma a statuto speciale di 4 851 833 abitanti, con capoluogo Palermo. Il territorio della regione è costituito quasi interamente dall'isola omonima, la più grande isola dell'Italia e del Mediterraneo, nonché la 45ª isola più estesa nel mondo, bagnata a nord dal Mar Tirreno, a ovest dal Canale di Sicilia, a sud-ovest dal Mar di Sicilia, a sud-est dal canale di Malta, a est dal Mar Ionio e a nord-est dallo stretto di Messina che la separa dalla Calabria, con la parte rimanente che è costituita dagli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi e delle Pelagie e dalle isole di Ustica e Pantelleria. È la regione più estesa d'Italia, la quarta per popolazione (dopo Lombardia, Lazio e Campania), e il suo territorio è ripartito in 390 comuni a loro volta costituiti in tre città metropolitane (Palermo, Catania e Messina) e sei liberi Consorzi comunali. Le più antiche tracce umane nell'isola risalgono al 20.000 a.C. circa. In era preistorica fiorirono le culture dette di Stentinello, di Castelluccio, di Thapsos, e da qualche decennio è stata indiziata anche una "cultura" dei dolmen. Popoli provenienti dal Medioriente e da ogni parte d'Europa vi s'insediarono nei vari millenni, stratificandosi e fondendosi coi popoli autoctoni. Si ricordino i Sicani che in parte possono essere definiti come i discendenti dei primi abitatori dell'isola, i Siculi e gli Elimi. L'VIII secolo a.C. vide la Sicilia colonizzata dai Fenici e soprattutto dai Greci, nei successivi 600 anni si verificò l'ascesa della grande potenza di Siracusa che con i Tiranni Gerone I e Dionisio I unificò sotto il proprio controllo, in una sorta di monarchia, tutta la Sicilia posta ad est del fiume Salso, inclusi pure molti centri abitati dai Siculi. Il successivo regno siceliota agatocleo, nel periodo della sua massima espansione, aveva come confine occidentale il Fiume Platani, estendendosi sulla parte orientale della Sicilia; su Gela, su Akragas e sul suo circondario; su Selinunte; sui territori dei Siculi e dei Sicani (stanziati nell'interno), su Reghion, Locri e sull'estremità meridionale della Calabria. Solo l'estremità occidentale della Sicilia rimaneva in mano ai Cartaginesi che controllavano le città di Lilibeo, Drepanon e Panormo, e agli Elimi, loro alleati. Durante questa lunga fase storica la Sicilia fu campo di battaglia delle guerre greco-puniche e poi delle romano-puniche. L'isola fu poi assoggettata dai Romani e divenne parte dell'impero fino alla sua caduta nel V secolo d.C.. Fu quindi terra di conquista e, durante l'Alto Medioevo, conquistata da Vandali, dagli Ostrogoti, dai Bizantini, dagli Arabi, che ne ripristinarono dopo secoli l'indipendenza, istituendo l'Emirato di Sicilia, e dai Normanni con questi ultimi che fondarono il Regno di Sicilia, che durò dal 1130 al 1816; dopo la breve parentesi degli Angioini, con la rivolta del vespro, nel 1282, tornò indipendente sotto la denominazione di Regno di Trinacria. L'isola poi divenne un vicereame di Spagna, passò brevemente ai Savoia e all'Austria e, infine, nel XVIII secolo, ai Borbone, sotto i quali, unito il regno di Sicilia al regno di Napoli, sorse nel 1816 il Regno delle Due Sicilie. La Sicilia fu unita allo Stato italiano nel 1860 con un plebiscito, in seguito alla spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi durante il Risorgimento. A partire dal 1946 la Sicilia è divenuta regione autonoma e dal 1947 ha nuovamente un proprio parlamento, l'Assemblea regionale siciliana o ARS, istituita ancor prima della nascita della Repubblica italiana.

Martin Lutero (in tedesco Martin Luther; Eisleben, 10 novembre 1483 – Eisleben, 18 febbraio 1546) è stato un teologo e accademico tedesco, noto principalmente come riformatore religioso e iniziatore del protestantesimo. Presbitero agostiniano e docente universitario, diede vita a una nuova teologia in cui sostenne la non necessarietà dell'intercessione della Chiesa ai fini della salvezza dell'anima, considerata «un libero dono di Dio». Questa, e altre posizioni pesantemente critiche contro la chiesa di Roma, come per esempio la condanna della nota vendita delle indulgenze praticata dai papi Giulio II e Leone X, lo indussero a formulare nel 1517 le 95 tesi, considerate dagli storici l'inizio de facto dello scisma dal cattolicesimo (ufficializzato nel 1521 nel corso della Dieta di Worms) e, contestualmente, della riforma protestante. Invitato a ritrattare le sue tesi e le sue posizioni critiche contro Roma, Lutero rifiutò e nel 1521 fu scomunicato per eresia da Leone X con la bolla Decet Romanum Pontificem. La confessione cristiana basata sulla sua dottrina teologica è chiamata luteranesimo o protestantesimo.

L'anticlericalismo (nella sua accezione più comune) è una corrente di pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla Chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo, ossia all'ingerenza degli ecclesiastici e della loro dottrina, nella vita e negli affari dello Stato e della politica in generale.

Per campanilismo si intende l'attaccamento alla propria città o paese, ai suoi usi e alle sue tradizioni. La difesa di tali valori può talvolta determinare uno spirito di rivalità anche molto acceso con i centri vicini. Tra i campanilismi contemporanei, anch'essi spesso non privi di radici storiche, rientrano le rivalità tra città - vicine e non - soprattutto legate a competizioni sportive quali ad esempio i derby calcistici.Il campanilismo può assumere un'asserzione positiva qualora lo si ritenga sinonimo di "difesa delle tradizioni"; in questo caso è comune l'espressione sano campanilismo. Generalmente però, il campanilismo si manifesta nell'odiare o invidiare gli usi e i costumi dei "vicini di casa", peraltro simili tra loro. Il termine deriva dalla parola campanile, e ha un significato importante, in quanto è proprio il campanile stesso a determinare la divisione tra paesi. Pertanto il campanilismo, pur avendo esempi su ampia scala, caratterizza soprattutto le divisioni culturali, sociali e sportive tra piccoli paesi e province. All'interno della stessa città si verifica anche tra quartieri.

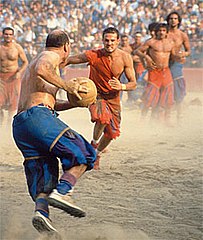

Il calcio storico fiorentino, conosciuto anche col nome di calcio in livrea o calcio in costume, è una disciplina sportiva che riecheggia un gioco che in latino era chiamato harpastum. Consiste in un gioco a squadre che si effettua con un pallone gonfio d'aria e da molti è considerato come il padre del gioco del calcio, anche se almeno nei fondamentali ricorda molto più il rugby.

Lumie di Sicilia è un dramma in un atto scritta da Luigi Pirandello sulla base di una novella del 1910 dallo stesso titolo. È stato il primo dramma di Pirandello ad esser rappresentato assieme a La morsa. Fu interpretato nella stessa serata dalla Compagnia dei Minimi di Nino Martoglio il 9 dicembre 1910 al Teatro Metastasio di Roma. Fu pubblicato su La nuova Antologia il 16 marzo 1911 e l'anno successivo dall'editore Treves. Dello stesso dramma Pirandello scrisse una versione in lingua siciliana per Angelo Musco, che l'interpreterà il 1º luglio 1915 a Catania. Una rielaborazione in dialetto romanesco con il titolo Agro di limone fu portata in scena da Ettore Petrolini. Il 23 giugno 1957 è stato trasmesso in televisione dalla RAI, interpretato da Paolo Carlini, Paola Borboni, regia di Silverio Blasi.

Vercelli (, AFI: /verˈʧɛlli/; Vërsèj in piemontese, AFI: /vərˈsɛj/; Varséi in dialetto vercellese; Wertschaal in walser) è un comune italiano di 46 558 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, posto sulla sponda destra del fiume Sesia, nella parte orientale del Piemonte. Importante nodo stradale, in epoca romana fu conosciuto con il nome di "Vercellae" e venne descritto da Tacito come uno dei "firmissima Municipia" della Transpadana. Dal IV secolo divenne prima diocesi nonché centro di propagazione del cristianesimo in tutta la regione su impulso di Eusebio. Libero comune nel medioevo, fu questo un periodo di grande splendore artistico e culturale per la città, tanto che vi sorse nel 1228 lo Studium, la prima università subalpina. In epoca moderna iniziò la coltivazione del riso nel suo territorio: le attività concernenti la coltura, la sperimentazione e il commercio del riso rappresentano ancora oggi la base dell'economia locale tanto da valere l'appellativo di capitale italiana ed europea di tale cereale. Sul finire del XX secolo, con la crisi dell'industria, il terziario è diventato il principale settore economico, forte sviluppo ha avuto anche la logistica. In lenta ma costante espansione è anche il turismo, sia come tappa della Via Francigena, sia come turismo storico-artistico grazie alla presenza di alcuni monumenti come la Basilica di Sant'Andrea, il Duomo, San Cristoforo, ARCA o di eventi come il Concorso Viotti. Tra il patrimonio librario conservato sono da segnalare il Vercelli Book, uno dei più antichi testi scritti in antico inglese e il Codex Vercellensis. A Vercelli ha sede l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", struttura tripolare condivisa con Alessandria e Novara.

Albidòna (IPA: [ˌal.bi.ˈdoː.na] Albïdònë [ˌal.bə.ˈdoːnə] in dialetto albidonese o l'Aguïdònë [ˌlːaɣwəˈdoːnə] in dialetto arcaico, forma ormai desueta) è un comune italiano di 1228 abitanti della provincia di Cosenza in Calabria. Si trova nell'Alto Ionio Cosentino e fino a qualche anno fa faceva parte della soppressa comunità montana Alto Ionio, della quale era il terzo comune sia per estensione che per popolazione. Secondo fonti antiche, Albidona sorge nei pressi delle rovine dell'antica città magno-greca Leutarnia, fondata dall'indovino Calcante, esule della guerra di Troia. Le sue origini storiche risalgono almeno all'XI secolo: fra i suoi primi feudatari figura anche il poeta Ruggiero d'Amico, giustiziere e poi cospiratore di Federico II di Svevia ed esponente della scuola poetica siciliana; fra gli ultimi, compare Ottavio Mormile, ministro degli esteri di Gioacchino Murat. Il comune è centro di notevole interesse geologico, legato principalmente agli studi sulla formazione del flysch di Albidona, una conformazione che si estende lungo tutto il territorio di confine tra Calabria e Basilicata. Inoltre, gode di modesta rilevanza gastronomica, legata soprattutto al salame crudo di Albidona, inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani della regione Calabria.Il comune ospita uno dei primi monumenti ai caduti di tutte le guerre eretti in Calabria (1966). Dal 2019 fa parte della rete Borghi Autentici d'Italia.

An Essay on the History of Civil Society, pubblicata nel 1767 ad Edimburgo, è l'opera principale di Adam Ferguson. Ferguson in questa opera si sofferma sull'analisi della società, considerata come la sorgente della morale e delle azioni umane e, quindi, della condizione umana stessa. Il suo lavoro si basa sull'osservazione dell'uomo nell'ambito dei rapporti sociali; proprio a questo si riconduce la sua fama di anticipatore delle moderne scienze sociali. Il saggio fu accolto con particolare entusiasmo dai lettori, ebbe diverse edizioni e fu tradotto in varie lingue. Il saggio, acclamato dalla critica dopo la pubblicazione, godette di un vasto pubblico per circa trenta anni. Voltaire elogiò Ferguson per "avere civilizzato i russi" per come insegnò all'Università di Mosca. L'opera tuttavia non fu apprezzata da David Hume, amico dell'autore, che la giudicò superficiale e gli consigliò di non pubblicarla. Proprio da quest'opera prenderanno spunto numerosi economisti successivi, tra cui Smith, Hegel e Marx.

La valle del Nilo forma da sempre un'unità geografica ed economica, circondata com'è da deserti ad Est e ad Ovest, al Nord dal mare e a Sud dalle cateratte del Nilo. La necessità di avere una singola autorità che gestisse le acque del Nilo portò alla creazione del primo stato al mondo, intorno al 4000 a.C., ma forse anche prima. Questa esigenza fece sì che le tribù nilotiche imparassero a vivere assieme sotto l'autorità di capi villaggio (detti, poi, dai Greci nomarchi). Attraverso alterne vicende, sviluppatesi per circa mille anni, i nomarchi scontrandosi ed alleandosi tra loro dettero infine forma a due Regni, l'Alto Egitto al Sud e il Basso Egitto al Nord, che vennero unificati in uno solo da Menes, considerato il fondatore della I dinastia, cui seguirono numerose altre dinastie fino alla conquista persiana di Cambise II e al successivo restauro sui generis del generale di Alessandro Magno, Tolomeo I Soter. Quando, infine, l'Egitto fu sottomesso dai Persiani, non riuscì più a liberarsi dal dominio straniero, e per 2.300 anni fu governato da: Persiani, Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Armeni, Curdi, Turchi e Britannici. Il presidente Gamāl ʿAbd al-Nāser disse di essere il primo Egiziano nativo ad esercitare il potere sovrano sull'Egitto, dai tempi dell'ultimo sovrano Nectanebo II, deposto dai Persiani nel 341 a.C., e non si trattava di un'esagerazione. Lo storico greco Erodoto (V secolo a.C.) definì l'Egitto "un dono del Nilo", alludendo al fatto che la maggior parte del territorio egiziano è desertica e solo lungo la valle e il delta del grande fiume, oltre che nelle oasi, è possibile l'insediamento umano. Lungo il Nilo, le periodiche piene hanno consentito sin dall'antichità l'irrigazione delle terre e lo sviluppo dell'agricoltura, ponendo così le basi della luminosa civiltà egizia, che raggiunse il suo culmine nella seconda metà del II millennio a.C. con i sovrani del Nuovo Regno. Dopo un lungo periodo di declino, l'Egitto rinacque sotto la dinastia dei Tolomei (323-30 a.C.), i sovrani di origine macedone insediatisi nel paese dopo la sua conquista da parte di Alessandro Magno nel 332 a.C. Alessandria d'Egitto, la nuova capitale, divenne principale centro culturale del Mediterraneo e il suo prestigio sopravvisse alla dominazione romana (30 a.C. – 394 d.C.) e a quella bizantina (395-639 d.C.). Tra il 639 e il 646 gli arabi assunsero il controllo dell'Egitto, portandolo nell'orbita dell'Islam, anche se la conversione alla nuova religione da parte della popolazione egiziana procedette lentamente. Nel 1517 l'Egitto cadde sotto il potere dei turchi ottomani; dal 1798 al 1801 venne occupato da Napoleone Bonaparte. Occupato dagli inglesi (1882), l'Egitto divenne poi una monarchia indipendente (1922) ma sotto il controllo del Regno Unito. Nel 1952 una rivolta militare rovesciò la monarchia e l'anno successivo fu proclamata la repubblica, di tipo presidenziale, con a capo Nasser. Nel 1956 la nazionalizzazione del canale di Suez causò una grave crisi internazionale e una guerra con Israele, che occupò la penisola del Sinai e la striscia di Gaza. Le tensioni con Israele sfociarono in un nuovo aperto conflitto nel 1967 (Guerra dei Sei Giorni) e nel 1973 (Guerra del Kippur). Solo nel 1979 i due Stati conclusero accordi di pace che sancirono il ritorno del Sinai all'Egitto. La storia egiziana è divisibile nei seguenti periodi: Antico Egitto: dalla preistoria al 332 a.C. Egitto preistorico (40.000 a.C. - 3900 a.C.) Periodo Predinastico (3900 a.C. - 3150 a.C.) Periodo Protodinastico (I - II dinastia) (3150 a.C. - 2700 a.C.) Antico Regno (III - VI dinastia) (2700 a.C. - 2200 a.C.) Primo periodo intermedio (VII - XI dinastia) (2200 a.C. - 2040 a.C.) Medio Regno (XII dinastia) (2040 a.C. - 1790 a.C.) Secondo periodo intermedio (XIII - XVII dinastia) (1790 a.C. - 1540 a.C.) Nuovo Regno (XVIII - XX dinastia) (1530 a.C. - 1080 a.C.) Terzo periodo intermedio (XXI - XXV dinastia) (1080 a.C. - 672 a.C.) Periodo tardo (XXVI - XXX dinastia) (672 a.C. - 332 a.C.) Egitto greco e romano: dal 332 a.C. al 642 Egitto tolemaico: dal 332 a.C. al 30 a.C. Egitto romano: dal 30 a.C. al 642 Egitto arabo: dal 642 al 1517 Egitto tulunide: dall'868 al 904 Egitto ikhshidide: dal 904 al 969 Egitto fatimide: dal 969 al 1171 Egitto ayyubide: dal 1171 al 1249 Egitto mamelucco: dal 1249 al 1517 Egitto ottomano: dal 1517 al 1914 Eyalet d'Egitto: dal 1517 al 1867 Khedivato di Egitto: dal 1867 al 1914 Sultanato d'Egitto: dal 1914 al 1922 Regno d'Egitto dal 1922 al 1953 Egitto moderno: dopo il 1952 Repubblica Araba Unita: 1958 Stati Arabi Uniti: dal 1958 al 1961

Roberto Ferretti (Grosseto, 31 marzo 1948 – al-Karak, 26 dicembre 1984) è stato un antropologo e pubblicista italiano.

L'arte del secondo Cinquecento a Milano si sviluppò, qui come altrove, su più filoni e stili riassumibili nel manierismo, nell'arte controriformata e classicismo. Queste correnti si divisero la scena artistica cittadina spesso subendo reciproche contaminazioni. La scena artistica milanese del secondo Cinquecento deve quindi essere analizzata considerando la particolare posizione della città: se per l'Impero Spagnolo rappresentava uno strategico avamposto militare, dal punto di vista religioso si trovava al centro del conflitto tra Chiesa cattolica e Chiesa riformata. Di conseguenza il maggior contributo fu dato dall'arte religiosa a fronte di una minore produzione artistica e architettonica civile. Se nell'adottare lo stile manieristico i committenti e gli artisti cittadini ebbero come riferimento esperienze di derivazione centro-italiana, la posizione della città vicino alla Svizzera protestante fece di Milano uno dei principali centri di fioritura ed elaborazione dell'arte controriformata, grazie alla capillare azione degli arcivescovi san Carlo Borromeo e Federico Borromeo..

L'Alto Medioevo è, per convenzione, quella parte del Medioevo che va dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente, avvenuta nel 476, all'anno 1000 circa. A seconda dell'impostazione storiografica, il primo secolo di tale periodo, si può talvolta sovrapporre al periodo precedente della tarda antichità, mentre l'ultimo secolo a quello successivo del Basso Medioevo (o, per altri storici, a quello del Pieno Medioevo). Tale periodo vide una continuazione delle tendenze evidenti fin dall'antichità classica, compreso uno spopolamento, avvenuto in particolare nei centri urbani, un declino negli scambi commerciali, un lieve aumento delle temperature e l'affermarsi del fenomeno delle migrazioni. L'Impero Romano d'Oriente, o Impero Bizantino, continuò a sopravvivere nonostante nel VII secolo il Califfato Rashidun e il Califfato Omayyade avessero conquistato ampie porzioni di territorio precedentemente romano. Successivamente, molte delle tendenze elencate andarono incontro ad una inversione. Nell'800 il titolo di "Imperatore" fu riproposto nell'Europa occidentale con Carlo Magno, detto "Il Grande", il cui impero carolingio influenzò di molto la struttura sociale e la storia europea. Le popolazioni europee intrapresero un ritorno all'agricoltura sistematica nella forma del feudalesimo, con importanti innovazioni come la rotazione delle colture e l'aratro pesante. L'espansionismo dei barbari si stabilizzò in gran parte dell'Europa anche se quello vichingo si protrasse in larga misura nell'Europa settentrionale.

Con alimentazione medievale ci si riferisce ai cibi, alle abitudini alimentari, ai metodi di cottura e in generale alla cucina di varie culture europee nel corso del Medioevo, un'epoca che si estende, per convenzione, dal 476 al 1492. Durante tale periodo, le diete e la cucina, nelle varie zone dell'Europa, sperimentarono meno cambiamenti rispetto a quanto sarebbe successo nella più breve epoca moderna che sarebbe seguita, durante la quale tali mutamenti avrebbero posto le basi della moderna cucina europea. I cereali erano consumati sotto forma di pane, farinate d'avena, polenta e pasta praticamente da tutti i componenti della società. Le verdure rappresentavano un'importante integrazione alla dieta basata sui cereali. La carne era più costosa e quindi considerata un alimento più prestigioso ed era per lo più presente sulle tavole dei ricchi e dei nobili. I tipi di carne più diffusi erano quelle di maiale e pollo, mentre il manzo, che richiedeva la disponibilità di una maggiore quantità di terra per l'allevamento, era meno comune. Il merluzzo e le aringhe erano molto comuni nella dieta delle popolazioni nordiche, ma veniva comunque consumata un'ampia varietà di pesci d'acqua dolce e salata. La lentezza dei trasporti e le inefficienti tecniche di trasformazione agroalimentare rendevano estremamente costoso il commercio di cibi sulle lunghe distanze. Per questa ragione il cibo dei nobili era più esposto alle influenze straniere rispetto a quello consumato dai poveri e dalla gente comune. Dal momento che ciascuna classe sociale cercava di imitare quella a lei immediatamente superiore, le innovazioni dovute al commercio internazionale e alle guerre con paesi stranieri si diffusero gradualmente tra le classi medio-alte delle città medievali. Oltre all'indisponibilità di certi cibi per ragioni economiche, furono emessi decreti che vietavano il consumo di alcuni alimenti per alcune classi sociali, e alcune leggi limitarono le possibilità di consumarne in grosse quantità ai "nuovi ricchi". Alcune norme sociali inoltre prescrivevano che il cibo della classe lavoratrice fosse meno raffinato, perché si credeva che esistesse un'affinità naturale tra il lavoro di una persona e il suo cibo; si riteneva quindi che il lavoro manuale richiedesse cibi più scadenti ed economici. Nel corso del tardo Medioevo iniziò a svilupparsi una forma di Haute cuisine che andò a costituire uno standard tra la nobiltà di tutta Europa. I metodi di conservazione più comuni vedevano l'impiego di agresto. Questi trattamenti, uniti al diffuso impiego di zucchero e miele, donavano a molti piatti un sapore tendente all'agrodolce. Anche le mandorle erano molto popolari e usate come addensante in minestra, stufati e salse, in particolare usate sotto forma di latte di mandorla.

Un aspetto molto importante della cultura d'Abruzzo è dato proprio dal folclore e dalle varie tradizioni di origine popolare riguardo feste patronali o rievocazioni di fatti storici, assai differenti, sia dal punto di vista evocativo, sia da quello prettamente etno-antropologico. Tra queste ricorrenze, al livello religioso le più famose sono la Perdonanza Celestiniana all'Aquila, la festa dei serpari di Cocullo, mentre importanti rievocazioni sono la Madonna che Scappa a Sulmona e la Processione del Venerdì santo di Chieti.

Il Carnevale di Foiano della Chiana è una manifestazione che si svolge annualmente a Foiano della Chiana, in Provincia di Arezzo. È uno dei più famosi e antichi carnevali italiani, risalendo la prima edizione al 1539. Partecipano al Carnevale di Foiano i quattro Cantieri (Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici) in cui è divisa la popolazione cittadina. Questi, durante l'anno, lavorano ciascuno su un carro allegorico, cercando di realizzarlo migliore degli altri. Il vincitore si aggiudica la Coppa del Carnevale.

Carlo Goldoni (Venezia, 25 febbraio 1707 – Parigi, 6 febbraio 1793) è stato un commediografo, scrittore, librettista e avvocato italiano, cittadino della Repubblica di Venezia. Goldoni è considerato uno dei padri della commedia moderna e deve parte della sua fama anche alle opere in lingua veneta.

Il Museo degli usi e costumi della Gente Trentina (in sigla MUCGT) è un museo etnografico con sede a San Michele all'Adige, in provincia di Trento. È considerato, sotto il profilo della tecnologia popolare, il più importante d'Italia e tra i più significativi d'Europa.

Il folclore romagnolo può essere definito come l'insieme delle pratiche tradizionali condivise dagli abitanti della Romagna, che sono entrate stabilmente a far parte della sua cultura materiale, orale e simbolica: Cultura materiale: dimore rurali, artigianato, vita agricola e marinara; Cultura orale: canti delle stagioni, orazioni, insieme ai gesti e alle danze che li accompagnano. Cultura simbolica: personaggi mitologici, santi protettori.Il più importante trattato di indagine (e forse anche il primo per completezza in Italia) sul folclore romagnolo lo si deve al forlivese Michele Placucci, con l'opera intitolata Usi e pregiudizj de' contadini della Romagna. Operetta serio-faceta (1818). Placucci scriveva che i contadini romagnoli usavano mangiare fave "nell'anniversario dei morti" (cioè il 2 novembre), perché comunemente si riteneva che questa pianta avesse il potere di rafforzare la memoria, così che nessuno dimenticasse i propri defunti. Altra tradizione riportata dal Placucci è quella di confezionare il ripieno dei cappelletti privo di carne. Ma il trattato del Placucci non è il più antico: nel 1778 il sacerdote riminese Giovanni Antonio Battarra pubblicò a Roma un'opera denominata Pratica agraria, in cui indagava sugli usi, le credenze e le tradizioni dei contadini romagnoli. Parliamo quindi di una società del passato, in cui la maggior parte della popolazione non era alfabetizzata e svolgeva un'attività agricola di sussistenza. Oggi, in Romagna, il folclore viene mantenuto vivo da benemerite associazioni culturali: alcune raccolgono e catalogano le cante romagnole, altre fanno rivivere la magia della spanocchiata e della sfujareja; altre ancora organizzano vere e proprie sagre che durano dai due ai sette giorni. Tali manifestazioni non sono da confondere con le "Feste medievali" e simili, che sono invece una moda del nostro tempo.

La pagina illustra le maggiori feste e tradizioni popolari sacre celebrate in Abruzzo, nel calendario liturgico di tutto l'anno, partendo da fine dicembre, dal periodo del Natale, fino alle ricorrenze dell'8 dicembre, all'Immacolata Concezione, e alle celebrazioni di San Nicola di Bari. Diversi sono stati i folkloristi e i demologi abruzzesi e non che si sono occupati dai catalogare, raccogliere e commentare le tradizioni dell'Abruzzo, partendo da Antonio De Nino, Gennaro Finamore, Vincenzo Balzano, Giovanni Pansa, poi Alfonso Maria Di Nola, Giuseppe Profeta, Francesco Verlengia, Emiliano Giancristofaro e infine Maria Concetta Nicolai.

Angkor è il sito archeologico più importante della Cambogia e uno dei più importanti del Sud-est asiatico. Nel periodo compreso fra il IX ed il XV secolo ospitò la capitale dell'Impero Khmer, di cui fu il centro religioso e politico. Il sito occupa parte della vasta pianura alluvionale compresa tra il grande lago Tonlé Sap e il gruppo montuoso del Phnom Kulen. La città di Siem Reap, sviluppatasi a partire dagli anni venti parallelamente all'aumento del flusso turistico, è il punto principale di accesso. La maggioranza dei templi più noti e visitati è concentrata in un'area di circa 15 km per 6,5 km a nord di Siem Reap ma l'area totale definibile come Angkor è molto più vasta. Il "parco archeologico di Angkor", istituito per decreto reale nel 1994, si estende su 400 km² e comprende siti come Kbal Spean, distante 40 km dalla zona centrale.Studi recenti del "Greater Angkor Project" hanno confermato l'esistenza passata di una vasta conurbazione a bassa densità, intervallata da campi di riso ed ampia più di 1.000 km², con una popolazione di diverse centinaia di migliaia di abitanti. Secondo tali stime Angkor fu perciò il più vasto sito abitato in epoca pre-industriale.Le costruzioni principali sono circa un'ottantina ma in totale nell'area vi sono centinaia di templi induisti e buddisti, per quanto di molti esistano solo tracce o rovine costituite da modeste pile di mattoni. Quelli più visitati sono stati ripuliti dalla vegetazione e in larga misura ricostruiti secondo il metodo dell'anastilosi nel periodo della dominazione coloniale francese, in particolare dal primo dopoguerra in avanti. Il tempio più conosciuto è il famoso Angkor Wat, considerato il più vasto edificio religioso del mondo, la cui effigie stilizzata compare nella bandiera cambogiana. I monumenti visibili hanno tutti carattere religioso perché gli edifici comuni, compresa la residenza reale, erano costruiti in materiali deperibili quali il legno e ne sono sopravvissuti solo pochi resti.

Il termine dizionario è usato con riferimento a due concetti. Può indicare: l'elenco alfabetico delle parole e delle locuzioni di una lingua (ed eventualmente anche altri elementi linguistici ad esso legati come ad esempio prefissi, suffissi, sigle, lettere) fornendone informazioni quali il significato, l'uso, l'etimologia, la traduzione in un'altra lingua, la pronuncia, la sillabazione, i sinonimi, i contrari (in questo senso, è detto anche lessico); un'opera che raccoglie, in modo ordinato secondo criteri anche variabili da un'opera all'altra, biografie e nozioni inerenti ad un particolare settore del sapere umano (una scienza, uno sport, un'arte, una tecnica ecc.) o anche il sapere umano nel suo complesso, fornendone una trattazione.

Il Gran Sasso d'Italia (o semplicemente Gran Sasso) è il massiccio montuoso più alto degli Appennini, situato interamente in Abruzzo, nella dorsale più orientale dell'Appennino abruzzese, al confine fra le province di L'Aquila, Teramo e Pescara. Composto da diversi e adiacenti gruppi montuosi e compreso tra i Monti della Laga a nord-ovest (da questi separato dall'alta Valle del Vomano e la Strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia che l'attraversa), il teramano a nord-est, la piana di Assergi e la Conca Aquilana a sud-ovest, la Piana di Navelli e la Valle del Tirino a sud, le Gole di Popoli a sud-est, è un'area ambientale tutelata con l'istituzione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e su di esso ricadevano la Comunità montana Gran Sasso e la Comunità montana Campo Imperatore-Piana di Navelli.

I sette samurai (七人の侍 Shichinin no samurai?) è un film del 1954 montato, co-scritto e diretto da Akira Kurosawa. La pellicola, ambientata nell'Era Sengoku, narra la storia di un villaggio di contadini che, attraverso suoi rappresentanti, assume dei Rōnin per difendersi dai ciclici saccheggi di un gruppo di briganti. Considerata l'opera magna di Kurosawa, è ancora oggi uno dei film più importanti e citati della storia del cinema. Il film rientra nel ciclo dei drammi storici (jidai-geki), senza tuttavia allontanarsi dal genere dell'intrattenimento.

Il silenzio degli innocenti (The Silence of the Lambs) è un film del 1991 diretto da Jonathan Demme, interpretato da Jodie Foster e Anthony Hopkins. Basato sul romanzo omonimo di Thomas Harris, è il secondo film (dopo Manhunter - Frammenti di un omicidio del 1986) tratto dai romanzi incentrati sulla figura del serial killer Hannibal Lecter. Avvalendosi nuovamente dell'interpretazione di Anthony Hopkins, la pellicola ha poi avuto un seguito con il film Hannibal del 2001. È il terzo film, dopo Accadde una notte e Qualcuno volò sul nido del cuculo, ad aver vinto i premi Oscar come miglior film, miglior regia (Jonathan Demme), miglior attrice (Jodie Foster), sceneggiatura (Ted Tally) e miglior attore (Anthony Hopkins). Quest’ultimo riuscirà ad aggiudicarsi il premio nonostante i soli 16 minuti di apparizione nel film. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al sessantacinquesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo, nella lista aggiornata, è sceso al settantaquattresimo posto.

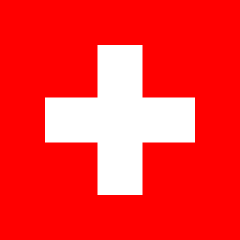

La Svizzera (in tedesco Schweiz, in francese Suisse, in romancio Svizra), ufficialmente Confederazione Svizzera (in tedesco Schweizerische Eidgenossenschaft, in francese Confédération suisse, in romancio Confederaziun svizra, in latino Confoederatio Helvetica, abbreviata con l'acronimo CH), è uno Stato federale dell'Europa centrale, composto da 26 cantoni autonomi di cui 6 sono semicantoni. È un paese alpino senza sbocco sul mare, il cui territorio è geograficamente suddiviso tra il massiccio del Giura, l'Altipiano e le Alpi svizzere, e occupa una superficie di oltre 41 285 km². Confina a nord con la Germania, ad est con l'Austria e il Liechtenstein, a sud con l'Italia e ad ovest con la Francia. Due terzi degli 8,4 milioni di abitanti del paese si concentrano sull'Altipiano, dove si trovano le maggiori città: Zurigo, Ginevra, Basilea, Losanna, Berna, Winterthur, Lucerna e San Gallo. Le prime due sono piazze finanziarie internazionali e vengono anche spesso considerate come le città aventi la qualità di vita più elevata al mondo, mentre Berna, come capitale (più propriamente "città federale"), è il centro burocratico e politico della nazione e sempre qui, nel Palazzo Federale (ted.: Bundeshaus; fr.: Palais fédéral), vi è la sede del Parlamento e del Governo svizzero. Mentre Basilea è il centro dell'Industria farmaceutica svizzera e complessivamente il secondo centro economico del paese dopo Zurigo, a Losanna e Lucerna vi sono le sedi della massima istanza giuridica della Confederazione: il Tribunale federale. Altri tribunali della Confederazione si trovano invece a San Gallo e a Bellinzona. Vide la sua nascita ufficiale con l'alleanza di tre cantoni che nel 1291 rinnovarono il patto eterno confederale, il che spinge a pensare che la nascita della Svizzera risalga a tempi ancora più remoti. Ad ogni modo, la Svizzera è uno dei più antichi Stati del mondo. Con un reddito pro-capite pari a 80 275 $ (2013), la Svizzera è uno dei Paesi economicamente più prosperi al mondo. Due terzi della forza lavoro sono attivi nel settore terziario e circa un terzo nel secondario. La Svizzera è stata altresì nota per il suo segreto bancario, abolito a partire dal 2018, ma ancora valido per i residenti e la popolazione svizzera . La Svizzera è suddivisa in tre grandi regioni linguistiche e culturali: tedesca, francese, italiana, a cui vanno aggiunte le valli del Canton Grigioni in cui si parla il romancio. Il tedesco, il francese, e l’italiano sono lingue ufficiali e nazionali. Il romancio è lingua nazionale dal 1938 ed è parzialmente lingua ufficiale dal 1996. Nella Svizzera tedesca viene parlato un insieme di dialetti conosciuti collettivamente come Schwiizertüütsch (in svizzero tedesco significa letteralmente “svizzero tedesco”). Alla diversità linguistica si aggiunge quella religiosa con i cantoni protestanti e i cantoni cattolici. Gli svizzeri quindi non formano una nazione nel senso di una comune appartenenza etnica, linguistica e religiosa. Il forte senso di appartenenza al Paese si fonda sul percorso storico comune, sulla condivisione dei miti nazionali e dei fondamenti istituzionali (federalismo, democrazia diretta, neutralità), sulla geografia (Alpi) e in parte sull'orgoglio di rappresentare un caso particolare in Europa. La politica estera è contraddistinta dalla tradizionale neutralità, mantenuta sin dal 1674, anno della prima dichiarazione ufficiale di neutralità. La Svizzera fa parte delle Nazioni Unite (dal 2002), dell'AELS, del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione mondiale del commercio e ospita numerose organizzazioni internazionali, in particolare a Ginevra, dove vi si trovano la sede del CERN, la sede della Croce Rossa e la sede europea dell'ONU. A Zurigo ha invece sede la FIFA, a Nyon la UEFA, a Losanna il Comitato Olimpico Internazionale e ad Aigle l'Unione Ciclistica Internazionale. A Basilea si trova inoltre la sede mondiale della Banca dei Regolamenti Internazionali.

La carta igienica è un prodotto in carta utilizzato per una sommaria igiene intima. La sua composizione differisce dagli altri tipi di carta (ad esempio quella utilizzata per i fazzoletti monouso) perché è in grado di disfarsi con l'acqua e di decomporsi più rapidamente nelle fosse biologiche.

La pizza Margherita è la tipica pizza napoletana, condita con pomodoro, mozzarella (tradizionalmente è usato il fior di latte, non quella di bufala), basilico fresco, sale e olio; è, assieme alla pizza marinara, la più popolare pizza italiana. Rappresenta sicuramente il simbolo per antonomasia (tra i tanti gusti) del patrimonio culturale e culinario italiano, diffusa per la sua fama in tutto il mondo e in tutte le sue varianti.

Gabriele D'Annunzio, allo stato civile Gabriele d'Annunzio (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale, dal 1924 insignito dal Re Vittorio Emanuele III del titolo di Principe di Montenevoso. Soprannominato il Vate (allo stesso modo di Giosuè Carducci), cioè "poeta sacro, profeta", cantore dell'Italia umbertina, o anche "l'Immaginifico", occupò una posizione preminente nella letteratura italiana dal 1889 al 1910 circa e nella vita politica dal 1914 al 1924. È stato definito «eccezionale e ultimo interprete della più duratura tradizione poetica italiana […]». Come figura politica, lasciò un segno nella sua epoca ed ebbe un'influenza notevole sugli eventi che gli sarebbero succeduti.La sua arte fu così determinante per la cultura di massa, che influenzò usi e costumi nell'Italia - e non solo - del suo tempo: un periodo che più tardi sarebbe stato definito, appunto, dannunzianesimo.

Gli Han (cinese semplificato: 汉族 o 汉人; cinese tradizionale: 漢族 o 漢人; pinyin: hànzú o hànrén) sono il gruppo etnico maggioritario della Cina – il più grande gruppo etnico del mondo per numero di individui – e costituiscono circa il 92% della popolazione cinese e il 20,52% dell'intera popolazione mondiale.

Prato è un comune italiano di 193 809 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. È la seconda città della Toscana per popolazione. Fino al 1992, anno della costituzione dell'omonima provincia, è stato il comune non capoluogo di provincia più popolato d'Italia. La piana pratese fu abitata fin dall'epoca etrusca, ma la nascita della città vera e propria si fa risalire, generalmente, al X secolo, quando si hanno notizie di due centri abitati contigui ma distinti, Borgo al Cornio e Castrum Prati, che si fusero durante il secolo successivo. Nell'economia pratese la produzione tessile ha sempre svolto un ruolo di primissimo piano fin dall'epoca medievale, come testimoniano i documenti del mercante Francesco Datini, ma è nell'Ottocento che Prato vide un impetuoso sviluppo industriale, che ne fa ancora oggi uno dei distretti più importanti a livello europeo. La città vanta attrattive storico-artistiche di grande rilievo, con un itinerario culturale che inizia dagli Etruschi per poi ampliarsi nel Medioevo e raggiungere l'apice con il Rinascimento, quando hanno lasciato le loro testimonianze in città artisti come Donatello, Filippo Lippi e Botticelli.

Quello dei Pauperes commilitones Christi templique Salomonis ("Poveri compagni d'armi di Cristo e del tempio di Salomone"), meglio noti come cavalieri templari o semplicemente templari, fu uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallereschi cristiani medievali. La nascita dell'ordine si colloca nella Terrasanta al centro delle guerre tra forze cristiane e islamiche scoppiate dopo la prima crociata indetta nel 1096. In quell'epoca le strade della Terrasanta erano percorse da pellegrini provenienti da tutta Europa, che venivano spesso assaliti e depredati. Per difendere i luoghi santi e i pellegrini, nacquero diversi ordini religiosi. Intorno al 1118-1119 un gruppo di cavalieri decise di fondare il nucleo originario dell'ordine templare, dandosi il compito di assicurare l'incolumità dei numerosi pellegrini europei che continuavano a visitare Gerusalemme. L'ordine venne ufficializzato nel 1129, assumendo una regola monastica, con l'appoggio di Bernardo di Chiaravalle. Il doppio ruolo di monaci e combattenti, che contraddistinse l'ordine templare negli anni della sua maturità, suscitò naturalmente perplessità in ambito cristiano.L'ordine templare si dedicò nel corso del tempo anche ad attività agricole, creando un grande sistema produttivo, e ad attività finanziarie, gestendo i beni dei pellegrini e arrivando a costituire il più avanzato e capillare sistema bancario dell'epoca. Cresciuto nei secoli in potere e ricchezza, l'ordine si inimicò il re di Francia Filippo il Bello e andò incontro, attraverso un drammatico processo iniziato nel 1307, alla dissoluzione definitiva nel 1312, a seguito della bolla Vox in excelso di papa Clemente V che sospese l'ordine in via amministrativa. Le recenti ricerche storiche hanno rivelato in maniera inequivocabile che il papa Clemente V in realtà così facendo decise di non decidere: non voleva creare un nuovo scisma con la corona francese (come minacciato da Filippo il Bello) così, per evitarlo, sospese l'ordine del Tempio senza condannarlo. Nell'immaginario popolare la figura dei templari rimane controversa a causa delle tante leggende nate tra il XVIII e il XIX secolo che parlano di strani riti e di un legame con la massoneria (nata circa 400 anni dopo la sospensione dell'ordine). In realtà tutte queste leggende sono frutto dell'immaginario collettivo dei movimenti culturali dell'illuminismo, del romanticismo e della massoneria che hanno dipinto l'ordine dei templari in maniera così fosca senza aver condotto degli accurati studi storici e per attaccare la Chiesa cattolica. In epoca recente tutti questi falsi miti sono stati sconfessati dagli atti del processo che sono stati studiati a fondo e hanno rivelato che in realtà le accuse erano montate ad hoc sulla base di confessioni estorte con la tortura dall'inquisizione francese che a sua volta era stata manipolata da Guillaume de Nogaret, guardasigilli di Filippo il Bello, per permettere al re di impossessarsi degli ingenti averi appartenenti all'ordine del Tempio e per sanare l'enorme debito contratto dallo stesso re di Francia nei confronti dell'ordine stesso. Infatti la legge canonica del tempo prevedeva che chi veniva accusato di eresia perdeva tutti i crediti contratti e tutti i propri averi.

Pitigliano (Pitiglianu o Pitijjanu nel dialetto locale) è un comune italiano di 3 707 abitanti della provincia di Grosseto in Toscana. Il caratteristico centro storico è noto come la piccola Gerusalemme, per la storica presenza di una comunità ebraica, da sempre ben integrata nel contesto sociale che qui ha la propria sinagoga.

Piana degli Albanesi (Hora e Arbëreshëvet in arbëresh, Chiana in siciliano) è un comune italiano di 5 958 abitanti della città metropolitana di Palermo in Sicilia. È situata su un altopiano montuoso e sul versante orientale del monte Pizzuta, prospiciente il lago omonimo. È il centro più importante e noto degli albanesi di Sicilia, nonché il più grande stanziamento arbëreshë, dove da secoli risiede la più popolosa comunità albanese d'Italia. Denominata fino al 1941 Piana dei Greci per il rito greco-bizantino professato dai suoi abitanti, è sede vescovile dell'Eparchia di Piana degli Albanesi, circoscrizione della Chiesa Italo-Albanese, la cui giurisdizione si estende su tutte le chiese insulari di rito orientale. Nel corso dei secoli è stata annoverata fra i maggiori centri attivi e influenti degli italo-albanesi, tutelando e coltivando la memoria storica dell'antica madrepatria. Oltre a essere il fulcro socio-culturale, religioso e politico delle comunità arbëreshe dell'isola, ha mantenuto pressoché intatte le proprie peculiarità etniche d'origine. Nell'età moderna ha ricoperto un ruolo significativo per i moti rivoluzionari e risorgimentali relativi all'unità nazionale d'Italia, ai movimenti regionali dei Fasci siciliani dei lavoratori e alla questione della "Rilindja" nazionale albanese nella lotta di liberazione dal dominio turco-ottomano. Tra il 1944 e il 1945, durata cinquanta giorni, Piana degli Albanesi divenne una Repubblica popolare indipendente. È, inoltre, tristemente nota per la strage di Portella della Ginestra (1947). Contribuì notevolmente al progresso della cultura e della letteratura albanese con una nutrita schiera di intellettuali, avviando un decisivo processo della storia letteraria d'Albania. È considerata il luogo d'origine della letteratura arbëreshe, dove nacque la prima opera albanese della diaspora (1592), e iniziatrice - nei primi anni del ‘600 - della prima scuola europea nella quale si insegnava in lingua albanese. Nel 1903, inoltre, vi fu tenuto il terzo dei Congressi linguistici d'ortografia albanese, dove vennero dibattuti problemi linguistici, letterari e politici e si creò una Società Nazionale Albanese. Dalla cittadina provengono i fondatori delle cattedre di lingua e letteratura albanese di Napoli (1900) e Palermo (1933) e ha sede dal 1945 il Seminario Italo-Albanese, già a Palermo (1734). La sua antica tradizione musicale e canora bizantina fa parte del Registro Eredità Immateriali della Sicilia, istituito dalla Regione Siciliana e riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. L'amministrazione comunale utilizza nei documenti ufficiali anche l'albanese, ai sensi della vigente legislazione che tutela le minoranze etno-linguistiche.

La storia di Siracusa in epoca greca si apre nella seconda metà dell'VIII secolo a.C., con la colonizzazione ellenica. La polis era chiamata dai Greci Syrákousai (in greco antico: Συράκουσαι). Il centro, situato sulla costa sud-orientale della Sicilia, corrisponde all'odierna Siracusa, città italiana capoluogo di provincia. Nata da una colonia di Corinto, la polis in breve tempo crebbe, fondando essa stessa altre colonie in Sicilia. Successivamente vide l'avvicendarsi di numerosi tiranni; tra i principali che la città ebbe si citano: Gelone, il primo tiranno aretuseo proveniente da Gela che dotò la polis di un numeroso esercito e di una tra le flotte più potenti del Mediterraneo; Dionisio I di Siracusa, considerato come il prototipo del potere assoluto, portò la polis ad una grande espansione fondando colonie persino in Adriatico; Agatocle, fu il primo tiranno a prendere il nominativo di Re, e infatti egli è ricordato per essersi titolato Re di Sicilia e Re d'Africa; infine Gerone II, il tiranno che ad un certo punto instaurò un governo quasi democratico, guidando Syrakousai nel difficile periodo in cui Roma iniziò la conquista della Sicilia. Ma Syrakousai non conobbe solo la Tirannide, essa infatti visse anche momenti di Repubblica, che non fermarono comunque i conflitti bellici che si ritrovò ad affrontare, come quello con Ducezio Re dei Siculi e la sua synteleia. Inoltre fu il principale teatro dell'epico scontro avvenuto con Atene, che durante la guerra del Peloponneso attaccò la polis siceliota con l'intento di conquistarla, ma i suoi piani fallirono, anche grazie all'alleanza che Syrakousai strinse con Sparta. La polis visse oltre mezzo millennio da protagonista del suo tempo, fino alla conquista da parte di Roma, avvenuta nel 212 a.C. dopo un lungo assedio. Fu una delle ultime poleis di Sicilia a cadere sotto il dominio romano. Tra i suoi abitanti illustri, va ricordato Archimede, matematico antico siracusano che con le sue geniali invenzioni e scoperte diede il suo contributo fondamentale al corso della storia scientifica. Gli storici sono concordi nell'affermare che Syrakousai fu la più grande metropoli del mondo greco antico.

Le Alpi Apuane sono una catena montuosa situata nel nord-ovest della Toscana, facente parte del Subappennino toscano e delimitata a nord-ovest dal fiume Magra (Lunigiana), a est dal fiume Serchio (Garfagnana, Mediavalle e Piana di Lucca) e a sud-ovest dalla Versilia e dalla Riviera Apuana, interessando parte del territorio delle province di Lucca e Massa-Carrara. Il territorio, corrispondente al loro bacino e storicamente conosciuto anche con il toponimo Apuania, ovvero una parte del territorio della Toscana, dal 1985 è in parte compreso nel Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, che dal 2012 è entrato nella rete dei Geoparchi tutelati dall'UNESCO.

Il berretto frigio o cappello frigio o berretto di Frigia o berretina è un copricapo rosso conico con la punta ripiegata in avanti.