- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il Granducato di Toscana fu un antico Stato italiano esistito per duecentonovanta anni, tra il 1569 e il 1859, costituito con bolla emessa da papa Pio V il 27 agosto 1569, dopo la conquista della repubblica di Siena da parte della dinastia dei Medici, reggitori della Repubblica di Firenze, nella fase conclusiva delle guerre d'Italia del XVI secolo. Fino alla seconda metà del XVIII secolo fu uno stato confederale costituito dal Ducato di Firenze (detto "Stato vecchio") e dallo Stato Nuovo di Siena, in unione personale nel granduca. Il titolo traeva origine da quello del Ducato di Tuscia, poi Marca di Tuscia e quindi Margraviato di Toscana, titolo giuridico di governo del territorio di natura feudale in epoca longobarda, franca e post-carolingia. Dopo l'estinzione della dinastia medicea, nel 1737 subentrò la dinastia degli Asburgo-Lorena, che resse le sorti del granducato sino all'unità d'Italia, pur con l'interruzione dell'epoca napoleonica. Tra il 1801 ed il 1807, infatti, Napoleone Bonaparte occupò la Toscana e l'assegnò alla casata dei Borbone-Parma col nome di regno d'Etruria. Col crollo dell'impero napoleonico nel 1814, venne restaurato il granducato. Nel 1859 la Toscana venne occupata dalle truppe del regno di Sardegna e divennero note col nome di Province dell'Italia Centrale. La Toscana venne formalmente annessa al regno sardo nel 1860, come parte del processo di unificazione nazionale, con un referendum popolare che sfiorò il 95% dei si.

Un aspetto molto importante della cultura d'Abruzzo è dato proprio dal folclore e dalle varie tradizioni di origine popolare riguardo feste patronali o rievocazioni di fatti storici, assai differenti, sia dal punto di vista evocativo, sia da quello prettamente etno-antropologico. Tra queste ricorrenze, al livello religioso le più famose sono la Perdonanza Celestiniana all'Aquila, la festa dei serpari di Cocullo, mentre importanti rievocazioni sono la Madonna che Scappa a Sulmona e la Processione del Venerdì santo di Chieti.

La Sicilia (AFI: /siˈʧilja/; Sicilia in siciliano, Səcəlia in galloitalico di Sicilia, Siçillja in arbëresh, Σικελία in neogreco), ufficialmente denominata Regione siciliana (e non Regione Sicilia come viene talvolta impropriamente menzionata), è una regione autonoma a statuto speciale di 4 851 833 abitanti, con capoluogo Palermo. Il territorio della regione è costituito quasi interamente dall'isola omonima, la più grande isola dell'Italia e del Mediterraneo, nonché la 45ª isola più estesa nel mondo, bagnata a nord dal Mar Tirreno, a ovest dal Canale di Sicilia, a sud-ovest dal Mar di Sicilia, a sud-est dal canale di Malta, a est dal Mar Ionio e a nord-est dallo stretto di Messina che la separa dalla Calabria, con la parte rimanente che è costituita dagli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi e delle Pelagie e dalle isole di Ustica e Pantelleria. È la regione più estesa d'Italia, la quarta per popolazione (dopo Lombardia, Lazio e Campania), e il suo territorio è ripartito in 390 comuni a loro volta costituiti in tre città metropolitane (Palermo, Catania e Messina) e sei liberi Consorzi comunali. Le più antiche tracce umane nell'isola risalgono al 20.000 a.C. circa. In era preistorica fiorirono le culture dette di Stentinello, di Castelluccio, di Thapsos, e da qualche decennio è stata indiziata anche una "cultura" dei dolmen. Popoli provenienti dal Medioriente e da ogni parte d'Europa vi s'insediarono nei vari millenni, stratificandosi e fondendosi coi popoli autoctoni. Si ricordino i Sicani che in parte possono essere definiti come i discendenti dei primi abitatori dell'isola, i Siculi e gli Elimi. L'VIII secolo a.C. vide la Sicilia colonizzata dai Fenici e soprattutto dai Greci, nei successivi 600 anni si verificò l'ascesa della grande potenza di Siracusa che con i Tiranni Gerone I e Dionisio I unificò sotto il proprio controllo, in una sorta di monarchia, tutta la Sicilia posta ad est del fiume Salso, inclusi pure molti centri abitati dai Siculi. Il successivo regno siceliota agatocleo, nel periodo della sua massima espansione, aveva come confine occidentale il Fiume Platani, estendendosi sulla parte orientale della Sicilia; su Gela, su Akragas e sul suo circondario; su Selinunte; sui territori dei Siculi e dei Sicani (stanziati nell'interno), su Reghion, Locri e sull'estremità meridionale della Calabria. Solo l'estremità occidentale della Sicilia rimaneva in mano ai Cartaginesi che controllavano le città di Lilibeo, Drepanon e Panormo, e agli Elimi, loro alleati. Durante questa lunga fase storica la Sicilia fu campo di battaglia delle guerre greco-puniche e poi delle romano-puniche. L'isola fu poi assoggettata dai Romani e divenne parte dell'impero fino alla sua caduta nel V secolo d.C.. Fu quindi terra di conquista e, durante l'Alto Medioevo, conquistata da Vandali, dagli Ostrogoti, dai Bizantini, dagli Arabi, che ne ripristinarono dopo secoli l'indipendenza, istituendo l'Emirato di Sicilia, e dai Normanni con questi ultimi che fondarono il Regno di Sicilia, che durò dal 1130 al 1816; dopo la breve parentesi degli Angioini, con la rivolta del vespro, nel 1282, tornò indipendente sotto la denominazione di Regno di Trinacria. L'isola poi divenne un vicereame di Spagna, passò brevemente ai Savoia e all'Austria e, infine, nel XVIII secolo, ai Borbone, sotto i quali, unito il regno di Sicilia al regno di Napoli, sorse nel 1816 il Regno delle Due Sicilie. La Sicilia fu unita allo Stato italiano nel 1860 con un plebiscito, in seguito alla spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi durante il Risorgimento. A partire dal 1946 la Sicilia è divenuta regione autonoma e dal 1947 ha nuovamente un proprio parlamento, l'Assemblea regionale siciliana o ARS, istituita ancor prima della nascita della Repubblica italiana.

La Rai − Radio televisione italiana S.p.A. (spesso abbreviato in Rai o RAI), è il primo polo televisivo ed è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia. È una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, il quinto gruppo televisivo del continente. È nata nel 1924 con il nome di Unione radiofonica italiana, che poi divenne Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (EIAR) dal 1927 al 1944, per poi essere rinominata RAI dalle autorità post belliche.

Il presepe genovese è, fra i molti delle varie città italiane, quello che - assieme al presepe napoletano ed a quello bolognese - gode di maggior prestigio vantando antiche e consolidate tradizioni, tanto da aver dato vita, nel Settecento, ad una vera e propria scuola. A tale scuola è attribuito notevole valore, oltre che per l'antico radicamento sul territorio di numerose botteghe artigiane, nelle quali venivano realizzate le prime figurine per la sacra rappresentazione, soprattutto per la minuzia e la pregevolezza dei materiali usati (dal legno alla ceramica, ma, anche, alla carta adoperata per produrre raffinate sagome disegnate) con cui - soprattutto nel passato - venivano rifinite nei minimi particolari le statuine (vestimenti, particolari dei volti, ecc.) destinate a prendere vita sotto una rigorosa volta celeste. Della rappresentazione della Natività di Gesù Cristo nel capoluogo ligure - spesso definita con il nome alternativo di presepio - si ha notizia a partire dal XVII secolo quando già era attiva a Santa Maria di Castello una Compagnia del Santo Presepio ed alcune figure in legno destinate alla chiesa di San Giorgio venivano commissionate all'intagliatore Matteo Castellino. Dalle origini, per consolidare una tradizione che a Genova sarà ancora molto sentita nei secoli seguenti, occorrerà attendere però circa ancora un centinaio di anni: dal secolo dello splendore, il Settecento, la riproduzione della grotta di Betlemme con tutti i suoi protagonisti - attori di uno degli eventi più importanti della cristianità - non avviene più soltanto nelle chiese ma anche nelle case di patrizi e borghesi, dando vita, così, al moltiplicarsi delle botteghe artigiane specializzate nell'intaglio del legno.

Napoli (AFI: /ˈnapoli/ ; Napule in napoletano, pronuncia [ˈnɑːpulə] o [ˈnɑːpələ]) è un comune italiano di 944 148 abitanti, terzo in Italia per popolazione, capoluogo della regione Campania, dell'omonima città metropolitana e centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa. Fondata dai cumani nell'VIII secolo a.C., fu tra le città più importanti della Magna Grecia e giocò un notevole ruolo commerciale, culturale e religioso nei confronti delle popolazioni italiche circostanti. Dopo il crollo dell'Impero romano, nell'VIII secolo la città formò un ducato autonomo indipendente dall'Impero bizantino; in seguito, dal XIII secolo e per più di cinquecento anni, fu capitale del Regno di Napoli; con la Restaurazione divenne capitale del Regno delle Due Sicilie sotto i Borbone fino all'Unità d'Italia. Sede della Federico II, la più antica università del mondo ad essere nata attraverso un provvedimento statale, ospita, altresì, l'Orientale, la più antica università di studi sinologici e orientalistici del continente, e la Nunziatella, una delle più antiche accademie militari al mondo, eletta patrimonio storico e culturale dei Paesi del Mediterraneo da parte dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Luogo d'origine della lingua napoletana, ha rivestito e riveste tuttora un forte peso in numerosi campi del sapere, della cultura e dell'immaginario collettivo. Protagonista dell'umanesimo e centro illuminista di livello europeo, è stata a lungo un punto di riferimento globale per la musica classica e l'opera attraverso la scuola musicale napoletana, dando tra l'altro origine all'opera buffa.Città dall'imponente tradizione nel campo delle arti figurative, che affonda le proprie radici nell'età classica, ha dato luogo a movimenti architettonici e pittorici originali, quali il rinascimento napoletano e il barocco napoletano, il caravaggismo, la scuola di Posillipo ed il liberty napoletano, nonché ad arti minori ma di rilevanza internazionale, quali la porcellana di Capodimonte ed il presepe napoletano.È all'origine di una forma distintiva di teatro, di una canzone di fama mondiale e di una peculiare tradizione culinaria che comprende alimenti che assumono il ruolo di icone globali, come la pizza napoletana, e l'arte dei suoi pizzaioli che è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità.Nel 1995 il centro storico di Napoli è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità, per i suoi monumenti, che testimoniano la successione di culture del Mediterraneo e dell'Europa. Nel 1997 l'apparato vulcanico Somma-Vesuvio è stato eletto dalla stessa agenzia internazionale (con il vicino Miglio d'Oro, in cui ricadono anche i quartieri orientali della città) tra le riserve mondiali della biosfera.

Un aspetto fondamentale del senso di identità e di appartenenza che anima la cultura locale dell'Umbria è dato dalle manifestazioni dotate di un buon livello di spettacolarità, più o meno conosciute e importanti, ma comunque connotate da un preciso orientamento verso un passato tradizionale. Alcune di queste manifestazioni sono rievocazioni storiche e vogliono attrarre l'attenzione e la curiosità dei turisti, ma esibiscono anche forti elementi di coinvolgimento da parte dei ceti popolari. Altre, invece, sono vere e proprie manifestazioni folcloristiche che si tramandano da secoli, tanto che, una di esse, sicuramente la più importante, la Festa dei Ceri, va a costituire anche il simbolo della regione Umbria.

La bandiera d'Italia, conosciuta anche, per antonomasia, come il Tricolore, è il vessillo nazionale della Repubblica Italiana. È una bandiera a tre colori composta, partendo dall'asta, da verde, bianco e rosso, colori nazionali dell'Italia, a tre bande verticali di eguali dimensioni, così definita dall'articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nº 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947. La legge ne regolamenta utilizzo ed esposizione, tutelandone la difesa e prevedendo il reato di vilipendio della stessa; ne prescrive altresì l'insegnamento nelle scuole insieme agli altri simboli patri italiani. Alla bandiera italiana è dedicata la Festa del Tricolore, istituita dalla legge nº 671 del 31 dicembre 1996, che si tiene ogni anno il 7 gennaio. Questa celebrazione commemora la prima adozione ufficiale del tricolore come bandiera nazionale da parte di uno Stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana, che avvenne a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, sulla scorta degli eventi susseguenti alla rivoluzione francese (1789-1799) che propugnò, tra i suoi ideali, l'autodeterminazione dei popoli. I colori nazionali italiani comparvero per la prima volta a Genova su una coccarda tricolore il 21 agosto 1789, anticipando di sette anni il primo stendardo militare verde, bianco e rosso, che venne adottato dalla Legione Lombarda l'11 ottobre 1796. Dopo la data del 7 gennaio 1797 la considerazione popolare per la bandiera italiana crebbe costantemente, sino a farla diventare uno dei simboli più importanti del Risorgimento, che culminò il 17 marzo 1861 con la proclamazione del Regno d'Italia, di cui il tricolore assurse a vessillo nazionale. La bandiera tricolore ha attraversato più di due secoli di storia d'Italia, salutandone tutti gli avvenimenti più importanti.

La cattedrale metropolitana di Santa Maria del Fiore, conosciuta comunemente come duomo di Firenze, è la principale chiesa fiorentina, simbolo della città ed uno dei più famosi d'Italia; quando fu completata, nel Quattrocento, era la più grande chiesa al mondo, mentre oggi è ritenuta la terza in Europa dopo San Pietro a Roma e il Duomo di Milano. Essa sorge sulle fondamenta dell'antica cattedrale di Firenze, la chiesa di Santa Reparata, in un punto della città che ha ospitato edifici di culto sin dall'epoca romana. La costruzione del Duomo, ordinata dalla Signoria fiorentina, inizia nel 1296 e termina dal punto di vista strutturale soltanto nel 1436. I lavori iniziali furono affidati all'architetto Arnolfo di Cambio per poi essere interrotti e ripresi numerose volte nel corso dei decenni (da Giotto, Francesco Talenti e Giovanni di Lapo Ghini). Al completamento della cupola del Brunelleschi seguì la consacrazione da parte di papa Eugenio IV il 24 marzo del 1436. La dedica a Santa Maria del Fiore avvenne in corso d'opera, nel 1412. La pianta del Duomo è composta da un corpo di basilica a tre navate saldato ad un'enorme rotonda triconca che sorregge l'immensa cupola del Brunelleschi, la più grande cupola in muratura mai costruita. Al suo interno è visibile la più grande superficie mai decorata ad affresco: 3600 m², eseguiti tra il 1572-1579 da Giorgio Vasari e Federico Zuccari. Alla base della lanterna in marmo, è presente una terrazza panoramica sulla città posta a 91 metri da terra. La facciata del Duomo in marmi policromi è di epoca moderna, risale infatti al 1887 ad opera di Emilio de Fabris ed è un importante esempio di stile neogotico in Italia. È la cattedrale dell'Arcidiocesi di Firenze e può contenere fino a trentamila persone. Ha la dignità di basilica minore.

Il Regno delle Due Sicilie fu uno Stato sovrano dell'Europa meridionale esistito dal dicembre 1816 al febbraio 1861, ovvero dalla Restaurazione all'Unità d'Italia. Prima della Rivoluzione francese del 1789 e delle successive campagne napoleoniche, la dinastia dei Borbone aveva regnato sui medesimi territori sin dal 1734, ma essi risultavano divisi in due reami distinti: il regno di Napoli e il regno di Sicilia. Un anno dopo il congresso di Vienna e a seguito del trattato di Casalanza, il sovrano Ferdinando di Borbone, che prima d'allora assumeva in sé la corona napoletana (al di qua del Faro) come Ferdinando IV e quella siciliana (al di là del Faro) come Ferdinando III, riunì in un'unica entità statuale i due reami, attraverso la Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie dell'8 dicembre 1816, a quasi 400 anni dalla prima proclamazione del Regno Utriusque Siciliae da parte di Alfonso V d'Aragona. La capitale era Palermo, secolare sede del Parlamento Siciliano, ma già l’anno successivo (1817) fu spostata a Napoli. Palermo continuò ad essere considerata "città capitale" dell'isola di Sicilia.Il regno ebbe fine con la spedizione dei Mille, la firma dell'armistizio e la resa di Francesco II il 17 febbraio 1861, e la proclamazione del Regno d'Italia il 17 marzo dello stesso anno.

Il balestriere è un tiratore di balestra, arma diffusasi in Europa durante il medioevo. Dapprima fu considerata un'arma ingiusta ed immorale, perché data la sua potenza di tiro anche un umile contadino poteva abbattere un nobile in armatura, e fu persino criticata per questo dalla Chiesa; successivamente la balestra divenne l'arma da lancio più temuta del Medioevo, prima dell'arrivo dell'arco lungo inglese, durante la guerra dei cent'anni. Tutti gli eserciti cristiani si dotarono di corpi di balestrieri, equipaggiati con armature identiche a quelle della fanteria, e protetti durante le fasi di caricamento da un grande scudo chiamato pavese, retto da un portascudo chiamato pavesaro, in genere un giovane. Era importantissimo considerare il fattore terreno, prima di schierare un corpo di balestrieri: la balestra infatti pur avendo una invidiabile gittata, richiede tempo per essere caricata, ed inoltre il suo tiro è di tipo lineare, e non parabolico, cosa che impediva ai balestrieri di tirare oltre degli ostacoli per colpire un nemico, a differenza dell'arco. Oltre la celebre scuola francese, furono celebri in Italia i balestrieri genovesi, quelli pisani e quelli lucchesi soprattutto per il loro contributo alla prima crociata. Nel corso del XV secolo, si affermò molto anche la scuola dei balestrieri di Gubbio e di Sansepolcro, che da allora celebrano il Palio della Balestra. Si ebbero corpi di balestrieri a piedi e a cavallo. Durante il Rinascimento, i balestrieri a cavallo venivano spesso usati come guardia personale dei Signori locali. Famosi furono i balestrieri a guardia di Federico da Montefeltro: élite della Compagnia Feltria (l'esercito dei Montefeltro), erano cavalieri armati di balestra ed erano chiamati "corazze del Duca". Nelle antiche marine da guerra, i balestrieri formavano la guarnigione militare della galea, e in caso di battaglia erano aiutati da tutti gli uomini liberi dai servizi essenziali della nave. In tempo di guerra, ogni galea genovese doveva imbarcarne almeno quattro, i quali erano esentati dai doveri di bordo.

La balestra è un'arma da lancio costituita da un arco di legno, corno, o acciaio e nei tempi moderni anche con materiali più adatti come fibra di carbonio o alluminio anodizzato per un migliore rapporto peso/resistenza, da una calciatura (fusto) denominata teniere e destinata al lancio di quadrelli, frecce, strali, bolzoni, palle o dardi. La corda viene bloccata da un meccanismo chiamato noce. Lo scatto avveniva facendo pressione su una sorta di grilletto chiamato chiave oppure, nei modelli più antichi, abbassando un piolo. La corda veniva tesa grazie a un meccanismo a gancio chiamato crocco oppure, nei modelli più sofisticati, a un martinetto.

Massa Marittima è un comune italiano di 8 278 abitanti della provincia di Grosseto in Toscana. Centro principale dell'area delle Colline Metallifere grossetane, è membro dell'Unione di comuni montana Colline Metallifere. Come località turistica maremmana ha ottenuto importanti riconoscimenti per la qualità ambientale.

Campofòrmido (Cjampfuarmit in friulano), già noto con la dizione veneta Campoformio, è un comune italiano di 7 872 abitanti in Friuli-Venezia Giulia.

Modugno (Medùgne in dialetto locale) è un comune italiano di 37 835 abitanti della città metropolitana di Bari in Puglia. Posto nell'immediato entroterra barese, pochi chilometri a sud-ovest dal capoluogo, a partire dagli anni sessanta, con la costruzione della zona industriale di Bari che occupa la parte nord del territorio comunale, ha sostituito la tradizionale vocazione agricola per diventare un centro manifatturiero caratterizzato da un rapido sviluppo economico e demografico. Il 7 gennaio 2010, con un decreto, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito a Modugno il titolo di città.

Il Balestro del Girifalco, è una delle maggiori rievocazioni storiche medievali della Toscana, che si svolge a Massa Marittima. Consiste in una gara di tiro al bersaglio (detto Corniolo o Tasso e fissato su un grande ritratto del Girifalco) con la Balestra antica all'italiana. Salvo edizioni straordinarie, in occasione di fatti ed eventi di grande risonanza nazionale e/o mondiale, il Balestro del Girifalco si svolge nella piazza del paese due volte all'anno: la quarta domenica del mese di maggio e la seconda domenica d'Agosto. Ogni gara si svolge tra i balestrieri in rappresentanza dei 3 Terzieri in cui è divisa la città, fin dai tempi del libero comune. La rievocazione storica, conta la presenza di circa 150 figuranti, abbigliati con preziosi costumi medievali in velluto, tra i quali spiccano le rappresentanze del Libero Comune e delle antiche istituzioni massetane, quelli dei tre Terzieri e gli sbandieratori della Compagnia Sbandieratori e Musici Massetani, che si esibiscono prima dell'inizio della competizione, che si svolge nella stupenda cornice della duecentesca Piazza Garibaldi, di fronte al celeberrimo Duomo di Massa Marittima. I tre terzieri sono: Cittanuova (con i colori bianco, rosso e verde), Cittavecchia (con i colori bianco, nero e giallo) e Borgo (con i colori giallo oro, blu e rosso). Ogni Terziere è rappresentato da 8 balestrieri, cosicché alla sfida partecipano ben 24 balestrieri.

La pagina illustra le maggiori feste e tradizioni popolari sacre celebrate in Abruzzo, nel calendario liturgico di tutto l'anno, partendo da fine dicembre, dal periodo del Natale, fino alle ricorrenze dell'8 dicembre, all'Immacolata Concezione, e alle celebrazioni di San Nicola di Bari. Diversi sono stati i folkloristi e i demologi abruzzesi e non che si sono occupati dai catalogare, raccogliere e commentare le tradizioni dell'Abruzzo, partendo da Antonio De Nino, Gennaro Finamore, Vincenzo Balzano, Giovanni Pansa, poi Alfonso Maria Di Nola, Giuseppe Profeta, Francesco Verlengia, Emiliano Giancristofaro e infine Maria Concetta Nicolai.

Antonio Gramsci, nome completo, così come registrato nell'atto di battesimo, Antonio Sebastiano Francesco Gramsci (Ales, 22 gennaio 1891 – Roma, 27 aprile 1937), è stato un politico, filosofo, politologo, giornalista, linguista e critico letterario italiano. Nel 1921 fu tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, divenendone esponente di primo piano e segretario dal 1924 al 1927, ma nel 1926 venne ristretto dal regime fascista nel carcere di Turi. Nel 1934, in seguito al grave deterioramento delle sue condizioni di salute, ottenne la libertà condizionata e fu ricoverato in clinica, dove trascorse gli ultimi anni di vita. Considerato uno dei più importanti pensatori del XX secolo e tra i massimi esponenti del marxismo occidentale, nei suoi scritti, tra i più originali della tradizione filosofica marxista, Gramsci analizzò la struttura culturale e politica della società. Elaborò in particolare il concetto di egemonia, secondo il quale le classi dominanti impongono i propri valori politici, intellettuali e morali a tutta la società, con l'obiettivo di saldare e gestire il potere intorno a un senso comune condiviso da tutte le classi sociali, comprese quelle subalterne.

Via del Nazareno e a sua volta largo del Nazareno è una strada di Roma che parte da via del Bufalo angolo via Sant'Andrea delle Fratte e termina in via del Tritone, nel rione Trevi.

Palio del drappo verde, conosciuto anche come palio di Verona, è un palio che si svolge a Verona. Istituito circa 800 anni fa, nel 1208, rappresenta la corsa organizzata più antica del mondo. Nel 1796, per via dell'inizio della dominazione francese, vi fu l'ultimo palio, sino alla ripresa nel 2008 in occasione dei festeggiamenti per l'anniversario dagli 800 anni dalla sua nascita, e che rappresenta la 591ª edizione.

Le tradizioni del Cilento sono il complesso di usi e costumi antichi della terra cilentana. Rientra in questa definizione un patrimonio folkloristico ricco di modi di dire, motti, proverbi, credenze popolari, canti e religiosità.

Venafro (Venafrë in dialetto locale) è un comune italiano di 11 209 abitanti della provincia di Isernia, in Molise. È la quarta città della regione per popolazione. Ha origini molto antiche, risalenti al popolo italico dei Sanniti, dove nel III secolo a.C. combatterono aspramente contro Roma durante le guerre sannitiche. Nell'89 a.C. Venafrum fu teatro di uno scontro decisivo contro Roma dove guerreggiò il gruppo dei popoli della "Lega italica", nella cosiddetta "Guerra sociale". Nel Medioevo, fu invasa dai Longobardi, e divenne dal VI secolo sede di una diocesi, nonché importante centro di passaggio da Molise e Abruzzo per Napoli. Dal XV secolo fu di proprietà della famiglia Pandone, che contribuì alla ripresa economica del centro. Nel 1860 ospitò Vittorio Emanuele II in viaggio per l'incontro con Giuseppe Garibaldi. Il centro storico si presenta sotto aspetto di borgo fortificato lungo la scarpata della montagna, distante dall'antico centro romano, identificato nella zona dell'anfiteatro. Il punto più alto del borgo è il Castello Pandone, mentre la Cattedrale, seguendo lo schema delle antiche città normanno-longobarde, si trova fuori le mura. L'assetto urbanistico è molto preciso, scandito da cardo e decumano, e risente dell'influsso architettonico del barocco napoletano. Presso il centro si trovano altri due monumenti importanti: il cimitero militare francese di guerra, e il convento di San Nicandro, divenuto santuario già ai tempi della visita di Padre Pio nei primi anni del '900, necessitando di cure mediche per le sue malattie.

Il folclore romagnolo può essere definito come l'insieme delle pratiche tradizionali condivise dagli abitanti della Romagna, che sono entrate stabilmente a far parte della sua cultura materiale, orale e simbolica: Cultura materiale: dimore rurali, artigianato, vita agricola e marinara; Cultura orale: canti delle stagioni, orazioni, insieme ai gesti e alle danze che li accompagnano. Cultura simbolica: personaggi mitologici, santi protettori.Il più importante trattato di indagine (e forse anche il primo per completezza in Italia) sul folclore romagnolo lo si deve al forlivese Michele Placucci, con l'opera intitolata Usi e pregiudizj de' contadini della Romagna. Operetta serio-faceta (1818). Placucci scriveva che i contadini romagnoli usavano mangiare fave "nell'anniversario dei morti" (cioè il 2 novembre), perché comunemente si riteneva che questa pianta avesse il potere di rafforzare la memoria, così che nessuno dimenticasse i propri defunti. Altra tradizione riportata dal Placucci è quella di confezionare il ripieno dei cappelletti privo di carne. Ma il trattato del Placucci non è il più antico: nel 1778 il sacerdote riminese Giovanni Antonio Battarra pubblicò a Roma un'opera denominata Pratica agraria, in cui indagava sugli usi, le credenze e le tradizioni dei contadini romagnoli. Parliamo quindi di una società del passato, in cui la maggior parte della popolazione non era alfabetizzata e svolgeva un'attività agricola di sussistenza. Oggi, in Romagna, il folclore viene mantenuto vivo da benemerite associazioni culturali: alcune raccolgono e catalogano le cante romagnole, altre fanno rivivere la magia della spanocchiata e della sfujareja; altre ancora organizzano vere e proprie sagre che durano dai due ai sette giorni. Tali manifestazioni non sono da confondere con le "Feste medievali" e simili, che sono invece una moda del nostro tempo.

La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio è un programma televisivo italiano inventato da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni, in onda in radio dal 1968 al 1977 e in televisione dal 1986. Su Canale 5 la trasmissione è stata condotta dal 1986 al 1997 da Corrado, dal 2002 al 2009 da Gerry Scotti e nel 2011 da Flavio Insinna. Nel 2018, a cinquant'anni dalla prima edizione radiofonica, il programma è ritornato in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti.

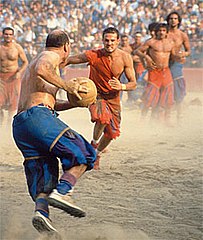

Il calcio storico fiorentino, conosciuto anche col nome di calcio in livrea o calcio in costume, è una disciplina sportiva che riecheggia un gioco che in latino era chiamato harpastum. Consiste in un gioco a squadre che si effettua con un pallone gonfio d'aria e da molti è considerato come il padre del gioco del calcio, anche se almeno nei fondamentali ricorda molto più il rugby.

San Mauro Pascoli (San Mevar in romagnolo, fino al 1932 San Mauro di Romagna) è un comune italiano di 12 062 abitanti della provincia di Forlì-Cesena, situato a circa 40 chilometri ad est del capoluogo, Forlì, e a 18 km da Cesena. Nel 1932 avvenne il cambiamento del nome in onore del poeta Giovanni Pascoli, che vi era nato nel 1855.