- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Madama Butterfly è un'opera in tre atti (in origine due) di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, definita nello spartito e nel libretto "tragedia giapponese" e dedicata alla regina d'Italia Elena di Montenegro. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro alla Scala di Milano, il 17 febbraio 1904, della stagione di Carnevale e Quaresima.

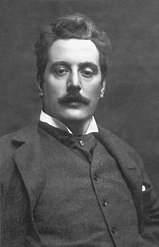

Giacomo Puccini (Lucca, 22 dicembre 1858 – Bruxelles, 29 novembre 1924) è stato un compositore italiano, considerato uno dei maggiori e più significativi operisti della storia musicale. Le sue prime composizioni erano radicate nella tradizione dell'opera italiana del tardo XIX secolo. Tuttavia, successivamente, Puccini sviluppò con successo il suo lavoro in una direzione personale, includendo alcuni temi propri del Verismo musicale, un certo gusto per l'esotismo e studiando l'opera di Richard Wagner sia sotto il profilo armonico che orchestrale e per l'uso della tecnica del leitmotiv. Ricevette la formazione musicale presso il conservatorio di Milano, sotto la guida di maestri come Antonio Bazzini e Amilcare Ponchielli, dove fece amicizia con Pietro Mascagni. Le opere più famose di Puccini, considerate di repertorio per i maggiori teatri del mondo, sono La bohème (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1903) e Turandot (1926). Quest'ultima non fu completata perché il compositore si spense stroncato da un tumore alla gola poco prima di terminare le ultime pagine (il Maestro era un forte fumatore); l'opera fu poi completata con finali diversi: quello di Franco Alfano (il primo, coevo alla prima assoluta ed ancor oggi più eseguito); successivamente nel XXI secolo per opera di Luciano Berio, abbastanza rappresentato. Non mancano altre proposte e studi di nuovi completamenti.

Lista delle composizioni di Giacomo Puccini (1858 – 1924).

L'ingannatore di Siviglia e il convitato di pietra, o Il seduttore di Siviglia e convitato di pietra, (in spagnolo: El burlador de Sevilla y convidado de piedra) è un'opera teatrale attribuita a Tirso de Molina, scritta nel 1616. È la prima opera in cui figura don Giovanni, e riscontrerà un poderoso successo nella drammaturgia e nell'operistica europea successiva.

L'Orfeo (SV 318), è un'opera di Claudio Monteverdi (la prima in ordine di tempo) su libretto di Alessandro Striggio. Si compone di un prologo («Prosopopea della musica») e cinque atti. È ascrivibile al tardo Rinascimento o all'inizio del Barocco musicale, ed è considerata il primo vero capolavoro della storia del melodramma, poiché impiega tutte le risorse fino ad allora concepite nell'arte musicale, con un uso particolarmente audace della polifonia. Basata sul mito greco di Orfeo, parla della sua discesa all'Ade, e del suo tentativo infruttuoso di riportare la sua defunta sposa Euridice alla vita terrena. Composta nel 1607 per essere eseguita alla corte di Mantova nel periodo carnevalesco, L'Orfeo è uno dei più antichi Drammi per musica a essere tuttora rappresentati regolarmente. Dopo l'anteprima, avvenuta all'Accademia degli Invaghiti di Mantova il 22 febbraio 1607 (con il tenore Francesco Rasi nel ruolo del titolo), la prima è stata il 24 febbraio al Palazzo Ducale di Mantova. In seguito il lavoro fu eseguito nuovamente, anche in altre città italiane, negli anni immediatamente successivi. Lo spartito venne pubblicato da Monteverdi nel 1609 e, nuovamente, nel 1615. In seguito alla morte del compositore (1643), dopo la prima del 1647 al Palazzo del Louvre di Parigi il lavoro non venne più interpretato, e cadde nell'oblio. Si ebbe un revival nel tardo XIX secolo, dovuto ad alcune edizioni e rappresentazioni moderne. All'inizio si trattava di esecuzioni in forma di concerto, senza parte scenica, organizzate da istituti e società musicali. Nel 1904 viene eseguito in concerto nel Conservatoire de Paris diretto da Vincent d'Indy nella versione francese e nel 1909 in concerto nel Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nella revisione di Giacomo Orefice. Ma a partire dalle prime messa in scena (la prima al Teatro La Fenice di Venezia nel 1910 diretta da Guido Carlo Visconti di Modrone con Giuseppe Kaschmann, portata anche al Teatro Comunale di Bologna, la prima al Grand Théâtre de Monte Carlo con Elvira de Hidalgo, a Parigi nel 1911, la première negli Stati Uniti al Metropolitan Opera House di New York del 1912 e la prima al Teatro San Carlo di Napoli del 1920), il lavoro iniziò a trovare posto nei teatri d'opera. Nel Regno Unito la première è stata in concerto all'Institut français di Londra nel 1924. Al Teatro dell'Opera di Roma la prima è nel 1934 diretta da Tullio Serafin con Gabriella Gatti, Cloe Elmo, Alessio De Paolis e Benvenuto Franci, al Teatro alla Scala di Milano nel 1935 diretta da Gino Marinuzzi (1882-1945) nella revisione di Ottorino Respighi, al Teatro Verdi (Trieste) nel 1943 diretta da Franco Capuana, nel Teatro Comunale di Firenze nel 1949 diretta da Antonio Guarnieri con Miriam Pirazzini, Fedora Barbieri, Petre Munteanu, Rolando Panerai, Giulio Neri e Mario Petri (alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi), nel Giardino di Boboli nel 1959 con Giuseppe Valdengo, nel 1968 nel George Square Theatre di Edimburgo per l'Edinburgh University Opera Club e nel Palazzo Ducale di Venezia con Oralia Domínguez, Franca Mattiucci e Ruggero Raimondi, nel 1971 al Festival di Salisburgo con Giorgio Zancanaro e i Wiener Philharmoniker e nel 1984 nel Palazzo Vecchio diretta da Roger Norrington e nel Palazzo Pitti con Gloria Banditelli e Angelo Nosotti. Dopo la seconda guerra mondiale, le nuove versioni dell'opera iniziarono a presentare l'uso di strumenti d'epoca, per perseguire l'obiettivo di una maggiore autenticità. Vennero quindi pubblicate molte nuove registrazioni e L'Orfeo divenne via via sempre più popolare. Nel 2007 il quarto centenario della prima venne celebrato con numerose rappresentazioni in tutto il mondo. Nel 2009 va in scena alla Scala diretta da Rinaldo Alessandrini con Roberta Invernizzi, Sara Mingardo e Robert Wilson, di cui esiste un video trasmesso da Rai 5. Nella partitura pubblicata Monteverdi elenca circa 41 strumenti da impiegare nell'esecuzione. Lo spartito include (oltre a monodie a una, due o tre voci con basso non cifrato, cori a cinque voci con basso non cifrato, ecc.) pezzi per cinque, sette o otto parti, nelle quali gli strumenti da utilizzare sono a volte citati (ad esempio: «Questo ritornello fu suonato di dentro da un clavicembalo, duoi chitarroni e duoi violini piccoli alla francese»). Tuttavia, nonostante le indicazioni sulla partitura, ai musicisti dell'epoca era concessa una notevole libertà di improvvisare (questa permissività non si riscontra nei lavori più maturi di Monteverdi). Pertanto ogni rappresentazione dell'Orfeo è differente dalle altre, oltre che unica e irripetibile.

Il barbiere di Siviglia o La precauzione inutile (Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile) è una commedia di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Rappresentata per la prima volta nel 1775, propone una satira lieve ma efficace dell'ottimismo della classe borghese in ascesa prima della rivoluzione, nello stile tipico del drammaturgo francese. Assieme a Il matrimonio di Figaro (proibito nel 1783, ma andato in scena l'anno successivo) e al meno famoso La madre colpevole (1792) costituisce una trilogia basata sullo stesso gruppo di personaggi. Dalla fortunata commedia di Beaumarchais furono ricavate numerose riduzioni operistiche. La più celebre è Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

Nella mitologia greca, Euridice (pronuncia: /euri dit e/; oppure, alla latina, /eu ridit e/; in greco antico: , Euryd k ) una ninfa delle Amadriadi.

E lucevan le stelle è una aria per tenore dell’opera Tosca di Giacomo Puccini. Il primo tenore a cantarla è stato Emilio De Marchi nel 1900.

Don Giovanni Tenorio (in spagnolo Don Juan Tenorio) un famoso personaggio del teatro e della letteratura Europea. Comparso per la prima volta nel 1632 nella commedia di Tirso de Molina L'ingannatore di Siviglia e il convitato di pietra (titolo originale El Burlador de Sevilla y convidado de piedra), stato poi ripreso da Moli re nel 1665 con la tragicommedia Don Giovanni o Il convitato di pietra alla quale si ispirato il coreografo Gasparo Angiolini per realizzare nel 1761 il balletto pantomimo Don Juan ou Le festin de pierre, in collaborazione con Christoph Willibald Gluck per la musica e Ranieri de' Calzabigi per il libretto. Il personaggio stato poi reso celebre dall'opera lirica Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart (1787) e in seguito riutilizzato da vari autori nel teatro e nella letteratura: Carlo Goldoni, Lord Byron, Aleksandr Sergeevi Pu kin, Jos Zorrilla, Jos de Espronceda o ancora Jos Saramago e Jacinto Grau Delgado. In italiano e in spagnolo il termine dongiovanni usato oggi come sinonimo di donnaiolo, sciupafemmine, con la stessa accezione del termine Casanova.