- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Christiane Vera Felscherinow, nota anche con lo pseudonimo di Christiane F. (Amburgo, 20 maggio 1962), è una scrittrice e musicista tedesca, autrice con i giornalisti Kai Hermann e Horst Rieck del libro Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (tradotto in italiano con il titolo Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino), pubblicato per la prima volta come allegato alla rivista tedesca Stern. Il racconto autobiografico, che descrive con particolare realismo il trasloco a sei anni dalla campagna di Amburgo al sobborgo berlinese di Gropiusstadt, l'infanzia difficile, la tossicodipendenza e la prostituzione iniziate fin dalla prima adolescenza, destò molto scalpore in tutto il mondo; il libro fu tradotto in molte lingue e diventò un controverso simbolo per la generazione che più di tutte fu vittima dell'eroina. Il libro, il cui titolo italiano appare inappropriato in quanto Bahnhof Zoo è una stazione della metropolitana di Berlino e non un giardino zoologico, nasce da una serie di interviste che i giornalisti sostennero nel corso del 1978 per due mesi con la Felscherinow, imputata e testimone in un processo conclusosi nel giugno del 1978 con la condanna per detenzione di droga e ricettazione. Il processo si riferiva a un procedimento d'accusa depositato presso il tribunale di Berlino nel luglio del 1977. Al termine del processo la condanna fu sospesa con la condizionale, in quanto all'epoca dei fatti l'imputata era minorenne. Nel 1981 ne fu tratto il film Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino (Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo), con la regia di Uli Edel e la colonna sonora di David Bowie. Il libro e il film ottennero un grande successo, rendendo Christiane famosa in Germania e in tutto il mondo occidentale.

Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo è la colonna sonora del film Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino del 1981, ed è composta interamente da canzoni di David Bowie registrate tra il 1975 e il 1978, anni in cui è ambientato il film, la colonna sonora è stata prodotta anche da David Bowie.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino (Wir Kinder vom Bahnhof Zoo) è un libro pubblicato nel 1978 dai giornalisti K. Hermann e H. Rieck e dalla protagonista Christiane Vera Felscherinow. Il racconto autobiografico descrive con particolare realismo il trasloco a sei anni dalla campagna di Amburgo al sobborgo berlinese di Gropiusstadt, l'infanzia difficile, il padre violento e la separazione dei genitori, l'iniziazione alle droghe dapprima in un oratorio protestante, poi nella discoteca berlinese Sound. Seguono i primi innamoramenti, le prime amicizie e la caduta nel tunnel della tossicodipendenza e della prostituzione.

Natja Brunckhorst (Berlino, 26 settembre 1966) è un'attrice e sceneggiatrice tedesca.

Il Muro di Berlino (in tedesco: Berliner Mauer, nome ufficiale: Antifaschistischer Schutzwall, in italiano: "barriera di protezione antifascista") fu un sistema di fortificazioni attivo dal 1961 al 1989, eretto da parte del governo della Germania dell'Est per impedire la libera circolazione delle persone verso la Germania dell'Ovest. Per "Muro di Berlino" si intende, più comunemente, il lungo sistema di recinzione in calcestruzzo armato, di 156 km, alto 3,6 metri, che cingeva la parte occidentale della città di Berlino, filoccidentale e appartenente alla giurisdizione della Germania Ovest, ampia circa 480 km² e comunemente detta Berlino Ovest, all'interno della stessa città, capitale della Germania Est, quest'ultima comunemente detta Berlino Est.

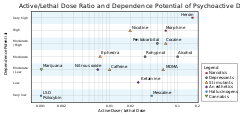

Per dipendenza si intende un'alterazione del comportamento che da semplice o comune abitudine diventa una ricerca esagerata e patologica del piacere attraverso mezzi o sostanze o comportamenti che sfociano nella condizione patologica. L'individuo dipendente tende a perdere la capacità di un controllo sull'abitudine.Il DSM-V e l’ICD-10, i testi di riferimento internazionale per la diagnosi psichiatrica, indicano il segno cardinale della dipendenza nell’uso compulsivo di una sostanza a dispetto della consapevolezza delle conseguenze negative, in sostanza la perdita del controllo volontario del comportamento. Gli eccezionali avanzamenti delle neuroscienze hanno portato a far luce su alcuni dei meccanismi cerebrali correlati alle dipendenze. Il modello di spiegazione neurobiologico della dipendenza sembra corroborato da risultati sperimentali sui modelli animali, e anche dai numerosi reperti ottenuti con le nuove tecniche di visualizzazione in vivo delle funzioni del cervello umano, come la PET e la risonanza magnetica funzionale. Questi strumenti di indagine sembrano rilevare specifiche alterazioni funzionali e anche strutturali, per questo croniche, nel sistema nervoso centrale dei soggetti dipendenti. Per queste ragioni, la dipendenza come malattia è concettualizzata come una patologia cronica del cervello. Il modello concettuale della dipendenza come malattia cronica del cervello, è esemplarmente illustrato da un citatissimo lavoro di Alan Leshner uscito nel 1997 su Science. All’epoca direttore del National Institute on Drug Abuse statunitense – il più grande ente mondiale per lo studio e l’intervento sulle tossicodipendenze - Leshner scriveva che nei soggetti vulnerabili l’uso prolungato di sostanze modifica le strutture e le funzioni del sistema nervoso centrale facendo scattare “un interruttore metaforico nel cervello” che porta alla “condizione di dipendenza, caratterizzata dalla ricerca e dall’uso compulsivo”. L'idea della dipendenza come malattia cronica del cervello ad andamento recidivante presenta tuttavia alcune serie incongruenze, come il fatto che molto spesso gli individui superano questa condizione senza ricorrere a cure, oppure che l'azione stessa delle sostanze psicoattive e la loro capacità di indurre dipendenza sono modulate da numerosi fattori di tipo psicologico e sociale. La dipendenza clinica da più sostanze o comportamenti in contemporanea o in sostituzione di uno di essi, in un preciso schema ricorrente e a lungo tempo, prende il nome di polidipendenza.

Cuore è un romanzo per ragazzi scritto da Edmondo De Amicis a Torino, strutturato a episodi separati e pubblicato, per la prima volta, dalla casa editrice milanese Treves nel 1886. Il libro ha la forma di un diario fittizio di un ragazzo di terza elementare che racconta lo svolgersi del proprio anno scolastico 1881-1882 dal 17 ottobre al 10 luglio: ogni capitolo riporta la data del giorno e un titolo riferito al tema trattato.Il libro ebbe enorme successo tra il pubblico sia in Italia che all'estero con numerosissime ristampe e traduzioni. Il libro ha «ispirato oltre trenta tra scritture e rifacimenti», in più a tutte le opere di ogni genere ispirate a esso.

Il cinema italiano è attivo sin dall'epoca dei fratelli Lumière. I primi filmati risalgono al 1896 e sono stati realizzati nelle principali città della penisola. Questi brevi esperimenti incontrano subito la curiosità del ceto popolare incoraggiando gli operatori a produrre nuove pellicole fino a porre le basi per la nascita di una vera industria cinematografica. Nei primi anni del novecento si sviluppa il cinema muto che avrà il merito di portare alla ribalta numerosi divi italiani e che troverà una battuta d'arresto alla fine della prima guerra mondiale.Negli anni trenta, con l'avvento del sonoro e la nascita di Cinecittà, il cinema italiano vive nuove fasi produttive, sotto il controllo politico e finanziario del regime fascista. Una nuova stagione si compie alla fine della seconda guerra mondiale con la nascita del cinema neorealista che raggiunge per tutto il dopoguerra un vasto consenso di pubblico e critica. Dalla metà degli anni cinquanta fino alla fine degli anni settanta, grazie al cinema d'autore, alla commedia all'italiana ed a molti altri generi, il cinema italiano raggiunge una posizione di grande prestigio sia nazionale che estera. A partire dagli anni ottanta, a causa di molteplici fattori, la produzione italiana attraversa una profonda crisi che non ha impedito la realizzazione di pellicole di qualità, premiate ed apprezzate in tutto il mondo.

Il cinema di fantascienza (o fantascientifico) è uno dei generi cinematografici più popolari. In esso, i temi tipici della fantascienza sono colonna portante per lo sviluppo della trama. Nei film di fantascienza, il meccanismo narrativo viene innescato dalla presenza di elementi scientifici immaginari o ipotetici, come potrebbero essere ad esempio la formulazione di una nuova teoria matematica, l'invenzione di apparecchiature tecnologiche innovative o la scoperta di nuovi e promettenti sviluppi nel campo della bioingegneria. Solitamente questo genere di film viene ambientato in un contesto legato a una visione più o meno lontana del futuro, come quello dei viaggi interstellari, quello del contatto con entità extraterrestri, quello dei conflitti nucleari o delle catastrofi climatiche globali. Benché il cinema di fantascienza sia stato riconosciuto come genere autonomo solo a partire dagli anni cinquanta, l'elemento del fantastico era ben presente fin dagli esordi della settima arte. Nel corso degli anni, il cinema fantascientifico ha saputo esplorare un'enorme rosa di soggetti e temi differenti, molti dei quali non avrebbero potuto essere rappresentati in altro modo. Una delle qualità che rende affascinante questo genere è la sua propensione a comunicare messaggi filosofici o politici con elegante sottigliezza: le opere di fantascienza sono state spesso utilizzate per affrontare delicati temi sociali e di attualità – come il pacifismo, la guerra fredda, la xenofobia, le conseguenze dell'inquinamento – in periodi storici attraversati da crisi morali, pur senza rinunciare, nel contempo, a offrire intrattenimento per gli spettatori meno smaliziati. Le produzioni fantascientifiche hanno sempre figurato in prima linea per quanto riguarda l'aspetto più tecnico degli effetti speciali e con il tempo le platee di appassionati si sono abituate alla rappresentazione realistica di forme di vita aliene, spettacolari battaglie spaziali, armi a energia e mondi surreali, a conseguenza del sempre più rapido progredire delle tecnologie animatronica e computer grafica. Vi sono molti film di fantascienza memorabili e un numero ancora maggiore di opere mediocri, o che possono essere annoverate addirittura tra i peggiori esempi di produzione cinematografica di tutti i tempi. Sono occorsi molti decenni – e gli sforzi collettivi di innumerevoli cineasti di talento – perché il cinema fantascientifico iniziasse a essere considerato una forma d'arte. All'interno della fantascienza e dei suoi confini si registra una notevole contaminazione di generi, in particolare con il cinema del terrore.