- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il tradizionalismo, conosciuto principalmente nel mondo anglo-sassone con il nome di conservatorismo tradizionalista, è una filosofia politica e culturale situata nell'alveo del conservatorismo che sottolinea la necessità filosofica, etica e pratica dei principi della legge naturale e dell'ordine morale trascendente, della tradizione, dell'unità organica e gerarchica, della vita rurale, del classicismo e della cultura elevata e della fedeltà.Alcuni tradizionalisti hanno abbracciato i termini di reazione e controrivoluzione, riferendosi alla decadenza della società provocata dall'illuminismo contrapponendo, per descrivere il mondo moderno, il concetto di degenerazione a quello di progresso. Poiché i conservatori tradizionalisti hanno una visione gerarchica della società, spesso, anche se non sempre (si pensi ai tradizionalisti dell'Antica Roma che sostenevano la res publica), difendono una struttura politica di tipo monarchico come l'assetto sociale più naturale e benefico. Non mancano però altri modelli governativi, come la citata repubblica aristocratica d'ispirazione romano-platonica e la democrazia organica, sostenuta dal fascismo. Sebbene non si incarni in un preciso modello politico, il tradizionalismo è esistito dacché è cominciata la civiltà, ma la sua espressione contemporanea si sviluppò nel XVIII secolo, soprattutto in risposta alla guerra civile inglese e alla rivoluzione francese. Spesso è un'idea legata alla destra, ma vi sono anche pensatori culturalmente tradizionali che però non si identificano in quest'area politica. Negli Stati Uniti d'America il conservatorismo tradizionalista non si organizzò in un'omogenea corrente intellettuale e politica sino alla metà del XIX secolo. La coagulazione del conservatorismo tradizionalista statunitense nacque all'interno di un cenacolo di professori universitari che respingevano le nozioni di individualismo, liberalismo, modernità e progresso sociale e rinnovarono l'interesse in ciò che Thomas Stearns Eliot definiva le cose permanenti (quelle verità sempiterne che sopravvivono ai mutamenti temporali e quelle istituzioni sociali fondamentali, come il cristianesimo, la famiglia, la comunità locale o nel caso dei pagani la verità sugli dei). Sovente il conservatorismo tradizionalista negli Stati Uniti confluisce nel paleoconservatorismo.

La cronaca (dal latino chronica e dal greco χρόνος chrónos) è una semplice forma di narrazione storica che segue il criterio cronologico, riportando gli eventi anno per anno senza dare un'analisi critica e valutativa dei fatti o prendere in considerazione cause, interferenze o ripercussioni degli eventi riportati. In questo genere letterario i fatti rilevanti hanno lo stesso peso di quelli secondari. Il termine spesso si riferisce a un libro scritto da un cronachista nel Medioevo che descrive eventi storici in un paese o le vite di nobili o uomini di chiesa, sebbene venga anche riferito al resoconto di eventi pubblici.Nel VII secolo le chiese inglesi e irlandesi tennero con regolarità i loro annali e da questa tradizione derivò la raccolta di testi chiamata Anglo-Saxon Chronicle, compilata sia in latino sia in sassone. Questo costume si diffuse rapidamente anche in Europa, dove la stessa storiografia medievale nacque sul modello delle semplici cronache, a causa della svalutazione della interpretazione dei fatti. Dal Settecento in poi le cronache si confusero sempre più con la diaristica. Attualmente il termine viene indicato per lo più in accezioni metaforiche.

Il perennialismo è una corrente di pensiero, chiamata anche "tradizionalismo integrale", che vuole essere una nuova visione del mondo fondata su una concezione di fine della storia dovuta alla decadenza ineluttabile del mondo moderno tale per cui non resta che rivolgersi al passato cercando di rintracciarvi quella Tradizione primordiale nella quale si è sedimentata una sapienza di provenienza non umana, donata in epoche antichissime agli uomini, da questi distrutta e dimenticata ma della quale rimane un'impronta negli esoterismi e nelle tradizioni delle culture storiche giunte sino a noi.

Oriente e Occidente (Orient et Occident) è un saggio di René Guénon, pubblicato nel 1924 per la prima volta in Francia con il nome di Orient et Occident. Come molte altre opere dell'autore, il saggio vuole descrivere del rapporto tra Oriente e Occidente e soprattutto analizzare la crisi dello spirito occidentale.

Giulio Cesare Andrea Evola, meglio conosciuto come Julius Evola (Roma, 19 maggio 1898 – Roma, 11 giugno 1974), è stato un filosofo, pittore, poeta, scrittore ed esoterista italiano. Fu personalità poliedrica nel panorama culturale italiano del Novecento, in ragione dei suoi molteplici interessi: arte, filosofia, storia, politica, esoterismo, religione, costume, studi sulla razza. Le sue posizioni si inquadrano nell'ambito di una cultura di tipo aristocratico-tradizionale e di tendenze ideologiche in gran parte presenti anche nel fascismo e nel nazionalsocialismo, pur esprimendosi talvolta in chiave critica nei confronti dei due regimi. Mussolini ne apprezza alcune impostazioni: in particolare il ritorno alla romanità e una teoria della razza in chiave spirituale. Da parte sua il filosofo nutre una pacata ammirazione nei confronti del Duce. Evola ha una sua influenza, anche se difficilmente quantificabile, nel variegato mondo della cultura fascista: con lo scopo di indirizzarne l'impostazione culturale e ideologica verso posizioni più affini al suo pensiero, scrive numerosi saggi, collabora intensamente con riviste e giornali di grande tiratura e partecipa alla vita accademica del suo tempo in veste di conferenziere, sia presso alcune prestigiose università italiane e straniere sia nell'ambito dei corsi di mistica fascista. Ma è lo stesso Evola, nel primo numero della rivista da lui diretta, La Torre, quando espone il suo pensiero sul mondo della tradizione, a sintetizzare la sua posizione verso il fascismo: «Nella misura che il fascismo segua e difenda tali principi, in questa stessa misura noi possiamo considerarci fascisti. E questo è tutto». C'è anche chi ritiene che in sede diplomatica Evola svolgesse missioni ad altissimi livelli per conto dello stesso governo italiano.Nonostante ciò, le sue idee eterodosse non sempre sono ben accette dalla classe dirigente italiana del tempo e gli valgono la sospensione di alcune pubblicazioni da parte dello stesso PNF e in Germania il sospetto delle gerarchie naziste. Evola contribuisce alla divulgazione in Italia di importanti autori europei del XIX e del XX secolo: Bachofen, Guénon, Jünger, Ortega y Gasset, Spengler, Weininger, traducendo alcune loro opere e pubblicando saggi critici. La complessità del suo pensiero gli procura, anche dopo la fine della guerra, un grande seguito negli ambienti conservatori italiani ed europei, da quelli più tradizionalisti del neofascismo (Pino Rauti ed Enzo Erra del Centro Studi Ordine Nuovo) fino a quelli rappresentati da esponenti della destra più moderata (Giano Accame, Marcello Veneziani). Le sue opere vengono tradotte e pubblicate in Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia, Svizzera, Gran Bretagna, Russia, Stati Uniti, Messico, Canada, Romania, Argentina, Brasile, Ungheria, Polonia, Turchia.

Esoterismo è il termine con cui si indicano, in senso lato, le dottrine spirituali di carattere almeno in parte segreto o riservato. La verità occulta o i significati nascosti di tali dottrine sono accessibili solo ai cosiddetti iniziati, prevedendo spesso diversi gradi di iniziazione. Il termine "esoterico" compare per la prima volta in una lingua moderna, il francese, nel 1752. Si contrappone a essoterico ("condiviso"), parola che indica una conoscenza aperta a chiunque. In senso lato, l'esoterismo denota la presunta capacità di accedere al nucleo intimo e unitario di una verità, andando oltre le apparenze esteriori; ogni religione possederebbe una componente esoterica da cui si sarebbe originata. In quest'ottica, poiché si può parlare di interno solo in rapporto a un esterno, carattere essoterico ed esoterico possono coesistere in una medesima dottrina: invece di escludersi, possono essere complementari. Una medesima dottrina può presentare una componente esoterica e una essoterica; oppure al medesimo insegnamento può essere data un'interpretazione essoterica, aperta a tutti, e una più profonda esoterica, appannaggio dei soli iniziati.

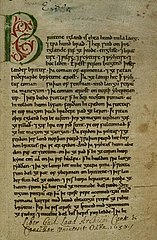

La Cronaca anglosassone è una collezione di annali, scritta in inglese antico, che racconta la storia degli Anglosassoni. Il manoscritto originale della Cronaca è stato scritto alla fine del IX secolo, probabilmente nel Wessex, durante il regno di Alfredo il Grande. Furono create molte copie della versione originale, che fu distribuita nei monasteri inglesi, dove venivano aggiornate indipendentemente le une dalle altre. In un unico caso, la Cronaca è stata ancora aggiornata attivamente nel 1154. Nove manoscritti sono sopravvissuti in modo completo o in parte, sebbene non tutti siano di uguale valore storico e nessuno di essi sia in versione originale. Sembra che il più antico sia stato incominciato alla fine del regno di Alfredo, mentre il più recente è stato scritto nell'abbazia di Peterborough (Cronaca di Peterborough) dopo un incendio scoppiato nel 1116. Quasi tutto il materiale della Cronaca è scritto sotto forma di annali, per anno; le parti più antiche sono datate 60 a.C. (la data degli annali che indicano l'invasione di Cesare in Britannia), e le fonti storiche fanno seguito agli anni in cui la Cronaca fu scritta, nel momento in cui contemporaneamente iniziarono le documentazioni. Questi manoscritti collettivamente vengono chiamati la Cronaca Anglosassone. La Cronaca non è obiettiva: ci sono occasioni in cui il confronto con altre fonti medioevali fa capire che gli amanuensi che l'hanno scritta hanno omesso degli eventi o hanno raccontato una versione di parte delle storie; ci sono anche alcuni punti in cui le diverse versioni si contraddicono l'un l'altra. Presa nel suo insieme, comunque, la Cronaca è la fonte storica più importante per il periodo vissuto in Inghilterra tra la partenza dei Romani e i decenni che seguirono la conquista dei Normanni. Molte delle informazioni date dalla Cronaca non sono scritte da nessun'altra parte. Inoltre, i manoscritti sono importanti fonti per la storia della lingua Inglese; in particolare, il più recente, il "Peterborough text", contiene, nell'ultima registrazione, uno dei più antichi esempi esistenti del Middle English (Inglese medio). Sette dei nove manoscritti rimasti e alcuni frammenti si trovano ora nella British Library. Gli altri due si trovano nella "Bodleian Library" a Oxford e nella "Parker Library" del Corpus Christi College, a Cambridge. Il termine "anglosassone" sembra essere un'aggiunta successiva, dato che la prima edizione, stampata nel 1692, era intitolata Chronicum saxonicum.

La cronaca è uno dei settori principali dell'attività giornalistica. La redazione di un quotidiano registra i fatti secondo l'ordine in cui avvengono. Nel momento in cui le notizie sono lanciate dalle agenzie, sono tutte “fatti di cronaca”. Spetta al giornale assegnare ad esse una categoria ed organizzarle in settori prestabiliti. Tali settori, oltre alla cronaca stessa, sono: politica, esteri, economia, cultura, spettacoli e sport. Nella normale impaginazione di un giornale, le pagine di cronaca vengono dopo la Politica e prima degli Esteri (tra i maggiori quotidiani italiani, solo «La Stampa» le colloca dopo gli Esteri). In un quotidiano locale la cronaca rappresenta il settore in assoluto più importante.