- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Tommaso d'Aquino (Roccasecca, 1225 – Abbazia di Fossanova, 7 marzo 1274) è stato un religioso, teologo, filosofo e accademico italiano. Frate domenicano esponente della Scolastica, era definito Doctor Angelicus dai suoi contemporanei. È venerato come santo dalla Chiesa cattolica che dal 1567 lo considera anche dottore della Chiesa. Tommaso rappresenta uno dei principali pilastri teologici e filosofici della Chiesa cattolica: egli è anche il punto di raccordo fra la cristianità e la filosofia classica, che ha i suoi fondamenti e maestri in Socrate, Platone e Aristotele, e poi passati attraverso il periodo ellenistico, specialmente in autori come Plotino. Fu allievo di sant'Alberto Magno, che lo difese quando i compagni lo chiamavano "il bue muto" dicendo: «Ah! Voi lo chiamate il bue muto! Io vi dico, quando questo bue muggirà, i suoi muggiti si udranno da un'estremità all'altra della terra!».

Il tomismo è il pensiero filosofico di san Tommaso d'Aquino, da molti considerato il più significativo dell'età medievale. Secondo Tommaso: «sebbene la verità della fede cristiana superi la capacità della ragione, tuttavia i princìpi naturali della ragione non possono essere in contrasto con codesta verità.»

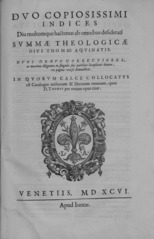

La Somma teologica, frequentemente chiamata anche col titolo originale Summa Theologiae, è la più famosa delle opere di Tommaso d'Aquino. Fu scritta negli ultimi anni di vita dell'autore 1265–1274; la terza e ultima parte rimase incompiuta. È il trattato più famoso della teologia medioevale e la sua influenza sulla filosofia e sulla teologia posteriore, soprattutto nel cattolicesimo, è incalcolabile. Concepita come un manuale per lo studio della teologia più che come opera apologetica di polemica contro i non cattolici, nella struttura dei suoi articoli è un'esemplificazione tipica dello stile intellettuale della scolastica. Deriva da un'opera anteriore, la Summa contra Gentiles, più marcatamente apologetica. Tommaso la scrive tenendo presenti le fonti propriamente religiose, cioè la Bibbia e i dogmi della Chiesa cattolica, ma anche le opere di alcuni autori dell'antichità: Aristotele è l'autorità massima in campo filosofico, e Sant'Agostino d'Ippona in campo teologico. Sono citati frequentemente anche Pietro Lombardo, teologo e autore del manuale usato all'epoca, gli scritti del V secolo di Pseudo-Dionigi l'Areopagita, Avicenna e Mosè Maimonide, studioso giudeo non molto anteriore a Tommaso, del quale egli ammirava l'applicazione del metodo investigativo.

Alberto Magno di Bollstädt, O.P., detto Doctor Universalis, conosciuto anche come Alberto il Grande o Alberto di Colonia (Lauingen, 1206 – Colonia, 15 novembre 1280), è stato un vescovo cattolico, scrittore e filosofo tedesco appartenente all'ordine domenicano. È considerato il più grande filosofo e teologo tedesco del medioevo sia per la sua grande erudizione che per il suo impegno nel tenere distinto l'ambito filosofico da quello teologico. Tra le discipline di cui è stato grande studioso ci sono la logica, la fisica, l'astronomia, la biologia, la mineralogia, la chimica, oltre che le discipline filosofiche. Egli ha consentito all'Occidente, come fecero anche Severino Boezio e Giacomo da Venezia, di penetrare nei testi di Aristotele. Fu, inoltre, il maestro di Tommaso d'Aquino. La Chiesa cattolica lo venera come santo protettore degli scienziati e dottore della Chiesa.

L'empirismo (dal greco ἐμπειρία, empeirìa, 'esperienza'), è la corrente filosofica, nata nella seconda metà del Seicento in Inghilterra, secondo cui la conoscenza umana deriva esclusivamente dai sensi o dall'esperienza. I maggiori esponenti dell'empirismo anglo-sassone furono John Locke, George Berkeley, e David Hume: costoro negavano che gli esseri umani avessero idee innate, o che qualcosa fosse conoscibile a prescindere dall'esperienza. L'empirismo si sviluppò in contrapposizione al razionalismo, corrente filosofica il cui esponente principale è stato Cartesio. Secondo i razionalisti, la filosofia dovrebbe essere condotta tramite l'introspezione e il ragionamento deduttivo a priori. Secondo gli empiristi, invece, si considera alla base del metodo scientifico l'idea che le nostre teorie dovrebbero essere fondate sull'osservazione del mondo piuttosto che sull'intuito o sulla fede. In senso lato, oggi per "empirismo" si intende un approccio pratico e sperimentale alla conoscenza, basato sulla ricerca e su un modo di procedere a posteriori, preferiti alla pura logica deduttiva. In questo senso possono essere fatti rientrare nella corrente empirista anche Aristotele, Tommaso d'Aquino, Roger Bacon, Thomas Hobbes, e l'induttivista Francesco Bacone.

La disputa sugli universali (quaestio de universalibus) è la maggiore questione filosofico-teologica della scolastica ed ha per base il concetto degli universali. La questione si originò da un passo dell'opera di Porfirio, Isagoge, tradotta e commentata da Boezio, nella quale si trattava della definizione dei termini universali di genere e specie (per esempio animale, uomo ecc.) applicabili a una molteplicità di individui. Gli scolastici ripresero il problema naturalmente trattandolo in un ambito culturale del tutto diverso da quello del pensiero pagano.

Il De ente et essentia è un opuscolo filosofico scritto da Tommaso d'Aquino nel 1254 o 1255 con l'intento di riassumere alcuni capisaldi del suo pensiero nell'ambito della metafisica. L'opuscolo è classificato tra le pubblicazioni giovanili di Tommaso poiché venne pubblicato in prossimità dei suoi trent'anni ed è destinato "ad fratres et socios", quindi presumibilmente ai suoi confratelli e compagni di studi. Alcuni di loro infatti, giunti a Parigi per intraprendere gli studi superiori e rimasti probabilmente spiazzati dalla rielaborazione in chiave cristiana della metafisica aristotelica effettuata da Tommaso, avevano chiesto un compendio di nozioni filosofiche di base. L'opuscolo inoltre servì a Tommaso per chiarire a sé stesso il proprio lessico filosofico, che con il tempo andava precisandosi.

Alasdair MacIntyre (Glasgow, 12 gennaio 1929) è un filosofo scozzese, noto per i suoi contributi nella filosofia morale e politica e alcune opere di storia della filosofia e della teologia: criticando l'impostazione moderna del problema etico, riprende invece il pensiero di Aristotele e soprattutto di Tommaso d'Aquino.