- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Publio Virgilio Marone, noto semplicemente come Virgilio o Vergilio (in latino: Publius Vergilius Maro, pronuncia classica o restituta: [ˈpuːblɪ.ʊs wɛrˈɡɪlɪ.ʊs ˈmaroː]; Andes (Mantova), 15 ottobre 70 a.C. – Brindisi, 21 settembre 19 a.C.), è stato un poeta romano, autore di tre opere, tra le più famose della letteratura latina: le Bucoliche (Bucolica), le Georgiche (Georgica), e l'Eneide (Æneis). Al poeta vengono attribuiti anche una serie di componimenti giovanili, la cui autenticità è oggetto di dubbi e di complicate controversie, che si è soliti indicare in un'unica raccolta, nota col titolo di Appendix Vergiliana (Appendice Virgiliana). Virgilio, per il senso sublime dell'arte e per l'influenza che esercitò nei secoli, fu il massimo poeta di Roma, nonché l'interprete più completo e più schietto del grandioso momento storico che, dalla morte di Giulio Cesare, conduce alla fondazione del Principato e dell'Impero ad opera di Augusto. L'opera di Virgilio, presa a modello e studiata fin dall'antichità, ha avuto una profondissima influenza sulla letteratura e sugli autori occidentali, in particolare su Dante Alighieri e la sua Divina Commedia, nella quale Virgilio funge anche da guida dell'Inferno e del Purgatorio.

Le origini dell'opera si collocano a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. La prima azione teatrale eseguita in pubblico della quale sono arrivate tracce complete fino ai nostri giorni fu l'Euridice composta da Jacopo Peri sul testo dell'egloga pastorale omonima del poeta fiorentino Ottavio Rinuccini. La struggente storia d'amore fra i personaggi mitologici di Orfeo ed Euridice (argomento peraltro da molti ritenuto poco adatto alla circostanza) fu rappresentata il 6 ottobre 1600, a Firenze, in occasione dei festeggiamenti per le nozze di Maria de' Medici con il re di Francia Enrico IV. Assistettero alla rappresentazione duecento invitati, molti dei quali, al termine, non mancarono – secondo le cronache dell'epoca – di manifestare una certa delusione. Tuttavia quella data era destinata a restare nella storia della musica.

Il mito di Orfeo è stato sin dalle origini legato all'elemento musicale. In epoca moderna la storia del cantore solitario, capace di comunicare attraverso il suono della sua lira con gli animali della terra e le creature dell'oltretomba, è stato oggetto di innumerevoli versioni musicali. Sulla sua storia d'amore con la ninfa Euridice si basa il libretto della prima opera: Euridice di Ottavio Rinuccini (1600); ma il soggetto ha avuto grande fortuna durante tutta la fase iniziale della storia dell'opera, sia per il legame tra il nuovo genere teatrale e il dramma pastorale, sia perché la presenza di un musico come protagonista era in grado di soddisfare il principio di verosimiglianza. Il soggetto tornò in auge nel teatro musicale del Settecento, grazie all'Orfeo ed Euridice di Gluck, prima delle opere della riforma gluckiana. Nel tentativo di riportare il melodramma alle sue origini ideali, ripristinando un equilibrato rapporto tra musica e dramma, Gluck e il librettista Calzabigi scelsero non a caso il mito di Orfeo. Altrettanto significativa è la scelta di questo soggetto da parte di Igor' Fëdorovič Stravinskij, per uno dei più importanti lavori del suo periodo neoclassico. La fortuna musicale della favola di Orfeo ebbe la sua fase di maggiore eclissi nell'Ottocento, rivisitata in teatro solo da Jacques Offenbach, in chiave parodistica.

Nella mitologia greca, Euridice (pronuncia: /euri dit e/; oppure, alla latina, /eu ridit e/; in greco antico: , Euryd k ) una ninfa delle Amadriadi.

Euridice è una tragedia in versi scritta attorno al 1600 da Ottavio Rinuccini, che costituisce il libretto del primo melodramma storicamente documentato.

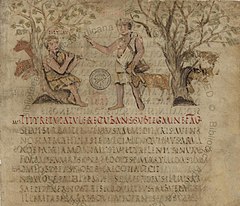

Le Bucoliche sono un'opera del poeta latino Publio Virgilio Marone, iniziata nel 42 a.C e divulgata intorno al 39 a.C. È costituita da una raccolta di dieci egloghe esametriche con trattazione e intonazione pastorali; i componimenti hanno una lunghezza che varia dai 63 ai 111 versi, per un totale di 829 esametri. Questa scelta colloca quindi l'opera nel solco neoterico-callimacheo, di ispirazione alessandrina e precisamente nel filone teocriteo. “Bucoliche” deriva dal greco Βουκολικά (da βουκόλος = pastore, mandriano, bovaro); sono state definite anche ἐκλογαί, egloghe, ovvero "poesie scelte". Esse furono il primo frutto della poesia di Virgilio, ma, nello stesso tempo, possono essere considerate la trasformazione in linguaggio poetico dei precetti di vita appresi dalla scuola epicurea di Napoli.

L'Appendix Vergiliana è una raccolta di carmi di vario metro, tradizionalmente attribuiti a Publio Virgilio Marone, ma probabilmente composti tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. fra Roma e Napoli. Le probabilità che siano stati scritti proprio da Virgilio sono in realtà molto basse, per alcuni addirittura nulle. Il termine appendix fu usato per la prima volta dall'umanista Giuseppe Giusto Scaligero nel 1572 e si riferisce alla consuetudine di stampare questi testi tutti assieme e in appendice alle opere di Virgilio. I carmi sono di diversa lunghezza e valore e costituiscono più un prodotto intellettuale che non poetico.

Amor Vincit Omnia è un dipinto a olio su tela (156x113 cm) realizzato tra il 1602 e il 1603 dal pittore italiano Caravaggio. È conservato nella Gemäldegalerie, una delle raccolte museali componenti gli Staatliche Museen di Berlino.