- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

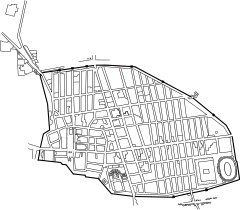

Gli scavi archeologici di Ercolano hanno restituito i resti dell'antica città di Ercolano, seppellita sotto una coltre di ceneri, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Pompei, Stabia ed Oplonti. Ritrovata casualmente a seguito degli scavi per la realizzazione di un pozzo nel 1709, le indagini archeologiche ad Ercolano cominciarono nel 1738 per protrarsi fino al 1765; riprese nel 1823, si interruppero nuovamente nel 1875, fino ad uno scavo sistematico promosso da Amedeo Maiuri a partire dal 1927: la maggior parte dei reperti rinvenuti sono ospitati al museo archeologico nazionale di Napoli, mentre è del 2008 la nascita del museo archeologico virtuale che mostra la città prima dell'eruzione del Vesuvio. Il sito di Ercolano, gestito dal Parco Archeologico di Ercolano, viene visitato mediamente da trecentomila turisti ogni anno: nel 1997, insieme alle rovine di Pompei ed Oplonti, è entrato a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Nel 2016 gli scavi hanno fatto registrare 437 107 visitatori.

L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. è il principale evento eruttivo del Vesuvio in epoca storica. L'eruzione, che ha profondamente modificato la morfologia del vulcano, ha provocato la distruzione delle città di Ercolano, Pompei, Stabia e Oplontis, le cui rovine, rimaste sepolte sotto strati di pomici, sono state riportate alla luce a partire dal XVIII secolo.

Il Vesuvio è un vulcano situato in Italia, in posizione dominante rispetto al golfo di Napoli. È uno dei due vulcani attivi dell'Europa continentale nonché uno dei più studiati e pericolosi al mondo a causa dell'elevata popolazione delle zone circostanti e delle sue caratteristiche esplosive. L'area vesuviana presenta infatti un'alta densità di popolazione e il numero dei residenti potenzialmente in pericolo si aggira intorno a 700000.

Pompei (in latino: Pompeii) è una città dell'evo antico, corrispondente all'attuale Pompei, la cui storia ha origine dal IX secolo a.C. per terminare nel 79, quando, a seguito dell'eruzione del Vesuvio, viene ricoperta sotto una coltre di ceneri e lapilli alta circa sei metri. La sua riscoperta e i relativi scavi, iniziati nel 1748, hanno riportato alla luce un sito archeologico che nel 1997 è entrato a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, e che è il secondo monumento italiano per visite dopo il sistema museale del Colosseo, Foro Romano e Palatino.

Castellammare di Stabia (Castiellammare in napoletano, talvolta anche Castllammare) è un comune italiano di 65 300 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania.

Cairo Montenotte (Cöiri in valbormidese, Cäiri in piemontese, Càiro o Câiru in ligure) è un comune italiano di 12 841 abitanti della provincia di Savona in Liguria. È il centro principale della val Bormida attorno al quale gravita una popolazione di circa 30 000 persone. È inoltre il terzo comune della provincia per numero di abitanti dopo Savona e Albenga, nonché il più popolato della Liguria tra quelli senza sbocco al mare. Il territorio comunale è il secondo maggiore della provincia savonese dopo Sassello e il quinto in Liguria. Il territorio afferente a Cairo Montenotte ha fatto sì che, nel 2007, si iniziasse un percorso di lavoro congiunto dei comuni della valle mediante la stesura del cosiddetto Piano strategico della città delle Bormide, uno strumento mediante il quale poter più efficacemente porre il territorio all'interno del contesto socio-economico ligure.

L'arte erotica a Pompei Ercolano è stata rinvenuta a seguito di una lunga serie di scavi archeologici iniziati nel XVIII secolo, svoltisi in particolare attorno alle antiche città di Pompei ed Ercolano affacciate sul golfo di Napoli. Il sito è risultato esser pieno di arte erotica, sia in forma di affreschi che di sculture ed oggettistica il cui simbolismo fallico veniva accentuato con evidenza. Tutti questi reperti sono stati considerati dai loro scopritori come eminentemente pornografici, pertanto immediatamente occultati alla vista tramite teloni o rinchiusi in magazzini senza alcuna possibilità di accedervi da parte del pubblico, ma aperti solo su esplicita richiesta degli studiosi. Anche molti cosiddetti articoli per la casa o comunque di uso domestico, tra quelli recuperati, avevano chiari temi sessuali; l'ubiquità intrinseca di tali immagini ed oggetti indica che le usanze e i costumi dell'antica cultura romana erano molto più liberali rispetto alla maggior parte delle culture dei nostri giorni, anche se occorre sottolineare che molto di quello che a noi potrebbe sembrare esclusivamente immaginario erotico - ad esempio i falli eretti di grandi dimensioni - con tutta probabilità erano simboli richiamanti alla fertilità della Natura in senso lato, oltre che talismani portafortuna e beneauguranti. Lo shock culturale prodotto da tali scoperte ha portato, come detto, a far celare nuovamente la maggior parte dei reperti; ad esempio un affresco murale raffigurante Priapo, dio sessuale per eccellenza e col pene eccezionalmente dotato sia per dimensioni che per lunghezza, venne ricoperto con l'intonaco: quest'ultimo è venuto via soltanto nel 1998 a causa di una serie di abbondanti precipitazioni. Nel 1819, quando il re Francesco I delle Due Sicilie visitò la mostra dedicata a Pompei presso il museo archeologico nazionale di Napoli in compagnia della moglie e della figlia, rimase talmente imbarazzato per le opere di contenuto così esplicitamente sessuale da decidere di far raccogliere tutto all'interno di stanze apposite (il Gabinetto Segreto), accessibile quindi solo "alle persone di età matura e comprovato rispetto nei confronti della moralità". Questa situazione andò avanti per più di cento anni; l'"arte proibita" è stata per breve tempo resa accessibile nuovamente alla fine degli anni '60, ma è stata riaperta definitivamente alla visualizzazione del pubblico soltanto nel 2000: ai minori di 14 anni non è ancora permesso l'ingresso e la visita da soli del reparto museale, ma solo in presenza di un tutore o con autorizzazione scritta.

Adriano Cecioni (Fontebuona, 26 luglio 1836 – Firenze, 23 maggio 1886) è stato uno scultore, pittore e critico d'arte italiano.