- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

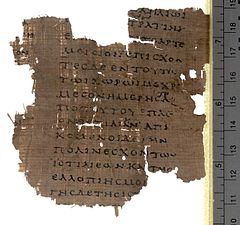

Le Storie (in greco antico: Ἱστορίαι, Historíai) di Erodoto di Alicarnasso sono considerate la prima opera storiografica nella Letteratura Occidentale ad esser giunta nella sua forma completa. Scritte approssimativamente tra il 440 a.C. e il 429 a.C. nel dialetto ionico del greco antico, le Storie registrano le tradizioni, l'etnografia, la geografia, la politica e i conflitti tra le varie culture che erano conosciute nell'Asia Occidentale, l'Africa settentrionale e la Grecia del tempo. Al livello storico dei fatti, quello delle tradizioni già formatesi prima di Erodoto, si affianca la rielaborazione o interpretazione da parte dello storico, generando molti problemi discussi dalla critica, ma per i quali non si è giunti a una soluzione certa. Tuttavia, neanche talune discordanze interne al testo riescono a sminuire la profonda compattezza e coerenza dell'opera, che appare complessa, raffinata e originale. Inoltre, le Storie si distinguono per il fatto di essere uno dei primi resoconti dell'ascesa dell'Impero Persiano, dagli eventi alle cause delle guerre greco-persiane tra l'Impero achemenide e le città-stato greche nel V secolo a.C.. Erodoto ritrae il conflitto come quello tra le forze della schiavitù (i Persiani) da una parte, e quelle della libertà (gli Ateniesi e la confederazione delle poleis greche che si unirono contro gli invasori) dall'altra.

Con il termine guerre persiane si definisce la serie di conflitti combattuti tra le poleis greche e l'Impero persiano, iniziati intorno al 499 a.C. e continuati a più riprese fino al 479 a.C. Alla fine del VI secolo a.C., Dario I, denominato il "re dei re" dei Persiani, regnava su un impero immenso che si estendeva dall'India alle sponde orientali dell'Europa (nello specifico le zone orientali della Tracia). Nel 546 a.C. infatti, il suo predecessore Ciro il Grande, fondatore dell'impero, aveva sconfitto il re della Lidia, Creso, e i suoi territori, comprendenti le colonie greche della Ionia, furono incorporati all'Impero achemenide. Le città-stato ancora governate da sistemi tirannici condussero ognuna per proprio conto l'annessione all'Impero persiano, la sola Mileto riuscì a imporre le proprie pretese. Questa situazione di frammentazione aveva comportato la perdita definitiva da parte delle colonie di ogni indipendenza (prima godevano comunque di ampie autonomie) e una drastica riduzione della loro importanza commerciale, a causa del controllo totale che i Persiani esercitavano sugli stretti di accesso al Mar Nero.

La Guerra del Peloponneso (in greco antico: Περὶ τοῦ Πελοποννησίου πoλέμου, Perí toû Peloponnēsíou polémou) è un'opera di Tucidide sulla guerra del Peloponneso, scritta dallo storico greco nel periodo di permanenza ad Atene. Il titolo dell'opera e la divisione in otto libri, realizzati dai bibliotecari alessandrini, sono entrambi posteriori. Infatti all'opera viene attribuito anche il titolo di Storie, come quelle di Erodoto.

Tucidide, figlio di Oloro, del demo di Alimunte (in greco antico: Θουκυδίδης, Thoukydídēs; Alimunte, 460 a.C. circa – Atene, dopo il 404 a.C., ma, secondo altri, dopo il 399 a.C.), è stato uno storico e militare ateniese, uno dei principali esponenti della letteratura greca grazie al suo capolavoro storiografico, La Guerra del Peloponneso, che insieme all'opera erodotea costituisce una delle fonti principali a cui gli storici moderni hanno attinto per ricostruire alcuni eventi della storia dell'antica Grecia. Questo accurato resoconto sulla grande guerra tra Atene e Sparta (431 - 404 a.C.) è considerato - in termini di modernità - uno dei maggiori modelli narrativi dell'antichità, sicuramente uno dei primi esempi di analisi degli eventi storici secondo il metro della natura umana, con l'esclusione quindi dell'intervento di ogni divinità.

Gaio Giulio Cesare (in latino: Gaius Iulius Caesar, AFI: [ˈgaj.jʊs ˈjuː.lɪ.ʊs ˈkaɛ̯.sar]; nelle epigrafi C·IVLIVS·C·F·CAESAR e DIVVS IVLIVS; in greco antico: Γάϊος Ἰούλιος Καῖσαρ, Gáïos Iúlios Kaîsar; Roma, 13 luglio 101 a.C. o 12 luglio 100 a.C. – Roma, 15 marzo 44 a.C.) è stato un militare, politico, console, dittatore, pontefice massimo, oratore e scrittore romano, considerato uno dei personaggi più importanti e influenti della storia.Ebbe un ruolo fondamentale nella transizione del sistema di governo dalla forma repubblicana a quella imperiale. Fu dittatore (dictator) di Roma alla fine del 49 a.C., nel 47 a.C., nel 46 a.C. con carica decennale e dal 44 a.C. come dittatore perpetuo, e per questo ritenuto da Svetonio il primo dei dodici Cesari, in seguito sinonimo di imperatore romano. Con la conquista della Gallia estese il dominio della res publica romana fino all'oceano Atlantico e al Reno; portò gli eserciti romani a invadere per la prima volta la Britannia e la Germania e a combattere in Spagna, Grecia, Egitto, Ponto e Africa. Il primo triumvirato, l'accordo privato per la spartizione del potere con Gneo Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso, segnò l'inizio della sua ascesa. Dopo la morte di Crasso (Carre, 53 a.C.), Cesare si scontrò con Pompeo e la fazione degli optimates per il controllo dello stato. Nel 49 a.C., di ritorno dalla Gallia, guidò le sue legioni attraverso il Rubicone, pronunciando le celebri parole «alea iacta est», e scatenò la guerra civile, con la quale divenne capo indiscusso di Roma: sconfisse Pompeo a Farsalo (48 a.C.) e successivamente gli altri optimates, tra cui Catone l'Uticense, in Africa e in Spagna. Con l'assunzione della dittatura a vita diede inizio a un processo di radicale riforma della società e del governo, riorganizzando e centralizzando la burocrazia repubblicana. Il suo operato provocò la reazione dei conservatori, finché un gruppo di senatori, capeggiati da Marco Giunio Bruto, Gaio Cassio Longino e Decimo Bruto, cospirò contro di lui uccidendolo, alle Idi di marzo del 44 a.C. (15 marzo 44). Nel 42 a.C., appena due anni dopo il suo assassinio, il Senato lo deificò ufficialmente, elevandolo a divinità. L'eredità riformatrice e storica di Cesare fu quindi raccolta da Ottaviano Augusto, suo pronipote e figlio adottivo.Le campagne militari e le azioni politiche di Cesare sono da lui stesso dettagliatamente raccontate nei Commentarii de bello Gallico e nei Commentarii de bello civili. Numerose notizie sulla sua vita sono presenti negli scritti di Appiano di Alessandria, Svetonio, Plutarco, Cassio Dione e Strabone. Altre informazioni possono essere rintracciate nelle opere di autori suoi contemporanei, come nelle lettere e nelle orazioni del suo rivale politico Cicerone, nelle poesie di Catullo e negli scritti storici di Sallustio.

Un diario è una forma narrativa in cui il racconto – reale o di fantasia – è sviluppato cronologicamente, spesso scandito ad intervalli di tempo regolari, solitamente a giorni. il diario è, in poche parole, un testo in cui vengono annotati avvenimenti personali e importanti per ciascuno di noi, come: avvenimenti politici, sociali, economici, osservazioni di carattere scientifico o altro. Dal punto di vista della tipologia testuale è la forma che di solito rivela la parte più intima dell'autore. Chi scrive lo fa per puntualizzare a sé stesso ciò che gli sta accadendo in quel periodo, senza pensare troppo al passato ma ponendo l'attenzione sul presente. Solitamente all'inizio di una pagina viene scritta la data in cui si scrive; il destinatario può essere o il diario stesso o un amico immaginario. Il linguaggio è di solito semplice, esistono anche, oltre ai diari veri, quelli creati da un autore che si inventa un personaggio che parla di sé. Con diario si indica anche il supporto materiale dove questo racconto viene realizzato; una moderna forma di diario, in questo senso, è quella affidata all'informatica attraverso la tenuta di blog personali. Solamente nel Rinascimento il diario si distinse dall'autobiografia e dalla cronaca, assumendo la funzione di annotatore di appunti da ricordare e di eventi spirituali dello scrivente, utili per un miglioramento ed un perfezionamento. In un secondo tempo questa tendenza passò anche nel mondo laico.

La battaglia di Salamina (in greco antico: ἡ ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχία, hē en Salamîni naumachía) fu uno scontro navale che si svolse probabilmente il 23 settembre del 480 a.C., in piena seconda guerra persiana, che vide contrapposti la lega panellenica, comandata da Temistocle ed Euribiade, e l'impero achemenide, comandato invece da Serse I di Persia. Lo stretto tra la polis di Atene e l'isola di Salamina, sita nell'attuale golfo Saronico, fu il teatro dello scontro. Per bloccare l'avanzata persiana, un contingente limitato di Greci sotto comando spartano aveva ingaggiato la battaglia delle Termopili e la flotta a prevalenza ateniese aveva combattuto presso Capo Artemisio ottenendo rispettivamente una sconfitta e una sostanziale parità dovuta alla ritirata verso Salamina, seguita all'apprendimento dell'esito del contemporaneo scontro. Superato il passo delle Termopili, i Persiani erano penetrati in Beozia e in Attica, conquistando queste due regioni e costringendo i Greci ad allestire una linea difensiva all'altezza dell'istmo di Corinto. Nonostante lo svantaggio numerico, la lega panellenica capitanata dal generale ateniese Temistocle, fu da lui costretta a intraprendere un secondo scontro con la flotta avversaria, nella speranza che una vittoria navale allontanasse il pericolo di un attacco via mare del Peloponneso; anche Serse I era ansioso di poter scendere nuovamente a battaglia. Il sotterfugio escogitato da Temistocle scompose i piani del Gran Re e la flotta persiana, accecata dall'apparenza di una vittoria semplice, entrò nello stretto di Salamina tentando di bloccare lì le navi greche con una manovra di accerchiamento. Tale era l'angustia dello stretto, inadatto al combattimento di un così gran numero di navi, che il territorio si rivelò ben presto inadatto alle massicce navi persiane, impedite fra di loro nel compiere le manovre. Cogliendo l'opportunità propizia, la flotta greca si dispose per la battaglia e riuscì a ottenere una vittoria decisiva. Perduta la flotta, essenza vitale del suo esercito, Serse ritornò in Asia con la gran parte dei soldati rimanenti e concesse a Mardonio di scegliere alcune unità per portare a termine la conquista della Grecia: quanti passarono sotto il suo comando vennero tuttavia sconfitti l'anno successivo durante la battaglia di Platea, quasi contemporanea alla battaglia di Micale che si svolse in Asia. Dopo questa guerra i Persiani rinunciarono a qualsiasi altro tentativo di conquistare l'entroterra greco: si può dire che gli scontri di Salamina e Platea segnarono il punto di svolta nel contesto degli scontri tra Greci e Persiani, dato che da allora i Greci cominciarono una politica aggressiva nei confronti degli avversari che ebbe l'apice della propria pericolosità con la battaglia dell'Eurimedonte. Un gran numero di storici ritiene che una eventuale vittoria persiana avrebbe ostacolato lo sviluppo della civiltà greca e in senso più esteso di quella occidentale, affermando quindi che questa battaglia sia stata una delle più importanti di tutti i tempi.

La battaglia di Maratona (in greco antico: ἡ ἐν Μαραθῶνι μάχη, hē en Marathôni máchē) fu combattuta nell'agosto o nel settembre 490 a.C. nell'ambito della prima guerra persiana e vide contrapposte le forze della polis di Atene, appoggiate da quelle di Platea e comandate dal polemarco Callimaco, a quelle dell'impero persiano, comandate dai generali Dati e Artaferne. L'origine dello scontro va cercata nel sostegno militare che le poleis greche di Atene ed Eretria avevano fornito alle colonie elleniche della Ionia quando esse si erano ribellate all'impero. Deciso a punirle duramente, il re Dario I di Persia organizzò una spedizione militare che fu intrapresa nel 490 a.C.: sottomesse le isole Cicladi e raggiunta via mare l'isola di Eubea, i due comandanti sbarcarono un contingente che assediò e distrusse la città di Eretria; la flotta proseguì verso l'Attica, approdando in una piana costiera presso la città di Maratona. Saputo dello sbarco, le forze ateniesi insieme a un manipolo di opliti di Platea si affrettarono verso la piana con l'intento di bloccare l'avanzata del più numeroso esercito persiano. Una volta deciso di dare battaglia, gli Ateniesi riuscirono ad accerchiare il nemico che, preso dal panico, fuggì disordinatamente alle navi, decretando così la propria disfatta. Reimbarcatisi, i Persiani circumnavigarono Capo Sunio progettando di portare l'attacco direttamente alla sguarnita Atene, ma l'esercito ateniese guidato dallo stratego Milziade, precipitandosi verso la città a marce forzate, poté sventare lo sbarco persiano sulla costa presso il Pireo. Fallita la sorpresa, gli aggressori tornarono in Asia Minore coi prigionieri catturati a Eretria. La battaglia di Maratona è famosa anche per la leggenda dell'emerodromo Fidippide che, secondo Luciano di Samosata, avrebbe corso ininterrottamente da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria e, giuntovi, sarebbe morto per lo sforzo. Pur trattandosi di una commistione di più storie antiche, il racconto di tale impresa è resistito nei secoli fino a ispirare l'ideazione della gara podistica della maratona, che nel 1896 fu introdotta nel programma ufficiale della prima edizione dei giochi olimpici moderni tenutisi ad Atene.

La battaglia delle Termopili (in greco antico: ἡ ἐν Θερμοπύλαις μάχη, hē en Thermopýlais máchē) fu combattuta da un'alleanza di poleis greche, guidata dal re di Sparta Leonida I contro l'Impero persiano governato da Serse I. Si svolse in tre giorni, durante la seconda invasione persiana della Grecia, nell'agosto o nel settembre del 480 a.C. presso lo stretto passaggio delle Termopili (o, più correttamente, Termopile, "Le porte calde") contemporaneamente alla battaglia navale di Capo Artemisio. L'invasione persiana era una risposta allo smacco subito durante la fallita prima invasione della Grecia che si era conclusa con la grande vittoria ateniese nella battaglia di Maratona nel 490 a.C. Serse aveva raccolto un enorme esercito e una potente flotta per conquistare tutta la Grecia. Il generale ateniese Temistocle propose che i Greci si disponessero a bloccare l'avanzata dell'esercito persiano al passo delle Termopili, ostacolando nello stesso tempo la flotta persiana presso lo stretto di Capo Artemisio. Un esercito greco di circa 7 000 uomini marciò verso nord per cercare di fermare l'avanzata dei Persiani nell'estate del 480 a.C. L'esercito di Serse arrivò al passo a fine agosto o inizio settembre ma fu trattenuto per una settimana dai Greci che, sebbene in grande inferiorità numerica, bloccarono l'unica via attraverso la quale l'imponente esercito persiano avrebbe potuto raggiungere la Grecia centrale; tuttavia un abitante del luogo di nome Efialte rivelò agli aggressori l'esistenza di una via secondaria che conduceva dietro le linee greche. Leonida, consapevole di essere stato aggirato, fece allontanare il grosso dell'esercito greco e rimase a guardia del passaggio con 299 Spartani, 700 Tespiesi, 400 Tebani e, forse, qualche centinaio di altri, che vennero per la maggior parte uccisi. Dopo questo combattimento la flotta greca, mentre combatteva presso capo Artemisio sotto il comando del politico ateniese Temistocle, ricevette la notizia della sconfitta alle Termopili. Dal momento che il piano dei Greci prevedeva che sia le Termopili che capo Artemisio venissero tenuti sotto controllo, e avendo la flotta subito consistenti perdite, venne deciso il ritiro a Salamina. I Persiani invasero la Beozia e poi entrarono in Atene, che era stata precedentemente evacuata. In seguito la flotta greca attaccò e sconfisse gli invasori nella battaglia di Salamina verso la fine del 480 a.C.: dopo lo scontro il re Serse, temendo di restare intrappolato in Europa con la flotta fortemente indebolita, decise di ritornare in patria con parte dell'esercito (perdendo molti uomini per la fame e le malattie) e lasciò il generale Mardonio al comando dei restanti reparti per completare la conquista della Grecia. L'anno successivo, tuttavia, un esercito ellenico sconfisse definitivamente i Persiani nella battaglia di Platea. Per studiosi e scrittori antichi e moderni la battaglia delle Termopili è un esempio dei sorprendenti risultati militari che si possono ottenere, contro forze molto superiori numericamente, con un esercito molto motivato che si batte in difesa del suolo della patria. L'azione dei difensori delle Termopili è inoltre ritenuta una classica dimostrazione della superiore efficacia in combattimento di un'unità militare bene addestrata ed equipaggiata.