- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il termine mente è comunemente utilizzato per descrivere l'insieme delle funzioni superiori del cervello e, in particolare, quelle di cui si può avere soggettivamente coscienza in diverso grado, quali la sensazione, il pensiero, l'intuizione, la ragione, la memoria, la volontà. Sebbene molte specie animali condividano con l'uomo alcune di queste facoltà, il termine è di solito impiegato a proposito degli esseri umani. Molte di queste facoltà, rintracciabili a livello neurofisiologico nell'attività della corteccia cerebrale, danno forma nel complesso all'intelligenza. Il termine psiche fa riferimento invece alla mente nel suo complesso cioè comprendendo la dimensione irrazionale cioè istinti e dimensione del profondo (inconscio). All'utilizzo in senso tecnico neurofisiologico si è anche affiancato un utilizzo di tipo metafisico. In tale prospettiva la mente diventa qualche cosa di divino, e tale presunta entità soprannaturale, come ad esempio nell'espressione "la mente di Dio", assume qualità pensanti che alludono a un mente superiore com'era il Dio di Spinoza.

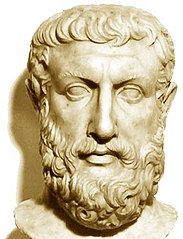

La filosofia (in greco antico: , philosoph a, composto di (phile n), "amare", e (soph a), "sapienza", ossia "amore per la sapienza") un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull'essere umano, indaga sul senso dell'essere e dell'esistenza umana, tenta di definire la natura e analizza le possibilit e i limiti della conoscenza. Prima ancora che indagine speculativa, la filosofia fu una disciplina che assunse anche i caratteri della conduzione del "modo di vita", ad esempio nell'applicazione concreta dei principi desunti attraverso la riflessione o pensiero. In questa forma, essa sorse nell'antica Grecia. A rendere complessa una definizione univoca della filosofia concorre il dissenso tra i filosofi sull'oggetto stesso della filosofia: alcuni orientano l'analisi della filosofia verso l'uomo e i suoi interessi cos come viene esposto nell'Eutidemo di Platone, per cui essa sarebbe l'uso del sapere a vantaggio dell'uomo .Nel prosieguo della storia della filosofia altri autori che seguono questa opinione sono per esempio Cartesio ( Tutta la filosofia come un albero, di cui le radici sono la metafisica, il tronco la fisica, e i rami che sorgono da questo tronco sono le altre scienze, che si riducono a tre principali: la medicina, la meccanica e la morale, intendo la pi alta e la pi perfetta morale, che presupponendo una conoscenza completa delle altre scienze, l'ultimo grado della saggezza ), Thomas Hobbes, e Immanuel Kant, il quale, definisce la filosofia come scienza della relazione di ogni conoscenza al fine essenziale della ragione umana .Altri pensatori ritengono che la filosofia debba puntare alla conoscenza dell'essere in quanto tale secondo un percorso che, fatte le debite differenze, va dagli eleati sino a Husserl e Heidegger.

L'ontologia, una delle branche fondamentali della filosofia, è lo studio dell'essere in quanto tale, nonché delle sue categorie fondamentali. Il termine deriva dal greco ὄντος, òntos (genitivo singolare del participio presente del verbo εἶναι, èinai, «essere») e da λόγος, lògos («discorso»), e quindi letteralmente significa «discorso sull'essere», ma può anche derivare direttamente da τά ὄντα, ovvero "gli enti", variamente interpretabili in base alle diverse posizioni filosofiche.

La filosofia naturale o filosofia della natura, conosciuta in latino come philosophia naturalis, consiste nella riflessione filosofica applicata allo studio della natura.

Con il termine femminismo si indica: la posizione o atteggiamento di chi sostiene la parità politica, sociale ed economica tra i sessi, in ragion del fatto che le donne siano state e siano, in varie misure, discriminate rispetto agli uomini e ad essi subordinate; la convinzione che il sesso biologico non dovrebbe essere un fattore predeterminante che modella l'identità sociale o i diritti sociopolitici o economici della persona; il movimento politico, culturale e sociale, nato storicamente durante l'Ottocento, che ha rivendicato e rivendica pari diritti e dignità tra donne e uomini e che, in vari modi, si interessa alla comprensione delle dinamiche di oppressione di genere.Il femminismo è un movimento complesso ed eterogeneo che si è sviluppato con caratteristiche peculiari in ogni paese ed epoca. Molti fattori contribuiscono a definire e ridefinire il concetto di femminismo e le pratiche politiche ad esso connesse (ad esempio classe, etnia, sessualità). Al suo interno ci sono quindi diverse posizioni e approcci teorici, tant'è che ad oggi alcuni studiosi, teorici e/o militanti femministi parlano di femminismi. In particolare esistono teorie contrastanti riguardo all'origine della subordinazione delle donne ed in merito al tipo di percorso che dovrebbe essere portato avanti per liberarsene: se lottare solo per le pari opportunità tra uomini e donne, se criticare radicalmente le nozioni di "identità sessuale" e "identità di genere", oppure - ancora - se eliminare alla radice i ruoli e quindi tale subordinazione.

L'Etica dimostrata con metodo geometrico (o Etica dimostrata secondo l'ordine geometrico; nell'originale latino: Ethica ordine geometrico demonstrata o Ethica more geometrico demonstrata; nota anche semplicemente come Etica o Ethica) è considerata l'opera principale del filosofo olandese Baruch Spinoza; venne pubblicata postuma nel 1677, lo stesso anno della morte dell'autore.

Il termine Crociata è attribuito primariamente alla serie di guerre promosse dalla Chiesa cattolica, combattute tra l'XI e il XIII secolo. Le più note sono le campagne avvenute nel Vicino Oriente volte a riconquistare la Terra Santa dal dominio islamico, principalmente sul terreno dell'Anatolia e del Levante nel Mediterraneo orientale, ma anche in Egitto e in Tunisia. Tuttavia gli storici utilizzano il termine "crociata" anche per altre campagne volute dalla Chiesa cattolica per una serie di motivi diversi, tra cui sopprimere il paganesimo e i movimenti eretici, risolvere i conflitti tra gruppi cattolici rivali o per ottenere vantaggi politici e territoriali. La prima crociata (1096-1099) venne invocata nel 1095 da Papa Urbano II nel corso di un sermone durante il Concilio di Clermont. In esso il Papa invocava un aiuto militare all'impero bizantino e al suo imperatore Alessio I Comneno, che necessitavano di rinforzi per fronteggiare i turchi intenti a invadere l'Anatolia. Lo scopo di Urbano era quello di garantire ai pellegrini il libero accesso alla Terrasanta, in quel momento sotto il controllo musulmano. Gli studiosi non concordano pienamente su ciò: l'intenzione di Urbano potrebbe essere stata anche quella di condurre a riunificazione la chiesa orientale e quella occidentale della cristianità, divise dopo il grande Scisma del 1054 e di affermarsi come capo della Chiesa unificata. Il successo iniziale della Crociata permise di istituire i primi quattro stati crociati: la Contea di Edessa, il Principato di Antiochia, il Regno di Gerusalemme e la Contea di Tripoli. L'entusiastica risposta alla predicazione di Urbano da parte di tutte le classi nell'Europa occidentale creò un precedente per altre crociate. I volontari divennero crociati facendo voto pubblico e ricevendo indulgenza plenaria. Alcuni speravano in un'ascensione di massa in cielo a Gerusalemme o nel perdono di Dio per tutti i loro peccati. Altri hanno partecipato per soddisfare i propri obblighi feudali, al fine di ottenere gloria e onore o cercare guadagni economici e politici. Successivamente alla prima crociata ve ne furono diverse altre, più o meno rilevanti e numerose, tuttavia tali sforzi durati quasi due secoli per riconquistare la Terrasanta si conclusero con un fallimento. Diversamente, altre crociate non dirette verso il vicino oriente portarono risultati che si consolidarono nel tempo. Ad esempio, la crociata dei Venedi portò, verso la fine del XII secolo, sotto il controllo cattolico tutto la zona del Baltico nord-orientale. All'inizio del XIII secolo l'Ordine Teutonico dette vita a uno stato crociato in Prussia, mentre la monarchia francese usò la crociata contro gli Albigesi per estendere il regno fino al Mar Mediterraneo. L'ascesa dell'Impero ottomano alla fine del XIV secolo comportò una risposta militare cattolica che però si tradusse in ulteriori sconfitte a Nicopoli nel 1396 e a Varna nel 1444. Tra gli storici convivono diverse opinioni riguardo ai crociati. Alcuni sottolineano la loro condotta incongrua con gli scopi dichiarati, come testimoniano le non infrequenti scomuniche comminate dal Papa e per i saccheggi e violenze spesso intraprese; altri invece rilevano il forte spirito religioso che animava comunque questi combattenti. In ogni caso le crociate ebbero un profondo impatto sulla civiltà occidentale. Le città-stato italiane ottennero considerevoli concessioni in cambio dell'assistenza ai crociati e le colonie che stabilirono in oriente furono fondamentali per lo sviluppo del commercio permettendo a città come Genova e Venezia di prosperare. Inoltre consolidarono l'identità collettiva della Chiesa latina sotto la guida papale e costituirono una fonte di racconti di eroismo, cavalleria e pietà che galvanizzavano il romanticismo, la filosofia e la letteratura.

Baruch Spinoza (pronuncia italiana: /spi n a/; in ebraico , Baruch; in latino Benedictus de Spinoza; in portoghese Bento de Espinosa; in spagnolo Benedicto De Espinoza; Amsterdam, 24 novembre 1632 L'Aia, 21 febbraio 1677) stato un filosofo olandese, ritenuto uno dei maggiori esponenti del razionalismo del XVII secolo, antesignano dell'Illuminismo e della moderna esegesi biblica.

L'allucinazione è una falsa percezione in assenza di uno stimolo esterno reale. È spesso definita in psicopatologia "percezione senza oggetto". Il termine deriva dal latino hallucinere o allucinere, che significa "perdere la coscienza" e ha nella sua radice la particella "lux" (luce-illuminazione-percezione). Alternativamente si può far risalire al greco ἁλύσκειν (haluskein), che significa "scappare", "evitare", riferendosi all'interpretazione diffusa dell'allucinazione come fuga dalla realtà. In psicopatologia le allucinazioni vengono classificate fra i disturbi della percezione e sono distinte dalle allucinosi e dalle illusioni. Non necessariamente le allucinazioni sono sintomi di una psicopatologia come evidenziato già dal 1967 dal neurofisiologo polacco Jerzy Konorski il quale indagò le basi fisiologiche delle allucinazioni chiedendosi: «Perché le allucinazioni non hanno luogo in continuazione? Che cosa lo impedisce?». In psicanalisi Sigmund Freud, rifacendosi a Schleiermacher, scrive che ciò «caratterizza lo stato di veglia è il fatto che l'attività del pensiero si esplica in "concetti" e non in "immagini"» concludendo quindi che «i sogni "allucinano", che sostituiscono le allucinazioni ai pensieri» Le allucinazioni si possono verificare in ognuna delle modalità sensitive, in particolare riconosciamo allucinazioni visive, uditive, gustative, olfattive e tattili e fenomeni allucinatori cenestesici, enterocettivi e protopatici.