- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il concetto di oltreuomo o superuomo (dal tedesco Übermensch), introdotto dal filosofo Friedrich Nietzsche, è un'immagine o figura metaforica che rappresenta l'uomo che diviene se stesso in una nuova futura epoca contrassegnata dal cosiddetto nichilismo attivo: secondo Nietzsche, infatti, il nichilismo passivo, che seguirebbe alla scoperta dell'inesistenza di uno scopo della vita, può essere superato solo con un accrescimento dello spirito personale, il quale appunto aprirebbe le porte a una nuova epoca, annunciata in Così parlò Zarathustra (Also sprach Zarathustra), in cui l'uomo è libero dalle catene e dai falsi valori etici e sociali dettati dallo spirito apollineo e dall'antica filosofia di Socrate, seguendo invece lo spirito dionisiaco. L'atteggiamento di attesa di tipi umani superiori è detto superomismo, mentre alcune dottrine politico-ideologiche - come il nazionalsocialismo tedesco - mutuarono poi, strumentalizzandolo, il concetto nietzschiano di superuomo.

La teoria dei colori (in tedesco Zur Farbenlehre) è un saggio scritto da Johann Wolfgang von Goethe nel 1810 e pubblicato a Tubinga. Goethe, pur essendo conosciuto come uno dei più importanti scrittori e poeti di tutti i tempi, sosteneva egli stesso di aver dato molta più importanza ai propri lavori scientifici, incentrati specialmente sullo studio delle piante e appunto dei colori, che a tutte le sue creazioni letterarie. Secondo Goethe del resto, «la scienza è uscita dalla poesia», come da lui affermato nella Metamorfosi delle piante. Confidò in proposito al suo amico Johann-Peter Eckermann: Goethe afferma che non è la luce bianca a scaturire dalla sovrapposizione dei colori, bensì il contrario; i colori non sono «primari», ma consistono in un offuscamento della luce, o nell'interazione di questa con l'oscurità. L'opera di Goethe è stata un importante stimolo sia per considerazioni filosofiche sul colore sia per lo sviluppo della scienza della colorimetria.

Johann Wolfgang von Goethe (in tedesco , [ˈjoːhan ˈvɔlfɡaŋ fɔn ˈɡøːtə]; Francoforte sul Meno, 28 agosto 1749 – Weimar, 22 marzo 1832) è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo tedesco. Considerato dalla scrittrice George Eliot «… uno dei più grandi letterati tedeschi e l'ultimo uomo universale a camminare sulla terra», viene solitamente reputato uno dei casi più rappresentativi nel panorama culturale europeo. La sua attività fu rivolta alla poesia, al dramma, alla letteratura, alla teologia, alla filosofia, all'umanismo e alle scienze, ma fu prolifico anche nella pittura, nella musica e nelle altre arti. Il suo magnum opus è il Faust, un'opera monumentale alla quale lavorò per oltre sessant'anni. Goethe fu l'originario inventore del concetto di Weltliteratur (letteratura mondiale), derivato dalla sua approfondita conoscenza e ammirazione per molti capisaldi di diverse realtà culturali nazionali (inglese, francese, italiana, greca, persiana e araba). Ebbe grande influenza anche sul pensiero filosofico del tempo, in particolare sulla speculazione di Hegel, Schelling e, successivamente, Nietzsche.

Il crepuscolo degli dei (in tedesco Götterdämmerung ) è il quarto e ultimo dei drammi musicali che costituiscono la tetralogia L'anello del Nibelungo di Richard Wagner. Fu rappresentato per la prima volta il 17 agosto 1876 al Festival di Bayreuth con Georg Unger come Sigfrido, Eugen Gura come Gundicaro, Johanna Wagner come Prima Norne, Lilli Lehmann come Woglinde e Hans Richter (direttore d'orchestra), in occasione della prima esecuzione completa della tetralogia. In Italia, la prima è stata il 18 aprile 1883 al Teatro La Fenice di Venezia con Unger diretto da Anton Seidl. Il soggetto del dramma (la Götterdämmerung appunto) è l'armageddon del mondo nella mitologia nordica. In tale visione è stata riconosciuta l'influenza di religioni e di concezioni lontane, quali l'escatologia iranica, l'apocalisse giudaico-cristiana o primitive credenze di matrice indoeuropea.

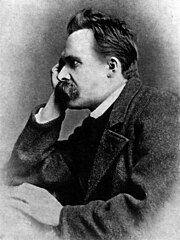

Friedrich Wilhelm Nietzsche (pronuncia italiana: [ˈnit͡ʃe]; in tedesco: [ˈfʁiːdʁɪç ˈvɪlhɛlm ˈniːt͡ʃə] ; a volte italianizzato in Federico Guglielmo Nietzsche; Röcken, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) è stato un filosofo, poeta, saggista, compositore e filologo tedesco. Fu cittadino prussiano fino al 1869, poi apolide (partecipò, comunque, alla guerra franco-prussiana come infermiere per sole due settimane). Considerato tra i massimi filosofi e scrittori di ogni tempo, ebbe un'influenza controversa, ma indiscutibile, sul pensiero filosofico, letterario, politico e scientifico del mondo occidentale nel XX secolo. La sua filosofia, in parte riconducibile al filone delle filosofie della vita, fu considerata da alcuni uno spartiacque fra la filosofia tradizionale e un nuovo modello di riflessione, informale e provocatorio. In ogni caso, si tratta di un pensatore unico nel suo genere, sì da giustificare l'enorme influenza da lui esercitata sul pensiero posteriore. Scrisse vari saggi e opere aforistiche sulla morale, la religione (in particolare quella cristiana), la società moderna, la scienza, intrise di una profonda lucidità e avversione alla metafisica e da una forte carica critica, sempre sul filo dell'ironia e della parodia. Nella sua filosofia si distingue una prima fase "wagneriana", che comprende La nascita della tragedia e le Considerazioni inattuali, in cui il filosofo combatte a fianco di Richard Wagner per una "riforma mitica" della cultura tedesca. Questa fase sarà poi abbandonata e rinnegata con la pubblicazione di Umano, troppo umano – nella stagione cosiddetta "illuministica" del suo pensiero –, per culminare infine, pochi anni prima del crollo nervoso del 1889 e dalla paralisi progressiva che metteranno fine alla sua attività – probabile conseguenza di una patologia neurologica o neuropsichiatrica, oppure di neurosifilide – in una terza fase, prominente del suo pensiero, dedicata alla trasvalutazione dei valori e al nichilismo attivo, costellata dai concetti di oltreuomo, eterno ritorno e volontà di potenza, fase che ha il suo apice (e inizio) con la pubblicazione del celeberrimo Così parlò Zarathustra, seguito da altre importanti opere come Al di là del bene e del male, L'Anticristo e Il crepuscolo degli idoli. Morì, dopo 11 anni e mezzo di infermità, di polmonite nel 1900, ormai paralizzato e in preda a demenza dopo ripetuti ictus che lo avevano colpito, lasciando una notevole eredità filosofica.

Il termine crepuscolo indica il "periodo di tempo" che intercorre dal d alla notte fonda, detto "crepuscolo serale", oppure dalla notte fonda al d , detto "crepuscolo mattutino", e nel quale la Terra riceve un contributo indiretto di illuminazione del Sole, tramite diffusione e riflessione da parte dell'atmosfera. Il d inteso naturalmente come "dall'alba al tramonto" e cio finch il primo o l'ultimo raggio di Sole arrivano sulla terra direttamente, superando l'orizzonte. Mentre la notte fonda quel periodo d'ombra totale, nel quale la luce solare ha il minor contributo e dove il cielo ai nostri occhi appare praticamente nero. Naturalmente la luce del crepuscolo varia, in base al passare del tempo,senza soluzione di continuit dal d alla notte e dalla notte al d . E sia la quantit di luce che il periodo del crepuscolo, possono variare anche in maniera molto evidente in base alle stagioni e in base alla posizione di dove ci troviamo sulla terra, quindi latitudine ma anche altitudine. Ad esempio, stando a Parigi nel periodo da met a fine Giugno, in cui le giornate sono massimamente pi lunghe, la notte fonda non arriver mai e l'unica luce pi bassa visibile, sar proprio quella della somma dei due crepuscoli. Convenzionalmente, al livello del mare, il crepuscolo misura in totale 18 di rotazione terrestre e viene suddiviso in tre tipologie, ognuno di 6 d'angolo. Cos troviamo il crepuscolo civile, il crepuscolo nautico ed il crepuscolo astronomico, ognuno con differente illuminazione caratteristica.