- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Romano Bilenchi (Colle Val d'Elsa, 9 novembre 1909 – Firenze, 18 novembre 1989) è stato uno scrittore e giornalista italiano.

Giuliano Gramigna (Bologna, 31 maggio 1920 – Milano, 15 aprile 2006) è stato un critico letterario, scrittore e poeta italiano.

Il primo numero di Rivoluzione uscì a Firenze il 20 gennaio 1940 su iniziativa dei GUF cittadini. La rivista, che aveva come sottotitolo Quindicinale di politica, letteratura e arte del Gruppo universitari fascisti di Firenze, con sede in via dei Servi 15, fu inizialmente diretta da Guido Renzo Giglioli ed ebbe come condirettore Paolo Cavallina, affiancato dal caporedattore Ferruccio Ulivi. Cavallina fu poi sostituito negli ultimi numeri da Paolo Tosi. Dal 1942, dopo Giglioli, si avvicendarono nella direzione Aldo Brandi e Mario Alburno. Con il fascicolo doppio (numero 6-7) di maggio 1943 Rivoluzione cessò le pubblicazioni.La rivista, superando posizioni di revisionismo e di fronda interna al fascismo, volle dar voce apertamente al crescente disagio verso il regime dei giovani intellettuali, un regime avviato ormai al declino dei suoi ultimi anni e alla disfatta finale. È da menzionare, inoltre, l'attività editoriale promossa da Rivoluzione con la pubblicazione di testi di narrativa e critica letteraria di autori quali Romano Bilenchi (La siccità, 1941), Carlo Cassola (Alla periferia, 1941), Antonio Delfini (Il fanalino della Battimonda, 1940), Mario Luzi (Un'illusione platonica e altri saggi, 1941), Giuseppe Mesirca (Un uomo solitario, 1941), Giancarlo Vigorelli (Eloquenza dei sentimenti, 1943).Tra i collaboratori più noti del quindicinale, oltre agli autori già citati, si possono ricordare Carlo Bo, Franco Calamandrei, Dino Del Bo, Manlio Cancogni, Alfonso Gatto, Alessandro Parronchi, Vasco Pratolini, Leonardo Sinisgalli, Giovanni Testori, Mario Tobino e i pittori Antonio Zancanaro e Ottone Rosai che vi pubblicarono numerosi disegni.

Con la definizione di letteratura turca si intende tutta la produzione letteraria che le diverse tribù di origine e di lingua turca hanno creato durante l'arco della loro storia a partire dal VI secolo nelle diverse zone geografiche del pianeta da loro abitate. Le tribù turche, infatti, per lunghi secoli furono nomadi nelle steppe della Mongolia (secoli VI-XI), loro patria di origine. Poi, intorno all'XI secolo, si convertirono all'Islam, si infiltrarono da oriente nel cadente impero arabo e in breve tempo ne presero di fatto il controllo fondando delle dinastie indipendenti per molti secoli entro un vasto territorio esteso dall'India al Mediterraneo. Le più famose dinastie sono quella dei selgiuchidi in Persia (secoli XI-XIII), che regnarono sula Persia, la Mesopotamia e sulla Siria, quelle dei vari sultani di Delhi in India (secoli XIII-XVI) e quella dei mamelucchi in Egitto (secoli XIII-XVIII). Tutte queste dnastie erano formalmente soggette al califfo di Baghdad. In ultimo, i selgiuchidi della Siria vinsero l'impero bizantino, conquistarono Anatolia e fondarono il Sultanato di Rum (secoli XI-XIII), il primo stato turco politicamente indipendente. All'estinzione dei selgiuchidi, il potere del Sultanato di Rum passò alla dinastia ottomana che, presa Bisanzio nel 1453, fondò l'impero ottomano (secoli XV-XX), dalle ceneri del quale è sorta la repubblica Turchia moderna (secoli XX-XXI). Con la definizione di letteratura turca, quindi, non si intende solo quella composta in Anatolia in età ottomana o contemporanea ma anche quella composta nei secoli precedenti in Mongolia, in Persia, in Siria, in Egitto, in Azerbaigian e nelle altre zone dell'impero arabo, dell'India un tempo soggette al dominio turco. Ognuna di queste letterature, a sua volta, è composta in una specifica variante linguistica (essenzialmente tre, turco chagatai, turcomanno e turco propriamente inteso). L'evento capitale della storia turca è stato ovviamente l'incontro con l'islam, e non solo per motivi religiosi: esso, infatti, sottopose i turchi a un secolare processo di persianizzazione (secoli X-XIX) che ha finito per modificare radicalmente la lingua, la poesia, la cultura e lo stile di vita dei turchi originariamente nomadi. Sebbene sia attestata una produzione poetica precedente all'Islam, infatti, si può dire che la grande poesia turca, quella 'classica', sia nata in età islamica e all'ombra della letteratura persiana, tanto da sembrarne quasi un'infinita, elegantissima variazione. La poesia persiana, d'altronde, che si era imposta brevemente in tutto l'oriente islamico dall'XI secolo, si era sviluppata nelle stesse epoche e negli stessi territori di quella turca, quindi l'influenza sui turchi è diretta: non è un caso che proprio due grandi poeti persiani quali Gialal al-Din Rumi (XIII secolo) e Giami (XV secolo) siano due punti di riferimento importanti per la poesia turca sia in Persia sia in Anatolia, ma non solo. Per questo scrittori bilingui (persiano-turco) sono comunissimi dagli esordi sino a tutto il periodo ottomano: spesso i poemi persiani classici vennero letteralmente "rifatti" in turco ottomano, venendo imitati temi e motivi, personaggi e persino i titoli delle opere originali. Nel XIX e nel XX secolo, dopo la Nahda e dopo il crollo dell'impero ottomano, la letteratura turca ha subito in Turchia un profondo rinnovamento, sia con l'introduzione dei generi letterari europei sia con l'uso di schemi metrici liberi, non vincolati dalla tradizione persiana, riforme appoggiate da Mustafa Kemal Atatürk, padre della moderna repubblica turca, negli Anni 20-30, il quale promosse la depersianizzazione e la dearabizzazione della lingua turca e l'abbandono dell'alfabeto arabo in favore di quello latino, nel tentativo di trovare per la Turchia moderna una sua fisionomia culturale moderna e laica. Nel 2006 Orhan Pamuk è stato insignito del Nobel.

La letteratura cristiana consiste in quel corpus di opere originate dall'avvenimento cristiano, dalla figura di Gesù e dalla sua incidenza nella storia.

Le Fornaci di laterizi Maxia sono un complesso di edifici di interesse archeologico - industriale, siti nella città di Quartu Sant'Elena, in via Brigata Sassari.

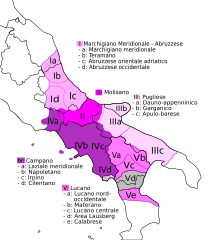

Il dialetto napoletano (napulitano) è una variante diatopica del gruppo italiano meridionale delle lingue romanze parlata a Napoli e in aree della Campania non molto distanti dal capoluogo, corrispondenti approssimativamente all'attuale città metropolitana di Napoli e ai contigui agro aversano e agro nocerino-sarnese, rispettivamente parte della provincia di Caserta e della provincia di Salerno. Il termine dialetto napoletano non è sinonimo di lingua napoletana (individuata dalla classificazione ISO 639-3 attraverso il codice nap e che Ethnologue definisce "lingua napoletano-calabrese"), la quale costituisce invece uno storico idioma sovraregionale basato essenzialmente sull'antica forma vernacolare napoletana (o, più in generale, meridionale) in uso all'interno del regno di Napoli, ove però non aveva valore ufficiale. Il volgare pugliese, altro nome con cui sono storicamente conosciuti il napoletano e i dialetti meridionali, sostituì parzialmente il latino nei documenti ufficiali e nelle assemblee di corte a Napoli, dall'unificazione delle Due Sicilie, per decreto di Alfonso I, nel 1442. Nel XVI secolo, re Ferdinando il Cattolico, aggiunse alla suddetta variante italoromanza-meridionale autoctona già presente, anche lo spagnolo, ma solamente come nuova lingua di corte non amministrativa; mentre, il napoletano (o volgare pugliese), veniva parlato dalla popolazione, usato nelle udienze regie, nelle scuole, negli uffici della diplomazia e dei funzionari pubblici. Poco tempo dopo, il cardinale Girolamo Seripando, nel 1554, stabilì che in questi settori venisse definitivamente sostituito dal volgare toscano, ossia, dall'italiano standard (presente già da tempo in contesti letterari e di studio, insieme al latino) che dal XVI secolo è usato come lingua ufficiale e amministrativa di tutti i Regni e gli Stati italiani preunitari (con l'unica eccezione del Regno di Sardegna insulare, dove l'italiano standard assunse tale posizione a partire dal XVIII secolo), fino ai giorni nostri. Per secoli la letteratura in volgare napoletano ha fatto da ponte fra il mondo classico e quello moderno, fra le culture orientali e quelle dell'Europa settentrionale, dall'«amor cortese», che con la scuola siciliana diffuse il platonismo nella poesia occidentale, al tragicomico (Vaiasseide, Pulcinella), alla tradizione popolare; in napoletano sono state raccolte per la prima volta le fiabe più celebri della cultura europea moderna e pre-moderna, da Cenerentola alla Bella addormentata, nonché storie in cui compare la figura del Gatto Mammone. Il napoletano ha avuto un'influenza significativa sull'intonazione dello spagnolo Rioplatense, della regione di Buenos Aires in Argentina e dell'intero Uruguay.

Dante Alighieri, o Alighiero, battezzato Durante di Alighiero degli Alighieri e anche noto con il solo nome Dante, della famiglia Alighieri (Firenze, tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265 Ravenna, notte tra il 13 e il 14 settembre 1321), stato un poeta, scrittore e politico italiano. Il nome "Dante", secondo la testimonianza di Jacopo Alighieri, un ipocoristico di Durante; nei documenti era seguito dal patronimico Alagherii o dal gentilizio de Alagheriis, mentre la variante Alighieri si afferm solo con l'avvento di Boccaccio. considerato il padre della lingua italiana; la sua fama dovuta eminentemente alla paternit della Comed a, divenuta celebre come Divina Commedia e universalmente considerata la pi grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. Espressione della cultura medievale, filtrata attraverso la lirica del Dolce stil novo, la Commedia anche veicolo allegorico della salvezza umana, che si concreta nel toccare i drammi dei dannati, le pene purgatoriali e le glorie celesti, permettendo a Dante di offrire al lettore uno spaccato di morale ed etica. Importante linguista, teorico politico e filosofo, Dante spazi all'interno dello scibile umano, segnando profondamente la letteratura italiana dei secoli successivi e la stessa cultura occidentale, tanto da essere soprannominato il "Sommo Poeta" o, per antonomasia, il "Poeta". Dante, le cui spoglie si trovano presso la tomba a Ravenna costruita nel 1780 da Camillo Morigia, diventato uno dei simboli dell'Italia nel mondo, grazie al nome del principale ente della diffusione della lingua italiana, la Societ Dante Alighieri, mentre gli studi critici e filologici sono mantenuti vivi dalla Societ dantesca. A partire dal XX secolo e nei primi anni del XXI, Dante entrato a far parte della cultura di massa, mentre la sua opera e la sua figura hanno ispirato il mondo dei fumetti, dei manga, dei videogiochi e della letteratura.