- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Lo strutturalismo è – in filosofia – quel movimento filosofico, scientifico e critico letterario che, sviluppatosi soprattutto in Francia durante gli anni sessanta, si estese all'antropologia, alla critica letteraria, alla psicoanalisi, al marxismo e all'epistemologia, le teorie e il metodo dello strutturalismo linguistico. In particolare nella critica artistica e letteraria (vedi gli studi di Gérard Genette), è stata applicata la teoria e la prassi strutturalista che considera l'opera presa in esame (testo letterario, creazione pittorica o filmica) come un insieme organico scomponibile in elementi e unità, il cui valore funzionale è determinato dall'insieme dei rapporti fra ogni singolo livello dell'opera e tutti gli altri. Fra i più importanti pensatori associati allo strutturalismo occorre ricordare il linguista Roman Jakobson, l'antropologo Claude Lévi-Strauss, lo psicoanalista Jacques Lacan, il filosofo e storico Michel Foucault, il filosofo marxista Louis Althusser e il critico letterario Roland Barthes.

Il postmodernismo è un ampio movimento ideale che si è sviluppato tra la metà e la fine del XX secolo attraversando la filosofia, le arti, l'architettura e la critica. Il termine è stato più genericamente applicato per descrivere un periodo storico che segue il modernismo. Pur comprendendo un'ampia varietà di approcci e discipline, il postmodernismo è generalmente caratterizzato da scetticismo, ironia o rifiuto delle grandi narrazioni e ideologie del modernismo, spesso mettendo in discussione vari presupposti della razionalità proclamata dall'Illuminismo. I pensatori postmoderni richiamano spesso l'attenzione sulla natura contingente o socialmente condizionata della conoscenza e dei sistemi di valori, intendendoli come prodotti di supremazie politiche o culturali. Di conseguenza, il pensiero postmoderno è ampiamente caratterizzato da tendenze all'autoreferenzialità, al relativismo epistemologico e morale, al pluralismo e a un atteggiamento d'irriverenza. Le caratteristiche principali del postmodernismo includono in genere il gioco ironico con stili, citazioni e livelli narrativi, uno scetticismo metafisico o nichilismo verso una "grande narrativa" della cultura occidentale, e una preferenza per il virtuale a spese del reale (o più precisamente, una domanda fondamentale su ciò che costituisce il "reale").Gli approcci postmoderni critici negli anni '80 e '90 sono stati introdotti in una varietà di discipline, tra cui filosofia della scienza, economia, linguistica, letteratura, arte contemporanea, musica, architettura, nonché in movimenti culturali come il femminismo. Il postmodernismo è spesso associato a scuole di pensiero come il decostruzionismo, il post-strutturalismo e filosofi come Jean-François Lyotard, Jacques Derrida e Fredric Jameson. Le critiche al postmodernismo, accusato di promuovere l'oscurantismo, rilevano la sua insignificanza e la constatazione di non aggiungere nulla alla conoscenza analitica o empirica.

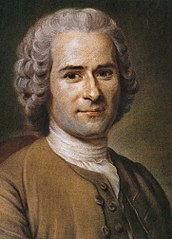

Jean-Jacques Rousseau ([rus so]; in francese [ ' ak u'so]; Ginevra, 28 giugno 1712 Ermenonville, 2 luglio 1778) stato un filosofo, scrittore e musicista svizzero. Nato da un'umile famiglia calvinista di origine francese, ebbe una giovinezza difficile ed errabonda durante la quale si convert al cattolicesimo (per poi tornare al calvinismo e approdare infine al deismo), visse e studi a Torino e svolse diverse professioni, tra cui quella della copia di testi musicali e quella di istitutore. Trascorse alcuni anni di tranquillit presso la nobildonna Fran oise-Louise de Warens; quindi, dopo alcuni vagabondaggi tra la Francia e la Svizzera, si trasfer a Parigi, dove conobbe e collabor con gli enciclopedisti. Nello stesso periodo inizi la sua relazione con Marie-Th r se Levasseur, da cui avrebbe avuto cinque figli. Il suo primo testo filosofico importante, il Discorso sulle scienze e le arti, vinse il premio dell'Accademia di Digione nel 1750 e segn l'inizio della sua fortuna.Dal primo Discours emergevano gi i tratti salienti della filosofia rousseauiana: un'aspra critica della civilt come causa di tutti i mali e le infelicit della vita dell'uomo, con il corrispondente elogio della natura come depositaria di tutte le qualit positive e buone. Questi temi sarebbero stati ulteriormente sviluppati dal Discorso sull'origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini del 1754: da questo secondo Discours emergeva la concezione di Rousseau dell'uomo e dello stato di natura, la sua idea sull'origine del linguaggio, della propriet , della societ e dello Stato. Un altro testo, il Contratto sociale del 1762, conteneva la proposta politica di Rousseau per la rifondazione della societ sulla base di un patto equo costitutivo del popolo come corpo sovrano, solo detentore del potere legislativo e suddito di s stesso. Questi e altri suoi scritti (soprattutto l' mile, sulla pedagogia) vennero condannati e contribuirono a isolare Rousseau rispetto all'ambiente culturale del suo tempo. Le sue relazioni con tutti gli intellettuali illuministi suoi contemporanei, oltre che con le istituzioni della Repubblica di Ginevra, finirono per deteriorarsi a causa di incomprensioni, sospetti e litigi, e Rousseau mor in isolamento quasi completo.Considerato per alcuni versi un illuminista, e tuttavia in radicale controtendenza rispetto alla corrente di pensiero dominante nel suo secolo, Rousseau ebbe influenze importanti nel determinare certi aspetti dell'ideologia egualitaria e anti-assolutistica che fu alla base della Rivoluzione francese del 1789; anticip inoltre molti degli elementi che, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, avrebbero caratterizzato il Romanticismo, e segn profondamente tutta la riflessione politica, sociologica, morale, psicologica e pedagogica successiva. Alcuni elementi della sua visione etica saranno ripresi in particolare da Immanuel Kant.Rousseau fu anche un compositore, e la sua opera pi nota L'indovino del villaggio. Le idee di Rousseau ebbero una risonanza europea e mondiale, tale da ispirare le future costituzioni degli Stati Uniti e della Rivoluzione francese.

La filosofia (in greco antico: , philosoph a, composto di (phile n), "amare", e (soph a), "sapienza", ossia "amore per la sapienza") un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull'essere umano, indaga sul senso dell'essere e dell'esistenza umana, tenta di definire la natura e analizza le possibilit e i limiti della conoscenza. Prima ancora che indagine speculativa, la filosofia fu una disciplina che assunse anche i caratteri della conduzione del "modo di vita", ad esempio nell'applicazione concreta dei principi desunti attraverso la riflessione o pensiero. In questa forma, essa sorse nell'antica Grecia. A rendere complessa una definizione univoca della filosofia concorre il dissenso tra i filosofi sull'oggetto stesso della filosofia: alcuni orientano l'analisi della filosofia verso l'uomo e i suoi interessi cos come viene esposto nell'Eutidemo di Platone, per cui essa sarebbe l'uso del sapere a vantaggio dell'uomo .Nel prosieguo della storia della filosofia altri autori che seguono questa opinione sono per esempio Cartesio ( Tutta la filosofia come un albero, di cui le radici sono la metafisica, il tronco la fisica, e i rami che sorgono da questo tronco sono le altre scienze, che si riducono a tre principali: la medicina, la meccanica e la morale, intendo la pi alta e la pi perfetta morale, che presupponendo una conoscenza completa delle altre scienze, l'ultimo grado della saggezza ), Thomas Hobbes, e Immanuel Kant, il quale, definisce la filosofia come scienza della relazione di ogni conoscenza al fine essenziale della ragione umana .Altri pensatori ritengono che la filosofia debba puntare alla conoscenza dell'essere in quanto tale secondo un percorso che, fatte le debite differenze, va dagli eleati sino a Husserl e Heidegger.

Il termine decostruzione, da cui decostruzionismo o decostruttivismo, fa il suo ingresso nella storia della filosofia occidentale con il tentativo, da parte di Jacques Derrida, di tradurre linguisticamente e semanticamente l'invito heideggeriano alla Destruktion dei concetti della metafisica. Per quanto l'autore algerino si sottragga ad ogni tentativo di definizione della decostruzione, possiamo dire che si tratta di operare un confronto serrato con i testi e gli autori della filosofia occidentale nell'intento di mettere in luce i presupposti impliciti, i pregiudizi nascosti, le contraddizioni latenti della cultura e del linguaggio che, non troppo consapevolmente, “abitiamo”.

Edith Stein (in religione Teresa Benedetta della Croce; Breslavia, 12 ottobre 1891 – Auschwitz, 9 agosto 1942) è stata una monaca cristiana, filosofa e mistica tedesca dell'Ordine delle Carmelitane Scalze, vittima della Shoah. Di origine ebraica, si convertì al cattolicesimo dopo un periodo di ateismo che durava dall'adolescenza. Venne arrestata nei Paesi Bassi dai nazisti e rinchiusa nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau dove, insieme alla sorella Rosa, terziaria carmelitana scalza, nel 1942 venne trucidata. Nel 1998 papa Giovanni Paolo II la proclamò santa e l'anno successivo la dichiarò patrona d'Europa.

Demetrio Camarda (Dhimitër Kamarda in albanese; Piana degli Albanesi, 23 ottobre 1821 – Livorno, 13 marzo 1882) è stato un presbitero di rito bizantino-greco e linguista italiano della minoranza albanese d'Italia. Grammatologo di lingua albanese e greca, storico e filologo, è universalmente riconosciuto come il più importante studioso della lingua albanese dell'Ottocento, che scrisse i primi monumenti scientifici e sistematici della cultura arbëreshe. Studioso del folklore arbëreshë, ebbe conoscenze in linguistica indoeuropea, e affrontò, fra i primi, i più ardui problemi della linguistica albanese nel suo "Saggio di grammatologia comparata sulla lingua albanese", nel 1864. Seguì un'"Appendice al Saggio", nel 1866, importante per la raccolta dei canti popolari italo-albanesi e albanesi che contiene. Il suo capolavoro "Sprovë e gramatologjisë krahasuese mbi gjuhën shqipe" è la prima opera scientifica di studio storico-comparativo sull'argomento. Collaborò con numerosi intellettuali, letterati e linguisti dell'epoca. Tra questi ricordiamo: Dora d'Istria, Luigi Luciano Bonaparte, nipote del celebre imperatore, che lo ricevette nella sua abitazione londinese, Don Pedro II, imperatore del Brasile, Graziadio Isaia Ascoli, Angelo De Gubernatis, Domenico Comparetti, illustri linguisti italiani, e Girolamo de Rada.

Della grammatologia (in francese De la grammatologie) è un'opera di filosofia del 1967 di Jacques Derrida.