- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

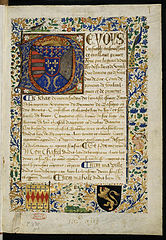

Il metodo di Lachmann (o metodo stemmatico) è, in filologia, lo strumento indispensabile ai fini della pubblicazione dell'edizione critica di un testo. Fu teorizzato dal filologo classico tedesco Karl Lachmann a metà dell'Ottocento: la prima opera nella quale si utilizzarono le procedure successivamente definite come "metodo lachmanniano" fu un'edizione del 1850 del De rerum natura di Lucrezio. Nonostante le critiche ricevute in oltre un secolo e mezzo, tale metodo è ancor oggi valido e rimane fondamentale soprattutto per l'edizione dei testi classici greci e latini. Delle fasi necessarie per l'edizione di un testo quella che caratterizza il metodo di Lachmann è la prima, la recensio ("recensione, rassegna, disamina") dei testimoni, che sfocia nella ricostruzione dello stemma codicum.

La questione omerica si riferisce a quel dibattito, confronto o scontro letterario che interessa filologi e storici della lingua greca arcaica circa l'attendibilità della composizione dell'Iliade e dell'Odissea da parte di Omero e sull'esistenza stessa di quest'ultimo. Il dibattito ha origini molto antiche, perché già in età classica si discuteva sulla paternità dell'Odissea di Omero. Negli ultimi secoli del medioevo, e nei primi del rinascimento, vi sarà uno sviluppo di questo dibattito, ma si potrà parlare di questione omerica solo con Wolf e con la suddivisione degli studiosi in unitari ed analitici (i primi riconoscono Omero come autore di almeno uno dei poemi o entrambi; i secondi disconoscono completamente la paternità omerica dei poemi). Essa è motivata, anzitutto, dall'interesse per la figura del poeta Omero, di cui gli antichi non dubitavano ma, allo stesso tempo, di cui avevano notizie insicure e che era al centro di vere e proprie rivendicazioni (per esempio sul luogo di nascita); soprattutto, però, trae origine dai dubbi testuali suscitati dagli stessi poemi omerici: in essi, infatti, si riscontrano incongruenze (per esempio l'uso del duale nel libro IX dell'Iliade, quando i membri dell'ambasceria sono in realtà tre), contraddizioni (per esempio Pilemene, condottiero dei Paflagoni, che muore in Iliade V 576 ma ritorna in XIII 658), frequenti ripetizioni di espressioni e interi blocchi di versi.

La filologia (in greco antico: φιλoλογία, philologhía («interesse per la parola»), composto da φίλος, phìlos, "amante, amico" e λόγος, lògos, "parola, discorso"), secondo l’accezione comune attuale, è un insieme di discipline che studia i testi di varia natura (letterari, storici, politologici, economici, giuridici, ecc.), da quelli antichi a quelli contemporanei, al fine di ricostruire la loro forma originaria attraverso l’analisi critica e comparativa delle fonti che li testimoniano e pervenire, mediante varie metodologie di indagine, ad un’interpretazione che sia la più corretta possibile. Il filologo italiano Alberto Varvaro evidenzia come qualsiasi testo, sia scritto sia orale, inerente a qualsiasi sapere, può e deve essere trattato con i metodi e gli strumenti della filologia. Dunque, la filologia non identifica un ambito d'indagine, ma un metodo.

L'errore significativo è, nella terminologia filologica, un errore che consenta, nel quadro delle procedure del metodo cosiddetto lachmanniano, di definire i rapporti tra i testimoni di una tradizione manoscritta. Gli errori significativi possono essere: errori congiuntivi; se si può supporre che non possano essere stati compiuti indipendentemente da due distinti copisti: in questo caso si dimostra il legame tra i manoscritti che contengono tale errore. errori separativi; se si può supporre che non possano essere stati emendati per congettura "nell'epoca cui risalgono i manoscritti interessati": in questo caso si dimostra l'indipendenza di un manoscritto da un altro manoscritto.

In filologia, la ricerca degli errori significativi comuni ad una tradizione manoscritta è una delle procedure fondamentali del cosiddetto Metodo di Lachmann. In particolare, si distingue tra errore separativo ed errore congiuntivo. La definizione più nota di errore separativo è stata fornita da Paul Maas: "L'indipendenza di un testimone (B) da un altro (A) viene dimostrata per mezzo di un errore di A contro B, che sia di tal natura, che, per quanto ci è dato sapere riguardo allo stato della critica congetturale nel tempo intercorso fra A e B, non può essere stato eliminato per congettura in questo spazio di tempo".

In filologia l'errore congiuntivo è, con l'errore separativo, uno degli errori significativi, la cui ricerca è una delle procedure fondamentali del Metodo di Lachmann. La definizione più nota di errore congiuntivo è stata fornita da Paul Maas: Nel metodo lachmanniano, un errore congiuntivo comune a tutti i codici di una determinata opera, è sufficiente e necessario a provare l'esistenza di un archetipo all'origine della tradizione manoscritta.