- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il metodo di Lachmann (o metodo stemmatico) è, in filologia, lo strumento indispensabile ai fini della pubblicazione dell'edizione critica di un testo. Fu teorizzato dal filologo classico tedesco Karl Lachmann a metà dell'Ottocento: la prima opera nella quale si utilizzarono le procedure successivamente definite come "metodo lachmanniano" fu un'edizione del 1850 del De rerum natura di Lucrezio. Nonostante le critiche ricevute in oltre un secolo e mezzo, tale metodo è ancor oggi valido e rimane fondamentale soprattutto per l'edizione dei testi classici greci e latini. Delle fasi necessarie per l'edizione di un testo quella che caratterizza il metodo di Lachmann è la prima, la recensio ("recensione, rassegna, disamina") dei testimoni, che sfocia nella ricostruzione dello stemma codicum.

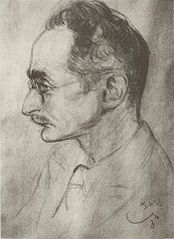

Paul Maas (Francoforte sul Meno, 18 novembre 1880 – Oxford, 15 luglio 1964) è stato un filologo classico e linguista tedesco. È considerato uno dei più eminenti filologi classici del XX secolo, alla pari del suo maestro Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Fu anche uno dei primi studiosi a occuparsi di letteratura e filologia bizantina.

L'apparato critico è la sezione dell'edizione critica dedicata a documentare lo stato della tradizione di un testo, dando conto delle scelte operate dall'editore nella costituzione del testo stesso. L'apparato critico assolve due funzioni: innanzitutto, indica a chi legge i punti in cui il testo stampato è differente dalla tradizione manoscritta o dalle congetture di altri studiosi; inoltre, nel riportare in maniera precisa le varianti di un testo, l'apparato critico fornisce anche i mezzi necessari perché il lettore possa giudicare, criticandole o approvandole, le scelte dell'editore.

Karl Lachmann (Braunschweig, 4 marzo 1793 – Berlino, 13 marzo 1851) è stato un filologo classico tedesco.

L'errore significativo è, nella terminologia filologica, un errore che consenta, nel quadro delle procedure del metodo cosiddetto lachmanniano, di definire i rapporti tra i testimoni di una tradizione manoscritta. Gli errori significativi possono essere: errori congiuntivi; se si può supporre che non possano essere stati compiuti indipendentemente da due distinti copisti: in questo caso si dimostra il legame tra i manoscritti che contengono tale errore. errori separativi; se si può supporre che non possano essere stati emendati per congettura "nell'epoca cui risalgono i manoscritti interessati": in questo caso si dimostra l'indipendenza di un manoscritto da un altro manoscritto.

In filologia l'errore congiuntivo è, con l'errore separativo, uno degli errori significativi, la cui ricerca è una delle procedure fondamentali del Metodo di Lachmann. La definizione più nota di errore congiuntivo è stata fornita da Paul Maas: Nel metodo lachmanniano, un errore congiuntivo comune a tutti i codici di una determinata opera, è sufficiente e necessario a provare l'esistenza di un archetipo all'origine della tradizione manoscritta.