- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Vienna (AFI: /ˈvjɛnna/ o /ˈvjenna/; in tedesco Wien, /vi:n/, in austro-bavarese Wean, in ungherese Bécs, in sloveno Dunaj) è la capitale e allo stesso tempo uno dei nove Stati federali dell'Austria, completamente circondato dalla Bassa Austria, è il settimo comune per abitanti dell'Unione europea. Sede di importanti organizzazioni internazionali tra le quali: l'organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), l'agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) con il centro storico della città che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è anche un centro industriale con, principalmente, industrie elettroniche, tessili, agroalimentari, siderurgiche, chimiche, meccaniche di precisione. La città, che ha vari esempi d'architettura barocca e può essere indicata come culla dello stile Jugendstil, è rappresentata per oltre la metà da spazi verdi tra parchi, giardini e boschi, che diventano luoghi di svago e di aggregazione sociale. Dopo le gravissime distruzioni subite durante la seconda guerra mondiale, il suo patrimonio edilizio e monumentale è stato degnamente ricostruito e potenziato. Nota per avere ospitato molti tra i maggiori compositori del XVIII e del XIX secolo: Antonio Vivaldi, Niccolò Paganini, Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn, Antonio Salieri, Ludwig van Beethoven, Gioachino Rossini, Franz Schubert, gli Strauss, Johannes Brahms, Anton Bruckner, Franz Liszt, Gustav Mahler, Arnold Schönberg e altri ancora, per quattro anni consecutivi (2009-2012) la rivista Mercer ha classificato Vienna al primo posto nella sua classifica delle 100 città con la miglior qualità della vita. Nel 2014, dopo essere stata superata da Melbourne, è ritornata al primo posto.

Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen (Avignone, 10 dicembre 1908 – Clichy, 27 aprile 1992) è stato un compositore, pianista, organista e ornitologo francese. Si iscrisse al conservatorio di Parigi all'età di 11 anni ed ebbe tra i suoi professori musicisti del calibro di Paul Dukas, Maurice Emmanuel, Charles-Marie Widor e Marcel Dupré. Nel 1931 ottenne il posto di organista della chiesa della Sainte-Trinité a Parigi, incarico che mantenne fino alla morte. Nel 1940, durante l'invasione tedesca della Francia fu fatto prigioniero ed internato nello Stalag VIII-A, un campo di lavoro presso Görlitz. Qui, trovando casualmente tra i suoi compagni di prigionia tre musicisti, compose, col beneplacito del responsabile del campo appassionato di musica, una delle sue composizioni più note, il Quatuor pour la fin du temps (Quartetto per la fine del Tempo) per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte. La prima fu eseguita il 15 gennaio 1941 davanti a circa quattrocento fra prigionieri e guardie. Poco dopo la sua liberazione, nel 1941 ottenne l'incarico di professore di armonia al conservatorio di Parigi, a cui si aggiunse nel 1966 quello di professore di composizione, posti che mantenne fino al pensionamento nel 1978. Tra i suoi numerosi allievi si distinsero particolarmente Pierre Boulez, Yvonne Loriod (che divenne poi la sua seconda moglie), Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, George Benjamin e Jennifer Bate, organista britannica considerata la sua maggiore interprete, che fino alla morte si è esibita in concerto utilizzando le partiture originali del compositore. Messiaen si interessò alla musica indiana (più precisamente alla musica carnatica) e dell'antica Grecia, e in particolare al loro ritmo: molte sue opere hanno una struttura ritmica assai complessa o inusuale. Dal punto di vista armonico e melodico si distinse per l'introduzione e l'uso di particolari scale musicali a cui diede il nome di modi a trasposizione limitata. L'impiego di questi modi gli permise di esplorare la relazione tra l'udito e gli altri sensi, realizzando una musica sinestetica, in cui l'incontro e la sovrapposizione di accordi doveva creare l'impressione di vedere certi ben determinati accostamenti di colore. Per un breve periodo sperimentò anche il serialismo integrale, anticipando per certi aspetti l'opera del suo allievo Boulez. A rendere ancora più eclettico ed inconfondibile il suo stile è l'uso di strumenti esotici o curiosi come il gamelan e le onde Martenot (Jeanne Loriod, sorella della sua seconda moglie, era una virtuosa di questo strumento). A dispetto dello stile così vario e inusuale, la maggior parte delle sue composizioni (con la notevole eccezione di quelle ispirate al canto degli uccelli) sono di carattere sacro o mistico e dipingono quello che egli stesso chiamava «l'aspetto meraviglioso della fede», testimoniando il suo credo nella religione cattolica. Messiaen era affascinato dal canto degli uccelli, era suo convincimento che essi fossero i più grandi musicisti sulla terra e piuttosto che compositore, si considerava più "un ornitologo e un ritmista". Nei suoi numerosi viaggi in tutto il mondo, ebbe modo di ascoltare e registrare il canto di numerosi uccelli, realizzando delle trascrizioni (soprattutto per pianoforte ma anche per orchestra), tra cui la più celebre è il Catalogue d'oiseaux (Catalogo d'uccelli), composta tra il 1956 e il 1958. Oltre ad essere composizioni a sé stanti, tali trascrizioni vennero inserite in gran parte delle sue opere più famose, come nella Sinfonia Turangalîla e nel San Francesco d'Assisi. L'uso innovativo di ritmo, melodia e armonia, la sua personale concezione delle relazioni tra tempo, musica e colore, la passione per il canto degli uccelli e la sua sincera e profonda ispirazione religiosa, nonché il suo ruolo di didatta, hanno contribuito a fare di Messiaen uno dei più grandi ed influenti compositori del XX secolo.

Luca Francesconi (Milano, 17 marzo 1956) è un compositore e direttore d'orchestra italiano. Allievo di Luciano Berio e Karlheinz Stockhausen, ha diretto quattro edizioni del festival internazionale di musica della Biennale di Venezia (2008 – 2011).

Il krautrock (anche chiamato con l'espressione tedesca Kosmische Musik, in italiano musica cosmica) è un termine coniato dalla stampa e critica angloamericana in riferimento alla scena musicale costituita dai gruppi attivi in Germania negli anni settanta che hanno prodotto in varia misura forme musicali nuove sulla base del rock progressivo o della musica elettronica tedesca (ad esempio Karlheinz Stockhausen) dei decenni precedenti. Il termine fu utilizzato per la prima volta in senso denigratorio sulle pagine del settimanale inglese Melody Maker.

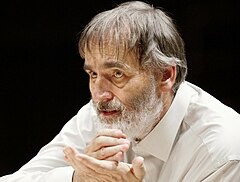

Helmut Friedrich Lachenmann (Stoccarda, 27 novembre 1935) è un compositore tedesco. A undici anni, dopo la Seconda guerra mondiale, inizia a cantare nel coro della chiesa locale. Studia pianoforte con Jürgen Uhde e composizione con Johann Nepomuk David al conservatorio di Stuttgart dal 1955 al 1958. Successivamente, segue privatamente le lezioni del compositore Luigi Nono, a Venezia, cui rimarrà sempre legato da profonda amicizia, ed è stato allievo di Karlheinz Stockhausen a Colonia. Ha insegnato a Stoccarda e a Hannover. Tra i suoi allievi più importanti si ricordano Mark Andre, Alvaro Carlevaro, Clemens Gadenstätter, Harald Muenz, Manuel Hidalgo, Shigeru Kan-no, Juliane Klein, Mayako Kubo, Wolfram G. Schurig, Kunsu Shim e Stefan Streich. Partito dalle esperienze del puntillismo, ha poi approfondito l'indagine sulla concretezza della materia sonora, specie con l'uso di strumenti che amplificano le sfumature del suono in regioni che altrimenti sarebbero al di fuori della percezione. Il suo nome è associato alla musica concreta, perché Lachenmann ha descritto le sue composizioni come musica concreta strumentale, la quale implica un linguaggio musicale che abbraccia la totalità del mondo sonoro accessibile mediante tecniche interpretative non convenzionali. Nel 2008 riceve il Leone d'oro alla carriera del 52º Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia con questa motivazione:

Franco Battiato, all'anagrafe Francesco Battiato (Ionia, 23 marzo 1945), è un cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. L'artista ha fatto parlare di sé per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro in modo eclettico e personale: dopo l'iniziale fase pop degli anni sessanta, è passato al rock progressivo e all'avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente, è ritornato sui passi della musica leggera approfondendo anche la canzone d'autore. Fra gli altri stili in cui si è cimentato vi sono la musica etnica, quella elettronica e l'opera lirica. Lungo la sua carriera, in cui ha ottenuto un vistoso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell'aiuto di numerosi collaboratori fra cui il violinista Giusto Pio e il filosofo Manlio Sgalambro (coautore di molti suoi brani). I suoi testi riflettono i suoi interessi, fra cui l'esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi (in particolare tramite l'influenza di G.I. Gurdjieff) e la meditazione orientale. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con tre Targhe e un Premio Tenco. Tra novembre 2012 e marzo 2013 ha portato avanti una brevissima esperienza in qualità di assessore al turismo della Regione Siciliana nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta dichiarando di non voler ricevere alcun compenso.

Francesco Leprino (Ficarra, 1953) è un regista e musicologo italiano. Considerato unico l'apporto alla divulgazione musicale attraverso il suo cinema che mette al centro proprio la musica classica.

Il corno di bassetto è uno strumento musicale aerofono appartenente alla famiglia dei clarinetti. Insieme al clarinetto contralto in Mi♭, rientrerebbe nel gruppo dei clarinetti contralti ma i corni di bassetto sono strumenti che costituiscono un vero e proprio ramo ben distinto, pur rientrando nella famiglia dei clarinetti. Lo strumento è di bosso con 7 fori e 13 chiavi ed è formato da 5 parti che si incastrano l'una nell'altra con dei sugheri (come nel clarinetto normale): il bocchino (con ancia e legatura), il collo (l'equivalente del barilotto), il pezzo superiore, il pezzo inferiore e la campana; quest'ultima ha la caratteristica forma rivolta verso l'alto, simile a quella del clarinetto basso (in realtà i due strumenti sono molto simili nella forma). La sua estensione normalmente va dal La (o La♭) nel primo spazio della chiave di basso al Do sopra il rigo in chiave di violino. Tuttavia gli esecutori più dotati sono in grado di raggiungere suoni più acuti. Alcuni corni di bassetto (in realtà la maggior parte di nuova costruzione) scendono fino al Fa1 grazie a un pezzo inferiore più lungo e munito di chiavi (la cosiddetta "discendenza") come del resto avviene, in modo trasposto, col clarinetto basso. La discendenza esisteva fin dai tempi di Mozart (di cui si dice fosse lo strumento prediletto poiché recente e privo di repertorio), infatti esisteva nella parte terminale dello strumento una piccola scatola di legno, all'interno del quale il canneggio dello strumento si ripiegava a S per portare lo strumento fino a Fa grave. Il repertorio relativo a questo strumento è abbastanza nutrito: esso è stato talvolta impiegato in orchestra (Mozart, Requiem o Serenata per fiati n. 10 in Si bemolle maggiore K 361 "Gran Partita"), ma esistono esempi di musica solistica come i due Konzertstücke in Fa minore op. 113 e in Re minore op. 114 di Mendelssohn per clarinetto, corno di bassetto e orchestra, il balletto Le creature di Prometeo op. 43, con corno di bassetto obbligato, di Beethoven, il concerto per corno di bassetto e orchestra di Carl Stamitz, il concerto per corno di bassetto e orchestra di Alessandro Rolla e i vari lavori nell'ambito della musica contemporanea di Karlheinz Stockhausen.