- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600), è stato un filosofo, scrittore e frate domenicano italiano vissuto nel XVI secolo. Il suo pensiero, inquadrabile nel naturalismo rinascimentale, fondeva le più diverse tradizioni filosofiche — materialismo antico, averroismo, copernicanesimo, lullismo, scotismo, neoplatonismo, ermetismo, mnemotecnica, influssi ebraici e cabalistici — ma ruotava intorno a un'unica idea: l'infinito, inteso come l'universo infinito, effetto di un Dio infinito, fatto di infiniti mondi, da amare infinitamente.

Il processo a Giordano Bruno, dopo l'arresto del filosofo avvenuto a Venezia il 23 maggio 1592 e il suo trasferimento nelle carceri romane dell'Inquisizione il 27 febbraio 1593, si concluse il 17 febbraio 1600 con la condanna al rogo per eresia eseguita in piazza Campo dei Fiori.

De la causa, principio et Uno è la seconda opera in lingua italiana che Giordano Bruno dà alle stampe a Londra nel 1584. Articolata in cinque dialoghi, egli dedica anche questa all'ambasciatore di Francia presso il quale era ospite, Michel de Castelnau. Proseguendo l'esposizione iniziata con La cena de le ceneri, il filosofo, sostenendovi l'unità di causa universale e principio universale, elabora una concezione animistica della materia, una materia eterna, infinita, viva.

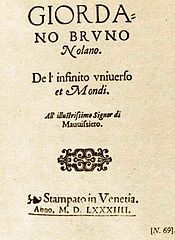

De l'infinito, universo e mondi è il terzo dialogo filosofico che Giordano Bruno pubblica a Londra nel 1584, chiudendo il ciclo dei dialoghi cosmologici londinesi intrapreso con La cena de le ceneri e proseguito con De la causa, principio et uno. Sviluppando ulteriormente tematiche già iniziate in quelli, il rapporto fra un Dio immanente e un universo infinito da un lato, e la distinzione dei ruoli di teologia e filosofia dall'altro, il De l'infinito sancisce il punto definitivo di frattura del pensiero del filosofo sia con la dottrina aristotelica sia col cristianesimo.

De umbris idearum ("Le ombre delle idee") è un'opera in latino del filosofo Giordano Bruno pubblicata a Parigi nel 1582 dalla tipografia E. Gourbin in un unico volume insieme all'Ars memoriae ("Arte della memoria"). Considerato un trattato di mnemotecnica, il volume è così diviso in due parti, la prima di carattere teorico, la seconda di carattere pratico.

De gli eroici furori è un'opera filosofica di Giordano Bruno pubblicata a Londra nel 1585, l'ultima in lingua italiana, con la quale l'autore chiude il ciclo dei dialoghi cosiddetti londinesi, o anche italiani. Scritto in forma dialogica il testo è suddiviso in due parti di cinque dialoghi ciascuna. L'opera appartiene a un genere letterario misto: Bruno presenta infatti un trattato filosofico con largo uso della poesia applicata e di emblemi. Nell'opera, inquadrabile nell'ambito della filosofia contemplativa, Bruno espone la propria visione del rapporto fra uomo e conoscenza. In un universo infinito, animato da un divino onnipresente ma irraggiungibile, l'uomo, che ha come fine più alto la conoscenza della verità e la conseguente azione adeguata, è mosso da una forza che sempre lo sospinge avanti, assimilandolo a un eroe che con passione e a volte con impeto asseconda razionalmente il suo amore infinito.

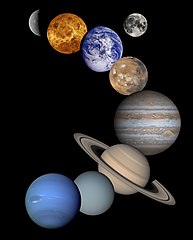

Il 24 agosto 2006 al termine dell'Assemblea Generale di Praga dell'Unione Astronomica Internazionale (International Astronomy Union o IAU) è stato approvato il testo completo della definizione di pianeta del Sistema solare. La nuova definizione riconosce 8 pianeti - Mercurio, Venere, la Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno - ed introduce la nuova categoria dei pianeti nani per classificare oggetti come Cerere, Plutone, Haumea, Makemake ed Eris.Storicamente, il concetto di pianeta è mutato con il progredire delle conoscenze scientifiche. Nell'antichità, come rivela l'etimologia del termine (vagabondo, in lingua greca), venivano considerati "pianeti" tutti gli astri che si spostavano nel cielo notturno rispetto allo sfondo delle stelle fisse, ovvero la Luna, il Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, escluse le comete che venivano considerate fenomeni atmosferici. Con l'introduzione del modello eliocentrico la Terra fu classificata tra i pianeti, mentre il Sole e la Luna ne furono chiaramente distinti. Il successivo sviluppo delle tecniche osservative con l'introduzione del telescopio permise la scoperta di Urano, Nettuno e Plutone, i quali furono subito inseriti nell'elenco dei pianeti del Sistema solare. Successive osservazioni evidenziarono le anomalie di Plutone rispetto agli altri pianeti: un'orbita parecchio eccentrica e inclinata rispetto al piano dell'eclittica ed una massa pari ad un quinto di quella della Luna. Era già accaduto che oggetti ritenuti pianeti al momento della scoperta fossero riclassificati dopo averne studiato le caratteristiche, così negli ultimi anni del XX secolo nacque una discussione sull'opportunità di riclassificare Plutone tra gli asteroidi, resa sempre più concreta dalla scoperta di numerosi altri oggetti orbitanti oltre l'orbita di Nettuno. La necessità di una decisione fu dettata dall'individuazione di Eris, più massiccio di Plutone. Riconoscere Eris come il decimo pianeta richiedeva implicitamente di accogliere una definizione di pianeta che avrebbe assunto le dimensioni di Plutone quale arbitrario limite inferiore.Una serie di riunioni avviate nel 2005 dall'Unione Astronomica Internazionale ha cercato di individuare i requisiti che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, caratterizzassero un pianeta. Tali caratteristiche sono state indicate nel raggiungimento dell'equilibrio idrostatico e nella dominanza orbitale, oltre che nel fatto che un pianeta orbiti sempre intorno al Sole. Alla pubblicazione della nuova definizione è seguita una serie di proteste, soprattutto da parte di chi proponeva di mantenere Plutone tra i pianeti e di aumentarne, piuttosto che ridurne, il numero, eventualmente applicando una distinzione tra pianeti principali (gravitazionalmente dominanti) e no.

Amore platonico è un modo usuale di definire una forma di amore priva della dimensione passionale (romantica). Infatti Platone considera l'attrazione fra i corpi il primo dei vari livelli di amore, benché egli aggiunga che questo livello vada abbandonato per giungere a quelli superiori (amore per l'anima, per le leggi e le istituzioni, per le scienze, assoluto). Questa formula in realtà scaturisce da un contesto filosofico in cui l'amore, inteso come moto dell'animo e non come forma di relazione, viene interpretato come impulso al trascendimento della realtà sensibile, del mondo delle apparenze, capace di muovere la conoscenza verso uno Spirito assoluto, attuando cioè un processo di indiamento (o nella mistica), come illustrato ad esempio nel pensiero di Giordano Bruno. Nel dialogo del Simposio, il brutto e sapiente Socrate rifiuta la proposta sessuale di Alcibiade, giovane bello e potente, e alla fine del dialogo, nella scena di amore (non consumato), spiega : «Caro Alcibiade, se credevi di scambiare la bellezza straordinaria che vedi in me con la tua avvenenza fisica, tu pensavi di trarre vantaggio ai miei danni. In cambio dell'apparenza del bello, tu cerchi di guadagnarti la verità del bello, e veramente pensi di scambiare armi d'oro con armi di bronzo». Le tesi di Pausania sono ben presentate, ma non accolte da Platone. Il filosofo, noto nell'ambiente dell'"Atene-bene" dell'epoca, teorizza la distinzione fra Afrodite terrestre e Afrodite celeste, amore nobile e volgare, amore per gli uomini e per le donne. Formula per esteso il bon ton del corteggiamento (con regole comuni per relazioni omo e eterosessuali), e teorizza l'amore pederastico come un'amicizia, uno scambio fra i favori della bellezza con la sapienza e virtù. L'Eros sessuale è solo il primo gradino della scala d'amore; l'Eros filosofico va molto più in alto fino a congiungersi con il Bello e col Bene (sempre uniti e veri in kalokagathia).