- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Nell'ordinamento giuridico italiano la riserva di legge, inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal parlamento come previsto dall'articolo 70.

Una norma giuridica, in diritto, indica un insieme di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata. Dal punto di vista linguistico essa si costituisce di un precetto e di un testo, da non confondere l'uno con l'altro, avente la capacità di determinare, in maniera tendenzialmente stabile, l'ordinamento giuridico generale (ossia il diritto oggettivo).

Le leggi di Keplero sono tre leggi concernenti il movimento dei pianeti. Sono il principale contributo di Johannes von Kepler all'astronomia e alla meccanica. L'astronomo tedesco le derivò studiando le osservazioni di Tycho Brahe. Isaac Newton, successivamente, dedusse dalle leggi di Keplero la spiegazione dinamica dei moti planetari introducendo, quale causa del moto, una forza, detta forza di gravitazione universale. Newton dimostrò anche il teorema inverso, ossia che dalla sua legge generale del moto e dalla forza di gravità si ottengono, nella stessa maniera, le leggi di Keplero.

La legge ordinaria è una legge approvata da un'assemblea legislativa all'esito di una procedura non aggravata (ordinaria) e che, per tale ragione, si distingue dalle leggi costituzionali e, in certi ordinamenti, dalle leggi organiche. Nella gerarchia delle fonti è sottordinata alla Costituzione, alle leggi costituzionali e alle eventuali leggi organiche; nondimeno, il concetto di legge ordinaria presuppone una costituzione rigida giacché, in presenza di costituzione flessibile, tutte le leggi hanno il medesimo rango, non presentando alcuna forza passiva peculiare.

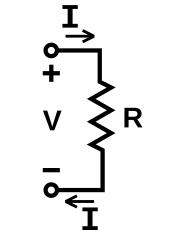

La legge di Ohm è una legge empirica che descrive accuratamente la conduttività della maggior parte dei materiali conduttori al variare della corrente per molti ordini di grandezza, stabilendo che la differenza di potenziale tra due punti di un conduttore è direttamente proporzionale alla corrente che scorre tra di essi, a mezzo di una costante di proporzionalità che è detta resistenza elettrica. Vi sono alcuni materiali che non obbediscono a tale legge e vengono chiamati "non-ohmici". Il nome è dovuto al fisico tedesco Georg Ohm, che, in un trattato pubblicato nel 1827, descrisse la misura della corrente e della differenza di potenziale attraverso dei semplici circuiti con fili di diversa lunghezza, anche se la formulazione originale è più complessa della forma attuale.

Il termine legge viene usato nel diritto con una molteplicità di significati.

Il diritto d'autore italiano è la branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina il diritto d'autore, cioè l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'effetto di riservargli diritti morali ed economici. È disciplinato prevalentemente dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (e il successivo regolamento applicativo, il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369) nonché Titolo IX del Libro Quinto del codice civile italiano.

Il decreto-legge (anche scritto decreto legge, al plurale decreti-legge e abbreviato in d.l., talvolta definito anche "decreto catenaccio") è un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'Art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolato ai sensi dell'Art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (c.d. decadenza) se mancano di contenere la "clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge", se il giorno stesso della promulgazione - o entro i cinque giorni seguenti - non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.