- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Piero Calamandrei (Firenze, 21 aprile 1889 – Firenze, 27 settembre 1956) è stato un politico, avvocato e accademico italiano, nonché uno dei fondatori del Partito d'Azione.

Paolo Emilio Taviani (Genova, 6 novembre 1912 – Roma, 18 giugno 2001) è stato un politico, storico, economista, giornalista e accademico italiano; fu tra i capi del Movimento Partigiano in Liguria. Membro della Consulta Nazionale e dell'Assemblea Costituente, poi del Parlamento Italiano dal 1948 fino alla morte, fu più volte ministro, tra i maggiori esponenti della Democrazia Cristiana. Professore universitario, pubblicò studi di economia e importanti opere su Cristoforo Colombo. Come giornalista collaborò con numerose testate quotidiane e periodiche.

Luigi Numa Lorenzo Einaudi (Carrù, 24 marzo 1874 – Roma, 30 ottobre 1961) è stato un economista, accademico, politico e giornalista italiano, secondo presidente della Repubblica Italiana (il primo ad essere eletto dal Parlamento italiano). Fu membro dell'Assemblea Costituente. Intellettuale ed economista di fama mondiale, Luigi Einaudi è considerato uno dei padri della Repubblica Italiana. Ebbe tre figli, Giulio (che fondò la famosa casa editrice che porta il suo nome, la Giulio Einaudi Editore), Roberto e Mario, politico e docente universitario. Il nipote Ludovico, figlio di Giulio, è un famoso pianista e compositore. Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, del tesoro e del bilancio nel IV Governo De Gasperi, tra il 1945 e il 1948 fu Governatore della Banca d'Italia. Dal 1948 al 1955 fu presidente della Repubblica Italiana. Come capo dello Stato ha conferito l'incarico a quattro presidenti del Consiglio: Alcide De Gasperi (1948-1953), Giuseppe Pella (1953-1954), Amintore Fanfani (1954) e Mario Scelba (1954-1955); ha nominato otto senatori a vita: nel 1949 Guido Castelnuovo e Arturo Toscanini (che rinunciò alla nomina), nel 1950 Pietro Canonica, Trilussa, Gaetano De Sanctis e Pasquale Jannaccone, infine nel 1952 Luigi Sturzo e Umberto Zanotti Bianco. Non poté nominare alcun giudice della Corte costituzionale perché la Corte, pur prevista dalla Costituzione fin dal 1948, fu istituita solo nel 1956, un anno dopo la scadenza del suo mandato.

La legge 20 febbraio 1958, n. 75 è una legge della Repubblica Italiana, nota come legge Merlin, dal nome della promotrice nonché prima firmataria della norma, la senatrice Lina Merlin. Essa abolì la regolamentazione della prostituzione, chiudendo le case di tolleranza e introducendo i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. La prostituzione in sé, volontaria e compiuta da donne e uomini maggiorenni e non sfruttati, restò però legale, in quanto considerata parte delle scelte individuali garantite dalla Costituzione, come parte della libertà personale inviolabile (articolo 2 e articolo 13). La legge Merlin regola tuttora il fenomeno in Italia.

Eugenio Colorni (Milano, 22 aprile 1909 – Roma, 30 maggio 1944) è stato un filosofo, politico e antifascista italiano. Oltre che per le sue opere filosofiche, Colorni è noto come uno dei massimi promotori del federalismo europeo: mentre era confinato, in quanto socialista e antifascista, nell'isola di Ventotene, partecipò con Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, anch'essi lì confinati, alla scrittura del Manifesto per un’Europa libera e unita, che poi da quel luogo prese il nome. In seguito, nella Roma occupata dai nazisti, curò l'introduzione e la pubblicazione clandestina di questo documento fondamentale per lo sviluppo dell'idea federalista europea.

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica: considerata una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e tendenzialmente programmatica, è formata da 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali.Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, ne esistono tre originali, uno dei quali conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana.

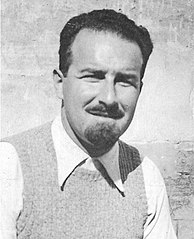

Carlo Alberto Rosselli (Roma, 16 novembre 1899 – Bagnoles-de-l'Orne, 9 giugno 1937) è stato un attivista, giornalista, filosofo, storico ed antifascista italiano. Fu il teorico del "socialismo liberale", un socialismo riformista non marxista direttamente ispirato dal laburismo britannico e dalla tradizione storico-politica, italiana e non, del radicalismo liberale e libertario. Nel 1925 fondò a Firenze il foglio clandestino Non Mollare e nel 1926, insieme al socialista Pietro Nenni, la rivista milanese Il Quarto Stato. Fondò nel 1929 a Parigi il movimento antifascista Giustizia e Libertà, che nel 1936 combatté per la Repubblica nella Guerra civile spagnola, all'interno della Colonna Italiana Rosselli, costituita assieme agli anarchici. Nel 1937 fu ucciso in Francia insieme con il fratello Nello da assassini legati al regime fascista.

Carlo Bo (Sestri Levante, 25 gennaio 1911 – Genova, 21 luglio 2001) è stato un critico letterario, traduttore, accademico e politico italiano. Considerato il maggiore studioso ispanista e francesista del Novecento in Italia, Carlo Bo fondò la Scuola per interpreti e traduttori nel 1951 e la IULM nel 1968, che oggi hanno sede principale a Milano, e a lui è intitolata l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

Ápoti, dal greco ápotos, cioè "coloro che non se la bevono", è un termine colto per definire un'umanità disincantata che non crede nell'apparenza ma vuole ricercare la verità. Il termine è una parola d'autore coniata e adoperata da Giuseppe Prezzolini in una lettera pubblicata nel numero 28 della rivista La Rivoluzione liberale del 28 settembre 1922, nella quale criticava la politica del tempo. Secondo Prezzolini, la Società degli apoti a cui idealmente si era iscritto, era composta da coloro che si sottraggono al "tumulto delle forze in gioco per chiarire le idee, per far risaltare i valori, per salvare sopra le lotte, un patrimonio ideale, perché possa tornare a dare frutti nei tempi futuri". Tale lettera innescò un dibattito con contributi illustri tra cui quelli di Piero Gobetti, Don Luigi Sturzo e Lelio Basso. Negli anni successivi anche Indro Montanelli idealmente iscritto alla Società degli apoti parimenti all'amico Prezzolini, riteneva che l'essere apota dovesse diventare la caratteristica essenziale del giornalista, la cui missione doveva essere sempre quella di ricercare e raccontare la verità. Il termine presenta nondimeno una connotazione ulteriore. Essa è rinvenibile nell'insofferenza nei confronti della politica, dei partiti di massa e delle istituzioni democratiche che è rinvenibile nel messaggio prezzoliniano. Tale posizione presenta indubbi punti di contatto con quelle esposte da Guglielmo Giannini nella sua opera La folla. Seimila anni di lotta contro la tirannide. Sia pure su livelli stilistici e profondità di analisi molto differenti, diversi autori del secondo dopoguerra italiano hanno condiviso una simile linea di pensiero. Tra questi Leo Longanesi, portatosi su posizioni di forte ripulsa dell'Italia repubblicana e dell'antifascismo, rivendicando il diritto di disinteressarsi della politica. In Longanesi si ha un rimpianto dell'ordine del regime fascista, giacché la natura dittatoriale di quel regime sottraeva alla massa il disbrigo dell'attività politica, sporca e corruttrice per antonomasia. Inoltre secondo Longanesi era possibile rinvenire nel regime spazi di autonomia e di dissenso; si trattava di una critica non già di natura politica, ma fondata sul buon senso e sulla ripulsa degli aspetti grotteschi e sordidi del regime. Un altro "apota" significativo fu Curzio Malaparte. Una apotia che era connotata in senso strapaesano, ovvero come difesa della tipicità italiana, intesa come prodotto della sua società rurale e tradizionale, fortemente plasmata dalla morale cattolica. La difesa di questi elementi non può che passare per il rifiuto delle componenti esogene, che introducono mutamenti innaturali del sistema economico che del sistema politico. Ed è proprio sulla "innaturalità" di certe ideologie straniere, sulla loro incompatibilità con il contesto italico si innesta la critica di un terzo apota, ovvero Giovanni Guareschi. Guareschi tratteggia nelle sue opere più famose il confronto, a tratti greve a tratti ironico, tra il cattolicesimo e l'ideologia comunista in un paese della Bassa padana. Egli opera tuttavia una profonda differenziazione tra i comunisti di città e i comunisti paesani, incarnati da Peppone. Benché comunisti infatti, essi non sono sprovvisti di buon senso e rifuggono dalle velleità dei "comunisti di città", che si fanno fautori di scioperi e distruzioni. I "comunisti di città" sono descritti come delle figure fortemente negative, portatori di disvalori che attentano alla vita tranquilla del borgo. L'ideologia che essi incarnano è dipinta come un prodotto di importazione profondamente incompatibile con il contesto italico, un innesto spurio e artificiale nella realtà paesana. Da ciò sorge il rifiuto di questi soggetti, che unisce nel paese le forze tradizionali e quelle comuniste. Non manca in Guareschi la critica al sistema vigente, ma mai in chiave sociale e politica, ma piuttosto valutando singoli casi e attraverso un richiamo all'umanità, all'altruismo e al buon senso.