- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La messa o celebrazione eucaristica è una liturgia propria di diverse Chiese cristiane. La celebrazione eucaristica è tipica della Chiesa cattolica, delle Chiese veterocattoliche, della Chiesa ortodossa, delle Comunità anglicane di tradizione anglo-cattolica, e di alcune comunità luterane che riservano al sacramento dell'eucaristia un ruolo preponderante nella vita della Chiesa stessa. Il termine viene usato dai cattolici di rito latino, e deriva dalla parola latina missa che viene pronunciata dal diacono nel rito romano in latino, quando congeda i fedeli dicendo: Ite, missa est. Prima che si diffondesse l'uso di questo nome, il rito eucaristico nelle Chiese di lingua latina era designato con varie espressioni, tra le quali Fractio panis ('lo spezzare del pane'), dal nome di uno dei gesti-chiave della liturgia stessa.

Il Natale è una festa cristiana che celebra la nascita di Gesù ("Natività"): cade il 25 dicembre per tutte le Chiese cristiane: ma del calendario gregoriano per quelle romano-occidentali e del calendario giuliano per quelle romano-orientali, cioè il 7 gennaio (con ritardo attuale di 13 giorni). Oggi però anche le Chiese greco-ortodosse, con eccezione di quelle slavo-ortodosse e delle Chiese orientali (siriache o copte), si sono adeguate al calendario gregoriano, pur mantenendo il calendario giuliano per la loro tradizionale liturgia. Secondo il calendario liturgico è una solennità di importanza superiore all'Ascensione e alla Pentecoste ma inferiore alla Pasqua, la festa cristiana più importante. È comunque la festa più popolarmente sentita tra i cristiani; anche se in tempi più recenti ha assunto nella cultura occidentale sempre più un significato laico, con lo scambio di doni, legato alla famiglia e a figure del folclore religioso cristiano o pagano come Babbo Natale. Sono strettamente legate alla festività la tradizione del presepe e dell'albero di Natale, entrambe di origine medioevale; la seconda più legata ai Paesi del Nord Europa.

Alla morte di Alessandro Volta, spentosi al culmine di una straordinaria fama di scienziato, prende subito avvio un'incessante attività di onoranze centrate soprattutto nei luoghi in cui egli è vissuto e la sua attività scientifica si è prevalentemente estrinsecata: Como, Pavia, Milano.

La liturgia delle Ore è la preghiera ufficiale della Chiesa cattolica. Consiste nel canto di salmi, cantici e inni, con l'aggiunta di preghiere e letture dalla sacra Scrittura. Essa, secondo la stessa Chiesa, è partecipazione sacramentale alla preghiera personale di Gesù Cristo: egli continua incessantemente a pregare e lodare il Padre nella preghiera della Chiesa. Per il Rito Romano sono disponibili due edizioni ufficiali in lingua italiana: quella maggiore composta da quattro volumi e l'estratto in volume unico "La preghiera del mattino e della sera". La liturgia delle Ore è regolamentata dai Principi e Norme per la Liturgia delle Ore (PNLO).

Si dice liturgia protestante ogni insieme di rituali e pratiche religiose in uso presso una qualsiasi delle chiese cristiane che hanno aderito alla Riforma protestante. Il termine protestante tuttavia è abbastanza generico perché, data la moltitudine di confessioni cristiane sorte durante e dopo la Riforma, ogni chiesa ha sviluppato un proprio sistema liturgico. La celebrazione liturgica tra i protestanti viene generalmente detta culto evangelico (cfr. Chiese evangeliche). La differenza essenziale tra le varie chiese protestanti si focalizza soprattutto sul sacramento del battesimo e sulla questione della presenza reale di Cristo all'interno dell'Eucaristia; in alcune chiese protestanti minoritarie, nonostante i comandamenti che Gesù proferisce agli apostoli durante l'Ultima Cena, il rito eucaristico non viene considerato e quindi nemmeno celebrato.

La liturgia della Chiesa cattolica (anche liturgia cattolica) secondo la dottrina della Chiesa cattolica, è l'esercizio del ministero sacerdotale di Cristo attraverso riti che manifestano e fondano la Chiesa. La relazione tra rito e liturgia non è quindi una relazione di identità, anzi, la liturgia si esprime attraverso il rito. Uno degli errori più comuni consiste proprio nel pensare la liturgia unicamente come culto pubblico della Chiesa, un'azione cioè che si riduce ad essere espressione di una realtà istituzionale e fondata su norme cultuali (chiamate rubriche). Il concetto di liturgia nel cattolicesimo è ben più ampio e difficilmente se ne può dare una definizione stringata che sia al tempo stesso esaustiva. Difatti il Concilio Vaticano II definendo il ruolo della liturgia "principalmente il culto della maestà divina" e "il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia" (Sacrosanctum Concilium 10, 33), la inserisce all'interno della spiritualità della chiesa, fonte e culmine della stessa fede e della teologia. Inoltre, se si guarda alla Sacra Scrittura ci si accorgerà ben presto come i due principali eventi di rivelazione della Bibbia cristiana, il dono delle tavole della legge sul Sinai a Mosè ed il Mistero Pasquale, avvengono in un contesto che si può definire liturgico sulla base del quale la Chiesa si fonda e formula i suoi riti.

Il Credo è, nella liturgia e devozione cattoliche, la professione di fede che la comunità credente fa nei momenti liturgici, principalmente nelle celebrazioni eucaristiche delle domeniche e delle solennità liturgiche. La liturgia propone due formule per il credo: Il Simbolo apostolico: è un testo del II secolo, nato nella liturgia del battesimo. Il Simbolo niceno-costantinopolitano: è uno sviluppo del precedente, arricchito con le affermazioni cristologiche definite nel Concilio di Nicea e con le affermazioni di fede pneumatologiche definite nel Primo Concilio di Costantinopoli.C'è inoltre il Simbolo atanasiano: attribuito a Sant'Atanasio (IV secolo), era recitato nel Rito Romano nell'ufficio domenicale di prima della Riforma liturgica, e usato nel Rito ambrosiano come inno dell'Ufficio delle Letture. Nel rito del battesimo si preferisce la modalità in forma di domande e risposte: alle domande del presbitero o del vescovo sui tre articoli di fede del Simbolo apostolico i battezzandi rispondono tutti insieme "Sì, credo". Dopo di ciò sono battezzati. Tale modalità può essere usata anche nella celebrazione eucaristica, ed è obbligatoria nella liturgia della Veglia pasquale. Nonostante il credo venga recitato come fosse una preghiera, non lo è in modo proprio, ma è appunto una dichiarazione solenne dei principali articoli della fede ossia un riassunto dei principali dogmi. Il Simbolo niceno-costantinopolitano è stato fonte di controversie tra la Chiesa cattolica e la chiesa ortodossa per la questione del filioque.

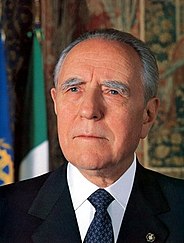

Carlo Azeglio Ciampi (Livorno, 9 dicembre 1920 – Roma, 16 settembre 2016) è stato un economista, banchiere e politico italiano, 10º presidente della Repubblica Italiana dal 18 maggio 1999 al 15 maggio 2006. È stato governatore della Banca d'Italia dal 1979 al 1993, presidente del Consiglio dei ministri (1993-1994), ministro del tesoro e del bilancio e della Programmazione economica (1996-1997), quindi ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (1998-1999). Primo presidente del Consiglio e primo capo dello Stato non parlamentare nella storia della Repubblica, fu anche il secondo presidente della Repubblica eletto dopo essere stato governatore della Banca d'Italia, preceduto da Luigi Einaudi nel 1948. È stato anche governatore onorario della Banca d'Italia. Ha ricoperto inoltre numerosi incarichi di rilevanza internazionale, tra cui quelli di presidente del Comitato dei governatori della Comunità europea e del Fondo europeo di cooperazione monetaria (nel 1982 e nel 1987); vicepresidente della Banca dei regolamenti internazionali (dal 1994 al 1996); presidente del Gruppo Consultivo per la competitività in seno alla Commissione europea (dal 1995 al 1996) e presidente del comitato interinale del Fondo Monetario Internazionale (dall'ottobre 1998 al maggio 1999). Dal 1996 ha ricoperto gli incarichi di consigliere d'amministrazione e, successivamente, di consigliere scientifico e vicepresidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani.Dopo una militanza giovanile nel Partito d'Azione, Ciampi non ha più aderito ad alcun partito politico, anche se è stato sempre considerato vicino al centrosinistra.Come Capo dello Stato conferì l'incarico a tre presidenti del Consiglio dei ministri: Massimo D'Alema (del quale ha respinto le dimissioni di cortesia presentate nel 1999), Giuliano Amato (2000-2001) e Silvio Berlusconi (2001-2006); ha nominato cinque senatori a vita: Rita Levi-Montalcini nel 2001, Emilio Colombo nel 2003, Mario Luzi nel 2004, Giorgio Napolitano e Sergio Pininfarina nel 2005; ha infine nominato cinque Giudici della Corte costituzionale: nel 2000 Giovanni Maria Flick, nel 2004 Franco Gallo e nel 2005 Sabino Cassese, Maria Rita Saulle e Giuseppe Tesauro. In quanto presidente emerito della Repubblica, è stato senatore di diritto e a vita.