- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Guelfi e ghibellini erano le due fazioni contrapposte nella politica italiana del Basso Medioevo, in particolare dal XII secolo sino alla nascita delle Signorie nel XIV secolo. Le origini dei nomi risalgono alla lotta per la corona imperiale dopo la morte dell'imperatore Enrico V, avvenuta nel 1125, fra le casate bavaresi e sassoni dei Welfen, da cui la parola «guelfo», con quella sveva degli Hohenstaufen, signori del castello di Waiblingen, anticamente Wibeling, da cui la parola «ghibellino». Successivamente – dato che la casata sveva acquistò la corona imperiale e, con Federico I Hohenstaufen, cercò di consolidare il proprio potere nel Regno d'Italia – in questo ambito politico la lotta passò a designare chi appoggiava l'impero (ghibellini) e chi lo contrastava sostenendo il papato (guelfi). Nei castelli del tempo i merli delle mura erano guelfi se squadrati e ghibellini se a coda di rondine.

Le Guerre d'Italia, spesso indicate anche come le Grandi Guerre d'Italia, furono una serie di conflitti, combattuti prevalentemente sul suolo italiano nella prima metà del secolo XVI (per la precisione durarono dal 1494 al 1559), aventi come obiettivo finale la supremazia in Europa. Furono inizialmente scatenate da alcuni sovrani francesi, che inviarono nella penisola italiana le loro truppe, per far valere i loro diritti ereditari sul Regno di Napoli e poi sul Ducato di Milano. Da locali le guerre divennero in breve tempo di scala europea, coinvolgendo, oltre alla Francia anche la maggior parte degli stati italiani, il Sacro Romano Impero, la Spagna, l'Inghilterra e l'Impero Ottomano. Nel 1492, con la morte di Lorenzo de' Medici, era crollata la Lega Italica che aveva assicurato la pace nella penisola per 40 anni. Nel 1494, Carlo VIII di Francia calò in Italia andando ad occupare il Regno di Napoli sulla base di una rivendicazione dinastica. Tuttavia, venne costretto ad abbandonare i territori occupati dopo la formazione di una Lega anti-francese (cui aderirono Venezia, Milano, il Papa, la Spagna, l'Inghilterra, Massimiliano d'Asburgo). L'esercito messo in campo dalla Lega non riuscì, nella battaglia di Fornovo, a sbarrare il passo alle forze di Carlo VIII nella loro risalita verso il Piemonte e la Francia. Carlo dunque lasciò l'Italia senza mantenere le conquiste territoriali, ma ciò fu solo l'inzio di una serie di guerre: l'Europa intera sapeva che l'Italia era una terra incredibilmente ricca e allo stesso tempo divisa in molteplici stati, difesi da abili condottieri e mercenari che erano disposti a combattere per il miglior offerente. Nel tentativo di evitare gli errori del suo predecessore, Luigi XII di Francia annetté il ducato di Milano e firmò un accordo con Ferdinando d'Aragona (già governatore di Sicilia e di Sardegna) per condividere il Regno di Napoli. Tuttavia, Ferdinando abbandonò Luigi XII e espulse le truppe francesi dal Mezzogiorno in seguito alle battaglie di Cerignola e Garigliano. Dopo una serie di alleanze e tradimenti, il Papato decise di schierarsi contro il controllo francese su Milano e sostenne Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero ed erede dei territori dell'Aragona in Italia. Dopo le battaglie di Bicocca e Pavia, la Francia guidata dal re Francesco I perse il controllo di Milano a favore degli Asburgo. Tuttavia, le truppe protestanti tedesche ammutinatesi a Carlo V saccheggiarono Roma nel 1527: questo evento rappresentò un punto di svolta nello sviluppo delle guerre europee di religione e indusse Carlo V a concentrarsi sull'affermarsi del protestantesimo nel Sacro Romano Impero. Il successore di Francesco I, Enrico II di Francia, approfittò della situazione e cercò di stabilire la supremazia in Italia invadendo la Corsica e la Toscana. Tuttavia, la sua conquista della Corsica fu rovesciata dall'ammiraglio genovese Andrea Doria e le sue truppe in Toscana furono sconfitte nella Battaglia di Scannagallo dai fiorentini e dall'esercito imperiale. Con l'abdicazione di Carlo V, Filippo II di Spagna ereditò Milano e il Mezzogiorno mentre Ferdinando I d'Asburgo divenne imperatore. L'ultimo significativo scontro, la battaglia di San Quintino (1557), fu vinto da Emanuele Filiberto di Savoia per le forze spagnole e imperiali: ciò portò alla restaurazione in Piemonte, occupato dalla Francia precedentemente, di casa Savoia. Nel 1559 fu stipulata la Pace di Cateau-Cambrésis.

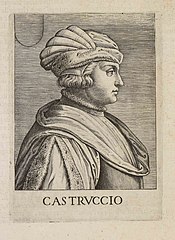

Castruccio Castracani degli Antelminelli (Lucca, 29 marzo 1281 – Lucca, 3 settembre 1328) è stato un condottiero italiano. Fu duca di Lucca, signore di Carrara, Lerici, Pisa, Pistoia, Pontremoli e Sarzana e gonfaloniere del Sacro Romano Impero.

Castruccio Bonamici (Lucca, 1710 – 1761) è stato un letterato italiano. Soldato di Carlo III di Napoli, Partecipò alla battaglia di Velletri (1744), narrando poi l'avvenimento nel De rebus ad Velitras gestis (1746). Narrò poi la guerra che seguì sino al 1748 (Commentariorum de Bello Italico libri, 1750-51), glorificando nel III libro, acerrimo nemico quale egli era dell'Impero d'Austria, l'eroismo dei Genovesi. Pietro Giordani diceva del De Bello Italico che "è cosa grande, degna de' secoli antichi", e chiamava Castruccio "eccellentissimo e agli ottimi somigliantissimo" (Op., II, 364).

Elenco dei testi consultati per realizzare la voce e per approfondire varie tematiche.

Beatrice di Baviera (1344 – 25 dicembre 1359) fu regina consorte di Svezia.

L'assedio di Grosseto fu una battaglia storica tra Ludovico il Bavaro, di ritorno da Roma dopo essere stato incoronato Imperatore, e la città di Grosseto, tra il 17 e il 21 settembre 1328.

Angelo Cerretani (seconda metà del XIII secolo – 13 settembre 1349) è stato un vescovo cattolico italiano.

Abbadia San Salvatore è un comune italiano di 6 241 abitanti della provincia di Siena in Toscana.