- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

L'Alba fu un quotidiano pubblicato a Firenze dal 14 giugno 1847 al 12 aprile 1849. Fondato da G. Bardi, era diretto da Giuseppe La Farina. Vi collaborarono: Michele Amari, Giuseppe Arcangeli, E. Basevi, Filippo de Boni, Napoleone Giotti, Atto Vannucci, Enrico Mayer, Carlo Rusconi, Pietro Thouar, Raffaele Busacca, Bartolomeo Acquarone, Giuseppe Mazzoni, Giovanni Battista Niccolini ed E. S. Orlandini. Aperto alle idee democratiche, antiaustriache e anticlericali, fa riferimento alle tesi di Louis Blanc favorevoli ai lavoratori. Gran parte dei redattori erano schierati su posizioni democratiche , e il quotidiano, a volte apertamente repubblicano, criticava il liberalismo de La Patria anche se cercava di mantenere l'unità del fronte nazionale . Nel gennaio 1848 La Farina si dimise dall'incarico di direttore per tornare in Sicilia dove era scoppiata la rivoluzione siciliana, Atto Vannucci prese il suo posto e diresse il giornale sino al marzo 1848 quando si dimise insieme a Mazzoni e Marmocchi per protestare contro la censura che all'inizio del 1848 si fa più rigida. Il 29 giugno 1848 L'Alba pubblica una lettera di Karl Marx indirizzata al quotidiano per richiederne la collaborazione in vista della pubblicazione del quotidiano Neue Rheinische Zeitung (nuovo giornale renano) in nome dei medesimi principi democratici che l'Alba rappresenta in Italia. In questa lettera, che è il primo scritto italiano di Marx, c'è la sua posizione di sul movimento popolare italiano del 1848 . La questione del diritto al lavoro, che L'Alba aveva costantemente sostenuto, e gli aveva portato una reputazione di giornale socialista, indusse Marx a scrivere quella lettera . Era convinzione de L'Alba che pur rispettando la proprietà e la libertà commerciale dovesse essere garantito lavoro e mezzi sufficienti per vivere anche per evitare il più terribile dei pericoli, [il] conflitto dei poveri contro i ricchi.

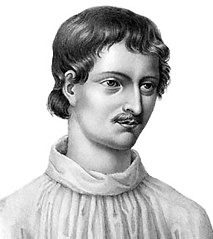

Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600), è stato un filosofo, scrittore e frate domenicano italiano vissuto nel XVI secolo. Il suo pensiero, inquadrabile nel naturalismo rinascimentale, fondeva le più diverse tradizioni filosofiche — materialismo antico, averroismo, copernicanesimo, lullismo, scotismo, neoplatonismo, ermetismo, mnemotecnica, influssi ebraici e cabalistici — ma ruotava intorno a un'unica idea: l'infinito, inteso come l'universo infinito, effetto di un Dio infinito, fatto di infiniti mondi, da amare infinitamente.

La ferrovia Salaria o ferrovia dei Due Mari è un progetto volto alla realizzazione di una linea ferroviaria di collegamento trasversale tra mar Tirreno e mare Adriatico, nell'Italia centrale. Collegherebbe Roma a San Benedetto del Tronto passando per Passo Corese, Rieti, Antrodoco ed Ascoli Piceno, ricalcando il percorso dell'antica Via Salaria e della moderna strada statale 4 (e condividendo parte del tracciato con le linee preesistenti Firenze-Roma, Terni-Sulmona e Ascoli-San Benedetto). È stata più volte progettata e ripetutamente approvata dai Governi dell'Italia monarchica e repubblicana, ma mai costruita a causa di ostacoli di vario genere (contrasti sul tracciato da adottare, dissidi campanilistici con altre regioni, ostacoli burocratici ed economici). La sua mancata realizzazione è diventata, assieme alla mancanza di un collegamento autostradale, un vero e proprio simbolo dell'isolamento della Sabina, e l'opera è considerata una delle più durature promesse elettorali irrealizzate.

Il termine dizionario è usato con riferimento a due concetti. Può indicare: l'elenco alfabetico delle parole e delle locuzioni di una lingua (ed eventualmente anche altri elementi linguistici ad esso legati come ad esempio prefissi, suffissi, sigle, lettere) fornendone informazioni quali il significato, l'uso, l'etimologia, la traduzione in un'altra lingua, la pronuncia, la sillabazione, i sinonimi, i contrari (in questo senso, è detto anche lessico); un'opera che raccoglie, in modo ordinato secondo criteri anche variabili da un'opera all'altra, biografie e nozioni inerenti ad un particolare settore del sapere umano (una scienza, uno sport, un'arte, una tecnica ecc.) o anche il sapere umano nel suo complesso, fornendone una trattazione.

Claude-Henri Watelet (Parigi, 28 agosto 1718 – Parigi, 12 gennaio 1786) è stato un incisore, saggista, enciclopedista, fermier-général ed esperto di giardinaggio francese. Fu membro della Académie française. Watelet fu un ricco fermier-général che era anche un pittore dilettante, un rispettato incisore di acquaforte, un teorico dell'arte e un esperto di giardinaggio. La rendita che Watelet aveva nell'Orleanese lo lasciarono libero di seguire le proprie vocazioni: arte, letteratura e giardini. Il suo Essai sur les jardins, del 1774, fermamente basato sulle idee inglesi espresse da Thomas Whately, introdussero il giardino inglese in Francia, come jardin Anglois. Watelet divenne il centro del mondo dell'arte francese del suo tempo.

Celestino Schiaparelli (Savigliano, 14 maggio 1841 – Roma, 26 ottobre 1919) è stato un arabista, linguista e accademico italiano, fratello del celebre astronomo Giovanni Virginio.

Carolina Amari (Firenze, 9 settembre 1866 – Roma, 11 agosto 1942) è stata un'educatrice e filantropa italiana.

La battaglia di Capo d'Orlando ebbe luogo fra il 3 ed il 4 luglio 1299, poco al largo di Capo d'Orlando, nel contesto della Guerra del Vespro. Qui si scontrarono la flotta aragonese di re Giacomo II di Aragona e quella siciliana del fratello re Federico III di Sicilia.

Alaimo da Lentini, o da Leontino (Messina, 1210 circa – 1287), è stato un nobile italiano, conte di Buccheri, signore di Butera, Palazzolo e uno dei protagonisti dei Vespri siciliani. Il re di Napoli Carlo I d'Angiò lo nominò nel 1271 consigliere e familiare regio, e nel 1274 giustiziere del principato di Benevento; prestò i propri servizi, poi, alla Corona d'Aragona e fu gran giustiziere del regno di Sicilia (1282-1284). La baronia di Ficarra gli fu conferita in qualità di marito di Macalda di Scaletta, già posseduta dal primo consorte Guglielmo Amico.