- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il Partito Comunista Italiano (PCI) è stato un partito politico italiano di sinistra, nonché il più grande partito comunista dell'Europa occidentale. Venne fondato il 21 gennaio 1921 a Livorno con il nome di Partito Comunista d'Italia come sezione italiana dell'Internazionale Comunista in seguito al biennio rosso, alla rivoluzione d'ottobre e alla separazione dell'ala di sinistra del Partito Socialista Italiano guidata tra gli altri da Nicola Bombacci, Amadeo Bordiga, Onorato Damen, Bruno Fortichiari, Antonio Gramsci e Umberto Terracini al XVII Congresso del Partito Socialista Italiano.Durante il regime fascista, che dal 1926 lo costrinse alla clandestinità e l'esilio, ebbe una storia complessa e travagliata all'interno dell'Internazionale Comunista negli anni venti e trenta, al termine della quale nel 1943 divenne noto come Partito Comunista Italiano. Durante la seconda guerra mondiale assunse un ruolo di primo piano a livello nazionale, promuovendo e organizzando con l'apporto determinante dei suoi militanti la Resistenza contro la potenza occupante tedesca e il fascismo repubblicano. Il segretario Palmiro Togliatti attuò una politica di collaborazione con le forze democratiche cattoliche, liberali e socialiste, propose per primo la «via italiana al socialismo» ed ebbe un'importante influenza nella creazione delle istituzioni della Repubblica Italiana. Passato all'opposizione nel 1947 dopo la decisione di Alcide De Gasperi di estromettere le sinistre dal governo per collocare l'Italia nel blocco internazionale filo-statunitense, rimase fedele alle direttive politiche generali dell'Unione Sovietica fino agli anni settanta e ottanta, pur sviluppando nel tempo una politica sempre più autonoma e di piena accettazione della democrazia già a partire dalla fine della segreteria Togliatti e soprattutto sotto la guida di Enrico Berlinguer, che promosse il compromesso storico con la Democrazia Cristiana e la collaborazione tra i partiti comunisti occidentali con il cosiddetto eurocomunismo. Nel 1976 toccò il suo massimo storico di consenso mentre sull'onda emotiva della morte improvvisa del segretario Berlinguer nel 1984 divenne il primo partito italiano (questo evento venne definito «effetto Berlinguer»). Con la caduta del muro di Berlino e il crollo dei Paesi comunisti tra il 1989 e il 1991, si sciolse su iniziativa del segretario Achille Occhetto, dando vita a una nuova formazione politica di stampo socialdemocratico con il Partito Democratico della Sinistra mentre una parte minoritaria guidata da Armando Cossutta contraria alla svolta fondò il Partito della Rifondazione Comunista.

Il negazionismo dell'Olocausto è una corrente di pensiero antistorica e antiscientifica il cui principale assunto è la negazione della veridicità dell'Olocausto, ossia del genocidio degli ebrei da parte della Germania nazista. Questa teorizzazione, attraverso l'uso spregiudicato e ideologizzato di uno scetticismo storiografico portato all'estremo, nega una serie di eventi connessi al fascismo e al nazismo; secondo questa teoria, l'Olocausto stesso sarebbe un'enorme finzione, funzionale alla demonizzazione della Germania, alle politiche sotterraneamente perseguite dai circoli ebraici mondiali e alla creazione e difesa dello Stato d'Israele. I sostenitori di queste tesi si descrivono come persone che pretendono prove e come "storici revisionisti" interessati a rivedere gli studi attuali, che essi definiscono in diversi modi, quali "olocaustomania", "menzogna olocaustica", "sacra vulgata olocaustica". L'uso del termine "revisionismo" anziché "negazionismo" è contestato dalla comunità scientifica, che vi vede un tentativo di occultare dietro un termine dal legittimo uso accademico (revisionismo storiografico) un'operazione di minimizzazione e negazione di fatti acquisiti. Sono state quindi coniate espressioni che fanno invece leva sulla parola "negazione", rilevando come lo scopo sia unicamente quello di "negare" la veridicità storica della Shoah. In alcuni paesi (Austria, Francia, Germania e Belgio) la negazione dell'Olocausto è configurata come illecito, mentre in altri (Israele, Portogallo e Spagna) è punita la negazione di qualsiasi genocidio. Norme antinegazioniste sono state introdotte anche nell'ordinamento dei seguenti stati: Nuova Zelanda, Svezia, Australia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Polonia, Italia (dove è previsto dal 2016 come aggravante del reato di propaganda di odio razziale ma non come fattispecie a sé) e Romania. In genere è prevista come pena la reclusione, che in alcuni paesi può arrivare sino a dieci anni. Nel 2007 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione degli Stati Uniti che "condanna senza riserve qualsiasi diniego dell'Olocausto e sollecita tutti i membri a respingerlo, che sia parziale o totale, e a respingere iniziative in senso contrario". I negazionisti considerano queste leggi come un mezzo di limitare la libertà di parola e una difesa degli storici "olocaustici", con la forza della legge.

Maria Germinario, meglio conosciuta nel settore musicale con il nome di Mama Marjas (Santeramo in Colle, 22 ottobre 1986), è una cantante italiana.

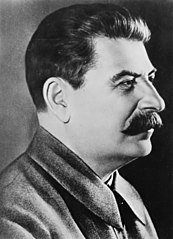

Iosif Vissarionovič Džugašvili (in russo: Ио́сиф Виссарио́нович Джугашви́ли? ; in georgiano: იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი?, Ioseb Besarionis Dze Jughašvili; Gori, 6 dicembre 1878 – Mosca, 5 marzo 1953) è stato un rivoluzionario, politico e militare sovietico. Conosciuto anche come Iosif Stalin (in russo: Ио́сиф Ста́лин?), fu segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica a partire dal 1924, fino alla morte, avvenuta nel 1953. Nativo della Georgia, di umili origini, visse un'avventurosa giovinezza come rivoluzionario socialista attivista, prima di assumere un ruolo importante di dirigente all'interno della fazione bolscevica del Partito Operaio Socialdemocratico Russo guidata da Lenin. Capace organizzatore, dotato di grande energia e di durezza di modi e di metodi, nonché strettamente fedele alle direttive di Lenin, Stalin divenne uno dei principali capi della rivoluzione d'ottobre e del nuovo Stato socialista: l'Unione Sovietica. Il suo ruolo e il suo potere politico crebbero durante la guerra civile russa in cui svolse compiti politico-militari di grande importanza, entrando spesso in rivalità con Lev Trockij. Nonostante le critiche mossegli da Lenin nell'ultima parte della sua vita e il duro contrasto con Trockij, alla morte di Lenin assunse progressivamente, grazie alla sua abilità organizzativa e politica e al ruolo di segretario generale del partito, il potere supremo in Unione Sovietica. Dopo aver sconfitto politicamente prima la sinistra di Trockij, poi l'alleanza tra Trockij, Zinov'ev, Kamenev e poi la destra di Bucharin, Rykov e Tomskji, Stalin adottò una prudente politica di costruzione del "socialismo in un solo Paese", mentre nel campo economico mise in atto le politiche di interruzione della NEP, di collettivizzazione forzata delle campagne e di industrializzazione mediante i piani quinquennali, lo stakanovismo e la crescita dell'industria pesante.A metà degli anni trenta, in una fase di superamento delle difficoltà economiche e di crescita industriale, Stalin cominciò il tragico periodo delle purghe e del grande terrore in cui progressivamente eliminò fisicamente, con un metodico e spietato programma di repressione, tutti i suoi reali o presunti avversari nel partito, nell'economia, nella scienza, nelle forze armate e nelle minoranze etniche. Per rafforzare il suo potere e lo Stato sovietico contro possibili minacce esterne o interne di disgregazione, Stalin utilizzò il vasto sistema di campi di detenzione e lavoro (gulag) in cui furono imprigionati in condizioni miserevoli milioni di persone.Nel campo della politica estera Stalin, timoroso delle minacce tedesche e giapponesi alla sopravvivenza dell'Unione Sovietica, in un primo momento adottò una politica di collaborazione con l'Occidente secondo la dottrina della sicurezza collettiva; dopo l'accordo di Monaco Stalin, sospettoso delle potenze occidentali e intimorito dalla potenza tedesca, preferì ricercare un accordo temporaneo con Adolf Hitler che favorì l'espansionismo sovietico verso occidente e i Paesi Baltici. Colto di sorpresa dall'attacco iniziale tedesco con il quale la Germania nazista violava il patto di non aggressione sottoscritto dalle due potenze solo due anni prima, nonostante alcuni errori di strategia militare nella fase iniziale della guerra, Stalin seppe riorganizzare e dirigere con efficacia il Paese e l'Armata Rossa fino a ottenere, pur a costo di gravi perdite militari e civili, la vittoria totale nella grande guerra patriottica. Stalin rivestì un ruolo di grande importanza nella lotta contro il nazismo e nella sconfitta di Hitler; le sue truppe, dopo aver liberato l'Europa orientale dall'occupazione tedesca, conquistarono Berlino e Vienna, costringendo lo stesso Hitler al suicidio.Dopo la vittoria Stalin, divenuto detentore di un enorme potere in Unione Sovietica e nell'Europa centro-orientale e assurto al ruolo di capo indiscusso del comunismo mondiale, accrebbe il suo dispotismo violento riprendendo politiche di terrore e di repressione. Morì a causa di un'emorragia cerebrale nel 1953, lasciando l'Unione Sovietica ormai trasformata in una grande potenza economica, una delle due superpotenze mondiali dotata di armi nucleari, e guida del mondo comunista. Dal 1956, a partire dal XX Congresso del PCUS, Stalin, che era stato oggetto di un vero e proprio culto della personalità da parte di dirigenti e simpatizzanti del comunismo mondiale, è stato sottoposto a pesanti critiche da parte di politici e storici per la sua attività politica e per i suoi spietati metodi di governo.

Giancarlo Siani (Napoli, 19 settembre 1959 – Napoli, 23 settembre 1985) è stato un giornalista italiano, assassinato dalla camorra. La sua uccisione fu ordinata dal boss Angelo Nuvoletta, per volontà del mafioso Totò Riina, capo di Cosa Nostra, a cui il clan di Marano era affiliato. Il motivo dell'assassinio fu un articolo del 10 giugno 1985, in cui Siani informò l'opinione pubblica che l'arresto del boss oplontino Valentino Gionta era stato possibile grazie ad una soffiata degli storici alleati Nuvoletta, che tradirono Gionta in cambio di una tregua con i nemici casalesi.

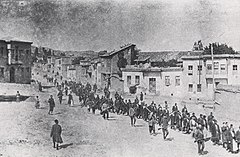

Con il termine genocidio armeno, talvolta olocausto degli armeni o massacro degli armeni, si indicano le deportazioni ed eliminazioni di armeni perpetrate dall'Impero ottomano tra il 1915 e il 1916, che causarono circa 1,5 milioni di morti. Tale genocidio viene commemorato dagli armeni il 24 aprile. Gli armeni usano l'espressione Medz Yeghern (in lingua armena Մեծ Եղեռն, "grande crimine") o Հայոց Ցեղասպանութիւն (Hayoc' C'eġaspanowt'yown), mentre in turco esso viene indicato come Ermeni Soykırımı "genocidio armeno", a cui talvolta viene anteposta la parola sözde ("cosiddetto"), oppure Ermeni Tehciri "deportazioni armene". Nello stesso periodo storico l'Impero Ottomano aveva condotto (o almeno tollerato) attacchi simili contro altre etnie (come gli assiri e i greci), e per questo alcuni studiosi credono che ci fosse un progetto di sterminio. Altri storici, come Bernard Lewis, Stanford Shaw e Guenter Lewy negano invece che si possa associare il termine genocidio a quegli eventi. Sul piano internazionale, ventinove stati hanno ufficialmente riconosciuto come genocidio gli eventi descritti.

Francesco Germinario (Molfetta, 10 febbraio 1955) è uno storico italiano, ricercatore presso la fondazione "Luigi Micheletti" di Brescia, redattore di riviste di storia contemporanea, membro del Comitato scientifico della Casa della memoria di Brescia. Ha conseguito le abilitazioni a professore associato in Storia contemporanea e in Filosofia politica. Ha pubblicato numerosi saggi, in Italia ed all'estero, sul pensiero politico di Georges Sorel, i teorici del sindacalismo rivoluzionario italiano, la teoria politica dell'antisemitismo, la cultura di destra del Novecento, la storia della Repubblica Sociale Italiana. Negli ultimi anni ha orientato la ricerca sugli aspetti mitici della politica Elementi per una biografia politico-tellettuale del "Tertullien du socialisme" in "Cher camarade"... Sorel ad Agostino Lanzillo 1909-1921, a cura di, in Annali della Fondazione «Luigi Micheletti», n. 7, 1993-1994, Brescia 1995. L'altra memoria. L'estrema destra, Salò e la Resistenza, Bollati Boringhieri, 1999 Razza del sangue, razza dello spirito. Julius Evola, l'antisemitismo e il nazionalsocialismo (1930-43), Bollati Boringhieri, 2001 Estranei alla democrazia. Negazionismo e antisemitismo nella Destra radicale italiana, BFS edizioni, 2001 La destra degli dei. Alain de Benoist e la cultura politica della nouvelle droite, Bollati Boringhieri, 2002 Destra, sinistra, fascismo.. Omaggio a Zeev Sternhell a cura di, Grafo, Brescia 2005 Da Salò al governo. Immaginario e cultura politica della destra italiana, Bollati Boringhieri, 2005 La destra. Gli uomini e le idee, Unicopli, 2006 Fascismo e antisemitismo. Progetto razziale e ideologia totalitaria, Laterza, 2009 Costruire la razza nemica. La formazione dell'immaginario antisemita tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, UTET, 2010 Argomenti per lo sterminio. L'antisemitismo e i suoi stereotipi nella cultura europea (1850-1920), Einaudi, Torino, 2011 Céline. Letteratura politica e antisemitismo, UTET, Torino, 2011 Fascismo 1919. Mito politico e nazionalizzazione delle masse, BFS, Pisa, 2011 Antisemitismo. Un'ideologia del Novecento, Jaca Book, Milano 2013 Tradizione, Mito, Storia. La cultura politica della destra radicale e i suoi teorici, Carocci, Roma 2014 Il negazionismo. Un fenomeno contemporaneo, a cura di, Carocci, Roma 2016. La soluzione inattesa. Un'interpretazione del totalitarismo ,Asterios, Trieste 2016. Negazionismo a sinistra. Paradigmi dell'uso e dell'abuso dell'ideologia, Asterios, Trieste 2017 Un mondo senza storia? La falsa utopia della società della poststoria, Asterios, Trieste 2017 L'estremo sacrificio e la violenza. Il mito politico della morte nella destra rivoluzionaria del Novecento, Asterios, Trieste 2018. CasaPound. La destra proletaria e la "Comunità di lotta", Asterios, Trieste 2018. La coscienza annientata. Il Presente e la mercificazione dell'Io, Asterios, Trieste 2019 Dalla razza biologica alla razza culturale. L'antisemitismo contemporaneo, Asterios, Trieste 2020 Introduzione ad Agsotino Lanzillo - Giuseppe Prezzolini, Carteggio 1909-1951, a c. di F. Germinario, Edizioni dello Stato del Cantone Ticino, Lugano 2020, pp. 9-59 Una cultura della catastrofe. Materiali per un'interpretazione dell'antisemitismo, Asterios, Trieste 2020. L'antisemitismo come teoria politica rivoluzionaria, Edizioni Una città, Forlì 2020.

Fidel Alejandro Castro Ruz ( audio; Birán, 13 agosto 1926 – L'Avana, 25 novembre 2016) è stato un rivoluzionario, politico, militare e statista cubano che ha governato Cuba dal 1959 al 2008. Grande protagonista della storia politica del Novecento, è stato Primo ministro di Cuba dal 16 febbraio 1959 fino all'abolizione della carica, avvenuta il 2 dicembre 1976, e successivamente, dal 3 dicembre 1976 al 18 febbraio 2008, Presidente del Consiglio di Stato e Presidente del Consiglio dei ministri, nonché Primo Segretario del Partito Comunista di Cuba. Castro, assieme al fratello Raúl, a Ernesto Che Guevara e a Camilo Cienfuegos, fu uno dei protagonisti della rivoluzione cubana contro il regime del dittatore Fulgencio Batista e, dopo il fallito sbarco nella baia dei Porci da parte di esuli cubani appoggiati dagli Stati Uniti d'America, definì il carattere socialista della Repubblica di Cuba, che, secondo Castro e i suoi sostenitori, è una democrazia popolare apartitica, ma che i dissidenti e una parte degli analisti politici internazionali definiscono come regime totalitario.Ha spesso giocato un ruolo internazionale maggiore di quanto lascino supporre le dimensioni geografiche, demografiche ed economiche di Cuba, anche a causa della posizione strategica e della vicinanza geografica del Paese agli Stati Uniti. Castro è una figura molto controversa: i detrattori lo considerano un dittatore nemico dei diritti umani, mentre i suoi sostenitori lo considerano un liberatore dall'imperialismo e sottolineano i progressi sociali che egli ha promosso a Cuba.Secondo i suoi sostenitori, la leadership di Castro si è mantenuta così a lungo grazie al sostegno delle masse, dovuto al miglioramento delle condizioni di vita. Secondo i detrattori, invece, le cause andrebbero cercate nell'utilizzo di metodi coercitivi e repressivi.

Carlo Mattogno (Orvieto, 12 gennaio 1951) è un saggista italiano, considerato il principale esponente del negazionismo dell'Olocausto in Italia.