- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Con il termine giacobinismo si intende un movimento e un'ideologia politica risalenti all'esperienza del Club dei Giacobini durante la Rivoluzione francese. Il giacobinismo si diffuse in buona parte dell'Europa durante l'epoca rivoluzionaria ed ebbe un'influenza politica notevole nella storia francese per tutto il XIX secolo, in particolare negli eventi della Rivoluzione di luglio, della Rivoluzione francese del 1848 e, soprattutto, nell'esperienza della Comune di Parigi del 1871. Successivamente, sia Lenin che Antonio Gramsci sostennero un rapporto di filiazione del bolscevismo dal giacobinismo e tale tesi è stata poi fatta propria, sia pure con notazioni e valutazioni diverse, dalla storiografia, a partire da Albert Mathiez e Jacob Leib Talmon (1916–1980).

Ernst Nolte (Witten, 11 gennaio 1923 – Berlino, 18 agosto 2016) è stato uno storico, filosofo e accademico tedesco. Nolte fu docente e professore emerito di storia contemporanea alla Libera Università di Berlino, ed è noto come importante studioso dei rapporti e dei legami causali tra comunismo sovietico e nazionalsocialismo tedesco. Studente di Martin Heidegger, è ritenuto un esponente di primo piano del revisionismo storiografico e le sue tesi, secondo cui fascismo e nazismo furono risposte imitative speculari (anche se eccessive) al bolscevismo russo-sovietico, furono centrali negli accesi dibattiti sulla relativizzazione e contestualizzazione storica dei crimini della Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. Il campo su cui si dibatté riguardava principalmente l'Olocausto e i crimini di guerra della Wehrmacht e questi scontri animarono la storiografia tedesca, europea e mondiale degli anni '80 culminando nella cosiddetta "controversia degli storici" (Historikerstreit). Nell'ambito della filosofia della storia, Nolte può collocarsi, come George Mosse e Renzo De Felice, nella corrente dello storicismo, anche se non di stampo neoidealista.Chi respinse le tesi di Nolte, tra cui Elie Wiesel, Deborah Lipstadt e Jürgen Habermas, lo accusò di giustificazionismo e minimizzazione della Shoah, o addirittura di antisemitismo, mentre altri, come Andreas Hillgruber, Francesco Perfetti, Stéphane Courtois e Augusto Del Noce, apprezzarono l'equiparazione tra gulag e lager come la rottura di un tabù (l'unicità dell'Olocausto ebraico e la nozione di "male assoluto" associata al nazismo) presente tra gli storici fino ad allora. Negli ultimi anni si concentrò su quello che definiva il terzo "radicalismo", l'islamismo politico, senza però lesinare critiche alla civiltà occidentale e al sionismo.

Il termine rivoluzione (dal latino revolutio -onis, "rivolgimento, ritorno", derivato dal verbo revolvĕre "rovesciare") nel suo significato più ampio indica qualsiasi cambiamento radicale nelle strutture sociali come quello operato ad esempio dalla rivoluzione industriale, da quella tecnologica o in particolare da quella culturale come auspicavano gli illuministi nel secolo XVIII con la redazione dell'Encyclopédie: Nella filosofia politica è l'ideale della realizzazione storica di un radicale cambiamento, ispirato da motivazioni ideologiche, nella forma di governo di un paese con trasformazioni profonde di tutta la struttura sociale, economica e politica. La rivoluzione come fenomeno storico è un processo rapido o di lunga durata, non sempre violento, con il quale classi o gruppi sociali, più o meno ampi, si ribellano alle istituzioni al potere per modificarle e determinare un nuovo ordinamento politico.

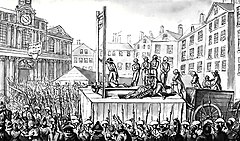

Il Regime del Terrore, spesso definito nella storiografia semplicemente come Il Terrore, è una fase storica della Rivoluzione francese che ebbe inizio nel settembre del 1793. Fu caratterizzato dal predominio politico dei membri del Comitato di salute pubblica, che introdussero una serie di misure repressive di crescente durezza contro gli avversari politici sia dell'estrema sinistra, sia della destra repubblicana, sia delle fazioni controrivoluzionarie realiste. La politica del Comitato era diretta a rafforzare la fazione giacobina, mettere in atto misure a favore dei sanculotti e della piccola borghesia cittadina, schiacciare tutti gli oppositori interni della rivoluzione, combattere con maggiore efficacia la guerra esterna contro le monarchie europee dell'Antico regime. Il Regime del Terrore, caratterizzato da un elevatissimo numero di condanne a morte ed eccessi nell'esercizio della repressione, terminò il 9 termidoro dell'anno II (27 luglio 1794) con la caduta e l'esecuzione dei tre più influenti membri del Comitato di salute pubblica: Maximilien de Robespierre, considerato la principale personalità politica del Terrore giacobino, Louis Saint-Just e Georges Couthon.

L'Italia (/iˈtalja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare e conta una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. La capitale è Roma. La parte continentale, delimitata dall'arco alpino, confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 302072,84 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino sono enclavi della Repubblica mentre Campione d'Italia è l'unica exclave italiana. Con l'ascesa di Roma, che fu capitale della Repubblica romana e poi dell'Impero romano, si ebbe il primo processo di unificazione della penisola, destinata a rimanere per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni germaniche, come gli Ostrogoti, i Longobardi e i Normanni, perdendo la propria unità politica. Nel XV secolo, con la diffusione del Rinascimento, ridivenne il centro culturale del mondo occidentale, ma dopo le guerre d'Italia del XVI secolo ricadde sotto l'egemonia delle potenze straniere, quali Francia, Spagna e Austria. Durante il Risorgimento gli italiani combatterono per l'indipendenza nazionale e per l'Unità d'Italia, finché nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia, che completò la riunificazione con la presa di Roma del 20 settembre 1870 e la vittoria nella prima guerra mondiale. Dal 1882 al 1960 l'Italia ha posseduto un impero coloniale. Nel 1946, dopo il ventennio fascista, la sconfitta nella seconda guerra mondiale e la guerra civile, a seguito di un referendum istituzionale lo Stato italiano divenne una repubblica. Nel 2020 l'Italia, ottava potenza economica mondiale e terza nell'Unione europea, è un paese con un alto standard di vita: l'indice di sviluppo umano è molto alto, 0.883, e la speranza di vita è di 83,4 anni. È membro fondatore dell'Unione europea, della NATO, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE; aderisce all'ONU e al trattato di Schengen. È inoltre membro del G7 e del G20, partecipa al progetto di condivisione nucleare della NATO, è una grande potenza regionale europea, in grado di esercitare influenza politica anche su scelte e decisioni di ordine extra-europeo e globale, e si colloca in nona posizione nel mondo per spesa militare. In virtù della sua storia ultramillenaria, l'Italia vanta insieme alla Cina il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Le interpretazioni revisionistiche del Risorgimento sono letture storiografiche critiche del periodo conosciuto come Risorgimento, fase della storia d'Italia contemporanea in cui la penisola ha conseguito la propria unificazione politica Vari autori e personaggi politici hanno dato luogo ad diverse letture circa il fenomeno dell'unificazione italiana, spesso con prospettive ed esito differente, ma accomunate dall'essere alternative rispetto a quelle della storiografia risorgimentale consolidata. Le reinterpretazioni degli eventi non hanno un'unica origine e si muovono lungo diversi filoni di ricerca. La messa in discussione degli assunti della storiografia risorgimentale proviene sia da una parte ristretta del mondo accademico, che da diversi studiosi indipendenti, tra cui numerosi saggisti, che hanno riesaminato tale periodo secondo molteplici approcci interpretativi. Lo sviluppo e l'articolarsi di diverse scuole di pensiero negli ultimi cinquant'anni, ha generato l'emersione di letterature critiche nei confronti della storiografia più diffusa, la quale è stata progressivamente oggetto di contestazioni sempre più numerose e polemiche.

Dominique-Joseph Garat (Bayonne, 8 settembre 1749 – Ustaritz, 9 dicembre 1833) è stato uno scrittore e politico francese. Fu anche un brillante giornalista e deputato agli Stati Generali nel 1789. Ebbe un carattere mite e irresoluto e convinzioni mutevoli: cambiò spesso partito e colore politico. Secondo molti ha giocato un ruolo inadeguato agli eventi politici del tempo. Non deve essere confuso con il fratello maggiore Dominique (1735-1799), anche lui deputato agli Stati Generali.

Il Casinetto Petitot, conosciuto semplicemente come Petitot, è un piccolo edificio dalle forme neoclassiche, situato al centro di piazzale Risorgimento a Parma. È considerato uno dei primi caffè italiani.

L'anticlericalismo (nella sua accezione più comune) è una corrente di pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla Chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo, ossia all'ingerenza degli ecclesiastici e della loro dottrina, nella vita e negli affari dello Stato e della politica in generale.