- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La poesia (dal greco ποίησις, poiesis, con il significato di "creazione") è una forma d'arte che crea, con la scelta e l'accostamento di parole secondo particolari leggi metriche, un componimento fatto di frasi dette versi, in cui il significato semantico si lega al suono musicale dei fonemi. La poesia ha quindi in sé alcune qualità della musica e riesce a trasmettere concetti e stati d'animo in maniera più evocativa e potente di quanto faccia la prosa, in cui le parole non sottostanno alla metrica. La lingua nella poesia ha una doppia funzione: - Vettore di significati - con contenuti sia informativi sia emotivi; - Vettore di suoni. Per svolgere efficacemente questa duplice funzione, la sintassi e l'ortografia possono subire variazioni rispetto alle norme dell'Italiano neostandard (le cosiddette licenze poetiche) se ciò è funzionale (non solo esteticamente) ai fini della comunicazione del messaggio. A questi due aspetti della poesia se ne aggiunge un terzo quando una poesia, anziché essere letta direttamente, è ascoltata: con il proprio linguaggio del corpo e il modo di leggere, il lettore interpreta il testo, aggiungendo la dimensione teatrale della dizione e della recitazione. Nel mondo antico - ed anche in molte culture odierne - poesia e musica sono spesso unite, come accade anche nei Kunstlieder tedeschi, poesie d'autore sotto forma di canzoni accompagnate da musiche appositamente composte. Queste strette commistioni fra significato e suono rendono estremamente difficile tradurre una poesia in lingue diverse dall'originale, perché il suono e il ritmo originali vanno irrimediabilmente persi e devono essere sostituiti da un adattamento nella nuova lingua, che in genere è solo un'approssimazione dell'originale. Queste particolari criticità insite nella traduzione poetica determinano spesso un ampliamento del ruolo e delle competenze del traduttore anche in relazione alla progettualità e al lavoro editoriali nell'allestimento di raccolte e collane di poesia tradotta.

San Martino è una poesia di Giosuè Carducci. Fa parte della raccolta Rime nuove del 1887, che raccoglie liriche scritte dal 1861 al 1887. «L'autografo reca il titolo Autunno e in calce la data "8 decembre 1883: finito ore 3 pomeridiane"». La poesia, con il titolo San Martino (in maremma pisana), fu pubblicata per la prima volta nel supplemento Natale e capo d'anno dell'«Illustrazione Italiana» del dicembre 1883. È inserita nel volume III dell'edizione nazionale delle Opere.Due liriche di Ippolito Nievo, composte nello stesso metro di quella del Carducci e pubblicate venticinque anni prima nel 1858, contengono alcune parole e immagini (pensier, rosseggiar, vespro, mar, nebbie, colli, sàle) presenti anche in San Martino. Ciò ha indotto un critico ad avanzare l'ipotesi che Carducci, che aveva viaggiato in Toscana dal 17 al 26 settembre 1883 diretto a Roma e che era tornato a Bologna alla fine di ottobre, si sia ispirato proprio alle poesie di Nievo, trasfigurandole secondo la sua sensibilità.

Nell'accezione scolastico-antologica della Storia della letteratura italiana delle origini, la poesia comico-realistica è individuata come quel genere che tratta alcune tematiche importanti, come la vita e l'amore, ma viste in una chiave meno spirituale, in contrapposizione, ad esempio, alla visione del Dolce stil novo. In contrapposizione alla poesia d'alto stile della poesia lirica siciliana e del Dolce stil novo, nasce nel XIII secolo un movimento poetico che compone poesie con uno stile basso e con un linguaggio popolare. Si diffonde soprattutto in Toscana, intorno al 1260.

La poesia lirica (Lyrica) è la definizione generale di un genere letterario della poesia che esprime in modo soggettivo il sentimento del poeta ed attraversa epoche e luoghi vastissimi. La parola lirica deriva dalla parola greca λυρική (lyrikē, sottinteso poiesis, "(poesia) che si accompagna con la lira").

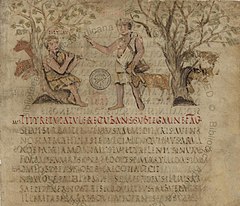

La poesia didascalica (raramente detta poesia didattica) è un genere letterario che, in forma di poema o di più brevi componimenti metrici (capitoli, epistole), si propone di impartire un ammaestramento scientifico, religioso, morale, dottrinale, ecc. Il più antico esempio è costituito dal breve poema Le opere e i giorni di Esiodo, risalente all'VIII secolo a.C. contenente una serie di consigli per le opere agricole delle singole stagioni. Nel poema esiodeo s'impartiscono agli uomini consigli pratici per l'attività fondamentale in una comunità agricola. La poesia didascalica è diffusa nella Letteratura greca negli Antidoti di Nicandro (II secolo a.C.) e nel secolo precedente grazie all'opera di Arato di Soli "I fenomeni", è stata poi ripresa dalla Letteratura latina (con il capolavoro De rerum natura di Lucrezio). Rientrano nel genere didascalico anche le "Georgiche" di Virgilio, composte intorno al 30 a.C. La poesia didascalica è presente anche in maniera copiosa nella Letteratura italiana fino da Bonvesin de la Riva, Brunetto Latini e Dante Alighieri.

La letteratura latina è l'insieme della produzione letteraria in lingua latina e delle problematiche che gravitano intorno al suo studio.

L'Italia (/iˈtalja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare e conta una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. La capitale è Roma. La parte continentale, delimitata dall'arco alpino, confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 302072,84 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino sono enclavi della Repubblica mentre Campione d'Italia è l'unica exclave italiana. Con l'ascesa di Roma, che fu capitale della Repubblica romana e poi dell'Impero romano, si ebbe il primo processo di unificazione della penisola, destinata a rimanere per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni germaniche, come gli Ostrogoti, i Longobardi e i Normanni, perdendo la propria unità politica. Nel XV secolo, con la diffusione del Rinascimento, ridivenne il centro culturale del mondo occidentale, ma dopo le guerre d'Italia del XVI secolo ricadde sotto l'egemonia delle potenze straniere, quali Francia, Spagna e Austria. Durante il Risorgimento gli italiani combatterono per l'indipendenza nazionale e per l'Unità d'Italia, finché nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia, che completò la riunificazione con la presa di Roma del 20 settembre 1870 e la vittoria nella prima guerra mondiale. Dal 1882 al 1960 l'Italia ha posseduto un impero coloniale. Nel 1946, dopo il ventennio fascista, la sconfitta nella seconda guerra mondiale e la guerra civile, a seguito di un referendum istituzionale lo Stato italiano divenne una repubblica. Nel 2020 l'Italia, ottava potenza economica mondiale e terza nell'Unione europea, è un paese con un alto standard di vita: l'indice di sviluppo umano è molto alto, 0.883, e la speranza di vita è di 83,4 anni. È membro fondatore dell'Unione europea, della NATO, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE; aderisce all'ONU e al trattato di Schengen. È inoltre membro del G7 e del G20, partecipa al progetto di condivisione nucleare della NATO, è una grande potenza regionale europea, in grado di esercitare influenza politica anche su scelte e decisioni di ordine extra-europeo e globale, e si colloca in nona posizione nel mondo per spesa militare. In virtù della sua storia ultramillenaria, l'Italia vanta insieme alla Cina il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Invictus è una poesia scritta dal poeta inglese William Ernest Henley.

Le Bucoliche sono un'opera del poeta latino Publio Virgilio Marone, iniziata nel 42 a.C e divulgata intorno al 39 a.C. È costituita da una raccolta di dieci egloghe esametriche con trattazione e intonazione pastorali; i componimenti hanno una lunghezza che varia dai 63 ai 111 versi, per un totale di 829 esametri. Questa scelta colloca quindi l'opera nel solco neoterico-callimacheo, di ispirazione alessandrina e precisamente nel filone teocriteo. “Bucoliche” deriva dal greco Βουκολικά (da βουκόλος = pastore, mandriano, bovaro); sono state definite anche ἐκλογαί, egloghe, ovvero "poesie scelte". Esse furono il primo frutto della poesia di Virgilio, ma, nello stesso tempo, possono essere considerate la trasformazione in linguaggio poetico dei precetti di vita appresi dalla scuola epicurea di Napoli.