- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Vittorio Giacopini (Roma, 1961) è uno scrittore, disegnatore, conduttore radiofonico e giornalista italiano.

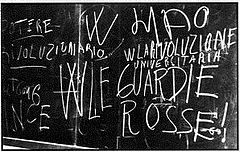

Il Sessantotto (o movimento del Sessantotto) è il fenomeno socio-culturale avvenuto negli anni a cavallo del 1968, nei quali grandi movimenti di massa socialmente eterogenei (operai, studenti, intellettuali e gruppi etnici minoritari), formatisi spesso per aggregazione spontanea, interessarono quasi tutti i Paesi del mondo con la loro forte carica di contestazione contro gli apparati di potere dominanti e le loro ideologie. Lo svolgersi degli eventi in un tempo relativamente ristretto contribuì a identificare il movimento col nome dell'anno in cui esso si manifestò in modo più attivo. Il Sessantotto è stato un movimento sociale e politico che ha profondamente diviso l'opinione pubblica e i critici, tra chi sostiene che sia stato uno straordinario momento di crescita civile che ha introdotto nella società mutamenti irreversibili (sviluppo dello spirito critico in ogni campo, superamento definitivo di diverse forme di moralismo, di autoritarismo, di emarginazione della donna e di altri settori della società) e chi al contrario sostiene che si sia trattato di un fenomeno di conformismo di massa, un'ondata eversiva che ha messo in pericolo la stabilità della società liberaldemocratica.

Rose Wilder Lane (De Smet, 5 dicembre 1886 – Danbury, 30 ottobre 1968) è stata una scrittrice, politologa e saggista statunitense. È nota per essere, con Ayn Rand e Isabel Paterson, una delle madri fondatrici del libertarianismo americano ed è considerata una delle forze determinanti dietro il Partito Libertario americano.

Le proteste del 2020 in Thailandia sono soprattutto una serie di grandi manifestazioni popolari contro il governo filo-militare e filo-monarchico di Prayut Chan-o-cha. Iniziarono nel febbraio 2020, ripresero vigore a partire dal 18 luglio successivo e sono tuttora in corso. I dimostranti, in gran parte giovani e studenti che non hanno un vero leader, chiedono tra le altre cose la riforma della monarchia nazionale, richiesta che non ha precedenti nella storia della Thailandia. Le proteste sono state espresse anche su internet e i social network hanno avuto un ruolo importante nella loro diffusione e nell'organizzazione delle dimostrazioni. Ebbero inizio verso fine febbraio per protestare contro la dissoluzione del Partito del Futuro Nuovo (PFN), compagine che aveva riscosso grande successo soprattutto tra i giovani e che era stata protagonista alle elezioni del 2019; in particolare il PFN fu molto critico verso Prayut e verso la Costituzione del 2017 stilata secondo le direttive dei militari. La prima ondata di proteste ebbe luogo esclusivamente nelle università e si concluse con i provvedimenti restrittivi presi dal governo a fine mese per fronteggiare la pandemia di COVID-19. Ripresero il 18 luglio con una grande dimostrazione al Monumento alla Democrazia di Bangkok organizzata dal gruppo Gioventù libera e le richieste principali furono lo scioglimento del Parlamento, la fine delle intimidazioni delle forze dell'ordine e una nuova costituzione. Tra le altre richieste che emersero dal movimento in questo periodo vi furono quelle per i diritti delle donne, del movimento LGBT e dei lavoratori, per la riforma dell'Istruzione pubblica, delle forze armate, del sistema giudiziario, e del sistema economico dominato da una ristretta cerchia di capitalisti, ecc. Anche queste proteste ebbero fine con nuovi provvedimenti presi contro la pandemia. Il 3 agosto due gruppi studenteschi raccolsero pubblicamente firme per la riforma della monarchia, rompendo un secolare tabù del Paese, dove le critiche in pubblico alla monarchia sono punite severamente. Una settimana dopo destarono scalpore le 10 richieste per la riforma della monarchia presentate dal movimento studentesco. Alla manifestazione del 19 settembre presero parte tra i 20 000 e i 100 000 dimostranti e fu descritta come una aperta sfida a re Vajiralongkorn. Vista l'imponente adesione alle proteste, il governo promise emendamenti alla Costituzione ma a fine mese il rinvio in Parlamento del voto per gli emendamenti alimentò il sentimento repubblicano tra la popolazione come mai era successo prima. Le grandi dimostrazioni del 14 ottobre portarono il governo a promulgare per Bangkok un duro stato di emergenza, sostenendo che una dimostrazione aveva bloccato un corteo reale. Il provvedimento estese ulteriormente i poteri delle autorità che già erano aumentati con il decreto di emergenza di marzo relativo alla pandemia. Nonostante i divieti, le proteste continuarono e il 16 ottobre la polizia le disperse usando cannoni ad acqua. Il decreto di emergenza della settimana prima fu revocato il 22 ottobre. Prayut convocò quindi la sessione speciale del Parlamento il 26 ottobre al termine della quale annunciò che non si sarebbe dimesso e che avrebbe presentato al Parlamento un progetto di legge per un referendum sugli emendamenti alla contestata Costituzione del 2017. In novembre vi fu una nuova seduta straordinaria del Parlamento per valutare eventuali modifiche alla Costituzione, migliaia di dimostranti si radunarono nei pressi del palazzo e vi furono violenti scontri sia con le forze dell'ordine che con gruppi di monarchici filo-governativi. I disordini causarono per la prima volta dall'inizio delle proteste il ferimento di decine di persone. Il Parlamento votò in favore di due proposte di modifica che non prevedevano emendamenti agli articoli relativi alle riforme di monarchia e Senato richieste dalle opposizioni.Il governo fin dall'inizio ha risposto alle proteste con l'incriminazione e la detenzione di diversi manifestanti (per aver violato il Decreto di emergenza), con le intimidazioni della polizia, l'impiego di unità speciali antiterrorismo dell'esercito, la censura dei media, la mobilitazione di gruppi filo-governativi e monarchici, e soprattutto schierando migliaia di poliziotti alle manifestazioni. Ha rinviato le decisioni da prendere in risposta alle richieste dei dimostranti, sostenendo che abbiano il supporto di governi stranieri e organizzazioni non governative impegnate in una cospirazione globale contro la Thailandia. L'esecutivo ha inoltre dato ordine agli organi direttivi di scuole e università di vietare agli studenti di chiedere riforme della monarchia e di identificare i leader delle proteste. Durante le proteste di ottobre, dopo il rientro del re da uno dei suoi abituali soggiorni in Germania, sono stati impiegati l'esercito e la polizia anti-sommossa che hanno eseguito arresti di massa.

La protesta di piazza Tienanmen (in cinese: 天安门事故, Tiānānmén shìgùP), fu una serie di manifestazioni popolari di massa, che ebbero luogo principalmente in piazza Tienanmen a Pechino dal 15 aprile al 4 giugno 1989 e culminato nel cosiddetto Massacro di Piazza Tienanmen ((ZH) ), l'esercito cinese armato con fucili d'assalto e carri armati aprì il fuoco contro i dimostranti. La stima dei morti varia da parecchie centinaia a parecchie migliaia, con migliaia di feriti.Le proteste videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. Il simbolo forse più noto della rivolta è il Rivoltoso Sconosciuto, uno studente che solo e disarmato si parò davanti a una colonna di carri armati per fermarli: le fotografie che lo ritraggono sono diventate celebri in tutto il mondo. Nonostante l'esito drammatico e un numero complessivo di vittime (morti, feriti e arrestati) ancora oggi incerto, la protesta diede modo all'estero di conoscere la repressione del governo cinese in tema di diritti umani e libertà di espressione. Inoltre, gli eventi in Cina infervorarono ancor di più gli animi dei manifestanti europei, dando nuovo slancio alle rivolte contro i regimi dell'URSS e degli altri Stati del Blocco orientale (stati-satelliti) che avrebbero portato alla caduta del muro di Berlino (quindi anche del Blocco orientale) e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, evento che segna ufficialmente la fine della guerra fredda, avvenuta nel 1991. Ad oggi nel mondo occidentale la protesta viene considerata un evento fondamentale e importantissimo del XX secolo, ma in Cina il solo parlarne è considerato un tabù. Sebbene su internet, giornali e documentari si possano trovare varie testimonianze, filmati e immagini riguardanti la protesta, molti documenti di questi e altri generi sono stati occultati dal Partito Comunista Cinese tramite l'utilizzo di censura e disinformazione, permesse dal controllo pressoché totale dei mass media. Ciò diviene particolarmente evidente durante le commemorazioni organizzate per l'anniversario del massacro: ogni anno, in occasione del 4 giugno, si tengono marce o fiaccolate nel silenzio dei mezzi di comunicazione e sotto lo stretto controllo delle autorità, che tengono sotto osservazione anche i contenuti pubblicati su internet (motori di ricerca, chat e social network compresi) e i dissidenti relegati agli arresti domiciliari.Per aggirare la censura di Internet in Cina, si adotta lo stratagemma di riferirsi alla data del 4 di giugno come 35 maggio, espressione coniata dallo scrittore Yu Hua.

Luigi Grassia (Novara, 1960) è un giornalista e scrittore italiano. Per La Stampa ha firmato reportage da più di 110 Paesi dei cinque continenti e negli anni ha intervistato personalità come Henry Kissinger, il segretario dell’Onu Kofi Annan, lo storico Arthur Schlesinger, il principe dei giornalisti italiani Indro Montanelli e i Premi Nobel dell’Economia Amartya Sen (India) e Paul Krugman (Stati Uniti). Ha pubblicato 9 libri, fra cui un’autobiografia professionale ironica - con prefazione di Massimo Gramellini. Reportage da 110 Paesi Fra i suoi reportage si segnalano quelli sui Sioux del South Dakota, sui lanci spaziali da Cape Canaveral e da Kourou in Guyana, sul guru dei Beatles sulle pendici dell’Himalaya, sulla Somalia in guerra, sulla star della musica reggae Alborosie in Giamaica, e su una comunità di Confederati fuggiti in Brasile dopo la guerra di Secessione. Da inviato è sceso in elicottero su varie piattaforme petrolifere dall’Egitto al Congo, ha fatto reportage su super-dighe dall’Etiopia al Tagikistan, su centrali elettriche dal Messico alla Russia, e sul mega-ponte fra Hong Kong e Macao. Ha coperto per anni i meeting della Iata (la federazione mondiale delle compagnie aeree) dalla Cina al Giappone e al Sud Africa, e ha seguito varie assemblee della famosa - o famigerata - Trilateral Commission, assistendo una volta (di straforo) anche alla sessione dei lavori vietata agli estranei. Ha intervistato una disegnatrice satirica che pubblica sorprendenti vignette femministe sui principali giornali politici dell’Arabia Saudita. Grassia ha avuto il privilegio di un colloquio con la principessa Victoria di Svezia, e in un'altra occasione con la grande Sophia Loren, e ha avuto l'opportunità di parlare di calcio con Michel Platini e Arrigo Sacchi. Ha vissuto alcune esperienze borderline, sempre trasfuse in articoli o in capitoli di libri: ha volato in mongolfiera (ed è precipitato) sul Deserto Rosso dell’Australia, ha nuotato (senza gabbia) in mezzo agli squali alle Bahamas, e ha fatto il cowboy in Arizona. È cittadino onorario del Texas. La Stampa e le riviste Ha pubblicato più di 12 mila articoli su La Stampa e sui vari supplementi del quotidiano, da TuttoLibri a TuttoScienze; in aggiunta, scrive (o ha scritto in passato) di storia, cultura, scienza, eventi internazionali e viaggi su varie riviste, fra cui Focus Storia, Airone, Il Calendario del Popolo (quand'era diretto dallo storico Franco Della Peruta), Gioia, American West e Nova Historica. Oltre che per la storia, la politica internazionale e i viaggi, coltiva da giornalista una passione per l’astronomia e la cosmologia. I suoi libri: Sulle tracce di Mark Twain, Il Minotauro 1999 Un italiano fra Napoleone e i Sioux, Il Minotauro 2002 Sulle tracce di Cavallo Pazzo, Daniela Piazza 2007 Sioux, cowboy e corsari. L’America degli “altri” italiani, Cda Vivalda 2008 In mongolfiera contro un albero. Vita vera del giornalista della porta accanto, De Agostini 2013 (autobiografia professionale ironica, con prefazione di Massimo Gramellini) Balla coi Sioux. Beltrami, un italiano alle sorgenti del Mississippi, Mimesis 2017 Gli italiani alla conquista del West. Tex Willer in tricolore: una storia di uomini (ma anche di donne), Mimesis 2018 Savoia corsari e re del Madagascar. Dieci scoop dagli archivi della dinastia, Mimesis 2020 Arcana imperii. Guerra fredda e geopolitica: George Kennan da Stalin a Puntin, Mimesis 2020 (con prefazione di Domenico Quirico)

Giuseppe Festa (Milano, 3 maggio 1972) è uno scrittore e musicista italiano.

Dittatura dei colonnelli (τὸ καθεστώς τῶν Συνταγματαρχών), nota anche come la Giunta (η Χούντα), è il nome che viene usato per indicare un regime di dittatura militare di ispirazione fascista instaurato il 21 aprile 1967 e proseguito, sotto varie forme, fino al 24 luglio 1974. In quel periodo la Grecia venne governata da una serie di governi militari anticomunisti saliti al potere con un colpo di Stato guidato dai colonnelli Geōrgios Papadopoulos, Nikolaos Makarezos e Ioannis Ladas. Leader della giunta furono Geōrgios Papadopoulos e, dal 25 novembre 1973, Dīmītrios Iōannidīs. Il colpo di Stato soppresse il governo, eletto democraticamente, di sinistra e centro democratico. Il regime effettuò in continuazione arresti e deportazioni degli oppositori, abolì le libertà politiche e civili, sciolse i partiti e costrinse all'esilio la famiglia reale.