- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La psicologia la scienza che studia gli stati mentali e i suoi processi emotivi, cognitivi, sociali e comportamentali nelle loro componenti consce e inconsce, mediante l'uso del metodo scientifico e/o appoggiandosi ad una prospettiva soggettiva intrapersonale. Si occupa anche dello studio e del trattamento delle funzioni psichiche sia in condizioni di benessere che di sofferenza o disagio mentale, dovute a dinamiche soggetive (intrapsichiche), ambientali o relazionali (interpsichiche).

La Lampada Falkland, nota anche come Lampada-calza, è una lampada a sospensione disegnata da Bruno Munari nel 1964. La lampada è composta da una maglia elastica tubolare, prodotto di un calzificio, che prende forma grazie all'inserimento di alcuni anelli metallici di diverso diametro, posti tra loro a distanze prestabilite. La Lampada Falkland, è esposta al MoMA di New York, nel dipartimento Architecture and Design.

L'isotopia è, secondo Greimas, «un insieme di categorie semantiche ridondanti che rendono possibile la lettura uniforme di una storia».Caratteristica intrinseca al testo, l'isotopia deve necessariamente essere riconosciuta tramite la competenza enciclopedica del lettore. La sovrapposizione delle marche semantiche comuni (sovrapposizione semantica) di due o più lessemi costituirà un amalgama di cui l'isotopia è il risultato. La ridondanza prodotta dall'isotopia ha la duplice funzione di contrastare il rumore sul piano sintattico e di fornire continuità al testo sul piano semantico. Le isotopie sono linee guida del testo che ne rendono possibile una lettura coerente. Essa si costituisce come un piano omogeneo del senso, tracciando una griglia di lettura del testo in grado di assicurarne la coerenza. L'isotopia è un concetto estrapolato da Greimas (1966) dal campo della fisica e della chimica per scegliere in un primo momento l'interattività dei classemi, dei semi contestuali, ovvero di quei semi che garantiscono l'inserzione di un lessema in un campo di compatibilità. In seguito, Greimas ha considerato l'isotopia non come una semplice ridondanza di classemi ma come la ripresa – lungo la catena sintagmatica del testo – di semi che si ripetono, si rincorrono e si richiamano, e che fanno rima e risonanza fra loro. Si intende per isotopia ogni forma di ricorrenza di semi che produce ridondanza semantica. La ridondanza dei semi lungo una catena sintagmatica non deve essere intesa unicamente come il ricorrere di determinate parole o unità semantiche. L'utilizzo reiterato di una parola all'interno del testo non costituisce di per sé un'isotopia, occorre che la reiterazione conferisca coerenza e senso e ne guidi la fruizione. In base al carattere astratto o concreto, le isotopie possono essere figurative, ovvero quelle che sottintendono le configurazioni discorsive, o tematiche, individuabili a un livello più profondo. Greimas, nel Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, fa notare come possa darsi un'isotopia figurativa che non corrisponda ad alcun tema preciso, mentre invece altre volte vi sia una corrispondenza tra isotopia tematica e figurativa. In questo caso Greimas riporta l'esempio dell'isotopia tematica fornitore/consumatore che trova riscontro a un livello figurativo con alcuni comportamenti somatici dell'Orco e di Pollicino. In questo caso il processo della generazione del senso si avvia in modo naturale dall'astratto al concreto, tuttavia può avvenire anche il contrario: è il caso di un'isotopia più profonda che presupponga un'isotopia di superficie. Ci sono casi in cui, si vedano le parabole evangeliche, molte isotopie figurative sono legate a un'unica isotopia tematica. Le barzellette rappresentano un caso di scambio improvviso di isotopie, sfruttando il doppio significato di termini ambigui riescono a produrre un effetto umoristico. Non solo le barzellette, si pensi ad alcuni racconti che si fondano interamente sull'ambiguità isotopica al fine di realizzare un effetto-sorpresa nella conclusione. Nelle campagne pubblicitarie le strutturazioni isotopiche si costituiscono come fasce di ridondanza che investono l'universo visivo, musicale e ritmico, assicurando non solo la leggibilità di uno spot ma anche la sua appartenenza ad una sola marca. Le isotopie di un testo intrattengono fra loro relazioni variabili che possono essere di gerarchia, derivazione, incassamento, corrispondenza e disgiunzione. L'isotopia più importante è l'isotopia semantica. Essa consente una lettura uniforme del testo e intrattiene rapporti gerarchici con le altre isotopie. Queste possiedono caratteristiche diverse a seconda del livello del percorso generativo sul quale si installano: sintattico, semantico, semio-narrativo, discorsivo. Se fino ad ora si è parlato di isotopie facendo esclusivamente riferimento al piano del contenuto, non va trascurata la possibilità, che lo stesso Greimas segnala nel suo Dizionario, di rivolgersi a uno studio delle isotopie del piano dell'espressione. In presenza di un testo audio-visivo, un film ad esempio, un certo tipo di inquadratura o di movimento di macchina che ricorre in modo iterativo nella catena sintagmatica del discorso può rappresentare un'isotopia. Immaginiamo che un lungo-metraggio prediliga l'utilizzo del primo piano, tipologia di inquadratura che attraversa il testo dal primo all'ultimo fotogramma, parleremo allora di un'isotopia riscontrata a livello del piano dell'espressione andando ad analizzare il tipo di impatto che tale scelta stilistica ha sulla produzione del senso complessivo. O ancora, si possono avere ridondanze cromatiche, eidetiche, tattili e olfattive. In un testo visivo si dovrà fare attenzione alle rime di colori e ai significati che possono essere estrapolati da questo tipo di isotopie.

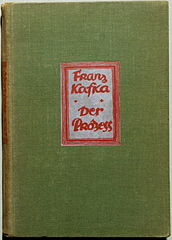

Il processo (Der Process, Der Proceß, Der Prozeß, Der Prozess) è un romanzo incompiuto di Franz Kafka scritto in tedesco fra il 1914 e il 1915, pubblicato postumo per la prima volta nel 1925. Una delle sue migliori opere, esso racconta la storia di Joseph K., un uomo arrestato e perseguito da una remota, inaccessibile autorità, mentre la natura del suo crimine non viene rivelata né al protagonista né al lettore. Nell'opera è indagata anche la passiva accettazione, da parte degli altri personaggi, dell’ineluttabilità di una giustizia che funziona come un fenomeno fisico, con sue logiche autoreferenziali e insondabili, contro cui a nulla servono la razionalità e la lucidità di Josef K., processato per motivi misteriosi. Chiara è l'influenza di Dostoevskij - che Kafka chiamava "parente di sangue" - in particolare dai suoi romanzi Delitto e castigo e I fratelli Karamazov. Sebbene Il processo non fu mai portato a termine, esso include un capitolo che appare mostrare l'intenzione dell'autore di portare a una brusca fine la storia. Dal libro venne anche tratto un film, intitolato anch'esso Il processo (1962), diretto da Orson Welles e interpretato da Anthony Perkins e dallo stesso Welles.

La filosofia del linguaggio si occupa del linguaggio umano e dei suoi sistemi di comunicazione. Poiché indaga le relazioni tra linguaggio, pensiero e realtà la filosofia del linguaggio si pone al confine con altre discipline quali la psicologia, metafisica, l'epistemologia, la logica, la linguistica, la semiotica. Studia quindi il rapporto tra segno e significato e la capacità umana di usarli nella comunicazione.

La filosofia contemporanea trova la sua delimitazione iniziale, secondo la comune storiografia filosofica, nel periodo in cui i grandi ideali e sistemi di pensiero ottocenteschi declinano di fronte alle tragedie e alle disillusioni tipiche del Novecento.

Charles Sanders Peirce (Cambridge, 10 settembre 1839 – Milford, 19 aprile 1914) è stato un matematico, filosofo, semiologo, logico, scienziato e accademico statunitense. Conosciuto per i suoi contributi, oltre che alla logica anche all'epistemologia, Peirce è stato un importante studioso, considerato fondatore del pragmatismo e uno dei padri della moderna semiotica (o teoria del segno, inteso come atto di comunicazione). Negli ultimi decenni il suo pensiero è stato fortemente rivalutato, fino a porlo tra i principali innovatori in molti campi, specialmente nella metodologia della ricerca e nella filosofia della scienza.

Algirdas J. Greimas e Courtés definiscono algoritmo la prescrizione di un determinato ordine nell'esecuzione di un insieme di istruzioni in vista della soluzione di un problema. La semiotica ha riflettuto sugli algoritmi sia come oggetto di analisi sia come metodo per lo sviluppo di modelli di scientificità. Fin dagli anni '60 la semiotica ha riflettuto sugli algoritmi, contribuendo a offrire un punto di vista originale. L'esistenza di un algoritmo non comporta che vi sia un programmatore: ad esempio, il passaggio tra lo stato iniziale e finale di un racconto può essere descritto come una sequenza ordinata di operazioni teleologicamente orientate. In tal modo, un percorso narrativo può essere descritto come l'esecuzione di un programma, ad esso immanente. In modo simile è possibile descrivere algoritmi che ordinano processi sociali e culturali.

Il termine Acronia in semiotica indica un evento privo di tempo, non collocabile nel tempo e senza connessione temporale con altri eventi. Il vocabolo è utilizzato in semiotica generale, in semiotica letteraria, in Modalità_(semiotica), in Semiotica del testo, in sociologia, in linguaggio e in narratologia.