- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il buddhismo (in sanscrito: buddha-śasana), o più comunemente buddismo, è una delle religioni più antiche e più diffuse al mondo. Originato dagli insegnamenti dell'asceta itinerante indiano Siddhārtha Gautama (VI, V sec. a.C.), comunemente si compendia nelle dottrine fondate sulle quattro nobili verità (sanscrito: Catvāri-ārya-satyāni). Con il termine buddhismo si indica quindi quell'insieme di tradizioni, sistemi di pensiero, pratiche e tecniche spirituali, individuali e devozionali, nate dalle differenti interpretazioni di queste dottrine, che si sono evolute in modo anche molto eterogeneo e diversificato. Sorto nel VI-V secolo a.C. come disciplina spirituale assunse nei secoli successivi i caratteri di dottrina filosofica e, secondo alcuni autori, di religione "ateistica", intendendo con quest'ultimo termine non la negazione dell'esistenza degli dei (deva), quanto piuttosto il fatto che la devozione ad essi, fatto comunque considerato positivo, non condurrebbe alla liberazione ultima. Altri considerano i libri sacri buddhisti (Canone pāli, Canone cinese e Canone tibetano) testi che non divinizzano Siddhārtha Gautama Buddha sakyamuni, ma Adi-Buddha o Buddha eterno, concetti buddhisti equivalenti a Dio; tuttavia non è una concezione affine a quella della divinità in senso occidentale, quanto, nel buddhismo Mahāyāna, il principio della buddhità, raffigurato a volte nelle figure dei Buddha come Vairocana o Amitabha, manifestatosi storicamente come Gautama. Il Mahāyāna venera anche i bodhisattva, esseri vicini all'illuminazione. A partire dall'India il buddhismo si diffuse nei secoli successivi soprattutto nel Sud-est asiatico e in Estremo Oriente, giungendo, a partire dal XIX secolo, anche in Occidente.

Nota introduttiva In queste pagine il computo degli anni riportato secondo l'Anno Domini (estesa agli anni avanti Cristo) e quindi utilizzando il calendario solare gregoriano. La suddivisione di queste pagine di cronologia storica in cronologia della protostoria, cronologia della storia antica e cronologia del Medioevo ha solo significato metodologico per evitare la costruzione di un'unica pagina di "Cronologia della storia del mondo", troppo complicata, pesante ed ambiziosa da gestire; si scelto pertanto di dividere i periodi in base ad alcuni riferimenti storici importanti: la scoperta della scrittura in Mesopotamia ed Egitto (passaggio dalla protostoria alla storia antica) e la scoperta delle Americhe da parte degli europei (fine del Medioevo). La cronologia della storia antica composta da questa pagina principale, suddivisa in 8 paragrafi di 500 anni, ciascuno contenente una tabella riassuntiva geografica ed una cronologia sintetica ed essenziale; ad ogni paragrafo collegata una pagina specifica con la cronologia estesa ed approfondita di quei cinque secoli. La cronologia adottata per la Mesopotamia e l'Egitto la cronologia media.

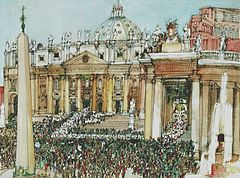

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, abbreviato come Vaticano II, stato il ventunesimo e il pi recente concilio ecumenico della Chiesa cattolica. La sua convocazione fu annunciata da papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 presso la sala capitolare del Monastero di San Paolo di Roma al termine della settimana di preghiera per l'unit dei cristiani. I lavori conciliari ebbero luogo nel corso di quattro sessioni, la cui lingua ufficiale fu il latino. Nella storia ecclesiastica, fu il concilio che in assoluto diede rappresentanza alla maggior variet di lingue ed etnie. All'evento furono invitati ad assistere anche alcuni esponenti delle altre religioni cristiane. La prima sessione inizi nell'ottobre 1962 e si interruppe a seguito della morte del Pontefice il 3 giugno dell'anno seguente. Le altre tre sessioni furono convocate e presiedute dal suo successore Paolo VI, fino al termine dei lavori l'8 dicembre 1965, solennit dell'Immacolata Concezione. I vescovi cattolici discussero gli argomenti riguardanti la vita della Chiesa e la sua apertura alle istanze del mondo moderno e contemporaneo. Il Vaticano II promulg quattro Costituzioni, tre Dichiarazioni e nove Decreti. L'importanza del Concilio Vaticano II stata paragonata a quella del Concilio di Trento, ed il suo ruolo nel XX secolo e nel futuro della Chiesa ancora oggetto di dibattito storico e dottrinale. Per questo come il Concilio di Trento stato il concilio della Controriforma (o "prima riforma cattolica"), il Concilio Vaticano II stato chiamato il concilio della "seconda riforma cattolica".

Il Concilio Lateranense IV (1215) fu il dodicesimo concilio ecumenico della Chiesa, il quarto celebrato dopo lo scisma d'Oriente.

Le arti marziali cinesi, chiamate in Cina wushu (cinese semplificato: 武术; cinese tradizionale: pinyin: wǔshù; Wade-Giles: wu3-shu4; da 武 wǔ “spedizione militare, guerra” e 术 shù “arte, metodo, tecnica”) o anche kungfu (cinese: 功夫; pinyin: gōngfu; Wade-Giles: kung-fu; “abilità”, con sottinteso riferimento all'ambito marziale) sono la totalità degli stili e dei metodi delle arti marziali nate in Cina, patrimonio ed eredità della cultura e della tradizione del popolo cinese. La prima menzione del termine wushu (武术) risale alla dinastia Liang (梁) (502-557) ed è contenuta nella Raccolta letteraria del principe ereditario Zhaoming (昭明太子文选 Zhaoming taizi wenxuan) Nel 1927 con la fondazione della “Palestra Centrale d'Arte Nazionale di Nanchino” (南京中央国术馆 Nanjing zhongyang guoshuguan) si afferma l'espressione guoshu “arte nazionale” (cinese tradizionale: 國術; cinese semplificato: 国术; pinyin: guóshù; Wade-Giles: kuo2-shu4), abbreviazione di Zhōngguó wǔshù (cinese tradizionale: 中國武術; cinese semplificato: 中国武术) “arti marziali cinesi”, ancora oggi parzialmente in uso nella Repubblica di Cina (Taiwan). Riscoperto in epoca Qing (清1644-1911) il vocabolo wushu viene utilizzato nel primo periodo repubblicano (1911-1948) ed adottato definitivamente dalla Repubblica Popolare Cinese nel 1956 con la fondazione della “Associazione Cinese Wushu” (中国武术协会 Zhongguo wushu xiehui). Ad oggi l'impiego del termine wushu non è ancora universale, causa la giovane storia mondiale della disciplina e l'uso invalso di altri nomi per rappresentarla. Tra essi, oltre al già citato guo-shu (pinyin: guóshù) – di uso sempre più limitato – il più diffuso è gongfu (功夫, pinyin: gōngfu; Wade-Giles: kung1-fu) “abilità, maestria”. Pur non essendo sinonimo di arte marziale, il termine gongfu lo è divenuto per estensione, in quanto il “raggiungimento dell'abilità” (xia gongfu 下功夫) è l'obiettivo ultimo e irrinunciabile della pratica dell'arte marziale.

L'espressione arte islamica o arti islamiche comprende le arti prodotte a partire dall'Egira (622 dell'era cristiana) fino al XIX secolo da artisti (non necessariamente musulmani), che hanno vissuto in territori culturalmente legati alla religione dell'Islam. Essa riguarda ambiti assai vari, dall'architettura alla calligrafia, dalla pittura all'arte ceramica, ecc. Inizialmente l'arte islamica si è ispirata a quella bizantina, a quella romana, a quella paleocristiana, a quella persiana ed a quella cinese. Fin dall'inizio l'arte islamica pratica l'astrazione e la stilizzazione delle forme che appartengono agli esseri viventi, sforzandosi di descrivere i valori spirituali dell'uomo; evita il naturalismo, che include nella tradizione occidentale l'uso dello spazio tridimensionale, della prospettiva e della modellistica della figura umana in luci e ombre. Può essere suddivisa in vari periodi storici: quello iniziale detto degli Omayyadi (660-750); quello medio degli Abbasidi e quello della dinastia dei turchi Selgiuchidi (1100); quello dei Safavidi (1600); quello della rinascita dell'arte sotto gli Ottomani.L'arte islamica è tipicamente focalizzata sulla riproduzione della calligrafia araba. Più di rado essa si dedica a figure umane: ciò è dovuto alla sensibilità religiosa dei musulmani, timorosi che alla riproduzione delle forme umane possa corrispondere il peccato di idolatria contro Allah, proibito dal Corano, e che nell'arte come imitazione della natura si possa intravedere il tentativo di copiare l'opera dello stesso Allah. Tale sensibilità ebbe importanti effetti anche sull'arte cristiana: in particolare, a ridosso della predicazione di Muhammad, sorse l'eresia pauliciana, che più tardi avrebbe rappresentato l'antesignana dell'iconoclastia. Come si dirà meglio tra poco, non è però vero che l'arte islamica rifiuti in assoluto la rappresentazione delle figure umane, essendo tale limitazione valida soprattutto nei luoghi e nelle opere di tipo religioso e meno in quelli di carattere "profano". L'arte islamica è essenzialmente l'arte del bello, oltre ad essere un mezzo di culto. Viene sviluppato l'arabesco come stile ornamentale universale, stilizzazione di forme vegetali e soprattutto rappresentativo di temi geometrici e simboli presi in prestito dalla calligrafia, ma è nella costruzione delle moschee, dalla pianta simile a quella della casa del profeta Muhammad Salla Allahu ailay wa Sallam, come la Grande moschea di Cordova (785 d.C.), che si riproducono meglio che altrove i fondamenti dell'arte islamica.Significativi e pregevoli, oltre ai mosaici, anche le pitture architettoniche come quella emblematica conservata nella Cappella Palatina, terminata intorno al 1140 a Palermo, i mausolei, luoghi di culto e di potere, la produzione di ceramiche, la lavorazione del vetro e del bronzo, i tappeti con i loro temi artistici legati alla natura. A mano a mano che le conquiste territoriali hanno aperto nuove conoscenze di arte in Asia, in Africa e in Europa, anche il gusto estetico si è aggiornato alle tendenze locali, come ad esempio quella persiana, sempre nel rispetto dei dogmi religiosi. Pur in questa molteplicità di ispirazioni e di centri di creazione, l'arte prodotta nel contesto del mondo islamico presenta comunque una certa unità stilistica dovuta agli spostamenti degli artisti, dei commercianti, dei committenti e delle stesse opere. L'impiego di una scrittura comune in tutta la civiltà islamica e il particolare valore attribuito alla calligrafia rafforzano questa idea di unità. Altri elementi sono stati valorizzati, come l'attenzione posta alla decorazione e l'importanza della geometria e degli arazzi decorativi. Tuttavia, la grande diversità delle forme e delle scene, secondo i paesi e le epoche, porta spesso a parlare più di "arti islamiche" (o "arti dell'Islam") che di un'"arte islamica". Per Oleg Grabar, l'arte dell'Islam d'altra parte non può definirsi che attraverso "una serie di atteggiamenti di fronte al processo stesso della creazione artistica".In architettura, edifici dalle funzioni specifiche, come moschee o madrase, sono creati in forme molto variegate ma seguendo spesso uno stesso schema di base. Se non esiste quasi l'arte della scultura, la lavorazione degli oggetti di metallo, d'avorio o di ceramica raggiunge frequentemente una grande perfezione tecnica. Occorre anche sottolineare la presenza di una pittura e di una miniatura nei libri sacri e profani. Le arti dell'Islam non sono propriamente religiose: l'Islam qui è considerato come una civiltà piuttosto che come una religione. Come già accennato, contrariamente a un'idea molto diffusa, esistono rappresentazioni umane, animali e perfino di Maometto: queste sono bandite soltanto nei luoghi o nelle opere religiose (moschee, madrase, Corani), a dispetto di alcune eccezioni..

L'Afghanistan (AFI: /afˈɡanistan/, pronuncia tradizionale /afɡanisˈtan/; anche trascritto come Afganistan in italiano) , ufficialmente Repubblica Islamica dell'Afghanistan, è uno Stato senza sbocco sul mare di 652 864 km² e di 38 041 754 abitanti stimati nel 2019, con capitale Kabul. Confina a ovest con l'Iran, a sud e a est con il Pakistan, a nord con il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan e con la Cina nella regione più a est della nazione (corridoio del Vacan). Le lingue ufficiali del paese sono il pashtu e il dari. Tra la caduta dei Talebani in seguito all'arrivo delle forze alleate e la riunione del gran consiglio per la stesura della nuova costituzione, l'Afghanistan veniva indicato dall'Occidente come Stato provvisorio islamico dell'Afghanistan. Con la sua nuova Costituzione il paese viene ora ufficialmente chiamato "Repubblica Islamica dell'Afghanistan". L'attuale presidente è Ashraf Ghani, in carica dal settembre 2014.