- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La pagina include la maggior parte dei frammenti dei lirici greci, vale a dire i poeti che hanno rappresentato nell'antica Grecia la lirica monodica e corale, l'elegia in distici, i giambografi e i compositori di epinici. Naturalmente, risulterebbe impossibile raggruppare tutta la mole di frammenti dei lirici greci dell'epoca arcaica (VII-V secolo a.C.), in un solo blocco, ma ci si limiterà a riportare, tradurre letteralmente, e a commentare sul confronto di edizioni critiche, e dal punto di vista contenutistico del messaggio del poeta, soltanto i frammenti più noti dei poeti, oltre ai testi giunti in versioni quasi del tutto integrali. Le edizioni principali di riferimento sono H.W. Smyth: Poeate Melici Graeci (1900), D.L. Page, Poeate Melici Graeci, Oxford, Claredon Press, 1962, M. Davies, Poetarum Melicorum Graecorum Fragmenta, E Typographeo Clarendoniano, 1991, M. L. West: The Poems and Fragments of the Greek Iambic, Elegiac, and Melics Poets (excluding Pindar and Bacchylides) Down to 450 B.C., Oxford University Press, 1999, e infine E.M. Voigt, Sappho et Alcaeus, Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1971 per l'analisi specifica dei testi di Saffo e Alceo.

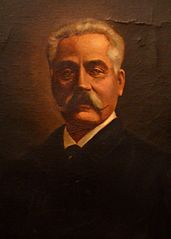

Leopoldo Marenco (Ceva, 1º novembre 1831 – Milano, 30 aprile 1899) è stato un librettista e latinista italiano.

Con il termine piede ionico si intendono due piedi in uso nella poesia greca e latina, lo ionico a minore (∪ ∪ — —) e lo ionico a maiore (— — ∪ ∪). Entrambi questi piedi contano sei more, e appartengono al génos diplásion, in quanto il rapporto tra arsi e tesi è di 1:2; il ritmo è ascendente per lo ionico a minore e discendente per lo ionico a maiore. Benché le due sillabe lunghe formino nel loro insieme il tempo forte, è probabile che fosse la prima ad essere specialmente marcata. Lo ionico a minore non subisce frequentemente sostituzioni: nel caso le due sillabe brevi siano sostituite con una lunga, si ha un molosso, (— — —); nel caso invece una delle sillabe lunghe sia risolta con due brevi, si hanno gli schemi ∪ ∪ ∪ ∪ — e ∪ ∪ — ∪ ∪. Per lo ionico a maiore queste sostituzioni sono invece più frequenti. Fenomeno invece caratteristico dei piedi ionici è l'anaclasi: negli ionici a minore, l'ultima sillaba lunga di un piede si scambia con la prima sillaba breve del piede successivo, creando la sequenza ∪ ∪ — ∪ — ∪ — — negli ionici a maiore, invece l'anaclasi avviene all'interno del piede, che diviene un ditrocheo (— — ∪ ∪ > — ∪ — ∪)Rarissimi sono i metri ionici acefali: i tragici ne offrono qualche esempio. I metri sincopati invece non sono infrequenti nei sistemi strofici o nei periodi della lirica corale e della poesia drammatica. Il nome del metro deriva dalle popolazioni ioniche dell'Asia Minore, presso le quali si incontrano le più antiche testimonianze dell'uso di questo metro (in particolare con Anacreonte); è probabile che tale metro fosse associato nei culti estatici di Dioniso e di Cibele. Gli ionici a minore sono di uso più antico e si incontrano già nella lirica monodica arcaica; gli ionici a maiore appaiono invece più tardi, ed è quasi certo che iniziarono la loro esistenza come metro autonomo solo in età ellenistica.

Il giambo (in greco antico: ἴαμβος, íambos) è un tipo di piede adoperato nella metrica classica, dallo schema ∪ —. Esso è formato da un'arsi di una sillaba breve e di una tesi di una sillaba lunga, conta tre morae e appartiene al genos diplasion (γένος διπλάσιον), dal momento che il rapporto tra arsi e tesi è 1:2.

Giambattista Roberti (Bassano del Grappa, 4 marzo 1719 – Bassano del Grappa, 29 luglio 1786) è stato uno scrittore e poeta italiano.

Franz Grillparzer (Vienna, 15 gennaio 1791 – Vienna, 21 gennaio 1872) è stato uno scrittore e drammaturgo austriaco.

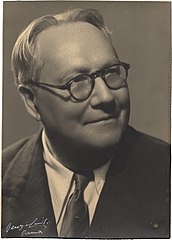

Franco Alfano (Napoli, 8 marzo 1875 – Sanremo, 27 ottobre 1954) è stato un compositore italiano. Può essere considerato come uno degli ultimi rappresentanti della scuola verista italiana ed ebbe i suoi maggiori successi in campo teatrale, dove attenuò progressivamente l'enfasi verista per giungere a composizioni più meditate e complesse. La sua opera di maggior successo è Risurrezione, del 1904 che prende spunto dall'omonimo romanzo di Lev Tolstoj. Il suo nome è tra l'altro legato al completamento, nel 1925-1926, dell'opera Turandot, rimasta incompiuta alla morte di Puccini.

I Carmina docta sono otto componimenti poetici in vario metro contenuti nel Liber di Catullo, poeta di Sirmione del I secolo a.C., che si distinguono dal resto dell'opera per l'argomento erudito e per il richiamo al modello ellenistico. Vanno dal carme 61 al carme 68 dei 116 carmi totali, secondo la catalogazione effettuata da Cornelio Nepote dopo la morte del poeta cisalpino, databile intorno al 54-53 a.C. I primi due sono epitalami, di cui uno per le nozze di Manlio Torquato e Vinia Aurunculeia (carm. 61) e il Vesper adest (carm. 62); seguono un poemetto, chiamato l'Attis (carm. 63), che tratta di un innamoramento della dea Cibele per un giovinetto; il celebre epillio per le nozze di Peleo e Teti, contenente la storia di Arianna e Teseo (carm. 64); una traduzione in distici elegiaci della Chioma di Berenice di Callimaco (carm. 66), preceduta dalla dedica a Quinto Ortensio Ortalo (carm. 65); un carme su un dialogo scherzoso tra il poeta e una porta contenente segreti e pettegolezzi di provincia (carm. 67) e un'elegia epistolare (carm. 68).7

L'Accademia dell'Arcadia è un'accademia letteraria fondata a Roma il 5 ottobre 1690 da Giovanni Vincenzo Gravina e da Giovanni Mario Crescimbeni coadiuvati nell'impresa anche dal torinese Paolo Coardi, in occasione dell'incontro nel convento annesso alla chiesa di San Pietro in Montorio di quattordici letterati appartenenti al circolo della regina Cristina di Svezia, tra i quali gli umbri Giuseppe Paolucci di Spello, Vincenzo Leonio da Spoleto e Paolo Antonio Viti di Orvieto, i romani Silvio Stampiglia e Jacopo Vicinelli, i genovesi Pompeo Figari e Paolo Antonio del Nero, i toscani Melchiorre Maggio di Firenze e Agostino Maria Taia di Siena, Giambattista Felice Zappi di Imola e il cardinale Carlo Tommaso Maillard di Tournon di Nizza. L'Accademia è considerata non solamente come una semplice scuola di pensiero, ma come un vero e proprio movimento letterario che si sviluppa e si diffonde in tutta Italia durante tutto il Settecento in risposta a quello che era considerato il cattivo gusto del Barocco. Essa si richiama nella terminologia e nella simbologia alla tradizione dei pastori-poeti della mitica regione dell'Arcadia ed il nome fu trovato da Taia durante una adunata ai Prati di Castello, a quei tempi un paesaggio pastorale. Oltre al nome dell'Accademia, emblematico da questo punto di vista, fu scelto seguendo questa tendenza anche il nome della sede, una villa sulla salita di via Garibaldi sulle pendici del Gianicolo: "Bosco Parrasio". I suoi membri furono detti Pastori, Gesù bambino (adorato per primo dai pastori) fu scelto come protettore; come insegna, venne scelta la siringa del dio Pan, cinta di rami di alloro e di pino e ogni partecipante doveva assumere, come pseudonimo, un nome di ispirazione pastorale greca.