- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

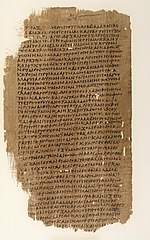

Autore principale: Aeschylus

Serie: Raccolta di autori greci con note italiane ; 9

Serie: Collezione di classici greci e latini ; 11

Serie: Collezione di classici greci e latini. Serie greca ; 11

Serie: Collezione di classici greci e latini. Serie greca ; 11

Serie: Biblioteca di classici greci commentati per le scuole

Serie: Scrittori greci commentati per le scuole ; 77

Serie: Raccolta di autori greci e latini con la costruzione, traduzione letterale e note

La fiamma olimpica, o fuoco olimpico, è portata dalla torcia olimpica (chiamata anche fiaccola) e brucia durante lo svolgimento dei giochi olimpici nel braciere olimpico o tripode. La fiamma è uno dei simboli dei Giochi olimpici. Le sue origini risalgono all'Antica Grecia, quando un fuoco veniva tenuto acceso per tutto il periodo di celebrazione delle Olimpiadi antiche. Il fuoco venne reintrodotto nelle olimpiadi del 1928, e da allora fa parte del cerimoniale delle Olimpiadi moderne. Vanno distinti e tenuti separati il fuoco dalla torcia che, attraverso una staffetta, viene portata in giro per il mondo (introdotta successivamente, nelle olimpiadi del 1936 dal regime nazionalsocialista di Adolf Hitler), e dal braciere, che mantiene la fiamma viva durante lo svolgimento delle gare. Dal 1960 la fiamma olimpica viene accesa diversi mesi prima della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici, nel luogo delle Olimpiadi antiche, Olimpia (Grecia). Undici sacerdotesse (impersonate da attrici) accendono il fuoco ponendo una torcia all'interno di uno specchio parabolico concavo, che concentra i raggi del Sole. La torcia rimane per qualche giorno in Grecia, poi viene trasportata nel Paese ospitante i Giochi, dove viene organizzata una staffetta formata da "tedofori" (coloro che portano per un tratto la fiamma olimpica) che percorre tutte le strade del Paese. L’ultimo tratto della staffetta è costituito dal percorso nella città che ospita i Giochi, che si conclude durante la cerimonia di apertura. Tradizionalmente, Il primo tedoforo è greco, e la torcia viene trasportata a piedi, ma possono essere usati altri mezzi di trasporto (quando è necessario attraversare dei mari la si porta in aereo o nave). Tra i tedofori si contano anche atleti e celebrità, ma la maggior parte sono persone comuni. Accade non di rado che la fiamma si spenga durante il tragitto. La staffetta della torcia olimpica termina il giorno della cerimonia di apertura, nello stadio principale dei giochi. L'ultimo tedoforo è spesso tenuto segreto fino all'ultimo momento, di solito è uno sportivo famoso della nazione ospitante. L'ultimo tedoforo usa la torcia per accendere la fiamma nel braciere che di solito è situato nei pressi dello stadio olimpico. Questa fiamma brucia per tutto il periodo di celebrazione dei Giochi Olimpici e viene estinta nella cerimonia di chiusura.

La storia della letteratura italiana inizia nel XII secolo, quando nelle diverse regioni della penisola italiana si iniziò a scrivere in italiano con finalità letterarie. Il Ritmo laurenziano è la prima testimonianza di una letteratura in lingua italiana. Gli storici della letteratura individuano l'inizio della tradizione letteraria in lingua italiana nella prima metà del XIII secolo con la scuola siciliana di Federico II di Svevia, Re di Sicilia e Imperatore del Sacro Romano Impero, anche se il primo documento letterario di cui sia noto l'autore è considerato il Cantico delle creature di Francesco d'Assisi. In Sicilia, a partire dal terzo decennio del XIII secolo, sotto il patrocinio di Federico II si era venuto a formare un ambiente di intensa attività culturale. Queste condizioni crearono i presupposti per il primo tentativo organizzato di una produzione poetica in volgare romanzo, il siciliano, che va sotto il nome di "scuola siciliana" (così definita da Dante nel suo “De vulgari Eloquentia”). Tale produzione uscì poi dai confini siciliani per giungere ai comuni toscani e a Bologna e qui i componimenti presero ad essere tradotti e la diffusione del messaggio poetico divenne per molto tempo il dovere di una sempre più nota autorità comunale. Quando la Sicilia passò il testimone ai poeti toscani, coloro che scrivevano d'amore vi associarono, seppure in maniera fresca e nuova, i contenuti filosofici e retorici assimilati nelle prime grandi università, prima di tutto quella di Bologna. I primi poeti italiani provenivano dunque da un alto livello sociale e furono soprattutto notai e dottori in legge che arricchirono il nuovo volgare dell'eleganza del periodare latino che conoscevano molto bene attraverso lo studio di grandi poeti latini come Ovidio, Virgilio, Lucano. Ciò che infatti ci permette di parlare di una letteratura italiana è la lingua, e la consapevolezza nella popolazione italiana di parlare una lingua che pur nata verso il X secolo si emancipa completamente dalla promiscuità col latino solo nel XIII secolo.

Il Libro di Enoch è un testo apocrifo di origine giudaica la cui redazione definitiva risale al I secolo a.C., pervenuto ad oggi integralmente in una versione in lingua ge'ez (antica lingua dell'Etiopia), donde il nome Enoch etiope. Al patriarca antidiluviano Enoch, secondo la Genesi bisnonno di Noè, la tradizione ebraico-cristiana ha riferito 3 distinti testi, nessuno dei quali accolto negli attuali canoni biblici ebraico o cristiano (fa eccezione 1 Enoch, accolto nella Bibbia della Chiesa Copta): 1 Enoch o Enoch etiope, solitamente indicato come libro di Enoch; 2 Enoch o Enoch slavo o Apocalisse di Enoch o Segreti di Enoch; 3 Enoch o Apocalisse ebraica di Enoch.

I giochi inaugurali dell'anfiteatro Flavio si tennero nell'80, per volere dell'imperatore romano Tito, al fine di celebrare il completamento del Colosseo, ai tempi noto come Anfiteatro Flavio (latino: Amphitheatrum Flavium). Vespasiano ne incominciò la costruzione attorno al 70, ma i lavori vennero completati da suo figlio Tito poco dopo la sua morte avvenuta nel 79. Sono rimaste poche prove documentate della natura di questi giochi. Sembra che abbiano seguito lo schema dei Ludi Romani: spettacoli con animali al mattino, seguiti dalle esecuzioni dei criminali verso mezzogiorno, e al pomeriggio combattimenti di gladiatori e la riproposizione di famose battaglie. I giochi con gli animali, provenienti da tutto l'impero romano, comprendevano strane cacce e lotte tra specie diverse. Gli animali giocavano anche un ruolo importante in alcune esecuzioni che fungevano da rievocazione di miti ed eventi storici. Anche le battaglie navali facevano parte degli spettacoli, ma il fatto che venissero tenute nell'anfiteatro piuttosto che su un lago fatto costruire da Augusto è ancora oggetto di dibattito tra gli storici.

La tragedia greca è un genere teatrale nato nell'antica Grecia, la cui messa in scena era, per gli abitanti della Atene classica, una cerimonia di tipo religioso con forti valenze sociali. Sorta dai riti sacri della Grecia e dell'Asia minore, raggiunse la sua forma più significativa (o nota) nell'Atene del V secolo a.C. Precisamente, la tragedia è l'estensione in senso drammatico (ossia secondo criteri prettamente teatrali) di antichi riti in onore di Dioniso, dio dell'estasi, del vino, dell'ebbrezza e della liberazione dei sensi. Come tale fu tramandata fino al romanticismo, che apre, molto di più di quanto non avesse fatto il Rinascimento, la discussione sui generi letterari. Il motivo della tragedia greca è strettamente connesso con l'epica, ossia il mito, ma dal punto di vista della comunicazione la tragedia sviluppa mezzi del tutto nuovi: il mythos (μῦθος, "parola", "racconto") si fonde con l'azione, cioè con la rappresentazione diretta (δρᾶμα, "dramma", deriva da δρὰω, "agire"), in cui il pubblico vede con i propri occhi i personaggi che compaiono come entità distinte che agiscono autonomamente sulla scena (σκηνή, in origine il tendone dei banchetti), provvisti ciascuno di una propria dimensione psicologica. I più importanti e riconosciuti autori di tragedie furono Eschilo, Sofocle ed Euripide, che affrontarono i temi più sentiti della Grecia del V secolo a.C. Uno dei problemi storici nell'accostarsi alla tragedia greca è il constatare che, malgrado sia noto (e intuibile dalla straordinaria diffusione dei teatri nelle città greche, soprattutto dopo il IV secolo a.C.) che i greci amassero il teatro, in particolare quello tragico, sono pochissimi i testi giunti intatti sino a noi (ad esempio su 79 opere di Eschilo di cui si conosce il titolo ne sono oggi rimaste solo 7). Possiamo immaginare che esistessero molti autori a noi ignoti fuori da Atene, così come diversi autori (ateniesi e non) sono conosciuti solo per il loro nome. Sappiamo che alcuni autori ateniesi (come Eschilo) erano conosciuti, amati e rappresentati anche a Siracusa, ma non sappiamo come procedesse la diffusione delle opere teatrali ateniesi fuori da quella città, né se ad Atene si rappresentassero anche opere di provenienza straniera. La nostra conoscenza del dramma greco va quindi considerata incompleta e soggetta a pericolose strozzature nella trasmissione delle fonti, forse anche di carattere ideologico (alcuni tragici greci erano partigiani della democrazia ateniese e molti politicamente impegnati, anche contro la democrazia, con un conseguente forte rischio di censura dopo la fine di quell'esperienza politica, un fenomeno che potrebbe essersi ripetuto anche in altre realtà).

Record aggiornato il: 2025-12-28T01:47:26.655Z