- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La storia della letteratura italiana ha inizio nel XII secolo, quando nelle diverse regioni della penisola italiana si iniziò a scrivere in italiano con finalità letterarie. Il Ritmo laurenziano è la prima testimonianza di una letteratura in lingua italiana. Gli storici della letteratura individuano l'inizio della tradizione letteraria in lingua italiana nella prima metà del XIII secolo con la scuola siciliana di Federico II di Svevia, Re di Sicilia e Imperatore del Sacro Romano Impero, anche se il primo documento letterario di cui sia noto l'autore è considerato il Cantico delle creature di Francesco d'Assisi. In Sicilia, a partire dal terzo decennio del XIII secolo, sotto il patrocinio di Federico II si era venuto a formare un ambiente di intensa attività culturale. Queste condizioni crearono i presupposti per il primo tentativo organizzato di una produzione poetica in volgare romanzo, il siciliano, che va sotto il nome di "scuola siciliana" (così definita da Dante nel suo “De vulgari Eloquentia”). Tale produzione uscì poi dai confini siciliani per giungere ai comuni toscani e a Bologna e qui i componimenti presero ad essere tradotti e la diffusione del messaggio poetico divenne per molto tempo il dovere di una sempre più nota autorità comunale. Quando la Sicilia passò il testimone ai poeti toscani, coloro che scrivevano d'amore vi associarono, seppure in maniera fresca e nuova, i contenuti filosofici e retorici assimilati nelle prime grandi università, prima di tutto quella di Bologna. I primi poeti italiani provenivano dunque da un alto livello sociale e furono soprattutto notai e dottori in legge che arricchirono il nuovo volgare dell'eleganza del periodare latino che conoscevano molto bene attraverso lo studio di grandi poeti latini come Ovidio, Virgilio, Lucano. Ciò che infatti ci permette di parlare di una letteratura italiana è la lingua, e la consapevolezza nella popolazione italiana di parlare una lingua, che pur nata verso il X secolo si emancipa completamente dalla promiscuità col latino solo nel XIII secolo.

In chimica, il saggio alla fiamma è una semplice tecnica di analisi qualitativa per verificare la presenza di ioni di metalli alcalini, alcalino-terrosi e alcuni metalli di transizione. Si basa sull'emissione di luce a determinate frequenze da parte degli atomi di un campione, eccitati per via termica. Sullo stesso principio si basano i fuochi d'artificio.

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore, noto semplicemente come Fiamma Tricolore, è un partito politico italiano fondato il 3 marzo 1995 da Pino Rauti e da quegli altri esponenti del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale che si sono opposti alla svolta di Fiuggi, preferendone proseguire l'attività tipica.Nonostante alcune precedenti collaborazioni con formazioni legate al centro-destra, assume generalmente posizioni di autonomia. Gioventù della fiamma (ex Gioventù Nazionale) è l'organizzazione che raccoglie al suo interno giovani di età compresa fra i 14 e i 30 anni.

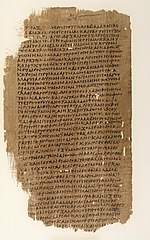

Il Libro di Enoch è un testo apocrifo di origine giudaica la cui redazione definitiva risale al I secolo a.C., pervenuto ad oggi integralmente in una versione in lingua ge'ez (antica lingua dell'Etiopia), donde il nome Enoch etiope. Al patriarca antidiluviano Enoch, secondo la Genesi bisnonno di Noè, la tradizione ebraico-cristiana ha riferito 3 distinti testi, nessuno dei quali accolto negli attuali canoni biblici ebraico o cristiano (fa eccezione 1 Enoch, accolto nella Bibbia della Chiesa Copta): 1 Enoch o Enoch etiope, solitamente indicato come libro di Enoch; 2 Enoch o Enoch slavo o Apocalisse di Enoch o Segreti di Enoch; 3 Enoch o Apocalisse ebraica di Enoch.

I giochi inaugurali dell'anfiteatro Flavio si tennero nell'80, per volere dell'imperatore romano Tito, al fine di celebrare il completamento del Colosseo, ai tempi noto come Anfiteatro Flavio (latino: Amphitheatrum Flavium). Vespasiano ne incominciò la costruzione attorno al 70, ma i lavori vennero completati da suo figlio Tito poco dopo la sua morte avvenuta nel 79. Sono rimaste poche prove documentate della natura di questi giochi. Sembra che abbiano seguito lo schema dei Ludi Romani: spettacoli con animali al mattino, seguiti dalle esecuzioni dei criminali verso mezzogiorno, e al pomeriggio combattimenti di gladiatori e la riproposizione di famose battaglie. I giochi con gli animali, provenienti da tutto l'impero romano, comprendevano strane cacce e lotte tra specie diverse. Gli animali giocavano anche un ruolo importante in alcune esecuzioni che fungevano da rievocazione di miti ed eventi storici. Anche le battaglie navali facevano parte degli spettacoli, ma il fatto che venissero tenute nell'anfiteatro piuttosto che su un lago fatto costruire da Augusto è ancora oggetto di dibattito tra gli storici.

Fiamma Satta (Roma, 26 agosto 1958) è una giornalista, conduttrice radiofonica, blogger, storica e scrittrice italiana.

La fiamma è l'insieme dei prodotti gassosi della combustione di sostanze quali carbonio e idrogeno, aventi temperatura tale da emettere onde elettromagnetiche nel campo della luce visibile, e dunque essere fonte di luce. I prodotti di combustione, molti caldi, si muovono verso l'alto a partire dal materiale combustibile, raffreddandosi progressivamente. Il colore della fiamma vicino il materiale combustibile è blu, essendo i gas molto caldi, e vira verso il rosso e giallo man mano che i gas si allontanano dalla sorgente, in quanto diminuendo la temperatura diminuisce la frequenza delle radiazioni emesse. Quando i gas sono sufficientemente lontani dalla sorgente combustibile, essi hanno una temperatura più bassa tale da non emettere più radiazioni nel campo del visibile, dunque quello che appare alla vista è il cosiddetto fumo. Il movimento guizzante delle fiamme, quindi, è quello dei gas combusti, molto caldi, che sfuggono verso l'alto nell'atmosfera circostante, molto più fredda. Alcuni materiali bruciano senza mostrare fiamme visibili: in questo caso la lunghezza d'onda dei fotoni emessi dai gas non è nel campo del visibile ma nell'infrarosso o (più raramente) nell'ultravioletto. Il colore della fiamma è un ottimo indicatore della composizione chimica di una sostanza: sottoposta a spettroscopia, la luce della fiamma rivela una serie di righe spettrali caratteristiche delle molecole e degli elementi contenuti nel gas. Questo fenomeno è stato ampiamente studiato ed è da tempo parte delle procedure standard di analisi chimica qualitativa.