- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Roberti, Giovanni, sec. 19.-20.

Edizione: Seconda edizione riveduta

Pubblicazione: Livorno : R. Giusti, 1911

Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT

Il ferro è l'elemento chimico di numero atomico 26. Il suo simbolo Fe è un'abbreviazione della parola ferrum, il nome latino del metallo. Questo elemento si trova quasi sempre legato ad altri quali: carbonio, silicio, manganese, cromo, nichel, ecc. Con il carbonio il ferro forma le sue due leghe più conosciute: l'acciaio e la ghisa. La parola "ferro" è scorrettamente usata nel linguaggio comune per indicare anche le "leghe di ferro" a bassa resistenza, gli acciai dolci. A livello industriale si riesce ad ottenere ferro con una purezza che si avvicina al 100%. Questo prodotto viene poi utilizzato per essere legato ad altri elementi chimici per ottenere leghe dalle più diverse caratteristiche. Estremamente importante nella tecnologia per le sue caratteristiche meccaniche e la sua lavorabilità, in passato fu tanto importante da dare il nome ad un intero periodo storico: l'età del ferro.

Lo stagno è un elemento chimico nella tavola periodica che ha simbolo Sn e numero atomico 50. Questo metallo di post-transizione argenteo e malleabile, che non si ossida facilmente all'aria e resiste alla corrosione, si usa in molte leghe e per ricoprire altri metalli più vulnerabili alla corrosione. Lo stagno si ottiene soprattutto dalla cassiterite, un minerale in cui è presente sotto forma di ossido, e dalla stannite.

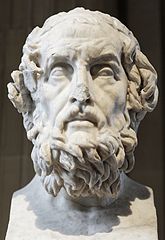

La lingua omerica è la varietà di greco utilizzata nei poemi omerici. Si tratta di una lingua dai caratteri compositi, che riflette la molteplicità degli apporti linguistici confluiti nell'Iliade e nell'Odissea. Alcune caratteristiche rispetto agli altri dialetti greci antichi: utilizzo molto frequente dell'articolo come pronome; genitivo singolare della II declinazione in –οιο (affiancato da una forma più recente in –oo e da una contratta in –oυ) = deriva da οσjο; infinito attivo –μεν/-μεναι = suffisso che appartiene ai verbi atematici. In Omero è attivo; -εσσι dativo plurale per tutte le declinazioni. È una desinenza artificiale presa dai neutri in sibilante: γενος --> γενεσι = γενεσσι. Questo fenomeno prende il nome di geminazione; assenza di aumento: in Omero l'aggiunta dell'aumento all'indicativo imperfetto, all'indicativo aoristo e all'indicativo piuccheperfetto è facoltativa, in quanto la lingua di Omero è in uno stadio più antico, vicino all'indoeuropeo; le contrazioni quasi assenti.Inoltre è una lingua stratificata: si possono riconoscere parole del greco arcaico e del greco antico. Un fenomeno a parte è rappresentato dagli atticismi che, secondo alcuni, dimostrano il passaggio del testo omerico attraverso Atene.

Omero (in greco antico: Ὅμηρος, Hómēros, pronuncia: [hómɛːros]) è il nome con cui è identificato storicamente il poeta greco autore dell'Iliade e dell'Odissea, i due massimi poemi epici della letteratura greca. Nell'antichità gli furono attribuite anche altre opere, tra cui il poemetto giocoso Batracomiomachia, i cosiddetti Inni omerici, il poemetto Margite e diversi poemi del Ciclo epico.L'effettiva paternità della sua opera fu già posta in dubbio nei tempi antichi (dal III sec. a.C., presso la scuola filologica di Alessandria d'Egitto). In epoca moderna, a partire dalla seconda metà del Seicento, si iniziò a mettere in discussione l'esistenza stessa del poeta, inaugurando la cosiddetta questione omerica.

Alcune catalogazioni sono state accorpate perché sembrano descrivere la stessa edizione. Per visualizzare i dettagli di ciascuna, clicca sul numero di record

Record aggiornato il: 2025-11-09T02:09:02.827Z