- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

L'educazione (dal verbo latino educĕre (cioè «trarre fuori, "tirar fuori" o "tirar fuori ciò che sta dentro"), derivante dall'unione di ē- (“da, fuori da”) e dūcĕre ("condurre")., secondo altri deriverebbe dal verbo latino educare ("trarre fuori, allevare").) è l'attività, influenzata nei diversi periodi storici dalle varie culture, volta allo sviluppo e alla formazione di conoscenze e facoltà mentali, sociali e comportamentali in un individuo.Il termine è spesso ritenuto complementare a insegnamento o istruzione anche se quest'ultima tende a indicare metodologie più spiccatamente "trasmissive" dei saperi. Tuttavia, sebbene le strategie istruzionali possano essere parte di un percorso educativo, il significato di educazione è più ampio e mira a estrapolare e potenziare anche qualità e competenze inespresse. Se dal punto di vista etimologico il significato della parola appare chiaro, nella lingua italiana il suo utilizzo, rispetto a termini come istruzione o formazione, è talvolta equivoco anche in testi normativi e pedagogici.In italiano il termine educato è anche sinonimo di un individuo che segua una condotta sociale corretta rispetto a norme non necessariamente codificate (benché di generale condivisione), le cosiddette "buone maniere" quali la "gentilezza", l'"urbanità", ecc. Un altro motivo di confusione è anche dovuto al diverso uso che si fa del termine educazione in altre lingue (ad es. nella lingua inglese con "education" si tende spesso a indicare "istruzione"). La stretta connessione che c'è tra il sapere acquisito da un individuo e il suo comportamento rendono le due parole apparentemente sinonime in vari contesti. Esistono tre tipi di educazione: la formale, la non formale e l'informale. La prima disciplina che studiò sistematicamente i problemi dell'educazione fu la pedagogia, che si concentrò sull'educazione infantile. In tempi moderni nacquero poi le scienze dell'educazione e della formazione, che trattarono anche l'educazione continua in età adulta, rendendo questa accezione di "formazione" un sinonimo di educazione.

L'educazione sessuale è un termine generale che comprende vari temi e varie discipline connessi all'educazione, in modo particolare il rapporto tra i ragazzi ed i coetanei (e anche con gli adulti) in periodo di maturazione sessuale, l'anatomia e la fisiologia dell'apparato genitale, i cambiamenti che avvengono durante la pubertà, la psicologia, le problematiche di tipo morale, la conoscenza delle abitudini legate all'ambiente di provenienza dei ragazzi oggetto di educazione, le curiosità dei ragazzi stessi (che abbracciano tutti gli aspetti del comportamento sessuale umano). I tipici canali dell'educazione sessuale e della trasmissione delle prime informazioni sono primariamente i genitori (in particolare, per quanto riguarda le bambine, si tratta solitamente della madre), poi vengono gli insegnanti, (che seguono primariamente le indicazioni del MIUR, poi delle Regioni o Provincie, con le loro direttive specifiche, sino ad arrivare alle decisioni dei singoli Istituti Scolastici, nella loro autonomia didattica). Altri canali sono gli educatori a vario livello (educatori religiosi, capi scout, responsabili o allenatori di società sportive e così via). Poi non è possibile dimenticare gli organi di informazione, prima tra tutti, nella disponibilità dei ragazzi, la rete, intesa come accesso ad internet ed a tutto quanto vi è contenuto.

L'educazione civica è lo studio delle forme di governo di una cittadinanza, con particolare attenzione al ruolo dei cittadini, alla gestione e al modo di operare dello Stato. All'interno di una determinata politica o tradizione etica, l'educazione civica consiste nell'educazione dei cittadini. La storia dell'educazione civica risale alle prime teorie formulate in proposito da Platone nell'antica Grecia e da Confucio in Cina. Costoro, in generale, hanno contribuito l'uno in Occidente, l'altro in Oriente, a elaborare i concetti di diritto e di giustizia da attuare nella vita pubblica. In Italia, fu Aldo Moro il primo a introdurre nel 1958 (D.P.R. n. 585 del 13 giugno 1958) l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole medie e superiori: due ore al mese obbligatorie, affidate al professore di storia, senza valutazione. La Legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" (GU n.195 del 21-8-2019) introduce la disciplina in tutti gli ordini di scuola a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della Legge. Visto che tale data era il 5 settembre 2019, l'insegnamento è divenuto obbligatorio a partire dall'anno scolastico 2020-2021. Con D.M. 35 del 22 giugno 2020, recante "Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92" sono pubblicate tre allegati: Allegato A: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; Allegato B: Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione vigenti; Allegato C: Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 226/2005.

L'educazione fisica è una branca dell'insegnamento che si occupa di migliorare attraverso l'attività motoria e quella sportiva lo sviluppo psicofisico e la salute individuale e quella sociale. Essa è intesa come quella disciplina che considera il movimento non solo dal punto di vista dell'efficacia e della qualità della prestazione, ma anche dallo sviluppo della personalità più ampia, quindi sviluppo di un'adeguata corporeità e motricità, acquisendo competenze alla base di una crescita fisica, affettiva, sociale e cognitiva. Nella concezione greca, il suo fine ultimo e metapedagogico è la kalokagathia, ovvero la perfezione dello spirito congiunta a quella del corpo.

Educazione siberiana è un film del 2013 diretto da Gabriele Salvatores, tratto dall'omonimo romanzo di Nicolai Lilin.

Mario Luzi (Sesto Fiorentino, 20 ottobre 1914 – Firenze, 28 febbraio 2005) è stato un poeta, drammaturgo, critico letterario, traduttore, critico cinematografico e accademico italiano. In occasione del suo novantesimo compleanno fu nominato senatore a vita della Repubblica Italiana.

Antonio Labriola (Cassino, 2 luglio 1843 – Roma, 2 febbraio 1904) è stato un filosofo italiano, con particolari interessi nel campo del marxismo.

L'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) era un istituto universitario italiano parificato che a partire dal secondo dopoguerra ha formato gli insegnanti di Educazione fisica tramite corsi triennali che rilasciavano un diploma post-secondario. A partire dal 1998, dopo la riforma che ha reso obbligatoria la laurea per insegnare nelle scuole, ne hanno assunto le funzioni i corsi di laurea in scienze motorie.

La FRATRES (Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia) è un'associazione di volontari di ispirazione cristiana impegnata nel campo della donazione del sangue, facente parte del CIVIS (Coordinamento Interassociativo Volontariati Italiani del Sangue). Deriva dalla "Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia", che riunisce circa 700 confraternite italiane. La Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia trae la propria origine dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia ed è stata fondata a Lucca il 19 giugno 1971. La Consociazione è stata eretta Ente Morale con decreto del Ministero della Salute dell'11 ottobre 1994. Si avvale di volontari, impegnati nell'informazione circa l'importanza della donazione e il superamento di quelle piccole paure e resistenze che possono essere state provocate da blocchi psicologici davanti all'ago. La sua azione si esercita specialmente nel mondo giovanile e studentesco, per la diffusione dell'educazione sanitaria e per la formazione della cultura del dono. Contribuisce inoltre ad uno sviluppo della ricerca e della utilizzazione del sangue e dei suoi derivati. Oggi l'associazione annovera al suo interno circa 650 gruppi di donatori, contribuendo al fabbisogno con oltre 147.000 donazioni annue. La presenza sul territorio italiano è particolarmente capillare in Toscana (soprattutto in provincia di Lucca) e in Puglia (provincie di Bari e di Lecce).

Antonio Gramsci, nome completo, così come registrato nell'atto di battesimo, Antonio Sebastiano Francesco Gramsci (Ales, 22 gennaio 1891 – Roma, 27 aprile 1937), è stato un politico, filosofo, politologo, giornalista, linguista e critico letterario italiano. Nel 1921 fu tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, divenendone esponente di primo piano e segretario dal 1924 al 1927, ma nel 1926 venne ristretto dal regime fascista nel carcere di Turi. Nel 1934, in seguito al grave deterioramento delle sue condizioni di salute, ottenne la libertà condizionata e fu ricoverato in clinica, dove trascorse gli ultimi anni di vita. Considerato uno dei più importanti pensatori del XX secolo e tra i massimi esponenti del marxismo occidentale, nei suoi scritti, tra i più originali della tradizione filosofica marxista, Gramsci analizzò la struttura culturale e politica della società. Elaborò in particolare il concetto di egemonia, secondo il quale le classi dominanti impongono i propri valori politici, intellettuali e morali a tutta la società, con l'obiettivo di saldare e gestire il potere intorno a un senso comune condiviso da tutte le classi sociali, comprese quelle subalterne.

Grosseto (AFI: /ɡrosˈseto/, ) è un comune italiano di 81 641 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Toscana. Per superficie territoriale, risulta il più vasto comune della regione. A livello demografico, la città contava appena 4 724 abitanti subito dopo l'Unità d'Italia, iniziando da allora una crescita esponenziale che ha portato al superamento della soglia delle 70 000 unità nel 1991.Dal punto di vista urbanistico, la città è uno dei pochi capoluoghi il cui centro storico è rimasto completamente circondato da una cerchia muraria, nell'insieme integra, che ha mantenuto pressoché immutato il proprio aspetto nel corso dei secoli.

Jerome Seymour Bruner (New York, 1º ottobre 1915 – New York, 5 giugno 2016) è stato uno psicologo statunitense che ha contribuito allo sviluppo della psicologia cognitiva e della psicologia culturale nel campo della psicologia dell'educazione.

La scuola secondaria di primo grado, comunemente detta scuola media o, più raramente, scuola media inferiore, nell'ordinamento scolastico italiano, rappresenta il secondo livello del primo ciclo di studio dell'istruzione obbligatoria. Dura tre anni, dagli 11 ai 14 anni. Segue la scuola primaria, comunemente detta scuola elementare, e precede la scuola secondaria di secondo grado, comunemente detta scuola superiore o, più raramente, scuola media superiore. Per poter accedere alla scuola secondaria di secondo grado è dunque necessario completare la scuola primaria e secondaria di primo grado, e inoltre occorre superare l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Leopoldo II d'Asburgo-Lorena (Vienna, 5 maggio 1747 – Vienna, 1º marzo 1792) è stato Granduca di Toscana con il nome di Pietro Leopoldo I di Toscana dal 1765 al 1790 e imperatore del Sacro Romano Impero e re d'Ungheria e Boemia dal 1790 al 1792. Figlio dell'imperatore Francesco I e di sua moglie Maria Teresa d'Austria, fu fratello della celebre Maria Antonietta, regina di Francia, e di Maria Carolina, regina di Napoli. Leopoldo, succeduto al fratello Giuseppe II, fu un moderato proponente dell'assolutismo illuminato e propugnatore del Codice leopoldino, legge che portò il Granducato di Toscana ad essere il primo Stato nella storia ad abolire formalmente la pena di morte.

Alberto Manzi (Roma, 3 novembre 1924 – Pitigliano, 4 dicembre 1997) è stato un docente, pedagogista, personaggio televisivo e scrittore italiano, noto principalmente per aver condotto la fortunata trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi, messa in onda fra il 1960 e il 1968, il cui successo fu tale che, successivamente, venne riprodotta all'estero in ben 72 Paesi, e riuscì a far prendere a quasi un milione e mezzo di italiani la licenza elementare.

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (Kraljevic, 27 febbraio 1861 – Dornach, 30 marzo 1925) è stato un esoterista e teosofo austriaco. È stato il fondatore dell'antroposofia, dottrina di derivazione teosofica che concepisce la realtà universale come una manifestazione spirituale in continua evoluzione, che può essere osservata e compresa mediante l'"osservazione animica" (una sorta di chiaroveggenza), e studiata, nella sua unità col mondo fisico, mediante la cosiddetta "scienza dello spirito" o antroposofia, che egli riteneva essere un vero e proprio approccio scientifico alla conoscenza della verità. Steiner ha espresso opinioni in vari campi, quali filosofia, sociologia, antropologia, economia e musicologia basandosi sulla sua "scienza dello spirito". Oggi è noto prevalentemente per la pedagogia Waldorf, per una medicina alternativa (la medicina antroposofica), e per l'agricoltura biodinamica.Steiner affermava di non rinnegare il metodo scientifico, che però riteneva infecondo perché materialista e di proporne una versione "più completa" (includente il mondo spirituale). Le sue teorie, tuttavia, muovendosi dichiaratamente al di là della scienza, sono considerate pseudoscientifiche.

Apprendimento personalizzato è una tecnica pedagogica che mira ad adattare gli ambienti, i percorsi e gli approcci didattici ai bisogni, alle potenzialità e alle aspettative dei singoli individui che apprendono. Le tecnologie contribuiscono al processo di personalizzazione offrendo soluzioni che consentono di gestire in modo flessibile percorsi, ambienti e strumenti.

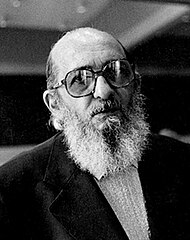

Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 settembre 1921 – São Paulo, 2 maggio 1997) è stato un pedagogista brasiliano e un importante teorico dell'educazione.

Per "educazione permanente" si intende l'attività di perfezionamento e di studio svolta in modo costante da un singolo individuo o da un'organizzazione nel suo insieme per aggiornare e sviluppare le conoscenze e le tecniche professionali.

La pedagogia è la disciplina umanistica che studia l'educazione e la formazione dell'essere umano nella sua interezza ovvero lungo il suo intero ciclo di vita. Si occupa dei diversi approcci educativi che coinvolgono l'uomo e la donna nei diversi momenti e situazioni dello sviluppo: non solo quindi l'età infantile ma tipicamente anche l'adolescenza, l'età adulta, la vecchiaia (o terza età), la condizione di disabilità ed i Bisogni Educativi Speciali. Insieme alle altre Scienze Umane si rivolge dunque ai contesti formali, non-formali e informali, nei quali si ambienta il processo di formazione della persona.

L'Italia (/iˈtalja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare e conta una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. La capitale è Roma. La parte continentale, delimitata dall'arco alpino, confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 302072,84 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino sono enclavi della Repubblica mentre Campione d'Italia è l'unica exclave italiana. Con l'ascesa di Roma, che fu capitale della Repubblica romana e poi dell'Impero romano, si ebbe il primo processo di unificazione della penisola, destinata a rimanere per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni germaniche, come gli Ostrogoti, i Longobardi e i Normanni, perdendo la propria unità politica. Nel XV secolo, con la diffusione del Rinascimento, ridivenne il centro culturale del mondo occidentale, ma dopo le guerre d'Italia del XVI secolo ricadde sotto l'egemonia delle potenze straniere, quali Francia, Spagna e Austria. Durante il Risorgimento gli italiani combatterono per l'indipendenza nazionale e per l'Unità d'Italia, finché nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia, che completò la riunificazione con la presa di Roma del 20 settembre 1870 e la vittoria nella prima guerra mondiale. Dal 1882 al 1960 l'Italia ha posseduto un impero coloniale. Nel 1946, dopo il ventennio fascista, la sconfitta nella seconda guerra mondiale e la guerra civile, a seguito di un referendum istituzionale lo Stato italiano divenne una repubblica. Nel 2020 l'Italia, ottava potenza economica mondiale e terza nell'Unione europea, è un paese con un alto standard di vita: l'indice di sviluppo umano è molto alto, 0.883, e la speranza di vita è di 83,4 anni. È membro fondatore dell'Unione europea, della NATO, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE; aderisce all'ONU e al trattato di Schengen. È inoltre membro del G7 e del G20, partecipa al progetto di condivisione nucleare della NATO, è una grande potenza regionale europea, in grado di esercitare influenza politica anche su scelte e decisioni di ordine extra-europeo e globale, e si colloca in nona posizione nel mondo per spesa militare. In virtù della sua storia ultramillenaria, l'Italia vanta insieme alla Cina il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Cristina di Lorena (in francese: Christine de Lorraine; Bar-le-Duc, 16 agosto 1565 – Firenze, 20 dicembre 1636), figlia del duca Carlo III di Lorena e di Claudia di Francia, fu moglie del granduca Ferdinando I de' Medici e, in quanto tale, granduchessa consorte di Toscana. Dopo la morte prematura di suo figlio Cosimo II de' Medici, Cristina fu co-reggente del Granducato di Toscana, insieme alla nuora Maria Maddalena d'Austria, durante gli anni della minor età di suo nipote Ferdinando II de' Medici, dal 1621 fino al 1628.

La storia dell'istruzione in Italia si riferisce all'evoluzione dell'istruzione scolastica in Italia a partire dal periodo medioevale fino ai giorni nostri.

Il termine Pedagogia Sperimentale è usato fin dagli inizi del Novecento per indicare la ricerca scientifica e la ricerca sperimentale nel campo dei fenomeni educativi. Basta fare riferimento a Maria Montessori per collocare nel tempo questa disciplina. All'origine, questi studi furono influenzati dall'atmosfera positivista, nella quale lo studio della psicologia era passato da un settore della filosofia (scienza dell'anima) ad un settore della fisiologia e della neurologia. Attilio Monasta, nel volume La Ricerca in Scienze della Formazione sostiene che all'origine della Pedagogia Sperimentale, come di molte prassi educative nella scuola, sia esistito un vizio fondamentale. In occasione della seconda rivoluzione industriale (la creazione e diffusioni di grandi fabbriche sul modello tayloristico) e della prima guerra mondiale, la Psicologia Sperimentale mise a punto sistemi di verifica delle attitudini e delle caratteristiche di milioni di esseri umani (i test "oggettivi", i test "psicoattitudinali"), per collocare, rapidamente, "l'uomo giusto al posto giusto". La ricerca scientifica sulle caratteristiche dei soggetti fu alla base anche della Pedagogia Sperimentale. Con la differenza che le finalità della formazione e, soprattutto dell'istruzione nella scuola di base, non sono quelle di selezionare i soggetti, per porre la persona giusta al posto giusto, bensì quelle di "trasformare", far crescere le persone, fare imparare competenze e comportamenti che la persona, magari, all'inizio non possiede. Oggi, con lo sviluppo enorme dei fenomeni educativi è necessario estendere e fondare una vera scienza della formazione su basi molto più corrette, condividendo termini, definizioni e metodologie e identificando le caratteristiche e le finalità dei vari processi formativi e le potenzialità dei soggetti che vi sono implicati. Verso la ricerca scientifica in campo educativo esistono ancora diffidenze da parte di chi sostiene che non si possa fare ricerca scientifica su fenomeni così complessi. All'inizio del XX secolo, nello scontro fra filosofia idealista e filosofia positivista, in Italia, la Pedagogia Sperimentale fu duramente attaccata ed emarginata, al punto che nel 1916 se ne vietò l'insegnamento dalle cattedre universitarie. L'impostazione idealista data da Croce e Gentile alla cultura italiana pesa ancora sull'insieme delle concezioni più diffuse in Italia, sulla scuola e la formazione.

Raffaello Lambruschini (Genova, 14 agosto 1788 – Firenze, 8 marzo 1873) è stato un politico, agronomo e pedagogista italiano.

Le scienze dell'educazione e della formazione sono l'insieme di discipline che studiano sistematicamente l'educazione e la formazione dell'uomo. Si tratta quindi di una disciplina trasversale, che trae principalmente le proprie basi dalla pedagogia, dalla psicologia, dalla filosofia e dalla sociologia.

Il movimento dell'Educazione Nuova si diffuse agli inizi del Novecento fino al secondo dopoguerra in Europa, Stati Uniti, India e America del Sud. Alcune scuole appartenenti a questa corrente sono ancora presenti ma hanno perso l'importanza sperimentale che avevano nel primo periodo. Possiamo dividere le esperienze di Educazione in 4 tipologie di istituti: Collegi riformati Scuole Sperimentali vere e proprie (John Dewey, Decroly) Scuole con materiale strutturato (Montessori) Scuole legate al carisma del fondatore (Agazzi).L'Educazione Nuova ha come retroterra teorico l'attivismo pedagogico e due istituti di ricerca fondamentali: l'Università di Chicago, sotto la direzione di John Dewey e relativa scuola sperimentale l'Istituto Rousseau di Ginevra diretto da Édouard Claparède.

La pedagogia Waldorf o steineriana è un approccio educativo sviluppato a partire dal 1919 su indicazioni di Rudolf Steiner (1861-1925). Pur incorporando elementi comuni ad altri approcci pedagogici, i suoi elementi specifici e identitari sono ritenuti pseudoscientificiLe scuole con pedagogia steineriana sono oggi diffuse in tutto il mondo e coprono l'arco educativo che va dal pre-asilo fino a diciotto anni. Oltre alle scuole esistono anche istituti di pedagogia curativa. Secondo un rapporto ufficiale del 2019 sono presenti a livello mondiale 1182 scuole Waldorf delle quali 804 in Europa e 33 in Italia. Le scuole Waldorf basano il loro approccio educativo sull'antroposofia, una disciplina esoterica sviluppata da Steiner, per indagare e riconciliare quelli che ritiene i nessi sussistenti fra mondo fisico e mondo spirituale. Per questo sono state oggetto di svariate critiche; fra queste l'accusa di essere scuole confessionali, accusa che queste scuole rifiutano, poiché insegnerebbero la conoscenza delle varie religioni e tradizioni dell'uomo.

Il Granducato di Toscana fu un antico Stato italiano esistito per duecentonovanta anni, tra il 1569 e il 1859, costituito con bolla emessa da papa Pio V il 27 agosto 1569, dopo la conquista della repubblica di Siena da parte della dinastia dei Medici, reggitori della Repubblica di Firenze, nella fase conclusiva delle guerre d'Italia del XVI secolo. Fino alla seconda metà del XVIII secolo fu uno stato confederale costituito dal Ducato di Firenze (detto "Stato vecchio") e dallo Stato Nuovo di Siena, in unione personale nel granduca. Il titolo traeva origine da quello del Ducato di Tuscia, poi Marca di Tuscia e quindi Margraviato di Toscana, titolo giuridico di governo del territorio di natura feudale in epoca longobarda, franca e post-carolingia. Dopo l'estinzione della dinastia medicea, nel 1737 subentrò la dinastia degli Asburgo-Lorena, che resse le sorti del granducato sino all'unità d'Italia, pur con l'interruzione dell'epoca napoleonica. Tra il 1801 ed il 1807, infatti, Napoleone Bonaparte occupò la Toscana e l'assegnò alla casata dei Borbone-Parma col nome di regno d'Etruria. Col crollo dell'impero napoleonico nel 1814, venne restaurato il granducato. Nel 1859 la Toscana venne occupata dalle truppe del regno di Sardegna e divennero note col nome di Province dell'Italia Centrale. La Toscana venne formalmente annessa al regno sardo nel 1860, come parte del processo di unificazione nazionale, con un referendum popolare che sfiorò il 95% dei si.

Dina Bertoni Jovine (Falvaterra, 1º giugno 1898 – Roma, 19 marzo 1970) direttrice didattica, scrittrice, giornalista, pedagogista oltre che docente universitaria italiana.

Emilio o dell'educazione (titolo originale Émile ou De l'éducation) è un noto e diffuso romanzo pedagogico scritto dal filosofo Jean-Jacques Rousseau e pubblicato nel 1762.

La scuola primaria o scuola elementare è la scuola in cui gli alunni, di età compresa fra i 5 e gli 11 anni circa, ricevono l'educazione primaria o elementare.

La psicologia dell'educazione, nata agli inizi del XX secolo, è una branca della psicologia che studia sia i processi di apprendimento, che coinvolgono l'individuo e il suo sviluppo, sia i processi di insegnamento nelle scuole, ovvero le istituzioni educative nelle quali si trasmettono conoscenze socialmente rilevanti, comportamenti, abitudini, valori e norme, attraverso strumenti e metodologie di valutazione, didattica, formazione delle classi, ecc. Si occupa di individuare quei fattori legati all'ambiente di apprendimento che rendono più o meno facile l'apprendimento, la motivazione, il benessere dell'individuo o del gruppo impegnato nel processo educativo e dei quali le istituzioni educative devono tener conto nella stesura del progetto educativo.

Sir Winston Leonard Spencer Churchill (Woodstock, 30 novembre 1874 – Londra, 24 gennaio 1965) è stato un politico, storico, giornalista e militare britannico. È stato Primo ministro del Regno Unito dal 1940 al 1945 e nuovamente dal 1951 al 1955. È stato inoltre membro del Parlamento dal 1900 al 1922 e dal 1924 al 1964, rappresentando nel corso della sua carriera cinque diversi collegi. Come Primo ministro, è noto per aver guidato il Regno Unito alla vittoria nella seconda guerra mondiale; fu anche leader del Partito Conservatore per quindici anni, dal 1940 al 1955. Churchill nacque in una famiglia aristocratica, figlio di Lord Randolph Churchill, importante statista conservatore; arruolatosi nell'esercito britannico, combatté in India, nella guerra mahdista in Sudan e nella seconda guerra boera, ottenendo fama per le sue corrispondenze giornalistiche e per i libri di memorie sulle campagne a cui aveva preso parte. Entrato in politica agli inizi del XX secolo, ricoprì incarichi ministeriali nel governo liberale presieduto da Herbert Henry Asquith e, insieme con il cancelliere dello Scacchiere David Lloyd George, svolse un'intensa attività riformatrice in campo sociale. Nominato primo lord dell'ammiragliato, dopo lo scoppio della prima guerra mondiale dovette abbandonare il governo in seguito all'esito fallimentare della campagna di Gallipoli, della quale era stato uno dei promotori; nel 1916, caduto Asquith, Churchill tornò a importanti incarichi di governo nel nuovo gabinetto di David Lloyd George. Dopo la guerra ottenne la carica di cancelliere dello Scacchiere del nuovo governo presieduto da Stanley Baldwin (1924-1929) e si fece promotore di una politica deflazionistica, restaurando la parità aurea della sterlina ai livelli pre-bellici. Escluso da incarichi governativi durante gli anni '30 del Novecento, Churchill divenne una delle voci più critiche riguardo alla Germania nazista, guidando la campagna per il riarmo. Allo scoppio della seconda guerra mondiale divenne nuovamente primo lord dell'ammiragliato, ma in seguito alle dimissioni di Neville Chamberlain nel maggio 1940 venne nominato Primo ministro. I suoi discorsi e trasmissioni radiofoniche furono decisivi nel sostenere la resistenza del Regno Unito, specialmente nel difficile biennio 1940-1941 quando il Commonwealth e l'Impero britannico si trovarono a fronteggiare da soli la minaccia nazista. Churchill guidò poi il Regno Unito durante l'intero conflitto e nei mesi successivi alla resa tedesca. In seguito alla sconfitta dei conservatori nelle elezioni del 1945, Churchill divenne leader dell'opposizione mantenendo comunque un grande prestigio internazionale; nel 1946 pronunciò a Fulton il famoso discorso sulla "cortina di ferro", che convenzionalmente segna l'avvio della guerra fredda. Rieletto Primo ministro nel 1951, il suo secondo mandato fu dominato da problemi di politica estera come l'insurrezione comunista in Malaysia, la rivolta dei Mau-Mau in Kenya, la guerra di Corea e il colpo di Stato iraniano del 1953. Churchill si dimise dalla carica nel 1955, rimanendo comunque parlamentare fino al 1964. Alla sua morte la regina Elisabetta gli concesse gli onori del funerale di stato, al quale parteciparono un gran numero di statisti. Per l'attività di storico e scrittore portata avanti durante tutta la vita ricevette anche il premio Nobel per la letteratura nel 1953. Protagonista di primo piano delle vicende politiche britanniche e internazionali per oltre cinquant'anni, Churchill è tra le figure politiche più significative del XX secolo. La sua memoria rimane oggetto di elogi e critiche e il dibattito intorno alla sua complessa eredità resta acceso.

Roberto Mazzetti (Loiano, 6 novembre 1908 – Salerno, 15 agosto 1981) è stato un pedagogista italiano.

Il mio credo pedagogico. Antologia di scritti sull'educazione è una raccolta di saggi di pedagogia del 1897 del filosofo e pedagogista statunitense John Dewey. Famosa è l’edizione italiana a cura dello scrittore Lamberto Borghi, pubblicata da La Nuova Italia Editrice di Firenze nel 1954. L’opera si inserisce a pieno titolo nel quadro della filosofia pragmatista di John Dewey, e si presenta come un atto di fede in cui vengono espressi i principi dell’educazione progressiva, sperimentata dal 1896 nella scuola-laboratorio che Dewey aveva fondato presso l’Università di Chicago.

L'educazione musicale in Italia comprende interventi previsti nei servizi educativi della prima infanzia (asili nido), negli ordinamenti didattici delle scuole dell'infanzia, dell'istruzione primaria e secondaria e del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e, per alcuni aspetti, dell'Università. Comprende inoltre le attività formative praticate in ambito extrascolastico da enti e associazioni musicali. Gli aspetti epistemologici, metodologici e didattici relativi all'insegnamento/apprendimento della musica sono affrontati da discipline specifiche quali la Pedagogia musicale, la Psicologia della musica, la Didattica della musica, l'Antropologia musicale.

La psicologia è la scienza che studia gli stati mentali e i suoi processi emotivi, cognitivi, sociali e comportamentali nelle loro componenti consce e inconsce, mediante l'uso del metodo scientifico e/o appoggiandosi ad una prospettiva soggettiva intrapersonale; si occupa anche dello studio e del trattamento delle funzioni psichiche sia in condizioni di benessere che di sofferenza o disagio mentale, dovute a dinamiche soggettive (intrapsichiche), ambientali e/o relazionali (interpsichiche).

L'andragogia è una teoria dell'apprendimento ed educazione degli adulti nata nel 1980. Il termine è stato coniato in analogia a quello di pedagogia, che deriva dal greco παῖς pais, bambino, e ἄγω ago, condurre. Si tratta di un modello incentrato sui bisogni e gli interessi di apprendimento degli adulti (i quali in generale sono diversi da quelli dei bambini), che ha trovato in Malcolm Knowles il suo massimo esponente.

Il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è un parco nazionale istituito nel 1993, situato nell'Appennino tosco-romagnolo, lungo il confine delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, a cavallo tra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Dal 23 settembre 1985 la R.N.I. di Sasso Fratino è insignita del Diploma delle Aree protette del Consiglio d'Europa (Risoluzione (85) 12 del 23.9.85), mentre il 7 luglio 2017, a Cracovia, la Commissione UNESCO ha inserito la Riserva naturale integrale di Sasso Fratino e le faggete vetuste ricomprese nel perimetro del parco, nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità all'interno del sito seriale Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe.

L'educazione ambientale è il proposito organizzato di insegnare la struttura e l'organizzazione dell'ambiente naturale e, in particolare, educare gli esseri umani a gestire i propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi allo scopo di vivere in modo sostenibile, senza cioè alterare del tutto gli equilibri naturali, mirando al «soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie.»L'espressione "educazione ambientale" in particolare è spesso usata per intendere l'auspicato insegnamento di questo tema all'interno del sistema scolastico, dalla scuola primaria alla post-secondaria italiana; è anche adoperata in maniera più estensiva per indicare tutti gli sforzi per ammaestrare il pubblico servendosi di materiale stampato, siti web, campagne nei mass media ecc. L'espressione environmental education fu usata per la prima volta nel 1969 da William P. Stapp (1930-2001) della School of Natural Resources and Environment (SNRE) della Università del Michigan.

Massimo Mallegni (Pietrasanta, 28 novembre 1968) è un politico italiano.

Dalle sue origini nella tradizione omerica e aristocratica, l'educazione nell'antica Grecia è stata di gran lunga "democratizzata" nel V secolo a.C., influenzata dai sofisti, Platone e Isocrate. Nel periodo ellenistico, l'educazione in un ginnasio era considerata un inestricabile essenziale per la partecipazione alla cultura greca. C'erano due forme di istruzione nell'antica Grecia: formale e informale. L'educazione formale veniva raggiunta attraverso la frequentazione di una scuola pubblica o attraverso un tutore a pagamento. L'educazione informale veniva fornita da un insegnante non pagato, e si verificava in un contesto non pubblico. L'istruzione era una componente essenziale dell'identità di una persona, e il tipo di educazione che una persona aveva ricevuto era basato fortemente sulla propria classe sociale, sulla cultura della propria polis, e sul parere su ciò che la propria cultura avrebbe dovuto comprendere. L'educazione formale era soprattutto per gli uomini, era, in generale, non offerta agli schiavi, agli operai e alle donne. In alcune poleis, vennero approvate delle leggi che proibivano l'educazione degli schiavi. Una ragazza avrebbe ricevuto una educazione informale da sua madre che le avrebbe insegnato come mantenere una famiglia, al servizio di suo padre e, più tardi nella vita, di suo marito. Gli Spartani insegnavano anche musica e danza, ma con lo scopo di valorizzare la loro manovrabilità come soldati in battaglia.

Maria Tecla Artemisia Montessori, nota come Maria Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 – Noordwijk, 6 maggio 1952) è stata un'educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra infantile e scienziata italiana, internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo; fu tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia.