- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

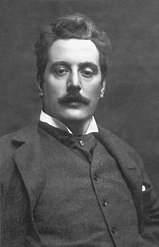

Giacomo Puccini (Lucca, 22 dicembre 1858 – Bruxelles, 29 novembre 1924) è stato un compositore italiano, considerato uno dei maggiori e più significativi operisti della storia musicale. Le sue prime composizioni erano radicate nella tradizione dell'opera italiana del tardo XIX secolo. Tuttavia, successivamente, Puccini sviluppò con successo il suo lavoro in una direzione personale, includendo alcuni temi propri del Verismo musicale, un certo gusto per l'esotismo e studiando l'opera di Richard Wagner sia sotto il profilo armonico che orchestrale e per l'uso della tecnica del leitmotiv. Ricevette la formazione musicale presso il conservatorio di Milano, sotto la guida di maestri come Antonio Bazzini e Amilcare Ponchielli, dove fece amicizia con Pietro Mascagni. Le opere più famose di Puccini, considerate di repertorio per i maggiori teatri del mondo, sono La bohème (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1903) e Turandot (1926). Quest'ultima non fu completata perché il compositore si spense stroncato da un tumore alla gola poco prima di terminare le ultime pagine (il Maestro era un forte fumatore); l'opera fu poi completata con finali diversi: quello di Franco Alfano (il primo, coevo alla prima assoluta ed ancor oggi più eseguito); successivamente nel XXI secolo per opera di Luciano Berio, abbastanza rappresentato. Non mancano altre proposte e studi di nuovi completamenti.

Antonio Lucio Vivaldi (Venezia, 4 marzo 1678 – Vienna, 28 luglio 1741) è stato un compositore e violinista italiano, considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale. Sacerdote, pur non potendo celebrare la Messa per motivi di salute, era detto "il Prete rosso" per il colore dei capelli. Fu uno dei violinisti più virtuosi del suo tempo e uno dei più grandi compositori di musica barocca. Considerato il più importante, influente e originale musicista italiano della sua epoca, Vivaldi contribuì significativamente allo sviluppo del concerto, soprattutto solistico (un genere iniziato da Giuseppe Torelli), e della tecnica del violino e dell'orchestrazione. Non trascurò inoltre l'opera in musica, e la sua opera compositiva vastissima comprende inoltre numerosi concerti, sonate e brani di musica sacra. Le sue opere influenzarono numerosi compositori del suo tempo tra cui il genio massimo del barocco Johann Sebastian Bach, ma anche Pisendel, Heinichen, Zelenka, Boismortier, Corrette, De Fesch, Quantz e in seguito i grandi musicisti classici come Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini e Ludwig van Beethoven (es. sinfonia pastorale). Le sue composizioni più note sono i quattro concerti per violino conosciuti come Le quattro stagioni, celebre esempio di musica a soggetto. Come per molti compositori barocchi, dopo la sua morte il suo nome e la sua musica caddero nell'oblio. Solo grazie alla ricerca di alcuni musicologi del XX secolo, come Arnold Schering, Marc Pincherle, Alberto Gentili e Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero, Vivaldi riemerse, diventando uno dei compositori più noti ed eseguiti.

Ludwig van Beethoven ([beˈtɔven] o [beˈtoven]; in tedesco [ˈluːtvɪç fan ˈbeːthoːfn̩]; Bonn, 16 dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827) è stato un compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco. Figura cruciale della musica colta occidentale, fu l'ultimo rappresentante di rilievo del classicismo viennese ed è considerato uno dei più grandi e influenti compositori di tutti i tempi. Annoverato tra i massimi geni della storia della musica, nonostante la sordità (ipoacusia) che lo colpì prima ancora di aver compiuto i trent'anni, egli continuò a comporre, dirigere e suonare, lasciando una produzione musicale fondamentale, straordinaria per forza espressiva e per la capacità di evocare emozioni.La sua influenza fu di vitale importanza per il linguaggio musicale del XIX secolo e per quelli successivi, tanto da rappresentare un modello per molti compositori. Il mito del Beethoven "artista eroico", capace di trasmettere attraverso la sua opera ogni sua emozione, esperienza personale o sentimento, crebbe moltissimo nel periodo Romantico; tuttavia, pur anticipando molti aspetti del futuro Romanticismo, la sua adesione alle regole dell'armonia nelle modulazioni, il rigetto dei cromatismi nelle melodie, la cura dell'equilibrio formale dei brani lo collocano nel solco della tradizione del classicismo.Nel catalogo delle composizioni beethoveniane hanno grande rilievo la sua produzione orchestrale, quella pianistica e quella cameristica. Capolavori dei rispettivi generi rimangono anche sue composizioni sacre, come la Missa Solemnis, e teatrali, come Fidelio.

Luigi Dallapiccola (Pisino, 3 febbraio 1904 – Firenze, 19 febbraio 1975) è stato un compositore e pianista italiano. Fu tra i primi in Italia ad approdare, sul finire degli anni trenta, alla dodecafonia. Le sue composizioni sono caratterizzate da intenso lirismo e da profondi contenuti spirituali e ideali.

La sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125, anche nota come Sinfonia corale, è l'ultima sinfonia di Ludwig van Beethoven. Fu eseguita per la prima volta venerdì 7 maggio 1824 al Theater am Kärntnertor di Vienna, con il contralto Caroline Unger e il tenore Anton Haizinger. Ai primi tre movimenti puramente sinfonici ne segue un quarto che include il coro sui versi dell'ode Alla gioia di Friedrich Schiller. È una delle opere più note ed eseguite di tutto il repertorio classico ed è considerata uno dei grandi capolavori della musica occidentale, anche in quanto simbolo universale di unità e fratellanza tra gli uomini, oltre ad essere ritenuta da molti musicologi il capolavoro di Beethoven. È stata inoltre per lungo tempo la maggiore composizione sinfonica con voci.Il tema del finale, riadattato da Herbert von Karajan, è stato adottato nel 1972 come Inno europeo. Nel 2001 spartito e testo sono stati dichiarati dall'UNESCO Memoria del mondo attribuita alla Germania.

Alfredo Casella (Torino, 25 luglio 1883 – Roma, 5 marzo 1947) è stato un compositore, pianista e direttore d'orchestra italiano.

Gian Francesco Malipiero (Venezia, 18 marzo 1882 – Treviso, 1º agosto 1973) è stato un compositore italiano.

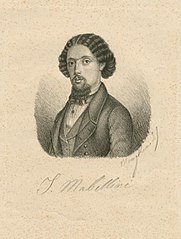

Teodulo Mabellini (Pistoia, 2 aprile 1817 – Firenze, 10 marzo 1897) è stato un compositore italiano, protetto della granduchessa Maria Antonietta.

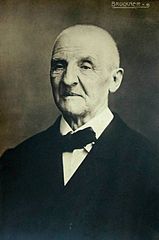

Joseph Anton Bruckner (Ansfelden, 4 settembre 1824 – Vienna, 11 ottobre 1896) è stato un compositore austriaco del periodo tardo-romantico.

Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini (Catania, 3 novembre 1801 – Puteaux, 23 settembre 1835) è stato un compositore italiano, tra i più celebri operisti dell'Ottocento. Gran parte di ciò che è noto della vita di Bellini e della sua attività di musicista proviene da lettere scritte al suo amico Francesco Florimo, incontrato come compagno di studi a Napoli. Considerato, con Gioacchino Rossini e Gaetano Donizetti, il compositore per antonomasia dell'era del bel canto italiano, in particolare dell'inizio del XIX secolo, Bellini fu autore di dieci opere liriche in tutto, delle quali le più famose e rappresentate sono La sonnambula, Norma e I puritani.

Fosco Corti (Lecchi, 16 settembre 1935 – Roma, 1986) è stato un direttore di coro, compositore e organista italiano.

Gioachino Rossini, o Gioacchino, al battesimo Giovacchino Antonio Rossini (Pesaro, 29 febbraio 1792 – Passy, 13 novembre 1868), è stato un compositore italiano. Fra i massimi e più celebri operisti della storia, la sua attività ha spaziato attraverso vari generi musicali, ma è ricordato principalmente per opere famose e celebrate quali Il barbiere di Siviglia, L'italiana in Algeri, La gazza ladra, La Cenerentola, Il turco in Italia, Semiramide e Guglielmo Tell. Rossini compose la prima opera all'età di quattordici anni e scrisse trentanove opere di rilievo in diciannove anni, prima del suo improvviso abbandono del teatro nel 1829; seguirono decenni in cui Rossini abbandonò l'attività compositiva a livello professionale e fu afflitto da depressione. Morì nella campagna parigina di Passy, dove si era ritirato a vita privata. Più importante compositore italiano della prima metà del XIX secolo e uno dei più grandi operisti della storia della musica, per la precocità e la velocità di composizione Rossini è stato soprannominato il "Mozart italiano". Definito da Giuseppe Mazzini «un titano. Titano di potenza e d'audacia [...] il Napoleone d'un'epoca musicale», tipico del suo stile era il crescendo orchestrale su una frase ripetuta, immortalato nella locuzione crescendo rossiniano.

La musica romantica è la musica composta secondo i principi dell'estetica del Romanticismo. Abbraccia un arco di tempo che va dal 1830 (anno della Sinfonia fantastica di Hector Berlioz) al 1890 (anno di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni) e si colloca tra il classicismo e la musica moderna. Un grande autore preromantico fu indubbiamente Ludwig van Beethoven, che iniziò a scrivere musica secondo la linea sentimentale del Romanticismo già durante la fine del '700. Con l'Inno alla gioia di Schiller, nella Nona sinfonia, la sua concezione superò le forme allora in uso del linguaggio sinfonico e proiettò il musicista in una dimensione inesplorata: da semplice artigiano egli diventò poeta e ideologo, creatore di miti e profeta di una speranza nuova. Furono diversi i rappresentanti della corrente romantica celeberrimi per le loro composizioni, ognuno distintosi per aver portato novità alla musica classica: per esempio Franz Schubert, Hector Berlioz, Robert Schumann, Fryderyk Chopin, Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn, Michail Ivanovič Glinka, Johannes Brahms, Isaac Albéniz, Anton Bruckner, Edward Elgar, Richard Strauss, Horatio Parker, Modest Petrovič Musorgskij, Gustav Mahler, Pëtr Il'ič Čajkovskij, Edvard Grieg, César Franck, Jean Sibelius, Antonín Dvořák, Camille Saint-Saëns, Sergei Rachmaninov; in Italia Niccolò Paganini, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi. Fondamentale per l'evoluzione musicale del romanticismo fu anche Franz Liszt, il quale aderì sin dall'inizio alla nascente musica a programma, rivoluzionandone la tipologia compositiva, e portando ad affermare sul grande palcoscenico un pianismo romantico imponente in grado di sostituire l'orchestra. Oltre a ciò, si impegnò enormemente nella creazione di nuove forme musicali (come il poema sinfonico) e nella modernizzazione di altre già superate. Ma fu soprattutto Richard Wagner che partendo dall'esperienza di Beethoven condusse melodia e armonia verso i principi del tonalismo romantico più evoluto, elaborando un nuovo linguaggio musicale che in seguito avrebbe portato alla dissoluzione della tonalità. In Wagner, più che in altri musicisti, vi fu anche uno stretto legame con la poetica, la filosofia e la politica dell'epoca romantica, in cui l'aspirazione al titanismo o l'ideale della notte e della morte come strumento di salvazione pone i suoi drammi tra gli esempi più alti del Romanticismo e del decadentismo. Con l'avvento del Romanticismo i compositori superarono l'epoca del classicismo avutosi con Haydn e Mozart per approdare ad un'espressione concreta e diretta del sentimento. Furono apportate numerose novità: l'orchestra conobbe l'aumento dei fiati e delle percussioni e l'introduzione definitiva come componenti stabili degli ottoni gravi, fra cui il trombone e il bassotuba. Nacque così la figura del direttore d'orchestra, impegnato a dirigere un numero di strumenti sempre più elevato.

Il Quintetto Boccherini era un quintetto unico nel suo genere. Fu fondato a Roma nel 1949, quando due dei suoi primi componenti, Arturo Bonucci e Pina Carmirelli, scoprirono ed acquistarono, a Parigi, una collezione completa della prima edizione dei 141 quintetti per archi di Luigi Boccherini e si proposero di diffonderla. Attraverso tournée in tutto il mondo, il Quintetto Boccherini ha restituito la musica di questo compositore, per lungo tempo dimenticata, all'apprezzamento del mondo musicale. Dopo la scomparsa dei fondatori il coordinamento dell'attività del complesso fu assicurato soprattutto dal violista, Luigi Sagrati, fino alla metà degli anni novanta, quando l'età avanzata non gli ha impedito di continuare l'attività concertistica pubblica. Il Quintetto Boccherini ha inciso numerosi dischi in Italia e all'estero, anche di composizioni di altri autori quali Antonio Bazzini, Franz Schubert e Luigi Cherubini, con svariate case discografiche quali La Voce del Padrone, Italia, Angel Records. Molti musicisti si sono succeduti negli anni nei vari ruoli del quintetto. Oltre ai due fondatori già ricordati, la formazione originale comprendeva Dino Asciolla (che si alternava con Carmirelli come primo violino), Renzo Sabatini (viola) e Nerio Brunelli (secondo violoncello). Tra i vari altri componenti più rappresentativi che si sono avvicendati nel Quintetto si ricordano Montserrat Cervera (che come Asciolla si alternava con la Carmirelli come primo violino, per poi divenire primo violino unico con la scomparsa della fondatrice); Guido Mozzato, Arrigo Pelliccia, Marco Fiorini e Claudio Buccarella (secondi violini); Marco Scano (primo violoncello); Pietro Stella (secondo violoncello); e Luigi Sagrati (viola). Con un album di due dischi, interamente dedicato a Boccherini, e pubblicato dalla casa discografica spagnola Ensayo, nel 1976 il Quintetto Boccherini (con Cervera, Buccarella, Sagrati, Scano e Stella) ha vinto il Grand Prix du Disque dell'Académie Charles-Cros. Alcune incisioni del Quintetto Boccherini sono state ripubblicate su CD, a partire dai nastri originali, dalla Testament Records in Gran Bretagna nei primi anni del XXI secolo.

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Le Roncole, 10 ottobre 1813 – Milano, 27 gennaio 1901) è stato un compositore e senatore italiano. Giuseppe Verdi è universalmente riconosciuto fra i più importanti compositori di opere liriche. Subentrò ai protagonisti italiani del teatro musicale del primo Ottocento: Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti; come Richard Wagner, interpretò in modo originale, seppur differente, gli elementi romantici presenti nelle sue opere. Verdi simpatizzò con il movimento risorgimentale che perseguiva l'Unità d'Italia e partecipò attivamente per breve tempo anche alla vita politica; nel corso della sua lunga esistenza stabilì una posizione unica tra i suoi connazionali, divenendo un simbolo artistico profondo dell'unità del Paese. Fu perciò che, un mese dopo la sua morte, una solenne e sterminata processione attraversò Milano, accompagnando le sue spoglie con le note del Va', pensiero, il coro degli schiavi ebrei del Nabucco. Il Va' pensiero, da lui scritto circa 60 anni prima, esprimendo di fatto i sentimenti degli italiani verso il loro eroe scomparso, dimostrò fino a che punto la musica di Verdi fosse stata assimilata nella coscienza nazionale. Le sue opere rimangono ancora tra le più conosciute ed eseguite nei teatri di tutto il mondo, in particolare la cosiddetta "triade verdiana": Rigoletto (1851), Il trovatore (1853) e La traviata (1853).

Johannes Brahms (pron. [ˈbrams]; Amburgo, 7 maggio 1833 – Vienna, 3 aprile 1897) è stato un compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco del periodo tardo-romantico. Il critico musicale Eduard Hanslick, contemporaneo del compositore, indicò in Brahms l'antagonista della "musica avveniristica" wagneriana, ascrivibile a quel filone neoromantico (al quale appartenevano anche Liszt e Berlioz) che intendeva trasferire nell'opera musicale i tratti letterari e collocava il fatto musicale all'interno di un programma che, affermando l'emancipazione rispetto al rigido impianto formale classico, ricercava una maggiore libertà espressiva.Il secondo romanticismo musicale tedesco, turbato dal titanismo estremo di Richard Wagner, è invece attraversato da una profonda intimità in Brahms, nel quale la severa continuità con la tradizione classica si armonizza con il ricorso ad accenti romantici. La musica brahmsiana, orientata a un vivido sinfonismo e segnata dal sistematico spirito di rivisitazione della struttura compositiva, meditata e sofferta, si accompagna alla tendenza a prediligere la spontaneità dei tratti della musica popolare viennese e ungherese. La trama musicale, adagiata nello spirito di riflessione e ripiegamento, esprime un senso di affettiva profondità e di dolcezza poetica (soprattutto nell'ultima produzione pianistica, sinfonica e cameristica).In realtà fu la critica a fare di Brahms un epigono del classicismo, contrapposto a Wagner. Il suo rifiuto dell'"avvenirismo" wagneriano e l'estraneità al teatro musicale ne fecero un esponente di un filone in controtendenza rispetto alle avanguardie. Dal punto di vista della tecnica musicale Brahms fu tuttavia moderno allo stesso modo dei moderni suoi presunti "concorrenti". Nella fusione delle tecniche e nella rivisitazione dei generi il musicista amburghese esprimeva la propria anima decadente (cioè profondamente consapevole di trovarsi sullo spartiacque di un mutamento culturale ed epocale) rivolta alla reinterpretazione del passato, ma in forme diverse e innovative. In proposito ha scritto Giorgio Pestelli: "La modernità di Brahms consiste prima di tutto nella sua ricchezza di spirito critico, di adeguatezza alla vastità della tradizione. Proprio per la sua cultura, Brahms ha capito che quel progresso esaltato dal mondo scientifico della sua epoca, in arte è un concetto fasullo, ha capito che ciò che conta non è fare una cosa, ma rifarla". (Giorgio Pestelli, Canti del destino. Studi su Brahms, Einaudi, Torino, 2000).

Antonio Salieri (Legnago, 18 agosto 1750 – Vienna, 7 maggio 1825) è stato un compositore e insegnante di musica italiano del classicismo, autore sia di musica sacra che operistica. Cittadino della Repubblica di Venezia, trascorse la maggior parte della sua vita alla corte imperiale asburgica di Vienna per la quale fu compositore e maestro di cappella. Salieri ebbe come allievi molti musicisti famosi: Beethoven, Schubert, Liszt, Czerny e Hummel, a dimostrare la validità della sua scuola di composizione. Fu un musicista eccezionale e un ottimo insegnante; tuttavia, il suo nome è rimasto legato nell'immaginario collettivo ad una presunta rivalità con Wolfgang Amadeus Mozart, che alimentò voci su accuse di plagio e perfino di aver causato la morte del compositore salisburghese, supposizione priva di qualunque fondamento storico ma riproposta da Peter Shaffer nel dramma Amadeus nel 1979 e poi dal regista Miloš Forman nel film omonimo. La pretesa invidia alla base della sceneggiatura del film e la conseguente inimicizia tra i due compositori è del tutto improbabile, anche perché Salieri riscosse grande celebrità nel corso della sua lunga carriera (Mozart, invece, raggiunse l'apice della fama dopo la morte); inoltre, tra i suoi pupilli vi fu uno dei figli dello stesso Mozart, Franz Xaver Wolfgang.

Carlo Prosperi (Firenze, 13 marzo 1921 – 15 giugno 1990) è stato un compositore italiano.

Firenze (AFI: /fiˈrεnʦe/; ; in epoca medievale e nel linguaggio poetico anche Fiorenza, /fjoˈrɛnʦa/) è una città italiana di 361 841 abitanti, capoluogo della Toscana e centro della città metropolitana; è il primo comune della regione per popolazione, cuore dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia. Nel Medioevo è stata un importante centro artistico, culturale, commerciale, politico, economico e finanziario; nell'età moderna ha ricoperto il ruolo di capitale del Granducato di Toscana dal 1569 al 1859 che, con il governo delle famiglie dei Medici e dei Lorena, divenne uno degli stati più ricchi e moderni. Le varie vicissitudini politiche, la potenza finanziaria e mercantile e le influenze in ogni campo della cultura hanno fatto della città un crocevia fondamentale della storia italiana ed europea. Nel 1865 Firenze fu proclamata capitale del Regno d'Italia (seconda, dopo Torino), mantenendo questo status fino al 1871, anno che segna la fine del Risorgimento. Importante centro universitario e patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1982, è considerata luogo d'origine del Rinascimento – la consapevolezza di una nuova era moderna dopo il Medioevo, periodo di cambiamento e "rinascita" culturale e scientifica – e della lingua italiana grazie al volgare fiorentino usato nella letteratura. È universalmente riconosciuta come una delle culle dell'arte e dell'architettura, nonché rinomata tra le più belle città del mondo, grazie ai suoi numerosi monumenti e musei tra cui il Duomo, Santa Croce, Santa Maria Novella, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Di inestimabile valore i lasciti artistici, letterari e scientifici di geni del passato come Petrarca, Boccaccio, Brunelleschi, Michelangelo, Giotto, Cimabue, Botticelli, Leonardo da Vinci, Donatello, Lorenzo de’ Medici, Machiavelli, Galileo Galilei e Dante Alighieri, che fanno del centro storico di Firenze uno dei luoghi con la più alta concentrazione di opere d'arte al mondo. La ricchezza del patrimonio storico-artistico, scientifico, naturalistico e paesaggistico rendono il centro e le colline circostanti un vero e proprio "museo diffuso".

Guido monaco, o Guido Pomposiano, meglio noto come Guido d'Arezzo (991-992 circa – dopo il 1033), è stato un teorico della musica e monaco cristiano italiano. Fu un importante teorico musicale ed è considerato l'ideatore della moderna notazione musicale, con la sistematica adozione del tetragramma, che sostituì la precedente notazione adiastematica. Il suo trattato musicale, il Micrologus, fu il testo di musica più diffuso del Medioevo, dopo i trattati di Severino Boezio.

La Scuola di Musica di Fiesole è un'istituzione didattica musicale fondata da Piero Farulli nel 1974 con sede a Villa La Torraccia a San Domenico di Fiesole.

Pietro Antonio Stefano Mascagni (Livorno, 7 dicembre 1863 – Roma, 2 agosto 1945) è stato un compositore e direttore d'orchestra italiano. Mascagni visse a cavallo tra Ottocento e Novecento, occupando un posto di rilievo nel panorama musicale dell'epoca, soprattutto grazie al successo immediato e popolare ottenuto nel 1890 con la sua prima opera, Cavalleria rusticana, adattamento dell'omonima novella di Giovanni Verga. In seguito Mascagni compose altre 15 opere che gli valsero una popolarità mondiale, insieme a pochi altri compositori. Tuttavia solo alcune di esse sono entrate stabilmente in repertorio, come ad esempio l'Iris, che toccò la ragguardevole cifra di 800 produzioni. Mascagni, inoltre, scrisse un'operetta, Si, musica vocale, strumentale, nonché canzoni, romanze e composizioni per pianoforte. Compose anche musica sacra (ad esempio la Messa di Gloria), e fu il primo compositore italiano a scrivere per il cinema muto (Rapsodia satanica, da Nino Oxilia). Da ultimo, non va dimenticato l'interessante esperimento di The Eternal City, sorta di suite sinfonica, basata sulle musiche di scena del dramma omonimo, sulla scia degli analoghi lavori di Luigi Mancinelli (Cleopatra, Messalina).

Ridolfo Luigi Boccherini (Lucca, 19 febbraio 1743 – Madrid, 28 maggio 1805) è stato un compositore e violoncellista italiano. Prolifico compositore, principalmente di musica da camera, fu il maggior rappresentante della musica strumentale nei paesi neolatini europei durante il periodo del Classicismo.

Torre del Lago Puccini detta anche semplicemente Torre del Lago è l'unica frazione di Viareggio, in provincia di Lucca. Il suo territorio, fra lago e mare, popolato da circa 12.000 abitanti, corrisponde a quello della Circoscrizione 1 - Torre del Lago Puccini di Viareggio.

Silvano Bussotti detto Sylvano (Firenze, 1º ottobre 1931) è un compositore e artista italiano. Figura decisamente poliedrica, Bussotti è anche conosciuto come pittore, poeta, romanziere, regista teatrale e di film, attore, cantante, scenografo e costumista. Sylvano Bussotti è Accademico Effettivo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Amadeus è un film del 1984 diretto da Miloš Forman. Tratta dall'omonima opera teatrale di Peter Shaffer e liberamente ispirata alla vita del compositore Wolfgang Amadeus Mozart, la storia parte dal presupposto - prettamente letterario, nella realtà quasi certamente infondato - di un acceso antagonismo tra il giovane musicista salisburghese e il compositore veronese Antonio Salieri. Ogni scena è accompagnata da una scelta di capolavori mozartiani, che includono anche intere scene tratte dalle sue opere (Il ratto dal serraglio, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Il flauto magico), fino al Requiem, che fa da contrappunto ai momenti finali della vita del compositore. Il film riscosse un grande successo e vinse numerosi premi, tra i quali otto Oscar, quattro Golden Globe, altrettanti BAFTA e tre David di Donatello. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al cinquantatreesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. Nel 2019 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Viareggio è un comune italiano di 60 241 abitanti della provincia di Lucca in Toscana. Viareggio è conosciuta, oltre per l'attività cantieristica come località di turismo balneare, per la pesca, per la floricultura e per il Carnevale, nato nel 1873. La città è un attivo centro industriale e artigianale, soprattutto nel campo della cantieristica navale, da tempo conosciuta in tutto il mondo. Viareggio è nota anche in ambito storico-religioso (tra le vicende più significative quelle di Sant'Antonio Maria Pucci e di Clelia Merloni) ed è sede di molti premi e manifestazioni tra i quali il Premio letterario Viareggio Répaci, istituito nel 1929, il Premio Viareggio Sport, istituito nel 1985, e il Torneo Mondiale Coppa Carnevale di Viareggio, istituito nel 1949. È inoltre da ricordare il Festival Gaber, in memoria di Giorgio Gaber, al quale partecipano artisti di spicco del panorama musicale italiano.

Lista delle composizioni di Antonio Vivaldi (1678-1741), ordinate per numero di catalogo secondo il Catalogo Ryom.

La Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67 fu composta da Ludwig van Beethoven fra il 1807 e l'inizio del 1808. Fu eseguita per la prima volta il 22 dicembre 1808 al Theater an der Wien, in una serata musicale che non ebbe particolare successo, forse a causa del freddo e della lunghezza del programma. I primi abbozzi dell'opera risalgono in realtà al 1804. Si tratta, in effetti, del lavoro sinfonico di Beethoven che ebbe la gestazione più lunga e travagliata (si pensi che i primi abbozzi nascano quando l'autore stava ancora lavorando alla Sinfonia n. 3, mentre la conclusione del lavoro si intreccia con la composizione della Sinfonia n. 6). Secondo alcune fonti, pare che questa sinfonia sia stata scritta per una famiglia nobile presso la quale Beethoven lavorava.

Io e Beethoven (Copying Beethoven) è un film storico drammatico diretto nel 2006 da Agnieszka Holland, che racconta in modo romanzato gli ultimi anni di vita del compositore tedesco Ludwig van Beethoven, dal 1824 al 1827.

Antonio Vivaldi scrisse almeno tre Gloria, dei quali solo due giungono sino a noi: l'RV 588 e l'RV 589. Quest'ultimo è il più popolare lavoro sacro di Vivaldi.

Il Conservatorio Antonio Vivaldi è un istituto superiore di studi musicali fondato ad Alessandria nel 1858. È intitolato alla memoria di Antonio Vivaldi ed è un'istituzione di alta formazione musicale.

Alfredo Catalani (Lucca, 19 giugno 1854 – Milano, 7 agosto 1893) è stato un compositore italiano.

Gabriele D'Annunzio, allo stato civile Gabriele d'Annunzio (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale, dal 1924 insignito dal Re Vittorio Emanuele III del titolo di Principe di Montenevoso. Soprannominato il Vate (allo stesso modo di Giosuè Carducci), cioè "poeta sacro, profeta", cantore dell'Italia umbertina, o anche "l'Immaginifico", occupò una posizione preminente nella letteratura italiana dal 1889 al 1910 circa e nella vita politica dal 1914 al 1924. È stato definito «eccezionale e ultimo interprete della più duratura tradizione poetica italiana […]». Come figura politica, lasciò un segno nella sua epoca ed ebbe un'influenza notevole sugli eventi che gli sarebbero succeduti.La sua arte fu così determinante per la cultura di massa, che influenzò usi e costumi nell'Italia - e non solo - del suo tempo: un periodo che più tardi sarebbe stato definito, appunto, dannunzianesimo.

Livorno (pronuncia: [liˈvorno], ) è un comune italiano di 156 299 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. Terza città della regione per popolazione (dopo Firenze e Prato), ospita da sola quasi la metà degli abitanti della propria provincia; con i comuni limitrofi di Pisa e Collesalvetti costituisce inoltre un vertice di un "triangolo industriale", la cui popolazione complessiva ammonta a oltre 260 000 abitanti. È situata lungo la costa del Mar Ligure ed è uno dei più importanti porti italiani, sia come scalo commerciale sia come scalo turistico, centro industriale di rilevanza nazionale, da tempo in declino, tanto da essere riconosciuta nel 2015 come "area di crisi industriale complessa". Tra tutte le città toscane è solitamente ritenuta la più moderna, sebbene nel suo territorio siano presenti diverse testimonianze storiche, artistiche e architettoniche sopravvissute ai massicci bombardamenti della seconda guerra mondiale e alla successiva ricostruzione. La città, notevolmente sviluppatasi dalla seconda metà del XVI secolo per volontà dei Medici prima e dei Lorena in seguito, fu importante porto franco frequentato da numerosi mercanti stranieri, sede di consolati e compagnie di navigazione. Ciò contribuì ad affermare, sin dalla fine del Cinquecento, i caratteri di città multietnica e multiculturale per eccellenza, dei quali sopravvivono importanti vestigia, quali chiese e cimiteri nazionali, palazzi, ville e opere di pubblica utilità indissolubilmente legate ai nomi delle importanti comunità straniere che frequentarono il porto franco fino alla seconda metà dell'Ottocento. Questa vocazione internazionale portò a identificare la città come Leghorn nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America, Livourne in Francia, Liorna in Spagna, ecc., analogamente alle più importanti capitali di stato dell'epoca. Tra il XIX secolo e i primi anni del Novecento, parallelamente all'avvio del processo di industrializzazione, Livorno fu anche una meta turistica di rilevanza internazionale per la presenza di rinomati stabilimenti balneari e termali, che conferirono alla città l'appellativo di Montecatini al mare. Livorno è sede dell'Accademia navale della Marina Militare, del comando e di due reggimenti della Brigata paracadutisti "Folgore" dell'Esercito Italiano, del 1º Reggimento carabinieri paracadutisti "Tuscania", del 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" inquadrato nelle forze speciali dell'Esercito Italiano e del Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri; inoltre è sede di Direzione Marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

Il termine Barocco fu introdotto nella storiografia per classificare le tendenze stilistiche che segnano l'architettura la pittura e la scultura, e per estensione la poesia e la letteratura tra il XVII secolo e la prima metà del XVIII. Il termine "barocco" fu utilizzato in campo musicale, per definire lo stile della musica a partire ai primi del Novecento, come vediamo nel saggio di Curt Sachs Barokmusik del 1919.In campo musicale il Barocco può essere considerato come uno sviluppo di idee maturate nel tardo Rinascimento ed è perciò difficile, e anche arbitrario, voler stabilire una netta demarcazione cronologica precisa di inizio e di fine del periodo barocco in musica. Dal punto di vista geografico, la musica barocca ha origini in Italia, grazie al lavoro di compositori come Claudio Monteverdi, benché verso la metà del XVII secolo essa iniziò a prendere piede e svilupparsi anche in altri paesi europei, sia attraverso i musicisti italiani (compositori, cantanti, strumentisti) che vi erano emigrati, sia attraverso i compositori autoctoni che svilupparono un autonomo indirizzo stilistico, come per esempio in Francia dalla seconda metà del XVII secolo. Attualmente il termine "musica barocca" è rimasto convenzionalmente in uso per indicare indistintamente qualunque genere di musica evolutosi fra il tramonto della musica rinascimentale e il sorgere dello stile galante e poi di quello classico, in un arco cronologico che, secondo gli schemi di periodizzazione adottati dai maggiori dizionari e repertori bibliografici musicali andrebbe dal 1600 (prima opera giunta integra fino a noi) al 1750 (morte di Johann Sebastian Bach) Il termine "musica barocca", pur entrato nel linguaggio comune, e la relativa periodizzazione, tuttavia, non sono praticamente più utilizzati dalla musicologia, a causa dell'estrema varietà di stili e dell'eccessiva ampiezza temporale e geografica, che non consente di vedere in modo unitario e coerente diverse manifestazioni dell'arte musicale. Del problema era già cosciente il musicologo Manfred Bukofzer che nel 1947 pubblicò il libro Music in the Baroque Era from Monteverdi to Bach, a lungo rimasto manuale di riferimento, in cui significativamente preferiva parlare, già dal titolo, di Musica nell'età barocca e non di "musica barocca". In altre parole per Bukofzer la musica barocca, intesa come uno stile unitario ed organico, non esisteva. Per questo motivo proponeva di adottare, invece, il criterio della distinzione tra i tre grandi stili che attraversano la musica occidentale tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento: lo stile concertante italiano, lo stile contrappuntistico tedesco e lo stile strumentale francese; operando, poi, un'ulteriore bipartizione, ovvero quella tra idioma strumentale e idioma vocale. Esso tuttavia presuppone una rigida visione dei fenomeni musicali legati a un'ideologia nazionalistica di stampo ottocentesco, contraddetta dai fatti storici, che non tiene in debito conto la circolazione di idee, pratiche sociali e musicali, come pure di musicisti e musiche nell'Europa del XVII e XVIII secolo. Nel 1982, in un volume della Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia, dedicato alla musica del XVII secolo, il musicologo Lorenzo Bianconi rifiutava di usare il termine "barocco" o anche "musica dell'età barocca", a motivo dei fenomeni diversi e antitetici, e dell'eterogeneità di tante correnti e tradizioni che caratterizzano la musica di quell'epoca storica. In generale, oggi, in campo musicologico più che di "musica barocca" si preferisce talvolta parlare di "musica del Seicento", estendendo questa periodizzazione non soltanto alle musiche prodotte nel XVII secolo, ma anche a quelle di compositori nati in quel secolo, oppure di scorporare il primo Settecento, definendolo come "l'età di Bach e Handel", massimi compositori dell'epoca, legati al linguaggio musicale ereditato dal Seicento e a una scrittura fondata sul contrappunto, pur fondato sulla moderna tonalità e sull'armonia che ne consegue, e sul suo sfruttamento in senso espressivo. La musica dei due sommi compositori tedeschi è caratterizzata da elementi tanto dello stile italiano che francese, da loro magistralmente assorbiti, elaborati e adoperati in modo originale nella loro produzione.

Achille-Claude Debussy, noto semplicemente come Claude Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 22 agosto 1862 – Parigi, 25 marzo 1918), è stato un compositore e pianista francese. È considerato in patria e nel mondo uno dei più importanti compositori francesi di sempre, nonché uno dei massimi protagonisti del simbolismo musicale. Secondo l'opinione di numerosi musicologi, fra cui Massimo Mila, Debussy viene considerato uno dei principali esponenti del cosiddetto "impressionismo musicale", anche se lo stesso compositore ne negò l'appartenenza, nonostante le chiare influenze simboliste di Verlaine e Mallarmé. Rudolph Réti ha dichiarato che l'impresa di Debussy fu la sintesi della "tonalità melodica" a base monofonica con le armonie, sebbene diverse da quelle della "tonalità armonica".

La Suite bergamasque è una delle più famose suite per pianoforte scritte da Claude Debussy. La composizione, iniziata intorno al 1890, fu terminata in una prima versione ai primi del 1891 e revisionata in maniera definitiva nel 1905.

Luigi Nono (Venezia, 29 gennaio 1924 – Venezia, 8 maggio 1990) è stato un compositore e scrittore italiano. Oltre che nella musica, Nono fu altresì impegnato come uomo politico. Utilizzò spesso testi politici nei suoi lavori: Il canto sospeso (1955), che gli diede fama internazionale, è basato su frammenti di lettere di condannati a morte della Resistenza europea; La fabbrica illuminata (1964), per soprano, coro e nastro magnetico, denuncia le pessime condizioni degli operai nelle fabbriche di quegli anni; Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz (1966), è tratto dalle musiche di scena di un dramma di Peter Weiss ambientato nel campo di concentramento. Mise in musica testi di poeti e scrittori celebri, come Giuseppe Ungaretti, Cesare Pavese, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Paul Éluard.

Beethoven è un film del 1992 diretto da Brian Levant. Distribuito dalla United International Pictures, è uno dei film del genere commedia classici per tutta la famiglia. Il protagonista è Beethoven, un cane di San Bernardo chiamato come il celebre compositore e pianista tedesco Ludwig van Beethoven. Il protagonista Chris è un cane di due anni addestrato da Karl Miller, uno dei più noti istruttori di animali americani.

Dante Michelangelo Benvenuto Ferruccio Busoni (Empoli, 1º aprile 1866 – Berlino, 27 luglio 1924) è stato un compositore e pianista italiano. È considerato, insieme ad Arturo Benedetti Michelangeli, il più grande genio pianistico italiano.

Pietro Nardini (Livorno, 12 aprile 1722 – Firenze, 7 maggio 1793) è stato un compositore e violinista italiano.

Lista delle composizioni di Luigi Boccherini (1743-1805), ordinate per numero di catalogo secondo il Catalogo Gérard. Questo fu compilato dal musicologo francese Yves Gérard (da cui l'iniziale G che caratterizza i lavori raccolti) e pubblicato a Londra nel 1969. La raccolta delle opere di Boccherini presenta difficili problemi di attribuzione e di cronologia, perché molti dei suoi manoscritti andarono dispersi, tuttavia di Boccherini rimasero molti brani, divenuti molto famosi, come il Quintetto op.11 n.5 G.275, col celebre Minuetto, i Quintetti per chitarra e quartetto d'archi n.4 in re maggiore G.448 "Fandango" e n.9 in do maggiore G.453 "La musica notturna delle strade di Madrid". Pregevolissimi e ricchi di affascinanti idee musicali sono anche i 6 Quintetti op.18 che vanno, come numero di catalogo, dal G.283 al G.288. Oltre ai 137 quintetti per archi, ai 97 quartetti e a numerose altre composizioni da camera, scrisse le 6 sinfonie op.12 (tra cui la celebre n.4, nota come "La casa del Diavolo"), lo Stabat Mater e la Messa Solenne. In aggiunta vi sono anche i quattro concerti per violoncello G.477, G.478, G.479, G.480, dei quali i primi tre furono scritti tra il 1768-69 e pubblicati insieme, mentre l'ultimo fu pubblicato postumo, fondamentali nella storia del repertorio violoncellistico. I quintetti d'archi (due violini, viola e due violoncelli) sono stati riproposti dal Quintetto Boccherini nella seconda metà del XX secolo, quando due dei suoi membri fondatori trovarono a Parigi una copia della prima edizione completa dei 141 quintetti e cominciarono ad eseguirli ed inciderli in giro per il mondo.

Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791) è stato un compositore e musicista austriaco. Annoverato tra i massimi geni della storia della musica, dotato di raro e precoce talento, iniziò a comporre all'età di cinque anni e morì all'età di trentacinque, lasciando pagine che influenzarono profondamente tutti i principali generi musicali della sua epoca, tra cui musica sinfonica, sacra, da camera e opere di vario genere, tanto da essere definito dal Grove Dictionary come "il compositore più universale nella storia della musica occidentale".Fu inoltre il primo, fra i musicisti più importanti, a svincolarsi dalla servitù feudale e a intraprendere una carriera come libero professionista. Incluso nei massimi esponenti del classicismo musicale settecentesco, insieme a Franz Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven costituisce la triade alla quale, nella letteratura musicologica, alcuni autori fanno riferimento come prima scuola di Vienna.

Massimo Mila (Torino, 14 agosto 1910 – Torino, 26 dicembre 1988) è stato un musicologo, critico musicale, antifascista e intellettuale italiano.