- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

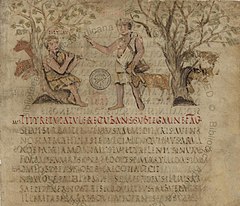

I Carmina Burana costituiscono un corpus di testi poetici medievali dell'XI e del XII secolo, prevalentemente in latino, tramandati da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo, il Codex Latinus Monacensis 4660 o Codex Buranus, proveniente dal convento di Benediktbeuern (l'antica Bura Sancti Benedicti, fondata attorno al 740 da San Bonifacio nei pressi di Bad Tölz in Baviera). Il codice è custodito nella Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera.

Carl Orff (Monaco di Baviera, 10 luglio 1895 – Monaco di Baviera, 29 marzo 1982) è stato un compositore tedesco, noto principalmente per i celeberrimi Carmina Burana (1937). Essendosi occupato intensamente anche di pedagogia e didattica, ha influenzato profondamente, attraverso lo Orff-Schulwerk, l'educazione musicale.

I Carmina Cantabrigiensia sono una collezione di poemi goliardici in latino medioevale contenuti su dieci fogli (ff. 432–41) del Codex Cantabrigiensis (C, MS Gg. 5.35), oggi custoditi presso la biblioteca dell'Università di Cambridge. I testi sopravvissuti sono copie fatte poco prima o appena dopo la conquista normanna dell'Inghilterra (1066). Potrebbero essere stati raccolti da uno studioso inglese, che aveva viaggiato in Europa in un periodo appena successivo all'ultimo canto datato (1039), e che lui aveva riportato nella chiesa di sant'Agostino di Canterbury, dove vennero copiati e dove il "Codex" è stato ospitato a lungo. Il manoscritto originale venne probabilmente distrutto in un incendio che colpì la chiesa nel 1168. Il dialetto usato nelle poche parti vernacolari, usate in alcune delle canzoni, appartiene alla lingua alto-tedesca antica parlato nella zona centro-settentrionale della Renania, probabilmente dall'area compresa tra Treviri, Colonia e Xanten. È stato suggerito che alcune delle canzoni potrebbero aver avuto origine in Francia o in Italia, infatti, mentre la maggior parte dei Carmina Cantabrigiensia sono presenti solo nel manoscritto di Cambridge, alcuni sono duplicati in un manoscritto (W), proveniente da Wolfenbüttel in Bassa Sassonia. Per lungo tempo si era pensato che i Carmina Cantabrigiensia fossero quarantanove, ma un foglio mancante, che ne conteneva ventisette, venne scoperto a Francoforte e restituito alla Biblioteca dell'Università nel 1982. Tutti i carmina sono stati copiati dalla stessa mano. Altri sette copiati da una mano diversa, ma che si ritiene appartengano allo stesso "Codex" (oltre ai primi quarantanove) sono state identificati come probabilmente facenti parte della collezione. Perciò ora si ritiene che il numero totale dei Carmina Cantabrigiensia sia di ottantatré. Alcuni dei versi sono neumati, per cui si presume che l'intera collezione venisse cantata. Quattro dei quarantanove originali vengono definiti modi (cioè melodie ovvero sequenze). Lo scopo della raccolta non è ancora del tutto chiaro, poteva trattarsi di un'antologia di versi latini utilizzata per insegnare la lingua, oppure di un libro di canzoni per i menestrelli girovaghi (i cosiddetti Clerici vagantes) o ancora di un'antologia privata. Il classicista Keith Sidwell sostiene che si tratterebbe del "..repertorio di un intrattenitore che lavorava alla corte imperiale".

Carmina burana è una cantata scenica composta da Carl Orff tra il 1935 e il 1936, ed è basata su 24 poemi tra quelli trovati nella raccolta medievale omonima, opera di goliardi e clerici vagantes. Il titolo completo è "Carmina burana: Cantiones profanae cantoribus et choris, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis". Questa cantata appartiene al trittico teatrale di Orff Trionfi, che, composto in periodi diversi, comprende anche i Catulli Carmina (1943) e il Trionfo di Afrodite (1953). Fu rappresentato la prima volta l'8 giugno 1937 a Francoforte sul Meno, mentre la prima italiana si tenne il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano.

Carmen un'op ra-comique di Georges Bizet in quattro atti (o quadri, come vengono chiamati dal compositore), su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Hal vy. Tratta dalla novella omonima di Prosper M rim e (1845), vi apporta delle modifiche salienti tra cui l'introduzione dei personaggi di Escamillo e Micaela, e il carattere di Don Jos , che nel romanzo viene descritto come un bandito rozzo e brutale. Bizet stesso collabor al libretto, scrivendo anche le parole della celebre habanera L'amour est un oiseau rebelle. La sua prima rappresentazione avvenne all'Op ra-Comique di Parigi il 3 marzo 1875. Inizialmente l'opera non ebbe grande successo, cos che Bizet, morto tre mesi dopo la prima rappresentazione, non pot vederne la fortuna.

Le Bucoliche sono un'opera del poeta latino Publio Virgilio Marone, iniziata nel 42 a.C e divulgata intorno al 39 a.C. È costituita da una raccolta di dieci egloghe esametriche con trattazione e intonazione pastorali; i componimenti hanno una lunghezza che varia dai 63 ai 111 versi, per un totale di 829 esametri. Questa scelta colloca quindi l'opera nel solco neoterico-callimacheo, di ispirazione alessandrina e precisamente nel filone teocriteo. “Bucoliche” deriva dal greco Βουκολικά (da βουκόλος = pastore, mandriano, bovaro); sono state definite anche ἐκλογαί, egloghe, ovvero "poesie scelte". Esse furono il primo frutto della poesia di Virgilio, ma, nello stesso tempo, possono essere considerate la trasformazione in linguaggio poetico dei precetti di vita appresi dalla scuola epicurea di Napoli.

Archipoeta (1130 – 1165) è il nom de plume con cui è conosciuto un celebre poeta goliardico tedesco del XII secolo, tra gli autori tramandati nei Carmina Burana.

A Zacinto - originariamente conosciuto come Né più mai toccherò le sacre sponde, dal primo verso - è uno dei più celebri sonetti endecasillabi di Ugo Foscolo, scritto a Milano negli ultimi mesi del 1802 e nei primissimi del 1803. Il componimento è dedicato all'isola del mar Ionio (l'odierna Zante) dove Foscolo nacque, ed affronta il tema dell'esilio, da lui autoproclamato dopo la cessione della Repubblica di Venezia, che allora comprendeva Zante, da parte di Napoleone agli Austriaci, e della nostalgia della terra. Il poeta paragona la sua condizione a quella di Ulisse, che però fu più fortunato di lui in quanto riuscì a rimettere piede sulla sua amata Itaca, mentre Foscolo è condannato ad una "illacrimata sepoltura" (una sepoltura in una tomba su cui nessuno potrà venire a piangere) in terra straniera.

A Bonaparte liberatore è un'ode scritta dal giovane Ugo Foscolo, firmata col nome di "Niccolò Ugo" (affiancando cioè il nome di battesimo allo pseudonimo, secondo una sua abitudine di quegli anni), che fu stampata a Bologna nel maggio del 1797 e, con l'aggiunta di una lettera diretta a Napoleone, nota come Orazione a Bonaparte (o Dedicatoria a Bonaparte), e numerose varianti, a Genova nel novembre del 1799, quando il poeta, soldato delle truppe francesi, si trovava nella città ligure.