- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il Credo o Simbolo degli apostoli (Symbolum apostolorum o Symbolum apostolicum) è un'antichissima formula di fede della religione cristiana. Fino al XV secolo venne attribuito agli stessi apostoli.

Il Simbolo niceno-costantinopolitano, detto anche Credo niceno-costantinopolitano, è una formula di fede relativa all'unicità di Dio, alla natura di Gesù e, implicitamente, pur senza usare il termine, alla trinità delle persone divine. Composto, in origine, dalla formulazione approvata al primo concilio di Nicea (325) (a cui vennero aggiunti ampliamenti, relativi anche allo Spirito Santo, nel primo concilio di Costantinopoli) esso fu redatto a seguito delle dispute che attraversavano la chiesa del IV secolo, soprattutto a causa delle teorie cristologiche di Ario (Arianesimo). Il simbolo niceno-costantinopolitano è ampiamente usato nella liturgia cristiana: viene infatti recitato durante la Messa. Il termine "simbolo" è derivato dal greco σύμβολον, che inizialmente aveva il senso di "tessera di riconoscimento" o contrassegno: due persone spezzavano una tessera di terracotta o un pezzo di legno e ne conservavano ognuno una delle due parti, così che, più tardi, il perfetto combaciare delle due parti messe insieme provava l'identità delle persone o dei rispettivi delegati. Così il simbolo della fede è la tessera o segno di riconoscimento tra i fedeli cristiani. Nella Chiesa dei primi secoli esisteva un rito chiamato Traditio Symboli (cioè Consegna del Simbolo, o Credo) con il quale la Chiesa, metaforicamente, "metteva insieme" (questo il senso della parola greca symbolon) e "consegnava" ai catecumeni una sorta di sintesi delle verità in cui crede.

Il monofisismo (dal greco monos, «unico», e physis, «natura») è il termine usato nella teologia cattolica e nella storiografia occidentale per indicare la forma di cristologia, elaborata nel V secolo dall'archimandrita greco Eutiche, secondo la quale la natura umana di Gesù era assorbita da quella divina e dunque in lui era presente solo la natura divina. Fu dichiarato falso e quindi eretico, affermando nello stesso tempo il diofisismo come unica tesi vera della cristologia, ortodossa e fondata nella Bibbia. In modo coerente, è considerato falso il titolo di christotokós (madre di Cristo) attribuito a Maria, che la Chiesa riconosce invece come theotókos (madre di Dio). L'appellativo di christotokós le veniva rivolto dai nestoriani, che in un certo senso rappresentano l'opposto dei monofisiti, in quanto nella loro dottrina le due nature, umana e divina, di Gesù Cristo sono totalmente distinte, del tutto separate e non possono coesistere contemporaneamente.

Francesco Durante (Frattamaggiore, 31 marzo 1684 – Napoli, 30 settembre 1755) è stato un compositore italiano.

Il cristianesimo è una religione a carattere universalistico, originata dal giudaismo nel I secolo, fondata sulla rivelazione ovvero sulla venuta e predicazione, contenuta nei Vangeli, di Gesù di Nazareth, inteso come figlio del Dio d'Israele e quindi Dio egli stesso, incarnato, morto e risorto per la salvezza dell'umanità, ovvero il Messia promesso, il Cristo.. Classificata da alcuni come "religione abramitica", insieme a ebraismo (da cui essa nasce) e islam, è la religione più diffusa, con una stima di circa 2,3 miliardi di fedeli nel mondo al 2015.

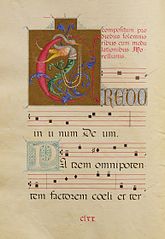

Il Credo è, nella liturgia e devozione cattoliche, la professione di fede che la comunità credente fa nei momenti liturgici, principalmente nelle celebrazioni eucaristiche delle domeniche e delle solennità liturgiche. La liturgia propone due formule per il credo: Il Simbolo apostolico: è un testo del II secolo, nato nella liturgia del battesimo. Il Simbolo niceno-costantinopolitano: è uno sviluppo del precedente, arricchito con le affermazioni cristologiche definite nel Concilio di Nicea e con le affermazioni di fede pneumatologiche definite nel Primo Concilio di Costantinopoli.C'è inoltre il Simbolo atanasiano: attribuito a Sant'Atanasio (IV secolo), era recitato nel Rito Romano nell'ufficio domenicale di prima della Riforma liturgica, e usato nel Rito ambrosiano come inno dell'Ufficio delle Letture. Nel rito del battesimo si preferisce la modalità in forma di domande e risposte: alle domande del presbitero o del vescovo sui tre articoli di fede del Simbolo apostolico i battezzandi rispondono tutti insieme "Sì, credo". Dopo di ciò sono battezzati. Tale modalità può essere usata anche nella celebrazione eucaristica, ed è obbligatoria nella liturgia della Veglia pasquale. Nonostante il credo venga recitato come fosse una preghiera, non lo è in modo proprio, ma è appunto una dichiarazione solenne dei principali articoli della fede ossia un riassunto dei principali dogmi. Il Simbolo niceno-costantinopolitano è stato fonte di controversie tra la Chiesa cattolica e la chiesa ortodossa per la questione del filioque.

La Congregazione per la dottrina della fede (CDF) (in latino Congregatio pro doctrina fidei), conosciuta dalla fondazione al 1908 come Santa Inquisizione e successivamente come Sant'Uffizio, è l'organismo della Curia romana incaricato di promuovere e tutelare la dottrina della Chiesa cattolica.

La Chiesa ortodossa, talvolta indicata anche come Chiesa ortodossa orientale, Chiesa cristiana d'Oriente o Chiesa cattolica ortodossa, è una comunione di Chiese cristiane nazionali, che sono o autocefale (cioè il cui capo non riconosce alcuna autorità religiosa in terra al di sopra di sé) o autonome (cioè dipendenti da un patriarcato, ma da esso distinte). Delle Chiese autocefale, nove sono patriarcati, storici o moderni. Come è indicato nelle pubblicazioni del Dipartimento di Statistiche delle Nazioni Unite, le denominazioni usate dai vari stati per indicare le religioni non sono uniformi. Così i cattolici sono identificati come "cattolici" in Portogallo, ma "cattolici romani" in Germania, e il termine "ortodosso", che in Etiopia indica soprattutto appartenenza alla Chiesa ortodossa etiope, una delle Chiese ortodosse orientali, in Romania indica soprattutto l'essere membri della Chiesa ortodossa romena, una delle Chiese che in inglese e tedesco sono anch'esse chiamate orientali (usando però Eastern, un vocabolo distinto da Oriental, anche se sinonimo), ma che in lingue che non dispongono di una simile coppia di sinonimi sono chiamate bizantine o calcedonesi. Queste ultime lingue attualmente riservano l'aggettivo "orientali" per le Chiese che non accettano il Concilio di Calcedonia.La Chiesa ortodossa, erede della cristianità dell'antico Impero romano, ridotto poi in quello chiamato dagli storici l'Impero bizantino, è ora suddivisa negli antichi quattro Patriarcati storici di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme della Pentarchia (senza il quinto, d'Occidente) e in diverse altre chiese autocefale (delle quali non tutte si chiamano patriarcati). Essa ritiene che solo al proprio interno, quindi in via esclusiva, sussista la continuità della Chiesa universale fondata da Gesù Cristo (proprio come lo ritiene, da parte sua, la Chiesa cattolica romana).