- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

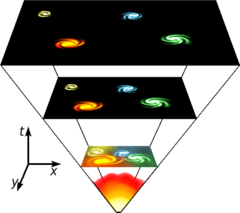

Il termine quarta dimensione è generalmente riferito a un'estensione degli oggetti ulteriore rispetto alla lunghezza, alla larghezza e alla profondità, che implica la necessità di un'ulteriore coordinata, oltre a quelle spaziali, per individuare univocamente la posizione dei punti. La quarta dimensione ammette come ogni altra dimensione una descrizione astratta nell'ambito della topologia, dove spazi con dimensioni superiori a tre discendono naturalmente dalla generalizzazione dei concetti geometrici elementari come retta, superficie e volume. In fisica, e in particolare nella teoria della relatività, la quarta dimensione è riferita al tempo, componente che costituisce lo spazio-tempo quadridimensionale unificato in cui occorrono ed esistono tutti gli eventi del nostro universo. Dal punto di vista matematico, oltre alla quarta dimensione possono esserne aggiunte altre che possono avere caratteristiche anche completamente differenti rispetto a quelle della geometria euclidea. Dal punto di vista fisico, sono state proposte alcune teorie volte a meglio descrivere le interazioni fondamentali tra le particelle, che prevedono l'esistenza di ulteriori dimensioni oltre al tempo e alle tre spaziali. In questi ambiti il tempo può essere indicato come l'ultima dimensione possibile e il termine "quarta dimensione" può riferirsi semplicemente a una delle dimensioni spaziali aggiuntive. Esempi di modelli di questo tipo sono la teoria delle stringhe e le teorie di Kaluza-Klein.

La dimensione (dal latino dimensio, "misura") è, essenzialmente, il numero di gradi di libertà disponibili per il movimento di un punto materiale in uno spazio. Nell'uso comune, le dimensioni di un oggetto diventano le misure che ne definiscono la forma e la grandezza. Questo significato è collegato all'uso che se ne fa in questa voce, ma se ne discosta sotto diversi aspetti.

La quiete dopo la tempesta è una poesia composta da Giacomo Leopardi nel settembre del 1829 e pubblicata per la prima volta nel 1831. È formata da tre strofe libere di endecasillabi e settenari disposti irregolarmente. In essa, inizialmente il poeta descrive, con tono di festosa esultanza, la vita che riprende più operosa ed animata, dopo le violenze di un forte temporale, distaccandosi apparentemente dal proprio pessimismo cosmico. Nella seconda parte del canto, però, viene argomentata una dolorosa meditazione sull'inesorabile infelicità del genere umano, la cui unica gioia consiste esclusivamente nella cessazione momentanea del dolore.

In cosmologia l'inflazione (dal termine inglese inflation, che ha conservato anche l'originario significato di "gonfiaggio" derivato dal latino inflatio) è una teoria che ipotizza che l'universo, poco dopo il Big Bang, abbia attraversato una fase di espansione estremamente rapida, dovuta a una grande pressione negativa. Si stima che l'inflazione sia avvenuta intorno a 10×10−35 s dal Big Bang, sia durata intorno a 10−30 s e abbia aumentato il raggio dell'universo di un fattore enorme, tra 1025 e 1030 (circa un miliardo di miliardi di miliardi di volte). L'ipotesi prevalente è che sia stata generata da un campo di energia chiamato inflatone, forse originato da uno stato instabile dovuto alla non immediata rottura spontanea di simmetria delle forze fondamentali dopo una transizione di fase quantistica; tale campo, caratterizzato da una grande energia di punto zero, avrebbe assunto il ruolo di costante cosmologica, provocando l'espansione quasi esponenziale dell'universo. Al termine della breve fase inflazionaria l'espansione sarebbe ripresa al ritmo precedente secondo la cosmologia standard.La teoria è stata proposta inizialmente da Alexei Starobinski in Unione Sovietica e contemporaneamente da Alan Guth negli Stati Uniti d'America all'inizio degli anni ottanta.

L'illuminismo fu un movimento politico, sociale, culturale e filosofico che si sviluppò nel XVIII secolo in Europa. Nacque in Inghilterra ma ebbe il suo massimo sviluppo in Francia, poi in tutta Europa e raggiunse anche l'America. Il termine "illuminismo" è passato a significare genericamente qualunque forma di pensiero che voglia "illuminare" la mente degli uomini, ottenebrata dall'ignoranza e dalla superstizione, servendosi della critica, della ragione e dell'apporto della scienza.

Giovanni Pascoli (San Mauro di Romagna, 31 dicembre 1855 – Bologna, 6 aprile 1912) è stato un poeta, accademico e critico letterario italiano, figura emblematica della letteratura italiana di fine Ottocento, considerato insieme a Gabriele D'Annunzio, il maggior poeta decadente italiano, nonostante la sua formazione principalmente positivistica. Dal Fanciullino, articolo programmatico pubblicato per la prima volta nel 1897, emerge una concezione intima e interiore del sentimento poetico, orientato alla valorizzazione del particolare e del quotidiano, e al recupero di una dimensione infantile e quasi primitiva. D'altra parte, solo il poeta può esprimere la voce del "fanciullino" presente in ognuno: quest'idea consente a Pascoli di rivendicare per sé il ruolo, per certi versi ormai anacronistico, di "poeta vate", e di ribadire allo stesso tempo l'utilità morale (specialmente consolatoria) e civile della poesia. Egli, pur non partecipando attivamente ad alcun movimento letterario dell'epoca, né mostrando particolare propensione verso la poesia europea contemporanea (al contrario di D'Annunzio), manifesta nella propria produzione tendenze prevalentemente spiritualistiche e idealistiche, tipiche della cultura di fine secolo segnata dal progressivo esaurirsi del positivismo. Complessivamente la sua opera appare percorsa da una tensione costante tra la vecchia tradizione classicista ereditata dal maestro Giosuè Carducci, e le nuove tematiche decadenti. Risulta infatti difficile comprendere il vero significato delle sue opere più importanti, se si ignorano i dolorosi e tormentosi presupposti biografici e psicologici che egli stesso riorganizzò per tutta la vita, in modo ossessivo, come sistema semantico di base del proprio mondo poetico e artistico.

La camera riverberante elettromagnetica (nota anche come camera riverberante, o, in inglese, electromagnetic reverberation chamber) è un ambiente dedicato ai test di compatibilità elettromagnetica (EMC), quali test di emissione, suscettibilità e schermatura. Le prime camere di riverbero furono introdotte nel campo della ricerca elettromagnetica nel 1968 da H.A. Mendes, mentre nel campo dell'acustica le camere riverberanti erano già note e utilizzate dalla fine del 1800.

Il Big Bang (pron. inglese /biɡˈbænɡ/, in Italiano "Grande Scoppio") è un modello cosmologico basato sull'idea che l'universo iniziò a espandersi a velocità elevatissima in un tempo finito nel passato a partire da una condizione di curvatura, temperatura e densità estreme, e che questo processo continui tuttora. È il modello predominante nella comunità scientifica sulla base di prove e osservazioni astronomiche. In particolare la buona corrispondenza dell'abbondanza cosmica degli elementi leggeri come l'idrogeno e l'elio con i valori previsti in seguito al processo di nucleosintesi primordiale, e ancor più l'esistenza della radiazione cosmica di fondo, con uno spettro in linea con quello di corpo nero, hanno convinto la maggior parte degli scienziati che un evento simile al Big Bang ha avuto luogo quasi 14 miliardi di anni fa.Tuttavia la teoria ha dei limiti: procedendo idealmente a ritroso nel tempo, in un processo inverso all'espansione, densità e temperatura aumentano fino a un istante nel cui intorno questi valori tendono all'infinito e il volume tende a zero, così che le attuali teorie fisiche non sono più applicabili (singolarità). Per questo la teoria non è adeguata a descrivere la condizione iniziale, ma fornisce un'ottima descrizione dell'evoluzione dell'universo da un determinato momento in poi. Sul fronte sperimentale, negli acceleratori di particelle si studia il comportamento della materia e dell'energia in condizioni estreme, vicine a quelle in cui si sarebbe trovato l'universo durante le prime fasi del Big Bang, ma senza la possibilità di esaminare il livello di energia all'inizio dell'espansione.

In astrologia si chiamano aspetti le distanze angolari che i pianeti formano tra loro nell'oroscopo. Sono detti natali se riguardano il tema natale di un dato individuo, celesti se riferiti alle posizioni che i singoli pianeti assumono nei vari momenti col passare del tempo.Gli aspetti natali unitamente ai segni, ai pianeti ed alle case sono gli elementi generalmente utilizzati per l'analisi del tema di nascita. Gli aspetti celesti vengono utilizzati anche per analizzare i transiti dei pianeti sulle posizioni natali. Vengono inoltre considerati non solo gli aspetti che si creano tra i pianeti, ma anche quelli tra i pianeti e le cuspidi delle case astrologiche soprattutto verso i punti cardinali come l'Ascendente, il Discendente, il Medium Coeli e l'Imum Coeli.