- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), spesso abbreviato in Partito Socialdemocratico Italiano, è stato un partito politico italiano di ispirazione socialdemocratica. Fu fondato l'11 gennaio 1947 con la denominazione, in rievocazione dell'antecedente esperienza prefascista, di Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, in seguito alla scissione di Palazzo Barberini dal Partito Socialista Italiano della corrente di Giuseppe Saragat. La denominazione mutò in PSDI nel 1952. Entrato in una lunga fase di agonia dopo lo scoppio dello scandalo di Tangentopoli fra il 1992 e il 1994, scomparve nel 1998 per aderire ai Socialisti Democratici Italiani. Nel 2004 il PSDI è stato rifondato con nome e simbolo identici, in continuità giuridica con l'esperienza precedente, senza tuttavia riottenere una significativa consistenza politica: ha avuto un solo parlamentare, eletto nelle file dell'Ulivo nel 2006.

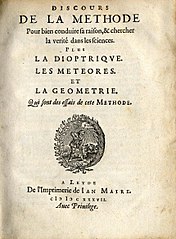

Il Discorso sul metodo è la prima opera pubblicata da René Descartes (italianizzato in Cartesio) in forma anonima e in francese nel 1637 a Leida congiuntamente a tre saggi scientifici La diottrica, Le meteore, La geometria, dei quali costituisce la prefazione. Il discorso è quindi da considerarsi come «un tutt'uno con i saggi».Il titolo originale prova questo intento di unitarietà dell'opera: "Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences Plus la Dioptrique, les Meteores, et la Geometrie qui sont des essais de cete Methode" (Discorso sul metodo per un retto uso della propria ragione e per la ricerca della verità nelle scienze più la diottrica, le meteore e la geometria che sono saggi di questo metodo.) L'argomento dell'opera è indicato dallo stesso Cartesio:

Il discorso di Benito Mussolini del 3 gennaio 1925 (detto anche discorso di Mussolini sul delitto Matteotti) è il discorso pronunciato dal presidente del Consiglio dei ministri Benito Mussolini nella mattina del 3 gennaio 1925 alla Camera dei deputati del Regno d'Italia.

Il discorso indiretto libero una variante del discorso indiretto che fonde le modalit del discorso diretto e di quello indiretto in una forma ibrida. Esso discorso indiretto in quanto passa attraverso la mediazione del soggetto riferente che per mantiene stilemi, cio quegli elementi caratteristici che sono il tratto distintivo dello stile di uno scrittore o di un testo, e strutture grammaticali del discorso diretto. Esso era ben noto sin dagli scrittori classici e viene chiamato libero perch non viene in esso utilizzato quel legame tra discorso del narratore e discorso del personaggio che il verbo di "dire" o "pensare". Nel caso del discorso indiretto libero, nessun preciso "segnale" grammaticale indica il momento del passaggio tra i due discorsi. Infatti in apparenza sembra essere il narratore che continua a "vedere" e a "pensare", ma in realt il personaggio. Sinteticamente il discorso indiretto libero un discorso in cui le parole o i pensieri dei personaggi vengono introdotti e portati nel testo in forma indiretta tramite il narratore, senza l'uso dei verbi dichiarativi, e dalla congiunzione che. Inoltre i tempi verbali utilizzati sono l'indicativo imperfetto e il condizionale passato. Maestri di questo stile sono stati nella letteratura europea gli scrittori Gustave Flaubert e Jane Austen. Nella letteratura italiana, questo tipo di discorso stato ampiamente utilizzato nella tecnica narrativa da Giovanni Verga. Ad esempio Luigi Pirandello nella novella Ci ula scopre la luna scrive: "Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola l , eccola l , la Luna.... C'era la luna! la luna!" (la parte in corsivo un esempio di discorso indiretto libero, il pensiero di Ci ula). Per citare un altro esempio, Verga all'inizio della novella Rosso Malpelo scrive:" Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei soldi....." (qui il discorso indiretto libero esprime il punto di vista della madre del protagonista). Sempre il Verga, nel romanzo Mastro-don Gesualdo, scrive: "Egli invece non aveva sonno. Si sentiva allargare il cuore. Gli venivano tanti ricordi piacevoli. Ne aveva portate delle pietre sulle spalle, prima di fabbricare quel magazzino! E ne aveva passati dei giorni senza pane, prima di possedere tutta quella roba!". (Le righe in corsivo sono un discorso indiretto libero, essendo mancanti il verbo introduttivo e la congiunzione subordinante). Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita (Verga). Il discorso indiretto "non libero" sarebbe: "E dicevano che anche la roba....".

È passato alla storia come “Discorso di Stradella” il discorso pronunciato il 10 ottobre 1875 dal leader della sinistra storica, Agostino Depretis di fronte ai suoi elettori del collegio omonimo. Tale discorso fu propedeutico a quella "rivoluzione parlamentare" che portò la sinistra italiana al governo, nell'ultimo venticinquennio del XIX secolo.

È conosciuto come il Discorso di Quarto, l'orazione pronunciata da Gabriele D'Annunzio in occasione del 55º anniversario della Spedizione dei Mille, dallo scoglio di Quarto da cui partì l'impresa di Giuseppe Garibaldi. Il poeta prese spunto dalla ricorrenza e utilizzò tutte le sue risorse psicologiche per mobilitare il paese reale contro la presunta viltà dei rappresentanti legali e il parlamento, a favore dell'ingresso dell'Italia in guerra contro l'Austria, a coronamento degli ideali risorgimentali. Il discorso, inoltre, dettò il modello ad uno stile tribunizio destinato ad avere molto successo in Italia.

Il discorso di Gettysburg (Gettysburg Address in inglese) è il discorso pronunciato dal presidente statunitense Abramo Lincoln il pomeriggio del 19 novembre 1863, durante la guerra di secessione americana, alla cerimonia di inaugurazione del cimitero militare di Gettysburg, svoltasi quattro mesi e mezzo dopo la sanguinosa battaglia di Gettysburg. Il pensiero di Lincoln era rivolto allo sforzo della nazione nel corso della guerra civile, ma con l'ideale che a Gettysburg nessun soldato, dell'Unione o della Confederazione, del nord o del sud, fosse morto invano. Questo discorso rappresentò una pietra miliare nella costruzione della futura nazione americana. Lincoln parla di come gli esseri umani siano uguali, riprendendo quanto sancito nella Dichiarazione di Indipendenza. Sostenne anche che la guerra civile sia stata una lotta non solo per l'Unione, ma «la rinascita della libertà» che avrebbe reso tutti davvero uguali all'interno di un'unica nazione finalmente unita. Il discorso inizia con il famoso «Ottantasette anni fa», riferendosi al 1776, anno in cui avvenne la Rivoluzione Americana. Lincoln utilizzò la cerimonia di Gettysburg per incoraggiare il popolo ad aiutare la democrazia americana, in modo che il «governo del popolo, dal popolo, per il popolo, non abbia a perire (non sia distrutto) dalla terra». Nonostante questo discorso sia stato uno dei più importanti della storia nazionale, non vi è certezza riguardo alle esatte parole del testo pronunciato quel giorno, dato che i cinque manoscritti noti a riguardo si differenziano l'uno dall'altro per alcuni dettagli.

È passato alla storia come “Discorso di Dronero” il discorso pronunciato il 12 ottobre 1919 dallo statista liberale Giovanni Giolitti di fronte ai suoi elettori del collegio omonimo, in vista delle Elezioni politiche italiane del 1919. Con tale discorso, Giolitti riaffermò l’esattezza della posizione “neutralista” da lui tenuta prima dell'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra. Il discorso fu visto come un’apertura al Partito socialista, anch’esso neutralista e, per tale motivo, gli fece guadagnare il soprannome spregiativo di "bolscevico dell'Annunziata".

I deputati dell'assemblea costituente italiana furono eletti in occasione delle elezioni politiche del 1946, attraverso un sistema proporzionale. I seggi da assegnare erano in tutto 556, distribuiti in 31 collegi elettorali; quasi il 40% degli eletti risultò di ispirazione comunista o socialista, mentre la maggioranza, pari ad un po' più del 60%, si collocava su opinioni alternative a quelle della sinistra che si articolavano in posizioni di stampo cattolico, conservatore e liberale.