- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Roma (AFI: /ˈroma/, ) è un comune italiano di 2 790 712 abitanti, capitale della Repubblica Italiana, nonché capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Lazio. Si tratta del comune più popoloso d'Italia e il terzo dell'Unione europea dopo Berlino e Madrid, mentre con 1287,36 km² è il comune più esteso d'Italia e la quinta città più estesa d'Europa dopo Mosca, Istanbul, Londra e San Pietroburgo, nonché la prima dell'Unione europea. Dotata di un ordinamento amministrativo speciale, denominato Roma Capitale, disciplinato da una legge dello Stato, è inoltre il comune europeo con la maggiore superficie di aree verdi. Fondata secondo la tradizione il 21 aprile del 753 a.C. (sebbene scavi recenti nel Lapis niger farebbero risalire la fondazione a 2 secoli prima), nel corso dei suoi tre millenni di storia è stata la prima metropoli dell'umanità, cuore pulsante di una delle più importanti civiltà antiche, che influenzò la società, la cultura, la lingua, la letteratura, l'arte, l'architettura, l'urbanistica, l'ingegneria civile, la filosofia, la religione, il diritto e i costumi dei secoli successivi. Luogo di origine della lingua latina, fu capitale dell'Impero romano che estendeva il suo dominio su tutto il bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Europa, dello Stato Pontificio, sottoposto al potere temporale dei papi e del Regno d'Italia (dal 1871 al 1946). Per antonomasia, è definita l'Urbe, Caput Mundi e Città eterna. Cuore della cristianità cattolica, è l'unica città al mondo ad ospitare al proprio interno un intero Stato, l'enclave della Città del Vaticano: per tale motivo è spesso definita capitale di due Stati. Il suo centro storico, delimitato dal perimetro delle mura aureliane, sovrapposizione di testimonianze di quasi tre millenni, è espressione del patrimonio storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo e, nel 1980, insieme alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città, è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, provvedimento esteso nel 1990 ai territori compresi all'interno delle mura gianicolensi. Luogo di fondazione della Comunità economica europea e dell'Euratom, ospita anche le sedi di tre organizzazioni delle Nazioni Unite: l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e il Programma alimentare mondiale (PAM).

Le parole di una lingua vengono suddivise secondo vari aspetti in parti del discorso (dette anche classi lessicali o categorie lessicali). I criteri della suddivisione delle parti del discorso sono specifici per le singole lingue, quindi non universali. Anche all'interno delle singole lingue le suddivisioni in parti del discorso variano a seconda del numero di parti del discorso richieste e secondo la loro definizione. Secondo la loro funzione all'interno di una frase, le parole appartengono a specifiche categorie sintattiche. Gli aggettivi in tedesco, per esempio, si trovano prima del sostantivo di riferimento e dopo l'articolo. La morfologia distingue le parole dal punto di vista della possibilità di flessione: i verbi italiani per esempio assumono forme modali finite e indefinite congiunte a forme temporali al passato, al presente e al futuro. Il criterio morfologico vale naturalmente per le cosiddette lingue flessive, come l'italiano, il tedesco, il sanscrito o il latino. In inglese la questione si fa problematica, mentre per il cinese, che è una lingua isolante, questo criterio non è applicabile. Più universali sono le disposizioni funzionali, che recentemente sono state formulate, come nella teoria dei campi dello psicolinguista Karl Bühler, che divide gli indici ("io", "qui", "adesso" ecc.) dai simboli linguistici ("veloce", "donna", "costruire"). Questo approccio è stato ampliato nella pragmatica funzionale.

L'italiano ([itaˈljaːno] ) è una lingua romanza parlata principalmente in Italia. È classificato al 27º posto tra le lingue per numero di parlanti nel mondo e, in Italia, è utilizzato da circa 58 milioni di residenti. Nel 2015 era la lingua materna del 90,4% dei residenti in Italia, che spesso lo acquisiscono e lo usano insieme alle varianti regionali dell'italiano, alle lingue regionali e ai dialetti. In Italia viene ampiamente usato per tutti i tipi di comunicazione della vita quotidiana ed è largamente prevalente nei mezzi di comunicazione nazionali, nell'amministrazione pubblica dello Stato italiano e nell'editoria. Oltre ad essere la lingua ufficiale dell'Italia, è anche una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, di San Marino, della Svizzera, della Città del Vaticano e del Sovrano militare ordine di Malta. È inoltre riconosciuto e tutelato come "lingua della minoranza nazionale italiana" dalla Costituzione slovena e croata nei territori in cui vivono popolazioni di dialetto istriano. È diffuso nelle comunità di emigrazione italiana, è ampiamente noto anche per ragioni pratiche in diverse aree geografiche ed è una delle lingue straniere più studiate nel mondo.Dal punto di vista storico l'italiano è una lingua basata sul fiorentino letterario usato nel Trecento.

Il discorso del re (The King's Speech) è un film del 2010 diretto da Tom Hooper. Interpretato da Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter e Guy Pearce, il film, ispirato a una storia vera, ruota attorno ai problemi di balbuzie del re Giorgio VI e al rapporto con il logopedista Lionel Logue, che lo ebbe in cura. Il discorso al quale si fa riferimento è quello con cui il re annunciò alla nazione la dichiarazione di guerra alla Germania e il conseguente ingresso del Regno Unito nella seconda guerra mondiale. Il film ha vinto il premio del pubblico al Toronto International Film Festival, 5 British Independent Film Awards 2010 (su 8 nomination), ha ottenuto 7 candidature ai Golden Globe 2011 (una ha fruttato il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico al protagonista Colin Firth), ben 7 BAFTA incluso miglior film dell'anno e miglior film britannico, nonché 4 premi Oscar su 12 candidature: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura originale.

Il discorso indiretto libero una variante del discorso indiretto che fonde le modalit del discorso diretto e di quello indiretto in una forma ibrida. Esso discorso indiretto in quanto passa attraverso la mediazione del soggetto riferente che per mantiene stilemi, cio quegli elementi caratteristici che sono il tratto distintivo dello stile di uno scrittore o di un testo, e strutture grammaticali del discorso diretto. Esso era ben noto sin dagli scrittori classici e viene chiamato libero perch non viene in esso utilizzato quel legame tra discorso del narratore e discorso del personaggio che il verbo di "dire" o "pensare". Nel caso del discorso indiretto libero, nessun preciso "segnale" grammaticale indica il momento del passaggio tra i due discorsi. Infatti in apparenza sembra essere il narratore che continua a "vedere" e a "pensare", ma in realt il personaggio. Sinteticamente il discorso indiretto libero un discorso in cui le parole o i pensieri dei personaggi vengono introdotti e portati nel testo in forma indiretta tramite il narratore, senza l'uso dei verbi dichiarativi, e dalla congiunzione che. Inoltre i tempi verbali utilizzati sono l'indicativo imperfetto e il condizionale passato. Maestri di questo stile sono stati nella letteratura europea gli scrittori Gustave Flaubert e Jane Austen. Nella letteratura italiana, questo tipo di discorso stato ampiamente utilizzato nella tecnica narrativa da Giovanni Verga. Ad esempio Luigi Pirandello nella novella Ci ula scopre la luna scrive: "Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola l , eccola l , la Luna.... C'era la luna! la luna!" (la parte in corsivo un esempio di discorso indiretto libero, il pensiero di Ci ula). Per citare un altro esempio, Verga all'inizio della novella Rosso Malpelo scrive:" Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei soldi....." (qui il discorso indiretto libero esprime il punto di vista della madre del protagonista). Sempre il Verga, nel romanzo Mastro-don Gesualdo, scrive: "Egli invece non aveva sonno. Si sentiva allargare il cuore. Gli venivano tanti ricordi piacevoli. Ne aveva portate delle pietre sulle spalle, prima di fabbricare quel magazzino! E ne aveva passati dei giorni senza pane, prima di possedere tutta quella roba!". (Le righe in corsivo sono un discorso indiretto libero, essendo mancanti il verbo introduttivo e la congiunzione subordinante). Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita (Verga). Il discorso indiretto "non libero" sarebbe: "E dicevano che anche la roba....".

Il discorso del bivacco è stato il primo discorso tenuto da Benito Mussolini, in veste di Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia, alla Camera dei deputati in data 16 novembre 1922.

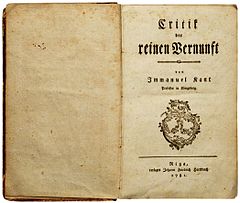

La Critica della ragion pura (titolo originale Kritik der reinen Vernunft) è l'opera maggiormente nota di Immanuel Kant. L'opera, pubblicata nel 1781, ed in seguito ampiamente rimaneggiata nella seconda edizione del 1787, è suddivisa in due parti: 1. La Dottrina trascendentale degli elementi, che costituisce la prima parte (generalmente più nota della seconda), a sua volta suddivisa in due grandi ripartizioni: Estetica trascendentale Logica trascendentale (composta dall'Analitica trascendentale e dalla Dialettica trascendentale) 2. La Dottrina trascendentale del metodo.

La Critica della ragion pratica (in originale Kritik der praktischen Vernunft) è un'opera di Immanuel Kant pubblicata nel 1788; è la seconda per ordine cronologico delle tre celebri Critiche di Kant, di cui fanno parte anche la Critica della ragion pura (1781) e la Critica del Giudizio (1790). Nella Ragion pratica, il filosofo conduce l'analisi critica della ragione nel caso in cui essa sia indirizzata all'azione ed al comportamento, alla pratica per l'appunto. Lo scritto è affine ad altre due opere kantiane, la Fondazione della metafisica dei costumi (1785) e La metafisica dei costumi (1797): nella Fondazione e nella Critica Kant pone il problema della fondazione e dei principi della "critica", in una parte della Metafisica dei costumi, dal titolo Dottrina della virtù (l'altra parte dell'opera è la Dottrina del diritto), Kant passa dalla "critica" al "sistema", ovvero espone i "doveri" e la sua etica. Come nella Ragion pura il filosofo si proponeva di mostrare non cosa l'uomo conosce, ma "come" conosce, ovvero evidenziare i principi della conoscenza umana, allo stesso modo ora si pone di fronte al problema della morale: egli non vuole definire quali precetti etici debbano essere seguiti dall'uomo, bensì "come" quest'ultimo debba comportarsi per compiere un'azione autenticamente morale, e quindi in cosa consiste realmente la morale. La morale della Critica della ragion pratica vuole essere, come già chiarisce la "Prefazione" all'opera, una morale formale, vuole indicare una "formula della moralità", la forma della morale, ma non il suo contenuto (le norme morali). Le norme della moralità, i singoli doveri, non sono in contrasto con l'intento della morale kantiana nel suo complesso, ma rientrano nei compiti non della Critica della ragion pratica, ma della "Dottrina della virtù" della Metafisica dei costumi (1797) che contiene il sistema dei doveri che derivano dalla ragione pratica.

Carla Voltolina, vedova Pertini (Torino, 14 giugno 1921 – Roma, 6 dicembre 2005), è stata una giornalista e partigiana italiana, consorte del presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, in carica dal 9 luglio 1978 al 29 giugno 1985.