- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il discorso indiretto libero una variante del discorso indiretto che fonde le modalit del discorso diretto e di quello indiretto in una forma ibrida. Esso discorso indiretto in quanto passa attraverso la mediazione del soggetto riferente che per mantiene stilemi, cio quegli elementi caratteristici che sono il tratto distintivo dello stile di uno scrittore o di un testo, e strutture grammaticali del discorso diretto. Esso era ben noto sin dagli scrittori classici e viene chiamato libero perch non viene in esso utilizzato quel legame tra discorso del narratore e discorso del personaggio che il verbo di "dire" o "pensare". Nel caso del discorso indiretto libero, nessun preciso "segnale" grammaticale indica il momento del passaggio tra i due discorsi. Infatti in apparenza sembra essere il narratore che continua a "vedere" e a "pensare", ma in realt il personaggio. Sinteticamente il discorso indiretto libero un discorso in cui le parole o i pensieri dei personaggi vengono introdotti e portati nel testo in forma indiretta tramite il narratore, senza l'uso dei verbi dichiarativi, e dalla congiunzione che. Inoltre i tempi verbali utilizzati sono l'indicativo imperfetto e il condizionale passato. Maestri di questo stile sono stati nella letteratura europea gli scrittori Gustave Flaubert e Jane Austen. Nella letteratura italiana, questo tipo di discorso stato ampiamente utilizzato nella tecnica narrativa da Giovanni Verga. Ad esempio Luigi Pirandello nella novella Ci ula scopre la luna scrive: "Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola l , eccola l , la Luna.... C'era la luna! la luna!" (la parte in corsivo un esempio di discorso indiretto libero, il pensiero di Ci ula). Per citare un altro esempio, Verga all'inizio della novella Rosso Malpelo scrive:" Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei soldi....." (qui il discorso indiretto libero esprime il punto di vista della madre del protagonista). Sempre il Verga, nel romanzo Mastro-don Gesualdo, scrive: "Egli invece non aveva sonno. Si sentiva allargare il cuore. Gli venivano tanti ricordi piacevoli. Ne aveva portate delle pietre sulle spalle, prima di fabbricare quel magazzino! E ne aveva passati dei giorni senza pane, prima di possedere tutta quella roba!". (Le righe in corsivo sono un discorso indiretto libero, essendo mancanti il verbo introduttivo e la congiunzione subordinante). Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita (Verga). Il discorso indiretto "non libero" sarebbe: "E dicevano che anche la roba....".

Le parole di una lingua vengono suddivise secondo vari aspetti in parti del discorso (dette anche classi lessicali o categorie lessicali). I criteri della suddivisione delle parti del discorso sono specifici per le singole lingue, quindi non universali. Anche all'interno delle singole lingue le suddivisioni in parti del discorso variano a seconda del numero di parti del discorso richieste e secondo la loro definizione. Secondo la loro funzione all'interno di una frase, le parole appartengono a specifiche categorie sintattiche. Gli aggettivi in tedesco, per esempio, si trovano prima del sostantivo di riferimento e dopo l'articolo. La morfologia distingue le parole dal punto di vista della possibilità di flessione: i verbi italiani per esempio assumono forme modali finite e indefinite congiunte a forme temporali al passato, al presente e al futuro. Il criterio morfologico vale naturalmente per le cosiddette lingue flessive, come l'italiano, il tedesco, il sanscrito o il latino. In inglese la questione si fa problematica, mentre per il cinese, che è una lingua isolante, questo criterio non è applicabile. Più universali sono le disposizioni funzionali, che recentemente sono state formulate, come nella teoria dei campi dello psicolinguista Karl Bühler, che divide gli indici ("io", "qui", "adesso" ecc.) dai simboli linguistici ("veloce", "donna", "costruire"). Questo approccio è stato ampliato nella pragmatica funzionale.

L'italiano ([itaˈljaːno] ) è una lingua romanza parlata principalmente in Italia. È classificato al 27º posto tra le lingue per numero di parlanti nel mondo e, in Italia, è utilizzato da circa 58 milioni di residenti. Nel 2015 era la lingua materna del 90,4% dei residenti in Italia, che spesso lo acquisiscono e lo usano insieme alle varianti regionali dell'italiano, alle lingue regionali e ai dialetti. In Italia viene ampiamente usato per tutti i tipi di comunicazione della vita quotidiana ed è largamente prevalente nei mezzi di comunicazione nazionali, nell'amministrazione pubblica dello Stato italiano e nell'editoria. Oltre ad essere la lingua ufficiale dell'Italia, è anche una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, di San Marino, della Svizzera, della Città del Vaticano e del Sovrano militare ordine di Malta. È inoltre riconosciuto e tutelato come "lingua della minoranza nazionale italiana" dalla Costituzione slovena e croata nei territori in cui vivono popolazioni di dialetto istriano. È diffuso nelle comunità di emigrazione italiana, è ampiamente noto anche per ragioni pratiche in diverse aree geografiche ed è una delle lingue straniere più studiate nel mondo.Dal punto di vista storico l'italiano è una lingua basata sul fiorentino letterario usato nel Trecento.

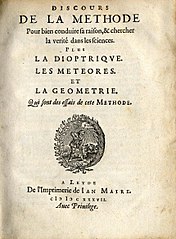

Il Discorso sul metodo è la prima opera pubblicata da René Descartes (italianizzato in Cartesio) in forma anonima e in francese nel 1637 a Leida congiuntamente a tre saggi scientifici La diottrica, Le meteore, La geometria, dei quali costituisce la prefazione. Il discorso è quindi da considerarsi come «un tutt'uno con i saggi».Il titolo originale prova questo intento di unitarietà dell'opera: "Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences Plus la Dioptrique, les Meteores, et la Geometrie qui sont des essais de cete Methode" (Discorso sul metodo per un retto uso della propria ragione e per la ricerca della verità nelle scienze più la diottrica, le meteore e la geometria che sono saggi di questo metodo.) L'argomento dell'opera è indicato dallo stesso Cartesio:

Il discorso diretto è una delle due forme in cui in letteratura possono essere riportate le parole e i pensieri dei personaggi del testo; l'altra forma è il discorso indiretto. Le battute sono segnalate dall'uso di formule delimitate da due virgolette. In questo caso la focalizzazione è esterna e minima la distanza narrato-lettore. Esempio: Gli dissi a voce alta: «Non proseguire, se dovessi continuare autonomamente potresti perderti».Nel "discorso diretto libero" le parole del personaggio entrano al posto della voce narrante. Quindi il discorso diretto libero consente al lettore di individuare con minor sforzo chi sta parlando, con che tono, a chi si rivolge, ecc. Esempio: «Non spegnere la luce» «Perché?» «Sto leggendo un articolo molto interessante»L'inverso del discorso diretto è quello indiretto, le parole dei personaggi vengono riportate dal narratore, ma senza l'uso di verbi dichiarativi: Esempio: Il maestro riferì che avevano bisogno di aiuto.Il discorso diretto, quando è al presente resta sempre uguale, quindi: Luigi dice: "Vado a casa" (Diretto) Luigi dice che va a casa (Indiretto)Inoltre i verbi che introducono le frasi tra le virgolette restano sempre gli stessi. Quando è al condizionale passato la frase nel discorso indiretto si modifica così: Luigi disse: "Andrò a casa" (Diretto) Luigi disse che sarebbe andato a casa (Indiretto)Invece nel caso che la frase sia interrogativa si forma nel seguente modo: Luigi mi chiede: "Dov'è Anna?" (Diretta) Luigi mi chiede dove sia Anna (Indiretta).Ciò significa che nelle domande per trasformarle in discorso indiretto si usa il congiuntivo. r

Un discorso è una modalità di comunicazione linguistica mediante cui si parla o scrive. La definizione del termine varia a seconda dei campi di applicazione (antropologia, etnografia, cultura, letteratura, filosofia, ecc.). In semantica e analisi del discorso è una generalizzazione del concetto di comunicazione all'interno di tutti i contesti. Nel campo dei codici è la totalità del linguaggio utilizzato (vocabolario) in un determinato settore di pratica sociale o ricerca intellettuale (es: discorso giuridico, discorso religioso, discorso medico, ecc.). Michel Foucault ha definito il discorso come "un ensemble de séquences de signes" (un insieme di sequenze di segni). Per quanto riguarda il campo delle scienze sociali e delle scienze umanistiche, il termine ha rilevanza riguardo a un pensiero che si può esprimere mediante il linguaggio. Il discorso si differenzia dall'enunciato e dalla dichiarazione. Il discorso, infatti, può rappresentare la manifestazione di un pensiero individuale relativamente o meno a un determinato argomento; la dichiarazione invece consiste in un atto ufficiale di solito è preparato e coinvolto in documentazioni. Con il termine discorso si identifica anche l'esposizione pronunciata in pubblico relativamente a un argomento o materia (discorso inaugurale, discorso commemorativo, ecc.).

I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio sono un'opera di Niccolò Machiavelli, frutto di una lunga elaborazione durata dal 1513 al 1519, anno di morte di uno dei due dedicatari dell'opera; in ogni caso, non si può escludere che una prima idea dell'opera possa risalire anche agli anni della segreteria a Firenze. L'opera è dedicata a Zanobi Buondelmonti e a Cosimo Rucellai, due tra i maggiori esponenti degli Orti Oricellari a Firenze, dove si riunivano giovani aristocratici per discutere di politica, arte e letteratura. Come molte altre opere di Machiavelli i Discorsi furono di pubblicazione postuma, avvenuta nel 1531 a opera del tipografo fiorentino Bernardo Giunti.I Discorsi non hanno una struttura unitaria, ma già nel titolo suggeriscono l'idea di una serie di divagazioni condotte a partire da un testo-base: la prima Deca della storia di Roma del grande storico latino Tito Livio. Non si tratta dunque di un commento vero e proprio, ma di una serie di riflessioni e appunti che vorrebbero costituire i fondamenti di una moderna teoria politica basata sugli insegnamenti della storia della Roma antica.