- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Irnerio Bertuzzi (Rimini, 9 ottobre 1919 – Bascapè, 27 ottobre 1962) è stato un aviatore italiano. Pluridecorato pilota della Regia Aeronautica, e poi dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana, specialità aerosiluranti, durante la seconda guerra mondiale. Insignito di tre Medaglie d'argento e una di bronzo al valor militare, e della Croce di Ferro di I e II classe tedesche. Successivamente divenne il pilota di fiducia del presidente dell'Ente Nazionale Idrocarburi, l'ingegner Enrico Mattei, e morì nell'esplosione in volo dove persero la vita anche Mattei e il giornalista americano William McHale, a Bascapè, il 27 ottobre 1962.

Irnerio (in latino Irnerius o Wernerius, di origini germaniche soprannominato anche Theutonicus; 1060 – 1130) è stato un giurista, accademico e glossatore medievale italiano che nell'Università di Bologna, in cui era magister e di cui è considerato uno dei fondatori (Scuola di Diritto), riportò in auge i testi legislativi giustinianei appena riscoperti e su cui si stava propagando un diffuso interesse. Per questa attività gli viene spesso attribuito il soprannome di «lucerna iuris», ovvero «lume del diritto». Viene anche ricordato come «illuminator scientiae nostrae», ossia come «l'illuminatore della nostra scienza», cioè il diritto.

Con l'espressione "diritto comune" (in lingua latina ius commune) si indica nella storiografia del diritto, l'esperienza giuridica che si sviluppò nell'Europa continentale dall'XI secolo fino alle codificazioni del XIX secolo, influenzata dal diritto romano. Ne viene esclusa l'Inghilterra, il cui sistema giuridico detto di common law, si sviluppò fin dalle origini senza rilevanti influenze del diritto romano.

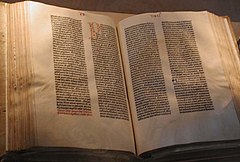

Per Libri Legales si intendono generalmente i testi giustinianei da poco riscoperti dall'occidente medievale cristiano durante l'XI secolo e anche i cinque tomi medievali in cui è stato riorganizzato il Corpus iuris civilis giustinianeo, secondo la tradizione opera compiuta da Irnerio (1050-1125?) a Bologna.

In filologia l'esegesi (in greco: ἐξήγησις [ek'sɛgɛsis]) è l'interpretazione critica di testi finalizzata alla comprensione del significato. Nell'ebraismo forme tradizionali di esegesi ebraica appaiono in tutta la letteratura rabbinica, che include la Mishnah, i due Talmud e la letteratura midrashica. Gli esegeti ebraici hanno il titolo di meforshim (commentatori). Un testo sacro non può far da guida di per sé stesso. Deve esser letto e tutto il leggere è interpretazione. La Torah gode di uno status privilegiato come "Parola del Signore" rivelata a Mosè sul Monte Sinai. Una legge si considera biblica solo se deriva da un verso dei cinque libri della Tora (il Pentateuco). Il festival di Purim, poiché si basa unicamente sul Libro di Ester, viene classificato come un'istituzione rabbinica, non biblica.Tre presupposti governano l'interpretazione del testo biblico: Il testo è privo di errori e di incongruenze. Dio non commette errori! Contraddizioni apparenti possono esser risolte da una interpretazione corretta, sebbene non sempre si sappia quale sia. Il testo è privo di ridondanze. Alcune leggi vengono ripetute - per esempio, il Deuteronomio rivisita temi già esaminati in libri precedenti - ma la formulazione precisa rivela sempre un qualche nuovo aspetto. Il testo è integrale, contenendo tutto ciò che uno deve sapere (non necessariamente "tutto il sapere", sebbene ci siano stati rabbini che hanno affermato anche questo).Questi tre presupposti si applicano solo alla Torah. Il resto della Bibbia ebraica - Profeti e Agiografi - si reputa libero da errori ma non da ridondanze, non può creare halakhah ma solo chiarirla.Il Bavli non tratta il testo della Mishnah o altre opere tannaitiche come "stabili e fisse" al pari della Bibbia ma come deposito di leggi che possono essere corrette se ce n'è bisogno; propone emendamenti per chiarire, per evitare inconsistenze o per stabilire la versione corretta della legge. Gli Amoraim a volte dicevano di un testo della Mishnah, m'shabeshta hi (è sbagliato). Amoraim successivi generalmente assumono che i Tannaim non abbiano preservato dichiarazioni superflue, sebbene siano disposti ad ammettere che in qualche occasione "Rabbi incluse una Mishna superflua". David Weiss Halivni nota che termini tecnici comuni, come hakhi qa‘amar ("questo è ciò che intende dire") o eima ("Potrei dire"), "oscillano tra emendamento e spiegazione" e descrive un procedimento per "estrarne l'interpretazione", che gli Amoraim usavano per limitare l'applicazione di una dichiarazione mishnaica ad un certo contesto o caso particolare.

L'esegesi biblica è lo studio e l'indagine dei testi biblici. Si chiede quando e dove un particolare testo ha avuto origine; come, perché, da chi, per chi e in quali circostanze sia stato prodotto; quali fonti siano state usate nella sua composizione e il messaggio che doveva convogliare. Si interessa anche del testo stesso, studiando il significato delle parole e il modo in cui sono state usate, la sua conservazione, la sua storia e la sua integrità. L'esegesi biblica si appoggia ad un vasto campo di discipline, tra cui archeologia, antropologia, folklore, linguistica, studi delle tradizioni orali, studi storici e religiosi.