- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La geometria (dal latino geometrĭa e questo dal greco antico "γεωμετρία", composto dal prefisso geo che rimanda alla parola γή = "terra" e μετρία, metria = "misura", tradotto quindi letteralmente come misurazione della terra) è quella parte della scienza matematica che si occupa delle forme nel piano e nello spazio e delle loro mutue relazioni.

La geometria simplettica è la branca della geometria differenziale e della topologia differenziale che studia le varietà simplettiche, cioè varietà differenziabili equipaggiate con una 2-forma chiusa non degenere. Ha le sue origini nella meccanica hamiltoniana, in cui lo spazio delle fasi di certi sistemi prende la struttura di varietà simplettica. Il termine "simplettica" è stato coniato da Hermann Weyl, traducendolo dal greco συμπλεκτικός, come calco di "complessa", con cui il termine condivide lo stesso suffisso indo-europeo -plek. Il nome è stato scelto anche per sottolineare le profonde connessioni tra strutture simplettiche e strutture complesse.

Una geometria non euclidea è una geometria costruita negando o non accettando alcuni postulati euclidei. Viene detta anche metageometria.

La geometria proiettiva è la parte della geometria che modellizza i concetti intuitivi di prospettiva e orizzonte. Definisce e studia gli enti geometrici usuali (punti, rette, ...) senza utilizzare misure o confronto di lunghezze. Può essere pensata informalmente come la geometria che nasce dal collocare il proprio occhio in un punto dello spazio, così che ogni linea che intersechi l'"occhio" appaia solo come un punto. Le grandezze degli oggetti non sono direttamente quantificabili (perché guardando il mondo con un occhio soltanto non abbiamo informazioni sulla profondità) e l'orizzonte è considerato parte integrante dello spazio. Come conseguenza, nella geometria piana proiettiva due rette si intersecano sempre, non esistono quindi due rette parallele e distinte che non hanno punti di intersezione.

La geometria euclidea è un sistema matematico attribuito al matematico alessandrino Euclide, che la descrisse nei suoi Elementi. La sua geometria consiste nell'assunzione di cinque semplici e intuitivi concetti, detti assiomi o postulati e, nella derivazione da detti assiomi, di altre proposizioni (teoremi) che non abbiano alcuna contraddizione con essi. Questa organizzazione della geometria permise l'introduzione della retta, del piano, della lunghezza e dell'area. Sebbene molte delle conclusioni di Euclide fossero già conosciute dai matematici, egli mostrò come queste potessero essere organizzate in una maniera deduttiva e con un sistema logico. Gli Elementi di Euclide incominciano con un'analisi della geometria piana, attualmente insegnata nelle scuole secondarie e utilizzata come primo approccio alle dimostrazioni matematiche, per poi passare alla geometria solida in tre dimensioni. Dopo Euclide sono nati particolari tipi di geometrie che non necessariamente rispettano i cinque postulati; tali geometrie sono definite non euclidee.

Euclide (in greco antico: Εὐκλείδης, Eukléidēs; IV secolo a.C. – III secolo a.C.) è stato un matematico e filosofo greco antico. Si occupò di vari ambiti, dall’ottica all’astronomia, dalla musica alla meccanica, oltre, ovviamente, alla matematica. Gli "Elementi", il suo lavoro più noto, è una delle più influenti opere di tutta la storia della matematica e fu uno dei principali testi per l'insegnamento della geometria dalla sua pubblicazione fino agli inizi del ‘900.

Gli Elementi (in greco antico: Στοιχεῖα, Stoichêia) di Euclide (matematico greco attivo intorno al 300 a.C.) sono la più importante opera matematica giuntaci dalla cultura greca antica. Contengono una prima formulazione di quella che oggi è conosciuta con il nome di geometria euclidea, rappresentando un quadro completo e definito dei principi della geometria noti al tempo. Oggi questi principi vengono formulati in modo più generale con i metodi dell'algebra lineare. La formulazione fatta da Euclide viene però ancora insegnata nelle scuole secondarie per fornire un primo esempio di sistema assiomatico e di dimostrazione rigorosa. L'opera consiste di 13 libri: i primi sei riguardanti la geometria piana, i successivi quattro i rapporti tra grandezze (in particolare il decimo libro riguarda la teoria degli incommensurabili) e gli ultimi tre la geometria solida. Alcune edizioni più antiche attribuiscono ad Euclide anche due ulteriori libri che la critica moderna assegna però ad altri autori. I diversi libri sono strutturati in definizioni e proposizioni (enunciati che potremmo anche chiamare teoremi). Delle proposizioni vengono fornite le dimostrazioni.

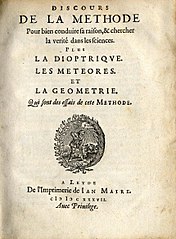

Il Discorso sul metodo è la prima opera pubblicata da René Descartes (italianizzato in Cartesio) in forma anonima e in francese nel 1637 a Leida congiuntamente a tre saggi scientifici La diottrica, Le meteore, La geometria, dei quali costituisce la prefazione. Il discorso è quindi da considerarsi come «un tutt'uno con i saggi».Il titolo originale prova questo intento di unitarietà dell'opera: "Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences Plus la Dioptrique, les Meteores, et la Geometrie qui sont des essais de cete Methode" (Discorso sul metodo per un retto uso della propria ragione e per la ricerca della verità nelle scienze più la diottrica, le meteore e la geometria che sono saggi di questo metodo.) L'argomento dell'opera è indicato dallo stesso Cartesio:

In geometria, i criteri di congruenza dei triangoli sono un postulato e due teoremi tramite i quali è possibile dimostrare la congruenza fra triangoli, nel caso alcuni loro angoli o lati siano congruenti. I criteri di congruenza sono tre, a cui se ne può aggiungere un quarto che altro non è che una formulazione alternativa del secondo.