- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il Cammino di Santiago di Compostela è una rete di itinerari che, a partire dal Medioevo, i pellegrini hanno percorso attraverso l'Europa per giungere alla Cattedrale di Santiago di Compostela, presso la quale si troverebbero le reliquie dell'Apostolo San Giacomo il Maggiore. Ad oggi, l'itinerario più utilizzato è il cosiddetto camino Francés, lungo circa 800 km, che normalmente vengono percorsi in circa un mese. Nel 1993 le strade francesi e spagnole che compongono l'itinerario sono state dichiarate Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

La Via Francigena, Francisca o Romea, è parte di un fascio di percorsi, detti anche vie romee, che dall'Europa occidentale, in particolare dalla Francia, conducevano nel Sud Europa fino a Roma proseguendo poi verso la Puglia, dove vi erano i porti d'imbarco per la Terra santa, meta di pellegrini e di crociati.

La Via Alpina è un progetto internazionale, volto a creare una serie di itinerari escursionistici di lunga percorrenza che percorrono l'intero arco delle Alpi, attraversando otto paesi d'Europa.Ideato dall'associazione francese Grande Traversée des Alpes, ha avuto il suo varo ufficiale nel 1999 e ad oggi, sono stati tracciati 5 itinerari, distinti per colore e identificati da un apposito segnale riportante il logo di Via Alpina ed il colore dell'itinerario, per un totale di circa 350 tappe ed oltre 5000 km di sentieri., sovrapponendosi in alcuni tratti a quello di altri sentieri esistenti, quali la Grande Traversata delle Alpi italiana.

I segnali di indicazione sono segnali stradali verticali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie od utili. Ai sensi dell'articolo 39 del codice della strada si suddividono in: segnali di preavviso (di intersezione e di preselezione); segnali di direzione; segnali di conferma (posti sulle strade di uscita dalle principali località o dopo attraversamenti di intersezioni complesse); segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche; segnali di itinerario (sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali); segnali di località (segnali di località e fine località (e inizio/fine provincia e regione) e segnali di localizzazione di punti di pubblico interesse); segnali di nome strada; segnali turistici e di territorio (turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, territoriali, di luoghi di pubblico interesse; sono i 134 simboli previsti dall'art. 125 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, visibili qui e inseribili nei segnali di indicazione di preavviso, direzione, itinerario e nei segnali di localizzazione di punti di pubblico interesse; l'utilizzo di simboli non previsti dal regolamento deve essere autorizzato dal MIT); altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli (si veda il paragrafo #Segnali utili per la guida); altri segnali che indicano installazioni o servizi (ad esempio assistenza meccanica o auto su treno).

L'Itinerario di Sigerico è la relazione di viaggio più antica in riferimento alla Via Francigena o Romea (da non confondere con la Romea sulla costa adriatica, attualmente Statale 309), il percorso di pellegrinaggio che portava a Roma e che costituiva, in epoca medioevale, una delle più importanti vie di comunicazione europee. Prende il nome da Sigerico di Canterbury, arcivescovo di Canterbury alla fine del X secolo, recatosi a Roma e autore di un diario di viaggio.

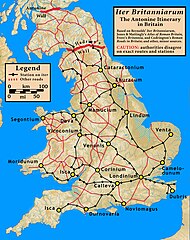

L'Itinerario antonini (in latino, Itinerarium provinciarum Antonini Augusti) è un registro delle stazioni e delle distanze tra le località poste sulle diverse strade dell'Impero romano, con quali direzioni prendere da un insediamento romano all'altro. La redazione che ci è stata tramandata risalirebbe al periodo di Diocleziano (fine del III secolo-inizi del IV), ma la sua versione originale viene solitamente datata agli inizi dello stesso III secolo (probabilmente sotto l'imperatore Caracalla, da cui avrebbe ripreso il nome), sebbene data e autore non siano stati definitivamente accertati. Si ritiene che possa trattarsi di un lavoro basato su fonti ufficiali, forse un'indagine organizzata da Cesare e proseguita da Ottaviano. La sezione britannica può essere descritta come la "mappa stradale" della Britannia romana.