- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La chiesa di San Timoteo è una chiesa di Roma, nella zona Casal Palocco, in viale Prassilla. Fu costruita, su un terreno donato a titolo gratuito dalla Società Generale Immobiliare, tra il 1968 ed il 1970 su progetto dell'architetto Luigi Vagnetti, e fu solennemente consacrata dal cardinale vicario Angelo Dell'Acqua il 22 febbraio 1970. La chiesa è sede parrocchiale, eretta il 24 giugno 1968 con il decreto Neminem fugit del cardinale vicario di Roma, Angelo Dell'Acqua. Dal 14 febbraio 2015 insiste su di essa l'omonimo titolo cardinalizio.

Il Grattacielo delle Poste (noto anche con vari nomi tra cui Edificio delle Poste, Torre del Ministero delle Poste, Palazzo delle Poste o Torri delle Poste) è un grattacielo, costruito tra il 1969 e il 1976, dalla pianta a croce greca situato tra via Cristoforo Colombo, viale America e viale Europa a Roma nel quartiere futuristico dell'Eur. Progettato dagli architetti G. Biuso, P. Ferri, L. Foderà, M. Paniconi, G. Pediconi e L.Vagnetti, ospita la sede legale delle Poste italiane.

Fausto Vagnetti (Anghiari, 24 marzo 1876 – Roma, 18 settembre 1954) è un esponente della pittura italiana che emigra nell'ambiente artistico romano, portandovi una sensibilità luministica e cromatica propria della pittura toscana del secondo Ottocento.

Eduardo Vittoria (Napoli, 12 aprile 1923 – 2009) è stato un architetto e designer italiano.

La geometria descrittiva è la scienza che permette, attraverso determinate costruzioni geometriche, di rappresentare in modo inequivocabile, su uno o più piani, oggetti bidimensionali e tridimensionali. La rappresentazione può essere finalizzata a visualizzare oggetti già esistenti, come nel rilievo (per lo più architettonico), e/o oggetti mentalmente concepiti, come nella progettazione di manufatti tridimensionali.I metodi di rappresentazione (di prospettiva, di assonometria e di Monge) della geometria descrittiva si basano principalmente su due operazioni fondamentali, dette operazioni di proiezione e sezione. Gli assiomi della geometria descrittiva elementare sono sostanzialmente i postulati di Euclide, con l'aggiunta della nozione di ente improprio (punto, retta e piano), secondo una costruzione analoga a quella della geometria proiettiva.

Fernando Clemente (Sassari, 17 dicembre 1917 – Cagliari, 16 marzo 1998) è stato un architetto e urbanista italiano, allievo di Giovanni Michelucci. Negli anni cinquanta progetta in Sardegna i villaggi di Masone Pardu, Olia Speciosa, Tottubella e Uccari. Negli anni sessanta assume la direzione dell'Istituto di Architettura Tecnica (ora Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale) dell'Università di Bologna, succedendo al maestro Giovanni Michelucci. Lavora ai piani regolatori di Pisa, Lucca, Sassari, Firenze e Bologna. Tra il 1975 e il 1995 è prima Direttore dell'Istituto di Urbanistica della Facoltà di Ingegneria di Cagliari e successivamente Direttore del Dipartimento di Ingegneria del Territorio dell'Università di Cagliari. Nel 2004 prende il suo nome la Biblioteca della Facoltà di Architettura di Alghero, dell'Università degli Studi di Sassari. Nel 2010 la sezione sarda dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.) gli intitola un premio per tesi di laurea in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica della Sardegna.

Per architettura neoclassica si intende lo stile architettonico che, in linea con la più generale tendenza artistica del neoclassicismo, riprende ideali e apparato formale dell'architettura classica greca e romana e la razionalità nelle forme stesse, assimilando gli elementi architettonici tradizionali a elementi costruttivi. Nella storia dell'architettura, questo stile emerse successivamente al tardobarocco e al rococò, in anni in cui il Grand Tour segnava la formazione culturale di intere generazioni di nuovi artisti e di tutta la classe aristocratica e dell'alta borghesia. Il periodo di sviluppo di questo stile corrisponde a quello che gli storici dell'economia definiscono della rivoluzione industriale. Sempre in questo periodo comincia il distacco dell'architettura dai problemi della pratica costruttiva.Nonostante veri e propri stili precursori, come quello italiano di Andrea Palladio successivamente seguito dal palladianesimo, diffusosi poi in Inghilterra e in seguito in tutto il mondo che influì notevolmente l'architettura neoclassica, il neoclassicismo vero e proprio cominciò dopo la metà del XVIII secolo, sviluppandosi quindi in tutti i paesi occidentali e non mancando di influenzare la produzione architettonica in Russia, negli Stati Uniti e nell'America Latina. Pur trattandosi di un fenomeno internazionale, l'architettura del neoclassicismo fu caratterizzata da correnti diverse a seconda del periodo e delle diverse tradizioni stabilitesi in precedenza nei vari paesi. A questo proposito è difficile stabilire una periodizzazione rigorosa: infatti, il Neoclassicismo, non solo può essere inserito in una corrente più ampia fondata sullo studio dell'architettura classica (già a partire dall'architettura cinquecentesca), ma restò in voga per tutto il XIX secolo, caratterizzandosi durante l'eclettismo e finendo per lasciare le sue tracce nell'architettura più recente (si vedano le varie tendenze monumentaliste novecentesche).

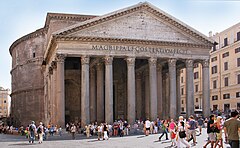

L'architettura italiana sviluppò caratteri omogenei sotto l'Impero romano. Influenzata dall'architettura greca (che aveva lasciato segni importanti nella Magna Grecia, nei templi di Agrigento, Selinunte e Paestum) e da quella etrusca (che suscitò le attenzioni di Marco Vitruvio Pollione), quella romana assunse caratteri propri, risultando, rispetto alle precedenti, maggiormente legata allo spazio interno e ad un forte plasticismo derivato dall'uso di archi, volte e cupole.Esempi importanti, nei quali spesso si registra anche l'impiego dell'innovativo calcestruzzo, sono da ricercare nelle strutture termali (Terme di Caracalla, Terme di Diocleziano ed altre), negli anfiteatri (Colosseo, Arena di Verona), nei teatri (Teatro di Marcello), nelle basiliche (come la basilica di Massenzio) e nei templi (tra i quali emerge il Pantheon).

Angiolo Mazzoni del Grande, talvolta indicato con la grafia del nome Angelo (Bologna, 21 maggio 1894 – Roma, 28 settembre 1979), è stato un ingegnere e architetto italiano. Fu uno dei maggiori progettisti di edifici pubblici, stazioni ed edifici ferroviari e postali della prima metà del XX secolo. Estremamente eclettico nell'espressione progettuale, Mazzoni operò durante buona parte della sua attività professionale come ingegnere capo per le Ferrovie dello Stato, realizzando significativi interventi in tale ambito nelle maggiori città italiane: Firenze, Messina, Milano, Roma nonché numerosi edifici pubblici, tra i quali spiccano gli edifici postali di Grosseto, Sabaudia, Latina, Ostia, Palermo e Trento. Il notevole grado di sperimentazione che caratterizza l'opera complessiva di Mazzoni rende difficile ridurre ad un unico comune denominatore il suo linguaggio. Lo testimonia la varietà stilistica cui sono improntate alcune delle sue opera più significative, come la Colonia Rosa Maltoni Mussolini di Calambrone presso Pisa (1925-1926), futurista, l'edificio postale di Pola (1930), razionalista, o la Centrale termica della Stazione ferroviaria di Firenze, costruttivista. L'ostinata, pubblica adesione al fascismo da parte di Mazzoni (non rinnegata neanche dopo la seconda guerra mondiale, a costo di esiliarsi volontariamente in Colombia dal dopoguerra sino al 1963) è costata gravi sacrifici all'architetto ed ha reso problematico per lunghi decenni, nell'ambito della critica architettonica italiana, il pieno riconoscimento tecnico ed artistico dovuto ad un autore di primissima importanza non solo per l'eccezionale abbondanza della sua produzione, ma anche per la sua straordinaria qualità, testimoniata ad abundantiam dall'efficienza con la quale numerosi edifici pubblici realizzati da Angiolo Mazzoni restano ancor oggi in funzione soddisfacendo gran parte delle esigenze per le quali erano stati originariamente concepiti. Il tardivo e parziale riconoscimento della critica e una generale sottovalutazione (se non un disprezzo) per tutto quanto fosse collegabile al regime fascista (sentimenti assai diffusi nel secondo dopoguerra, in ragione del disastro nazionale causato dalla seconda guerra mondiale) ha condotto all'oblio e sovente alla distruzione precoce o a forti alterazioni di numerosi edifici realizzati da Mazzoni (e da altri architetti considerati "di regime") che meritavano, almeno in buona parte, un destino analogo a quelli ancor oggi intatti ed in funzione.